Editorial

Oft sind es die radikalen Umnutzungen von Gebäuden, die für Schlagzeilen sorgen. Während sie häufig massive Massnahmen bei Tragkonstruktion oder Gebäudetechnik verlangen, erfordern Umbauten, deren Nutzungen beibehalten werden, eher ein genaues Hinsehen, das Hinterfragen des Bestehenden und manchmal auch auf eine mutige Neuinterpretation.

Letzteres trifft auf den Umbau und die Erweiterung des Hauptsitzes der Zürcher Kantonalbank an der Bahnhofstrasse zu, 1971 nach Plänen von Ernst Schindler realisiert.

Die Architekten jessenvollenweider arbeiteten von 2008 bis 2015 an dem Projekt, das Ergebnis ist von überaus feinfühliger Eleganz. Mehr noch, es zeigt nicht nur, wie eine Bank heute aussehen und funktionieren kann, sondern schafft in einem exklusiven Umfeld eine neue Form von städtischem Raum für alle.

Keinen Geld-, sondern einen Bildungspalast schuf der Basler Kantonsbaumeister Heinrich Reese Ende des 19. Jahrhunderts im Nordbasler Quartier St. Johann. Seine Überzeugung, eine qualitätvolle Lernumgebung fördere das Bewusstsein für Bildung, forme mündige Bürger und komme so letztendlich der Gemeinschaft zugute, mag nicht bewiesen sein. Sicher aber ist, dass die 2015 bis 2016 von MET Architects instandgesetzte Primarschule St. Johann dank Grosszügigkeit, Logik und robuster Konstruktion auch heute bestehen kann. Wie das funktioniert? Wir laden ein, hinzusehen und zu entdecken – ein genauer Blick lohnt sich.

Inhalt

AKTUELL

07 WETTBEWERBE

Moderato espressivo

14 PANORAMA

Zeugnis der Baukultur | Querbezüge | Drei ausgezeichnete Renovationen

23 VITRINE

Bad und Raum

24 SIA

Delegierte bestätigen politisch engagierten SIA | Ingenieurbiologische Systeme zur Hang- und Ufersicherung erforscht

28 VERANSTALTUNGEN

THEMA

30 INNENRÄUME: SAME SAME BUT DIFFERENT

30 INNOVATIVES BEWAHREN

Susanne Frank, Andrea Wiegelmann

1971 entstand der Hauptsitz der Zürcher Kantonalbank. Rund vier Jahrzehnte später gelang den Architekten jessenvollenweider eine elegante Neuinterpretation.

36 GESCHICHTEN WEITERSCHREIBEN

Tina Cieslik

Die Basler Primarschule St. Johann stammt aus dem vorletzten Jahrhundert. Der Bau funktioniert so gut, dass ihn MET Architects mit gezielten Eingriffen fit für ein neues Kapitel machen konnten.

AUSKLANG

41 STELLENINSERATE

45 IMPRESSUM

46 UNVORHERGESEHENES

Innovatives Bewahren

(SUBTITLE) Umbau und Erweiterung des Hauptsitzes der Zürcher Kantonalbank

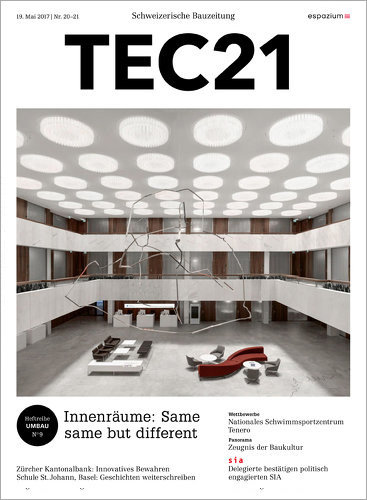

Zentrales Element im respektvollen Umbau des Hauptsitzes der Zürcher Kantonalbank ist die Schalterhalle. Die Basler Architekten jessenvollenweider haben sie als öffentlichen Stadtraum interpretiert und damit an der Bahnhofstrasse ein urbanes Angebot geschaffen.

Mit dem Wiederentdecken ursprünglicher Qualitäten verfolgten jessenvollenweider in der Ergänzung und dem Weiterbau des Bankgebäudes eine Strategie, die die Kraft und Eleganz des Altbaus herausarbeitet. Gleichzeitig sind für sie die bestehenden Schwächen der Ausgangspunkt, das Gebäude nach zeitgemässen Ansprüchen an Raum und Nutzung zu interpretieren. So lassen sie ein neues Ganzes entstehen.

Der Hauptsitz der Zürcher Kantonalbank an der Bahnhofstrasse in Zürich entstand Ende der 1960er-Jahren nach Plänen des Architekten Ernst Schindler. Die kraftvolle Stützenordnung der Fassade integriert sich gut in die gründerzeitlichen Strassenfronten der angrenzenden Büro- und Verwaltungsbauten und ist bis heute ein selbstverständlicher Teil im Stadtbild. Zentrales Element im Innern war die zweigeschossige Haupthalle, die von schweren, horizontal umlaufenden Brüstungsbändern in der Höhe gegliedert und von einer Lichtdecke begrenzt wurde. Schindler hat dem Gebäude durch den Einsatz von schwedischem Marmor seine ganz eigene Eleganz verliehen, im Innern unterstützt durch die Verwendung von schwarzem Tropenholz für Wände und Möbel.

Die räumlichen und atmosphärischen Qualitäten, die das Gebäude besass, sind im Zuge von Nutzungsanpassungen und Sanierungsmassnahmen über die Jahre verloren gegangen. Neue Vorstellungen, wie der Hauptsitz zukünftig zu nutzen sei, führten schliesslich 2007 zu einem geladenen Wettbewerb mit Präqualifikation, den jessenvollenweider für sich entscheiden konnten.

Die Architekten haben mit ihrem Konzept den Hauptsitz der Zürcher Kantonalbank – trotz der erforderlichen tiefgreifenden Modernisierung und des dazu notwendigen Rückbaus bis auf die Grundstruktur – im Geiste Schindlers in Wert gesetzt und gleichzeitig die öffentlichen Bereiche im und um das Gebäude neu interpretiert.

Neue Öffentlichkeit

Den Passanten, die heute durch die obere Bahnhofstrasse schlendern, mag zunächst nicht auffallen, dass sich der Hauptsitz der Zürcher Kantonalbank mit der Renovation grundlegend gewandelt hat, zu vertraut ist das Bild, das sich ihnen bietet. Die strenge, klare Fassade des Hauses wurde erhalten, auch die neuen Fenster den Originalen nachgebaut. Lediglich das Kafi Züri und das Büro Züri mit temporären Arbeitsplätzen, die neu den Haupteingang flankieren, verweisen auf die Veränderungen, die das Haus mit dem Umbau erfahren hat.

Die von Schindler als offener Bereich konzipierte Haupthalle öffnet sich heute nicht nur zur Bahnhofstrasse, sondern ist zentraler Bereich eines neu entstandenen, alle angrenzenden Strassenräume verbindenden Wegnetzes. An diesem Wegnetz angegliedert liegt auch das neue Atriumhaus, das aus dem geschlossenen Sicherheitsbereich in einen Neubau in den Hof des Gebäudes verlegt wurde, ebenfalls öffentlich zugänglich ist und im oberen Geschoss Medienräume aufnimmt. Diese stadträumliche Öffnung des Gebäudes spiegelt sich in der Ausgestaltung der Haupthalle.

Die ehemalige Schalterhalle ist als öffentlicher Stadtraum interpretiert. Sie hält mit Bancomaten im Innenbereich sowie einem öffentlichen Café und kostenfreien Arbeitsplätzen als Schnittstelle zum Aussenraum einerseits ein urbanes Angebot bereit und ist andererseits auf den Kundenservice der Bank zugeschnitten. Die Halle besticht durch ihren grosszügigen, wohlproportionierten Raum, der auch heute wieder von einer Lichtdecke überspannt wird. Um dies zu erreichen, haben die Architekten die Decke neu konstruiert und um ein halbes Geschoss angehoben, sodass die Schalterhalle heute dreigeschossig ist.

Die Lifte am Eingang und die einst durch den Raum führenden Rolltreppen, die als Einbauten den Raum beschnitten haben, sind verschwunden, dafür ist die skulpturale Wendeltreppe, die die Schalterhalle mit den Besprechungsbereichen verbindet, erhalten und freigespielt. «Wir haben uns vom Gedanken leiten lassen, wie es Schindler gemacht hätte, wenn er unter den heutigen Rahmenbedingungen arbeiten würde», erläutert der Architekt und Projektleiter Sven Kowalewsky eine der Herangehensweisen von jessenvollenweider.

Sanfte Wucht und fremde Eleganz

Ist die neue Organisation der Halle mit Infotheke und Service-Desk im Erdgeschoss und Beratungszimmern auf den oberen Ebenen dem modernen Servicekonzept der Bank geschuldet, so ist der Ausbau am ursprünglichen Konzept Schindlers angelehnt, dem für die Schalterhalle mit ihrer Lichtdecke das Büro- und Geschäftshaus Rautatalo in Helsinki (Wettbewerb 1951) Pate stand.

Auch bei der Wahl der Materialien referenziert der Ausbau an die ursprüngliche Ausgestaltung. Den Bodenbelag bildet ein Muschelkalk, die Verkleidungen von Stützen und Brüstungen bis ins 2. Obergeschoss sind aus Ekeberger Marmor. Kontrastierend dazu sind die hölzernen Einbauelemente aus geräucherter Elsbeere, einem Schweizer Birnbaum, die entfernt an die von Schindler eingesetzte nordafrikanische, fast schwarze Wenge erinnert. Die wenigen ausgesuchten Materialien unterstreichen die räumliche Wirkung der dreigeschossigen Halle und ihre diskrete Eleganz.

Licht, transparent und identitätsstiftend

Ihre Grosszügigkeit verdankt sie jedoch massgeblich der Anhebung der Lichtdecke um ein halbes Geschoss. Während Schindler die Decke auf der Brüstung des zweiten Obergeschoss angeordnet hatte und die an den Lichthof angrenzenden Räume damit gefangen waren, ist mit der Anhebung der Lichtdecke eine zweite Galerieebene entstanden, die zudem den zusätzlichen Raumbedarf für Beratungszimmer abdeckt. Im Zuge dessen interpretierten die Architekten auch die innere Lichthoffassade neu zugunsten einer höheren Transparenz und mehr Raumtiefe für die dahinter liegenden Zonen.

Die neue Lichtdecke in der Schalterhalle orientiert sich ebenfalls am historischen Vorgänger. Es sind wie zuvor 64 Oberlichter, die in nach aussen leicht gebogenen Reihen an der Decke angeordnet sind. Jeder Leuchtkörper, eine Eigenentwicklung der Architekten, besteht aus 260 Glaszylindern, von denen jeder einzelne mit einem LED-Leuchtmittel ausgestattet ist. Die Leuchten sorgen für eine gleichmässige, homogene Ausleuchtung der Kundenhalle. Dabei kombinieren sie bei Bedarf das über den darüber liegenden Lichthof einfallende Tageslicht mit Kunstlicht. Unter der Lichtdecke kreuzen sich die Wegeverbindungen, die neu über das Areal und in die Kundenhalle führen.

In das Zentrum geleitet werden Kunden und Besucher von einer eigens konzipierten «leuchtenden Linie», die die Wege von den Eingängen in die Kundenhalle begleiten und von der Decke abgespannt sind. In der Halle verbinden sich so beinahe unmerklich Tages- und Kunstlicht zu einer hellen, angenehmen Lichtstimmung, die den Raum nicht nur als Zentrum des Hauses, sondern auch als öffentlichen Treffpunkt definieren.

Im Sinn Schindlers weitergedacht

Was heute so selbstverständlich erscheint, ist Ergebnis einer insgesamt acht Jahre dauernden Planungs- und Umsetzungsphase, wobei Letztere mit dem Rückbau des Gebäudes bis auf die Tragstruktur und der Beseitigung von Altlasten begann. Die vorangegangene Planungsphase war geprägt von einem intensiven Dialog zwischen Architekten, Bauherrschaft, Denkmalpflege und Behörden. Nicht zuletzt musste das Projekt durch die neue Hof- und Dachform, den Neubau eines Medienzentrums im Hof sowie die Neudefinition der Erdgeschossbereiche und -nutzungen vom Zürcher Gemeinderat bewilligt werden. Mit Erteilung der Baubewilligung wurde das Gebäude, das zuvor bereits inventarisiert war, unter Denkmalschutz gestellt.

Die Fassade, die gesamthaft geschützt ist, ist daher bis auf das Erdgeschoss originalgetreu erhalten, die neuen Fensterelemente sind Nachbauten ihrer Vorgänger. Im Innern, vor allem bei der Erneuerung der zentralen Kundenhalle, hat der Denkmalschutz das Konzept der Architekten mitgetragen, die Absichten Schindlers durch die getroffenen Massnahmen zu akzentuieren und die raumgreifenden Kunstwerke der Künstler Christine Streuli (Bodenintarsie) sowie Andres Lutz und Anders Guggisberg (Endlosschleife) zu integrieren. Bei der Haustechnik ist es gelungen, trotz den raumklimatisch hohen Anforderungen mit einem ausgefeilten Konzept und einer Seewassernutzung die Massnahmen auf das Notwendigste zu reduzieren und Minergiestandard zu erreichen.

Jessenvollenweider haben als «innovative Bewahrer» mit ihrem Konzept einer respektvollen, den Altbau lesenden Erneuerung an der oberen Bahnhofstrasse Bestehendes nicht nur erhalten, sondern im Sinn der ursprünglichen Absichten der Architektur nachhaltig weiterentwickelt.TEC21, Fr., 2017.05.19

19. Mai 2017 Susanne Frank, Andrea Wiegelmann

Geschichten weiterschreiben

(SUBTITLE) Gesamtsanierung und Dachgeschossbau Primarschule St. Johann, Basel

Das Kunststück, Gutes zu erkennen und durch kluge Eingriffe noch besser zu machen – das gelang den Basler MET Architects 2015 bis 2016 bei Sanierung und Ausbau der Primarschule St. Johann in Basel.

St. Johann im Nordwesten Basels ist ein Arbeiterquartier. Zumindest war das Ende des 19. Jahrhunderts so, als sich der bis dato nur dünn besiedelte Stadtteil immer stärker industrialisierte und sich die Arbeiter in der Nachbarschaft ansiedelten. Und die Bewohner benötigten Infrastruktur: Das von 1886 bis 1888 nach Plänen von Kantonsbaumeister Heinrich Reese erstellte Schulhaus St. Johann war nach dem Schulhaus Bläsi (ebenfalls Heinrich Reese, 1882 / 83) und Sevogel (E. Vischer & Fueter, 1883 / 84) erst das dritte Schulhaus in einem Basler Aussenquartier.

1870 hatte sich das Basler Staatswesen von einer konservativen zu einer liberalen Demokratie gewandelt. Der neue Erziehungsdirektor Wilhelm Klein setzte sich stark für eine Einheitsschule ein, die auch den Kindern der zugewanderten Arbeiterschaft Zugang zu adäquater Bildung bieten sollte – nicht ganz uneigennützig, erhoffte man sich von der Investition in den gebildeten Nachwuchs doch einen Mehrwert für Industrie und Wirtschaft. Kleins Bemühungen manifestierten sich in einer massiven Bautätigkeit: Innerhalb von 30 Jahren entstand Schulraum für 20 000 Kinder.

Welchen Stellenwert die damaligen Stadtoberen der Bildung ungeachtet der sozialen Herkunft der Kinder beimassen, zeigt sich auch an der repräsentativen Gestaltung der Primarschule St. Johann. Der monumentale Bau im Neorenaissance-Stil stand als eigentlicher «Schulpalast» damals als Solitär auf der grünen Wiese. Das rechteckige viergeschossige Volumen mit hohem Sockelgeschoss ist streng symmetrisch aufgebaut und schliesst mit einem flach geneigten Walmdach ab.

Seitenrisaliten an der Nordwest- und Südostfassade bilden eine leichte U-Form. Dort liegen auch die Treppenhäuser, während der Haupteingang mittig an der Südfassade zu finden ist. Typisch für die zeitgenössische Bildungsphilosophie ist die qualitätvolle Ausführung inklusive der damaligen ebenfalls hochwertigen Ausstattung: Eine Aula und «Schulbänke nach bestem Vorbild» boten eine komfortable und gesunde Lernumgebung ebenso wie eine Warmluftheizung. Die von der zeitgenössischen Hygienedebatte befeuerte Forderung nach Luft und Licht schlug sich in der starken Durchfensterung des Baus nieder: Die hochrechteckigen Fenster der Südfassade sind jeweils zu Dreiergruppen zusammengefasst, an den Seitenfasssaden markieren ebensolche Dreiergruppen, hier teilweise in Bogenform, die Lage der Treppenhäuser.

Elegant und robust

Wie gut Bausubstanz und Raumdisposition funktionierten, zeigt die Tatsache, dass die erste grundlegende Sanierung des Schulhauses erst rund 125 Jahre später nötig wurde. Dies auch vor dem Hintergrund neuer Anforderungen – mit dem Beitritt zum HarmoS-Konkordat, der Interkantonalen Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen Schule, investiert der Kanton Basel-Stadt bis 2022 790 Millionen Franken in Aus- und Neubau seiner Schulhäuser.

Auch die Primarschule St. Johann benötigte neue Räume für die Gruppenarbeit; die Zimmer für textiles Werken, Zeichnen und für den Naturkunde- und Geografieunterricht sollten im Dachgeschoss untergebracht werden. 2013 schrieb der Kanton als Bauherrschaft dafür ein Planerwahlverfahren mit Skizzen aus, der neben dem Dachgeschossausbau von St. Johann auch bautechnische Erfordernisse wie Verbesserungen bei Erdbebensicherheit und Brandschutz und die Erneuerung von Innenausbau und Gebäudetechnik umfasste.

Flach statt Fledermaus

MET Architects aus Basel gewannen die Konkurrenz mit einem feinsinnigen Entwurf. Die Grundrisstypologie der Geschosse – zentrale Erschliessung, je zwei Klassenzimmer im Mitteltrakt, je zwei Klassen in den Seitenflügeln – wird darin beibehalten und im Dachgeschoss übernommen bzw. adaptiert: Anstelle der beiden Klassen plus Treppenhaus sollten hier an den Seiten zwei durchgehende Räume entstehen. Die Belichtung der Ebene sollte mittels Fledermausgauben erfolgen, für die sich die Verfasser auf historische Referenzen stützten und eine konstruktiv schlüssige Herleitung entwickelten. Der Vorteil: Im Gegensatz zu herkömmlichen Gauben läuft das Bedachungsmaterial hier durch und fasst die neuen Elemente, ohne dass sie wie Fremdkörper wirken. Gleichzeitig bietet die vertikale Anordnung der Fensterflächen ausreichend Tageslicht für den Schulunterricht.

So überzeugend wie das Konzept, so eindeutig war die Reaktion der schon während des Verfahrens beteiligten Denkmalpflege: Sie befand nach dem Wettbewerbsgewinn, die Dachaufsicht sei möglichst unangetastet zu lassen. Eine Aufgabe, die die Architekten sensibel-pragmatisch lösten: Anstatt mit Fledermausgauben statteten sie das ausgebaute Dachgeschoss mit dachbündigen, 0.7 × 1.8 m grossen Holz-Metall-Dachflächenfenstern aus. Sie sind jeweils in der Mitte eines Binderfelds angeordnet – ein Kompromiss zwischen der Auffassung der Denkmalpflege und der Meinung der Planer, ein genutztes Dachgeschoss müsse auch als solches erkennbar sein.

Das Beste aus allen Epochen

Trotz mehrerer Renovationen in der Vergangenheit waren die massgeblichen Gestaltungselemente im Innern wie die Gipsdecken mit umlaufenden Friesen, die Lamperien und gegipsten Wände sowie die Böden aus Naturstein, Holz und Fliesen in gutem Zustand. Das Sanierungskonzept sah daher vor, die räumlichen Qualitäten zu erhalten und bei den Oberflächen den Geist des Bestands zu wahren – also ein Weiterschreiben der Baugeschichte, keinen harten Bruch. Für das Dachgeschoss hingegen galt es, diesen Geist mangels Vorbild neu zu definieren.

Im Untergeschoss ersetzten die Planer die beiden Brennkammern der Heissluftheizung durch zwei Räume für den Werkunterricht und das Schulmaterial; geheizt wird heute mit Fernwärme. Die neuen Leitungen für die technische Infrastruktur konnten in den ehemaligen Schächten der Heissluftheizung untergebracht werden. Ein wichtiger Eingriff war der Einbau des Lifts, der die rollstuhlgängige Erschliessung bis ins Dachgeschoss gewährleistet. Er fand seinen Platz im ebenfalls auf jedem Geschoss neu gestalteten Sanitärblock neben dem zentralen Eingangsbereich respektive den Einzelbüros (in den Obergeschossen).

Bei der Oberflächenbehandlung stützten sich die Planer auf Material- und Farbbefunde, die vier Epochen zum Vorschein brachten: Von den originalen Ocker-Beige-Tönen über eine Phase in Grün, Blau und Rot zu einer grauen Epoche und wieder zurück zum Original. Etwa alle 30 Jahre wechselte die Farbwelt, was die Architekten zum Anlass nahmen, ebenfalls etwas Neues einzuführen. Sie nahmen einen der Brauntöne von 1932 als Ausgangspunkt und entwickelten daraus verschiedenen Rottöne für das Holzwerk. Die Decken sind für die bessere Lichtreflexion weiss, die Gangwände in einem sehr zarten Rosaton, jene der Klassenzimmer komplementär in sehr hellem Grün gehalten.

Der Weg ins Dachgeschoss führt über eine neue, zentral platzierte Treppenanlage. Sie setzt die Materialität des Altbaus mit geölten Eichenböden, Lamperien und Gipswänden fort, variiert aber in den Details: Während sich die bestehenden Lamperien mit einem Absatz von der Wand abheben, sind die neuen Einbauten flächenbündig ausgeführt – ein subtiles Detail, das Alt und Neu in ihrer Kontinuität spüren lässt. Die Dachkonstruktion selber bleibt sichtbar. Die Balken wurden aus Unterhaltsgründen mit Ölfarbe in gebrochenem Weiss gestrichen. In den beiden Ateliers der Seitenflügel bieten umlaufende Einbauten im 1.30 m hohen Kniestock Ablagefläche und Stauraum. Die mit weissen Lineoleumeinlagen versehenen Schränke dienen gleichzeitig als Arbeitsfläche.

Positives Feedback

Im Herbst 2016 wurde das sanierte Schulhaus wieder eröffnet. Die bis dahin in Provisorien untergebrachte Schülerschaft nahm den Bau in Besitz, einige Lehrer nutzten die Chance, den Umbau auch pädagogisch zu thematisieren. Schülerinnen und Schüler durften ihre Eindrücke in Texten schildern, die man den Architekten übergab. Das Ergebnis überraschte: Neben dem generell äusserst positiven Feedback nannten die Schüler auch eher unauffällige Details wie die neuen Schränke für die Feuerlöscher. Das Beispiel zeigt: Hermann Reese hatte recht. Gute Gestaltung lohnt sich – auch als Investition in die Sensibilisierung der künftigen Generationen.TEC21, Fr., 2017.05.19

19. Mai 2017 Tina Cieslik