Editorial

Strom braucht jeder, die Schrebergartenhütte genauso wie die Firma mit Produktionsstätte oder die Kleinstadt. Soll die benötigte Energie nicht aus Atomkraft stammen, während gerade weder die Sonne scheint noch der Wind bläst, muss man eine andere CO2-neutrale Quelle finden. Und das – je nach Ausgang der Abstimmung über das Energiegesetz Ende Mai – eventuell schon sehr bald. In dieser Situation versprechen Technologien zum Speichern von elektrischer Energie Erfolg. Es gibt sie bereits seit dem vorletzten Jahrhundert, und sie sind so vielseitig wie ihre Anwendungsgebiete: Einige überbrücken Stromunterbrüche im Millisekundenbereich, während andere sogar über mehrere Jahre einen Ausgleich schaffen. Die verschiedenen Technologien decken Grössenordnungen von Watt bis Gigawatt ab. Manche können nur einmal be- und entladen werden, andere mehrere Millionen Mal.

Für eine kurzfristige Speicherung im kleinen Massstab leisten Batterien gute Dienste, beispielsweise für die Schrebergartenhütte in Kombination mit einer PV-Anlage. Power-to-Gas, eine vergleichsweise junge Technologie, macht mittelgrosse Energiemengen sehr flexibel über einen beliebigen Zeitraum verfügbar, etwa für Produktionsstätten.

Für die Versorgung von Gebäuden und ganzen Städten haben sich in der Vergangenheit Pumpspeicherkraftwerke bewährt. Sie werden seit 100 Jahren gebaut und halten riesige Energiemengen über einen langen Zeitraum bereit. Erst solche Technologien ebnen den Weg für den geplanten Umbau des Schweizer Energiesystems bis 2050.

Nina Egger

Inhalt

AKTUELL

07 WETTBEWERBE

Projektstopp in Weesen

10 PANORAMA

Ein geschichtsträchtiges Werk | Strategische Gebäudetechnik | Damit das Denkmal nicht zum Mahnmal wird

16 VITRINE

Neues aus der Baubranche

18 SIA

Breites Spektrum prämierter Werke | «Mehr Engagement bei Infrastrukturbauten»

23 VERANSTALTUNGEN

THEMA

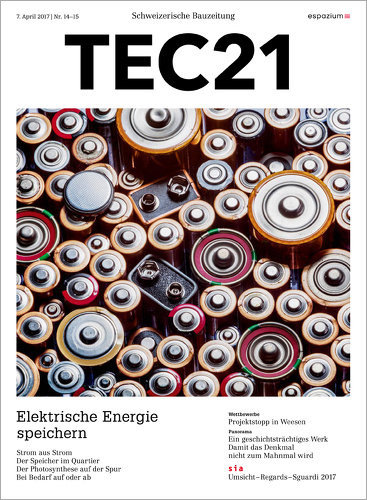

24 ELEKTRISCHE ENERGIE SPEICHERN

24 STROM AUS TROM

Nina Egger

Bei den vielen verschiedenen Speichertechnologien fällt der Überblick schwer. Eine Einordnung.

26 DER SPEICHER IM HAUS

Nina Egger

Batterien haben eine lange Tradition. Heute können sie auch Gebäude mit Strom versorgen.

28 DER PHOTOSYNTHESE AUF DER SPUR

Paul Knüsel

Die Umwandlung von Strom in flüchtige Gase ermöglicht eine spätere Nutzung als Wärme, Elektrizität und als Treibstoff.

30 BEI BEDARF AUF ODER AB

Peter Seitz

Pumpspeicher sind mit moderner Ausrüstung zeitgemässe Klassiker.

AUSKLANG

35 STELLENINSERATE

37 IMPRESSUM

38 UNVORHERGESEHENES

Strom aus Strom

Etwas aufbewahren, das per Definition immer im Fluss ist? Strom als elektrische Energie zu speichern funktioniert nur bedingt. Durch die Umwandlung in potenzielle, kinetische oder chemische Energie eröffnen sich weitere Möglichkeiten.

Unsere Infrastruktur ist von einer konstanten Stromversorgung abhängig. In Spitälern hätte selbst ein kurzer Stromausfall tödliche Folgen; in der hoch technisierten, digitalisierten Schweizer Wirtschaft ziehen Ausfälle schwere Verluste nach sich. Steuerungszentralen und Sicherheitsorgane bereiten Notfallszenarien für einen Blackout vor. Die Versorgungssicherheit ist zurzeit eines der wichtigsten politischen Themen, unter anderem im Hinblick auf internationale Kooperationen, aber auch auf das revidierte Energiegesetz und die Umsetzung der Energiestrategie 2050.

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage nach Technologien, die das Speichern von elektrischer Energie ermöglichen. Zum einen geht es um den kleinen Massstab: Wichtige Institutionen, insbesondere im Gesundheitsbereich, sind mit Notstromaggregaten ausgestattet, die es technisch weiterzuentwickeln gilt. Zum anderen ist das gesamte Stromnetz im landesweiten Massstab betroffen.

Um die Energiestrategie 2050 umzusetzen, muss das Schweizer Energiesystem schrittweise umgebaut werden. Das Massnahmenpaket des Bundes sieht vor, den Energieverbrauch zu senken und erneuerbare Energien wie Solarenergie, Windkraft und Energie aus Biomasse stärker zu nutzen. Doch die effiziente Nutzung von solchen lokal erzeugten, erneuerbaren Energien kann ein elektrisches Energienetz vor grosse Herausforderungen stellen.

Während Photovoltaikanlagen in der Nacht keinen Beitrag leisten, ergibt sich, wenn die Sonne mit voller Kraft vom Himmel strahlt, immer öfter ein Überangebot an Strom. So bleibt zu manchen Zeiten die gewinnbare Energie ungenutzt, weil das Stromnetz den überschüssigen Strom gerade nicht aufnehmen kann. Das Stromnetz verträgt nämlich keine grossen Schwankungen und muss in ständiger Balance zwischen Angebot und Nachfrage gehalten werden (vgl. «Frequenzregelung», Kasten unten). Ähnlich verhält es sich mit Windkraft, wenn bei Netzüberlastung Windräder aus dem Wind gedreht oder abgeschaltet werden, obwohl sie eigentlich gerade Strom produzieren könnten.

Die Produktion von Kleinwasserkraft wiederum hängt vom aktuellen Wasserpegel in den Flüssen und Bächen ab. Das Wetter beeinflusst somit sehr stark, wie viel Strom zu einem bestimmten Zeitpunkt aus erneuerbaren Quellen bereitgestellt werden kann.

Neben der Anpassung der Nachfrage ist die naheliegende Lösung, den Strom zu speichern, sodass zum Beispiel die bei Tag photovoltaisch gewonnene, überschüssige Sonnenenergie in der Nacht verwendet werden kann.

Über kurz oder lang verfügbar

Energiespeicher lassen sich anhand der Speicherdauer in Kurzzeit- und Langzeitspeicher unterteilen. Dies ermöglicht den Ausgleich von sehr unterschiedlichen Schwankungsmustern. Photovoltaik schwankt im Tagesrhythmus zwischen Maximum und Minimum; bei anderen Erneuerbaren können sich Flauten und produktionsstarke Perioden über Wochen und Monate hinziehen. Der Verbrauch hat sein eigenes Auf und Ab. Je nach betrachteter Zeitskala kommen verschiedene Technologien zum Einsatz. Typische Speicherdauern:

– Subsekundenbereich bis zu wenigen Minuten (für unterbruchsfreie Stromversorgung von elektrischen Anlagen und elektronischen Geräten)

– Stunden bis zu einem Tag

– mehrere Tage

– eine bis zwei Wochen

– saisonaler Ausgleich

Kurzzeitspeicher besitzen einen hohen Speicherwirkungsgrad – annähernd so viel Strom, wie gespeichert wurde, steht auch wieder zur Verfügung – und weisen hohe Zyklenzahlen auf. Die Zyklenzahl gibt an, wie oft ein Speicher bis zum Verschleiss be- und entladen werden kann. Diese Speicher decken Zeiträume von Sekundenbruchteilen bis zu einem Tag ab. Sekundenspeicher sind u. a. Schwungrad, Kondensator und supraleitende magnetische Energiespeicher (also Spulen). Der bekannteste Vertreter der Minuten- bis Tagesspeicher ist der Akkumulator (vgl. «Der Speicher im Haus»). Als Stunden- bis Tagesspeicher kommen Pumpspeicher und Druckluftspeicherkraftwerke zum Einsatz.

Langzeitspeicher haben geringere Speicherwirkungsgrade – somit höhere Verluste – und niedrigere Zyklenzahlen. Dafür können sie Energie über Tage bis Jahre und in wesentlich höherer Menge speichern. Zu ihnen zählen Gas, Brenn- und Kraftstoffe (vgl. «Der Photosynthese auf der Spur») sowie Pumpspeicherkraftwerke (vgl. «Bei Bedarf auf oder ab»). Für den Gebäudepark Schweiz sind die etwas längerfristigen Speichertechnologien relevant, teils in Kombination mit dezentraler Energieversorgung von Einzelobjekten, teils für die zentrale Versorgung ganzer Gebiete.

Strom direkt als elektrische Energie zu speichern funktioniert, indem er in einem Kondensator ein elektrisches Feld oder in einer Spule ein Magnetfeld erzeugt; daraus wird in der Folge wieder ein elektrischer Fluss angeregt. Beim Kondensator liegt die typische Speicherdauer im Sekundenbereich, und die Leistung ist auf wenige kW beschränkt. Spulen werden nur kurzfristig eingesetzt, weil ihre Kühlung viel Energie benötigt, was bei längeren Zeiträumen die Energiespeicherung ad absurdum führen würde.

Nützlich sind diese beiden Technologien zum Glätten von plötzlichen Spannungsspitzen, zum Beispiel bei einem Blitzeinschlag, die Geräteschaden verursachen könnten. Für grössere und längerfristige Anwendungen eignet sich die direkte Speicherung nicht.

Die Umwandlung in andere Energieformen erweitert den Zeitraum, in dem wieder Strom gewonnen werden kann. Allerdings entstehen bei der Umwandlung immer Verluste. Weiter sinkt der Wirkungsgrad durch Selbstentladung. Ein Schwungrad beispielsweise, das durch Strom in Bewegung versetzt wird und diesen somit als kinetische Energie speichert, wird durch Reibungswiderstände langsamer und kann zunehmend weniger Energie zurückliefern. Mit der Selbstentladung sieht es besser aus, wenn der Strom in potenzielle oder chemische Energie umgewandelt wird. Potenzielle Energie findet man etwa in Speicherseen. Das mit Überschussstrom in den See gepumpte Wasser ist dort konstanter gespeichert als die Bewegungsenergie im Schwungrad. Es hat das Potenzial, mechanisch Energie zu erzeugen, indem Schleusen geöffnet werden, wonach es zu Turbinen fliesst und diese antreibt.

Als elektrochemische Speicher definiert sind Batterien und Akkumulatoren. Nutzt man die zu speichernde elektrische Energie für eine umkehrbare chemische Reaktion, erhält man Brennstoffe wie Methan, aus denen Monate bis Jahre später wieder Energie gewonnen werden kann. Man spricht dann von einem stofflichen chemischen Speicher.

Langzeitspeicher gleichen nicht nur Angebot und Nachfrage aus. Sie haben auch den wirtschaftlichen Vorteil, dass ihre Betreiber Strom kaufen können, wenn er gerade am Preisminimum ist, um ihn später zu einem höheren Preis wieder zu verkaufen.TEC21, Fr., 2017.04.07

07. April 2017 Nina Egger

Der Photosynthese auf der Spur

(SUBTITLE) Power to Gas - Stromspeicher Grösse M

Die Kohlenstoffchemie dominiert das Energiesystem, doch das Verbrennen von Kohle, Öl und Erdgas ist schuld am Treibhauseffekt. Wasserstoff ist die klimaschonendere Brennstoffalternative. Das flüchtige Gas bietet sich zusätzlich zur Stromspeicherung an.

Die Elektrolyse ist der Anfang der natürlichen Photosynthese, gehört zum Chemie-Lernstoff auf Stufe Mittelgymnasium und wird bald für das Curriculum von Gebäudeplanern unverzichtbar. Die dazu erforderlichen Apparaturen und Tanks stehen nicht nur in Hochschullabors, sondern bereits auch im Untergeschoss der ersten Kraftwerkhäuser der Schweiz. Im Prinzip verwandelt sich dadurch Wasser in flüchtige Gase.

Konkret bringt Überschussstrom, beispielsweise aus einer Photovoltaikanlage, diesen chemischen Prozess zum Laufen: Das H2O-Molekül wird mit sehr viel elektrischer Energie in Wasserstoff (H2) und Sauerstoff (O2) aufgespalten. Letzterer darf unbedenklich entweichen; Ersterer lässt sich demgegenüber mit grossem Volumen und über längere Zeit relativ einfach speichern. Und bei Bedarf wird dieser Wasserstoff durch eine Brennstoffzelle gejagt, was Strom, Wärme und Wasser erzeugt. Das Elektrolyse-Brennstoffzelle-Duo ist deshalb Kernelement der noch jungen Power-to-Gas-Technologie und Hoffnungsträger für die emissionsarme Energiezukunft.

In Brütten bei Winterthur (vgl. «Egoist», TEC21 7–8/2017) und in Küsnacht, Vorort von Zürich, steht jeweils ein kleiner Elektrolyseur im Hauskeller; in der Aarmatt, direkt neben dem Bahnhof Solothurn, wird jedoch der grösste der Schweiz mit einer Leistung von 350 kW betrieben. Das «Hybridwerk» sprengt den gebäudebezogenen Rahmen; die Wasserstoffspeicher sind direkt in das öffentliche Stromnetz integriert. Letzten Sommer begann die Testphase; diverse Hochschulen begleiten das Pilotprojekt des städtischen Energieversorgers, das von EU-Forschungsgeldern profitiert. Während die Wasserstoffspeicherung in Deutschland an sieben Standorten mit Grossanlagen praxisnah erprobt wird, hat das Paul-Scherrer-Institut in Villigen AG nun eine weitere P-t-G-Versuchsplattform installiert.

Speicher wird zum Energierelais

«Power to Gas» ist aber nicht nur ein reversibles Speicherprinzip, sondern erlaubt auch eine erweiterbare Energienutzung. Der gespeicherte Wasserstoff ist als Energieträger für die Strom- und Wärmeproduktion verwendbar und steht als Treibstoffersatz für Personenwagen oder Busse zur Verfügung. Diese Relaisfunktion kann ausgebaut werden, wenn Strom in Methan umgewandelt und gespeichert wird. Auch diese Umwandlung startet mit einem Elektrolyseprozess, wobei das Wasserstoffspaltprodukt mit Kohlendioxid zu synthetischem Methan weiterreagiert. Weil diese Reaktion selbst viel Energie konsumiert, wird im Hybridwerk Aarmatt eine biochemische Alternative erforscht. Der algenähnliche Organismus Archea methanisiert H2 und CO2 bei geringerem Energieaufwand.

Vorstellbar ist ein alternatives Verfahren, bei dem das CO2 aus den Abgasen von Heizungsanlagen oder aus der Umgebungsluft gewonnen werden könnte. Gemäss Peter Jahnson, Projektleiter der PSI-Plattform, ist dies jedoch selbst bei dezentralen Anwendungen im Gebäudepark kaum ökonomisch vertretbar. Zudem würde mehr Energie verloren gehen. Kann der Elektrolyse/Brennstoffzelle-Zyklus zumindest die Hälfte des gespeicherten Stroms wieder nutzbar machen, sinkt dieser Anteil bei zusätzlicher Methanisierung unter 40 %. Der Forschungsbedarf liegt genau darin, die Effizienz der Power-to-Gas-Speicherung zu verbessern. Das Paul-Scherrer-Institut entwickelte deshalb ein Brennstoffzellenmodul mit Wirkungsgrad von 70 % bei der Wiederverstromung von Wasserstoff. Konventionelle Modelle erreichen nur 60 %.

Elektrolyse mit weniger Energiebedarf?

Auch die Elektrolyse ist energieintensiv. Während die Pflanzen dazu das Sonnenlicht nutzen, gilt es im industriell ausgereiften Imitationsverfahren bewährte Details weiter zu verbessern. Erforscht werden unter anderem Materialien und Milieus, die bei geringerer Stromstärke Wasser aufspalten können. Die aktuellste Errungenschaft sind selektive Membranen, die Wasserstoff und Sauerstoff trennen. Polymer-Elektrolyt-Membran-Elektrolyseure eignen sich für den Einsatz in einem schnell und stark fluktuierenden Stromnetz. Allerdings sind die Filtermembranen anfällig für hohen Druck, was die Anlagengrösse bislang limitiert.

Die PSI-Plattform in Villigen bietet zusätzliche Optionen zur Erforschung von Power-to-Gas-Speichern in jeweils variablen Betriebszuständen.

Das prompte Reagieren auf unterschiedliche Spannungen im Stromnetz ist eine zentrale Anforderung: «Änderungen in der Stromlast innert Millisekunden» zählen gemäss Jansohn zu den erwünschten Versuchskonstellationen. Die unterschiedlichen Einzelkomponenten wie Elektrolyseur und Druckspeichertanks werden jeweils als Teil eines erweiterbaren Gesamtsystems überprüft.

Die Erfahrungen aus den deutschen Demonstrationsanlagen, die teilweise drei und mehr Jahre laufen, stimmen jedoch positiv. Gemäss einer Analyse der deutschen Energieagentur hat sich die technische Machbarkeit mehrheitlich bestätigt. Auch die Betriebssicherheit von Wasserstoffanlagen wurde verbessert.

Der Hauptantrieb für die Umwandlung von Strom zu Gas ist in Deutschland weniger der Gebäudebereich als vielmehr die emissionsarme Mobilität. Die grossen Autokonzerne beteiligen sich an den aktuellen Versuchsanlagen. Nicht nur Architekten, auch Automobilisten werden sich also mit dem Prinzip der Elektrolyse inskünftig beschäftigen müssen.TEC21, Fr., 2017.04.07

07. April 2017 Paul Knüsel