Editorial

Deutschland ist uns, was Lehmbau angeht, in vielem voraus. Doch auch dort ist der Anteil der Lehmbauprodukte am gesamten Baustoffmarkt seit 2001 nur von 0,01 % auf 0,1 % gewachsen, was vor allem mit der steigenden Nachfrage an Lehmputzen zusammenhängt.

Lehmvollbau oder auch nur -hybridbau braucht seitens Architekten und Bauherrschaft Mut zum Experiment. Daher wird der Baustoff auch in der Schweiz bei Wettbewerben äusserst selten vorgeschlagen.

Lehm ist ästhetisch ansprechend, reichlich vorhanden und feuchtigkeitsabsorbierend. Die Energiebilanz von industriell gefertigten Lehmprodukten ist fünf- bis zehnmal niedriger als jene von Kalk- und Gipsprodukten. Warum also ist Lehm bisher kaum über den Experimentstatus hinausgekommen? Lückenhaft vorhandene Materialkennwerte, schwierig zu ermittelnde Kosten, aber auch die vernachlässigte Materialentwicklung erschweren seine praktische Anwendung. Dabei machen es die jüngsten Tendenzen im Holzbau vor: Die öffentliche Hand kann die Ausbildung an Hochschulen und im Handwerk, die Erforschung und das Image des Baustoffs fördern und somit einiges bewirken.

Soll Lehm seine Rolle als ein Baumaterial der zukünftigen postfossilen Gesellschaft einnehmen, dann müssen Normen entwickelt und Industrie, Handwerk und Ausbildung unterstützt werden.

Danielle Fischer

Inhalt

AKTUELL

07 WETTBEWERBE

Park oder Politik?

11 PANORAMA

Zurück in die Samtsessel | «Die Forschenden schätzen die interdisziplinäre Zusammenarbeit sehr»

15 VITRINE

Weiterbildung

16 SIA

Wege zur Reindustrialisierung Europas | Erfolgsfaktor Stadtraum | SIA-Form Fort- und Weiterbildung | Gute Stimmung im Projektierungssektor | Fachtagung:

«Brauchen wir Architektur?»

21 VERANSTALTUNGEN

THEMA

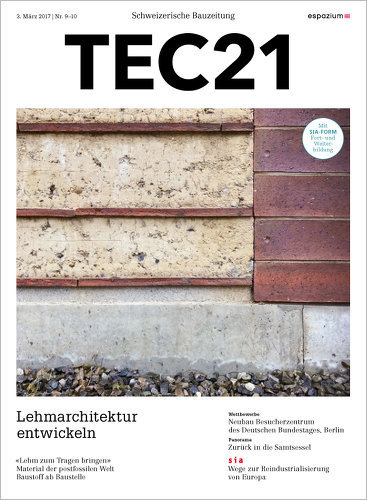

22 LEHMARCHITEKTUR ENTWICKELN

22 «LEHM ZUM TRAGEN BRINGEN»

Danielle Fischer

Anna Heringer, Roger Boltshauser, Martin Rauch und Jeremy Hoskyn diskutieren, was es braucht, damit Lehm beim Bauen öfter zum Einsatz kommt.

26 MATERIAL DER POSTFOSSILEN WELT

Eike Roswag, Christof Ziegert, Andrea Klinge

In Deutschland werden mittels Forschungsprojekten Grundlagen für den Lehmbau erarbeitet.

30 BAUSTOFF AB BAUSTELLE

Cedric van der Poel

Das Unternehmen terrabloc produziert mit Zement stabilisierte Lehmbausteine. Ein Ortstermin in Gland.

AUSKLANG

32 STELLENINSERATE

45 IMPRESSUM

46 UNVORHERGESEHENES

«Lehm zum Tragen bringen»

Anna Heringer, Martin Rauch, Roger Boltshauser und Jeremy Hoskyn gehen der Frage nach, weshalb Lehmbauten in Städten eine Ausnahmeerscheinung sind. Was muss sich ändern, damit das Material alltäglich wird?

TEC21: Wird in der Stadt Zürich oft mit Lehm gebaut?

Jeremy Hoskyn: In den letzten 20 Jahren baute die Stadt Zürich die Gerätehäuschen auf dem Areal Sihlhölzli und den Kinderhort Allenmoos. An beiden Projekten waren Roger Boltshauser und Martin Rauch beteiligt. Für uns als öffentliche Bauherrschaft ist Lehm ein Baustoff wie jeder andere auch – weder gut noch schlecht. Es kommt darauf an, wie damit umgegangen wird. Wir machen keine Vorgaben bezüglich Konstruktion und Materialisierung, der Impuls muss von den Architekten in den Wettbewerben kommen.

Martin Rauch: Im städtischen Triemlispital wurden 5000 m² Decken in den Krankenzimmern mit Lehm verputzt (vgl. TEC21-Sonderheft «Neubau Bettenhaus Triemlispital Zürich»). Auch wenn das nicht erkennbar ist, ist es wesentlich, denn dass Lehm klimaregulierend ist, beeinflusste die Kosten für die Belüftungsanlagen positiv. Auch durch den 3 cm dicken Verputz beim Landesmuseum in Bregenz sanken die Kosten für die Klimaanlage um 40 %. Vor 15 Jahren hätte kein Klimatechniker Lehm verwendet. Da hat sich etwas geändert.

TEC21: Braucht es gar nicht immer eine Vollbauweise, um das Material gesellschaftlich zu etablieren?

Anna Heringer: Der Altbaubestand in Europa ist riesig, und zu seiner Sanierung kann Lehm eingesetzt werden. Die Vollbauweise braucht dagegen eine relativ hohe Risikobereitschaft, so wie alles Neue und Ungewohnte.

Roger Boltshauser: Lehm eignet sich für Putz, Beplankungen, Wände oder Teilwände, er hat grosses Hybridpotenzial. An der EPFL haben wir ihn mit Holz, Recyclingbeton oder Stahl zu einem Hybrid kombiniert. So konnten Statik, Dämmungen oder Bauabläufe verbessert werden. Viele Möglichkeiten entdeckt man erst allmählich.

TEC21: Besteht also auch Forschungsbedarf?

Roger Boltshauser: Für Bauphysik und Bautechnik trifft das zu. Je nachdem, wie gut Lehm dämmt, ist er weniger tragfähig – oder umgekehrt. Das Dämmverhalten im Bezug auf die Lehmmischung und die Tragfähigkeit muss untersucht werden, der Feuchtigkeitshaushalt und die Bilanz der grauen Energie. Beim Bau des Ozeaniums in Basel machen wir Versuche, die Lehmwände als Speichermasse zu verwenden. Durch die Einlage eines Leitungsregisters wird eine Wärme- und Kälterückgewinnung möglich (vgl. TEC21 7–8/2013).

Martin Rauch: Über Lehm wird mehr geredet, als dass damit gebaut wird. Vor allem aber sind die daran beteiligten Fachleute zu wenig vernetzt. Wir haben jetzt ein Forschungsprojekt mit Transsolar[1] und der neuen Alnatura-Firmenzentrale in Darmstadt. Dabei soll die graue Energie der in Vorfertigung produzierten Fassade des neuen Alnatura Campus in Darmstadt untersucht werden. Stromwandler messen im Moment den Energieverbrauch der Vorfertigungsanlage.

TEC21: Wie gross ist das Interesse an Lehmbau unter Architekten und in der Ausbildung?

Anna Heringer: Architekten und Bauherren nehmen Lehm noch zu wenig zur Kenntnis. Aber in unserem Entwurfsstudio an der ETH Zürich 2015/2016 und auch am Lehrstuhl von Annette Spiro war das Interesse gross. Es gibt beim Lehmbau viel zu entdecken, das finden die jungen Leute spannend.

Roger Boltshauser: Das ist auch bei uns an der EPF Lausanne so. Die Gastprofessur hat dort viele Studierende angezogen, denn Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema. Gerade in der Zeit der Digitalisierung wollen junge Leute wieder direkt mit dem Material in Kontakt kommen – vor allem in Bezug auf Lehmbau, da es hier noch viel zu entdecken gibt.

TEC21: Wirkt sich diese Interesse an den Hochschulen bereits auf Wettbewerbsebene aus?

Jeremy Hoskyn: Lehmkonstruktionen oder auch Lehmputze im Innenbereich kommen bei Wettbewerbsprojekten nur selten vor.

Martin Rauch: Das sehe ich anders. Wir werden monatlich angefragt – wenn ein Büro z. B. Stampflehmwände im Wettbewerb vorschlägt. In Paris entsteht in einem Universitätscampus eine 7000 m² grosse Lehmfassade, bei der wir beratend tätig sind.

Anna Heringer: Ich kenne viele Architekten, die bei den zahlreichen Wettbewerben, die sie machen, gern Lehm verwenden würden. Aber im konkreten Fall sind sie sparsam, weil sie das Risiko minimieren wollen, bei der Jury wegen der hohen Kosten durchzufallen. Vielleicht würde Lehm mehr verwendet, wenn bei Wettbewerben erwähnt würde, dass auch natürliche, lokale Materialien geschätzt sind.

Roger Boltshauser: Wir fragen uns auch immer wieder, wie viel Lehm wir einsetzen sollen. In den Kalkulationen und Tools für die Wettbewerbsabgaben ist Lehm nicht aufgeführt. Zum Beispiel bei den Kosten weiss man nicht, was der Kostenplaner auf der anderen Seite einsetzt. Mehr Grundlagen gäben uns und den Bauherren Sicherheit.

Jeremy Hoskyn: Öffentliche Bauherrschaften beurteilen ein Bauprojekt immer auch nach den Kosten in der Erstellung und im Unterhalt. Es ist schwierig für einen Kostenplaner, eine Stampflehmwand richtig zu erfassen. Wenn es in halb Westeuropa nur den Martin Rauch gibt, der sie bauen kann, dann fehlt es an Industrie und an Konkurrenz, aber auch an Ausbildung und Forschung. Das führt dazu, dass die Wirtschaftlichkeit der Lehmbauten nicht so einfach nachvollziehbar ist.

Martin Rauch: Oder anders gesagt, Lehm hat keine Lobby, die seine Entwicklung finanziert. Er war schon immer ein Krisenbaustoff, und Kohle und Erdöl verdrängten ihn im Lauf der Industrialisierung: Materialien wie Ziegel, Beton und Stahl waren billig. In Zeiten mit wenig Energie und vielen Arbeitslosen kam Lehm wieder zum Tragen und wurde staatlich gefördert. Wir haben zurzeit keine finanzielle Krise, aber eine ökologische, und hinterfragen den Sinn unseres Tuns. 85 % von dem, was wir bauen, ist Abfall – das muss irgendwann recycelt werden.

TEC21: Sollten wie im Holzbau auch Förderprogramme oder Regulierungen etabliert werden?

Anna Heringer: Ja, die öffentliche Hand müsste eingreifen. Es geht um gutes Raumklima und den Aufbau von Sozialstrukturen durch partizipative Bauprozesse im Rahmen der handwerklichen Herstellung. Das sollten Gründe sein, das Material aufzugreifen – z. B. über die Finanzierung von Workshops. Nachhaltigkeit muss von oben mitgetragen werden, davon bin ich überzeugt. Von allein geht nichts. Regulierungen wären fair – wie das beim Holz geschieht.

Roger Boltshauser: Es gibt auch Einflussmöglichkeiten für öffentliche Bauherren, um Unternehmer zum Umdenken zu bewegen – indem sie CO2-Bilanzen einfordern. Christian Keller von Keller Holding, ein Ziegelfabrikant, entwickelt neu Produkte aus ungebranntem Lehm, um die CO2-Bilanz des Unternehmens zu verbessern. Es geht auch um ökonomische Vorteile der Firmen.

TEC21: Braucht es eine spezifische Architektursprache?

Martin Rauch: Junge Architekten sind gefordert, eine solche Sprache zu entwickeln. Als ich in den 1980ern meine Diplomarbeit machte, stellte ich mir die Aufgabe, ein Lehmhaus von aussen als solches erkennbar zu machen. Ich suchte nach einer Lösung für regenreiche Orte. Das war ein langsames Ausprobieren von Projekt zu Projekt bis hin zur kalkulierbaren Erosion mit Bauten ohne Vordach. Die Herausforderung ist, so weit zu gehen, dass das Projekt nicht scheitert und trotzdem innovativ ist.

Roger Boltshauser: Ich finde, Lehmbau muss nicht zwingend eine eigene Sprache entwickeln. Es gibt auch verputzte Lehmbauten – zum Beispiel in der Innenstadt von Lyon oder jener aus dem Jahr 1670 in Hauptwil –, die grundsätzlich nicht auffallen. Ziel ist es, dass Lehm genutzt wird, aber natürlich ist es spannend, als Architekt an einem ganz expliziten Ausdruck für Lehmbauten zu arbeiten.

Jeremy Hoskyn: Es ist aber so, dass Sie in Zürich mit dem Sihlhölzli und dem Allenmoos den Lehm aus der Ökoecke geholt haben. Vorher gab es hier keine zeitgemässe Form, denn das Material war in der Moderne fast bedeutungslos.

Roger Boltshauser: In Frankreich gab es bereits in den 1980er-Jahren in Villefontaine bei der Siedlung Domaine de la Terre den Versuch – mit einen postmodernen Unterton –, eine zeitgenössische Sprache für den Lehmbau zu entwickeln.

TEC21: Wie sind die Erfahrungen der Stadt mit dem Unterhalt und Nutzung?

Jeremy Hoskyn: Die städtische Immobilienabteilung sagt, die Bewirtschaftung sei problemlos. Die Lehmbauten finden grossen Anklang, von der Öffentlichkeit über die Nutzer bis hin zu den Hauswarten.

Martin Rauch: Beim Landeskrankenhaus in Feldkirch von 1990 und beim Haus Etoscha in Basel von 1999, einem der grössten Stampflehmbauten in der Schweiz, wurde nie etwas retuschiert. Beim Sihlhölzli gab es Beschädigungen durch Fussbälle – die Oberflächen wurden seit 2002 einmal überarbeitet und die Graffiti entfernt, was 4000 Fr. kostete. Stampflehm altert gut, kleine Beschädigungen sind nicht so auffällig, wie wenn etwas glatt und perfekt ist.

Roger Boltshauser: Bei den verputzten Lehmhäusern in Lyon spricht man nicht mehr darüber, ob sie dauerhaft sind, weil man einfach vergessen hat, dass sie aus Lehm sind. In neuerer Zeit hat man ausserdem anlässlich von Renovationen festgestellt, dass sich das Material über Jahrzehnte zu einem weichen Naturstein verdichtet hat. Die Mauern werden mit der Zeit immer härter. Um neue Öffnungen zu integrieren, mussten diese mit Spitzeisen bearbeitet werden.

Anmerkung:

[01] Der am Projekt beteiligte Thomas Auer von Transsolar ist Professor am Lehrstuhl für Gebäudetechnologie und klimagerechtes Bauen an der TU München.TEC21, Fr., 2017.03.03

03. März 2017 Danielle Fischer

Material der postfossilen Welt

Mittels Forschungsprojekten, Förderprogrammen und konkreten Bauaufgaben werden in Deutschland wichtige Grundlagen für den Lehmbau erarbeitet. Anhand der Resultate wurden DIN-Normen erstellt, und weiterführende Normen befinden sich in Vorbereitung.

Schon der Club of Rome hatte 1972 mit der Veröffentlichung «Die Grenzen des Wachstums» die Probleme des fossilen Konsumzeitalters klargemacht. Doch brauchte es bis zur Ölkrise bzw. bis in die 1980er-Jahre, ehe sich eine breitere Bewegung des ökologischen Bauens entfaltete. Es entstanden Organisationen wie CRAterre in Frankreich oder der deutsche Dachverband Lehm und Institute wie das Forschungslabor für experimentelles Bauen von Gernot Minke damals an der Gesamthochschule Kassel.

Die intensiv betriebene Forschung, veröffentlichte Fachliteratur, Bauregeln und die ansässigen Hersteller sowie Verarbeiter von Lehmbaustoffen machten Deutschland zum international führenden Land im Lehmbau. Darüber hinaus steht es für einen «reinen» Lehmbau ohne Zusätze wie Zement, die die Vorteile des Baustoffs einschränken. Nur rein entfaltet das Material seine klimasteuernde Wirkung und kann wiederverwendet werden.

Trotz der weit über die Landesgrenzen hinausgehenden Bedeutung verblieb der Lehmbau in Deutschland in einer Nische, und das ökologische Bauen wurde vom fossilen Mainstream belächelt. Erst Pioniere wie Martin Rauch (vgl. «Lehm zum Tragen bringen» sowie TEC21 29–30/2013) mit seinen modernen Stampflehmbauten haben das Material im Kreis von Architekten und Bauherrschaften wieder in Mode gebracht.

Normung und Forschung vorantreiben

Um die Qualität während der Herstellung, Verarbeitung und Nutzung zu sichern und Lehmbautechniken einem breiteren Markt zugänglich zu machen, ist es wichtig, die Produkte und ihre Anwendung zu standardisieren. Der deutsche Dachverband Lehm hat mit den Lehmbau- Regeln ein Regelwerk geschaffen, das in die Musterliste der Technischen Baubestimmungen aufgenommen wurde und in elf Bundesländern bauaufsichtlich eingeführt ist. In Zusammenarbeit mit der Bundesanstalt für Materialforschung Deutschland wurden und werden Normen für Lehmbaustoffe vorbereitet.

Eingeführt und für Planer, Hersteller und Handwerker verfügbar sind aktuell folgende Normen: DIN 18945 Lehmsteine; DIN 18946 Lehmmauermörtel und DIN 18947 Lehmputzmörtel; alle drei mit Begriffen, Anforderungen und Prüfverfahren. Lehmputze nach DIN 18947 sind heute Bestandteil der allgemeinen Putzanwendungsnorm DIN 18550-2:2015-06 Planung, Zubereitung und Ausführung von Innen- und Aussenputzen.

Wie in anderen Bereichen von Naturbaustoffen wirkt sich die unzureichende Forschung noch nachteilig auf den Lehmbau aus. Da über Jahrzehnte fossile Baustoffe im Zentrum der Forschung standen, sind diese am Markt im Vorteil und behindern den notwendigen Wandel im Bauwesen. Der kritische ökologische Fussabdruck von Gebäuden wird in Zukunft nur über ressourcenarme Wiederverwendung und den Ersatz von fossilen Produkten durch nachwachsende und erneuerbare Ressourcen verringert werden können. Naturbaustoffen wie Lehm und Holz kommt dabei in Europa und global eine wesentliche Rolle zu.

Dazu sind aber Forschung und Normierung sowie Förderprogramme zur Verbreitung am Markt notwendig. Eines dieser zielführenden Forschungsfelder ist z. B. die Entwicklung von Brandschutzbekleidungen aus Lehm.

Gesund, ästhetisch, nachhaltig

Die Öffentlichkeit nimmt Stampflehmbauten seit einigen Jahren als ästhetisch ansprechend wahr. Aufgrund der Herstellungskosten wird Stampflehm in Europa aber eher eine Technik für Aufgaben mit besonderen Gestaltungsvorgaben wie Kirchen und Museen bleiben. Zudem erfüllt er – wie auch die weiteren Massivlehmtechniken – im kalten Mittel- und Nordeuropa ohne Wärmedämmung die wachsenden Anforderungen an den winterlichen Wärmeschutz nicht.

Von viel grösserer Bedeutung für zukünftige Bauweisen der postfossilen Gesellschaft in Europa wird das raumklimatische und wohngesundheitliche Potenzial des Materials sein. Industriell hergestellte Baumaterialien enthalten mitunter gesundheitsgefährdende Stoffe und können ein ungesundes Raumklima verursachen. Wie bedeutend diese Aspekte sind, wird allgemein anerkannt und in europäischen Forschungsvorhaben untersucht und fundiert.

Das EU-Forschungsprojekt H-House[1] befasst sich mit Bauweisen, die zu einem gesunden Innenraumklima führen und gleichzeitig energieeffizient sind. Innerhalb des Projekts untersucht ein Team, wie Naturbaustoffe wie Lehm und Holz verglichen mit konventionellen Baustoffen bei Innenwänden und -dämmungen der Aussenwände wirken. In einem ersten Schritt wurden diverse Lehmbaustoffe, Naturfaserdämmungen und Holzbaustoffe auf ihre Schadstoffabgabe und ihre Fähigkeiten zur Klimasteuerung (Feuchte und Temperatur) hin untersucht. In einer zweiten Stufe wurden aus den Materialien diverse Wandaufbauten entwickelt und im Labor auf die gleichen Parameter hin untersucht. Lehm, Naturfaserdämmungen und Holz weisen ein hohes Potenzial auf, Feuchte schnell aufzunehmen und wieder abzugeben. Wände aus diesen Materialien können so die Spitzen der Raumluftfeuchte abpuffern und das Raumklima stabilisieren (vgl. Abb.).

Falsche Luftfeuchte macht krank

Gebäude werden heute aufgrund der energetischen Anforderungen zunehmend gedämmt und winddicht ausgeführt. Feuchteeinträge durch Duschen und Kochen erhöhen die Raumluftfeuchte auf kritische Werte und steigern das Schimmelrisiko. Um dem entgegenzuwirken und die Energieeffizienz zu verbessern, werden Gebäude heute in der Regel mit mechanischen Lüftungsanlagen ausgestattet. Oft betreibt der Nutzer diese aber nicht fachgerecht, und von den Herstellern und Planern werden zu hohe Lüftungsraten voreingestellt. Dies führt in Wintermonaten oft zu relativen Raumluftfeuchten von weniger als 30 %. Entgegen der weit verbreiteten Meinung, dass trockene Räume gesund seien, haben Wissenschaftler[2] in den 1980er-Jahren nachgewiesen, dass bei zu geringer Raumluftfeuchte die Aktivität von Mikroben, Bakterien und Viren und somit das Gesundheitsrisiko für den Menschen signifikant ansteigen: Die gesunde Raumluftfeuchte liegt im Bereich zwischen 40 % und 60 % relativer Luftfeuchte (vgl. Abb.).

Traditionelle Techniken modern adaptiert

ZRS Architekten Ingenieure haben ein Bausystem entwickelt, um diffusionsoffene Niedrigenergiehäuser aus Holz und Lehm ohne Lüftungsanlagen zu bauen. Bei zweimaligem Stosslüften pro Tag konnte das Büro eine stabile relative Raumluftfeuchte um die 50 % und unkritische CO2-Werte nachweisen. Schadstoffe liegen durch die im H-House untersuchten Baustoffe im gesunden Bereich.

Der Low-Tech-Ansatz nutzt die Potenziale von Holz und Lehm, wie sie beim traditionellen Fachwerkhaus vorkommen, und überträgt sie auf heutige energetische Anforderungen und Produktionstechniken. So entstehen robuste, gesunde Häuser, die unkompliziert nutzbar sind. Holz in Form von Zellulose und Fasern wird für die Dämmung in der Aussenwand eingesetzt, Lehm wird als Innenputz und für schwere Ausfachungen der Innenwände genutzt und trägt so zum stabilen Raumklima bei. In den hochgedämmten Holz-Lehm-Häusern wurde, verbunden mit Nachtauskühlung, ein hoher sommerlicher Wärmeschutz nachgewiesen. Die Spitze der Innenraumtemperatur lag 8 °C unter der Spitze der Aussentemperatur – in heissen Sommerwochen bei Temperaturen bis zu 35 °C draussen waren es im Innenraum 27 °C. Dieses aus den heissen Klimazonen schon lang bekannte Phänomen wurde bislang nur empirisch untersucht. Es basiert darauf, dass die Luftfeuchte antizyklisch zur Aussentemperatur aufgenommen und abgegeben wird.

Unbestritten ist auch der Einsatz von Lehmbaustoffen in der Sanierung und Denkmalpflege, besonders in der Fachwerksanierung und bei der Innendämmung. Parallel haben sich Lehmbaustoffe im Bereich der Putze und Beschichtungen einen grossen Markt erschlossen. Das positiv beeinflusste Raumklima hat sich ebenso als Begründung etabliert wie das breite Farb- und Oberflächenspektrum.

Vielfach um- und weiternutzen

Neben der Betriebsenergie tritt zunehmend die graue Energie ins Zentrum der Betrachtungen. Das Projekt Torfremise in Schechen bei Rosenheim zeigt, wie Holzbauten immer wieder um- und weitergebaut werden können (vgl. Abb. S. 28). Das um 1810 auf dem Spinnereigelände in Kolbermoor errichtete Gebäude wurde mehrfach verändert. 2006 sollte es abgebrochen und thermisch verwertet werden. Die Bauherrschaft hat die Remise rückgebaut und 2010 in Schechen wieder errichtet. Das neu integrierte Holz-Lehm-Haus kann wie das historische Gebäude theoretisch beliebig um- und weitergenutzt werden, ohne Abfall zu verursachen. Diese Methodik steht in der globalen Tradition, historische Lehm- und Naturbauten wiederzuverwenden. Sie besteht in Deutschland unter anderem in denkmalgerecht weiterentwickelten Fachwerkhäusern bis heute fort. Werden die Lehmbaustoffe nicht durch Fremdstoffe verunreinigt, können sie am Ende der Nutzungszyklen auch unbedenklich in den natürlichen Kreislauf zurückgeführt werden.

Die heute in Deutschland erhältlichen Lehmbaustoffe stammen zu einem signifikanten Teil aus Baustellenaushub und Abraum, z. B. von Kalksteinbrüchen der Zementindustrie. Sie sind also schon bei der Herstellung Upcyclingprodukte, die zu Baustoffen werden. Der Dachverband Lehm erarbeitet derzeit Muster-EPDs für Lehmbaustoffe, um die ökologische Wirkung in Zahlen zu fassen.

Ausbildung – die nächste Generation

Neben vielen dezentralen Weiterbildungsmöglichkeiten hat der Dachverband Lehm mit der Ausbildung zur Fachkraft Lehm eine von den Deutschen Handwerkskammern anerkannte handwerkliche Weiterbildung geschaffen. Hunderte von Handwerkern, aber auch Studierende und Akademiker haben sich in diesem Programm weitergebildet und tragen zu qualitativ gutem Lehmbau in Europa und darüber hinaus bei. Wenn sich die Vorteile des Lehmbaus weiter verbreiten, vor allem aber die gesellschaftliche Bewertung von Baustoffen und -methoden nicht am billigsten Preis endet, sondern ganzheitliche Modelle wie die Lebenszyklusbetrachtung und die gesundheitlichen Wirkungen zentral werden, wird Lehm als Baustoff signifikant an Bedeutung gewinnen.

Anmerkungen:

[01] Am Projekt sind zwölf europäische Partner beteiligt, darunter die deutsche Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung und das Institut für Zement und Betonforschung, Schweden. Das Projekt endet im August 2017.

[02] Scofield und Sterling, Criteria for Human Exposure to Humidity in Occupied Buildings. ASHRAE Transactions Vol. 91; 611–622 (1985).TEC21, Fr., 2017.03.03

03. März 2017 Eike Roswag-Klinge, Christof Ziegert, Andrea Klinge

Baustoff ab Baustelle

Das Unternehmen terrabloc aus Gland produziert seit 2011 mit Zement stabilisierte Lehmsteine. Die Gründer verfolgen dabei einen ästhetischen und wissenschaftlichen Ansatz und wollen den Werkstoff in die regionale Architektur zurückbringen. Ein Besuch vor Ort.

An einer kleinen Strasse, nur wenige Minuten vom Bahnhof Gland entfernt, produzieren der Architekt Laurent de Wurstemberger und der Werkstoffingenieur Rodrigo Fernandez auf einem ehemaligen Industrieareal Lehmsteine. Die Genfer Unternehmer nutzen die Brache vorübergehend als Produktionsstätte. Das Unternehmen terrabloc und auch seine Produkte sind eine gekonnte Mischung aus wissenschaftlichem und überliefertem Wissen, einem ästhetischen Bezug zum Material Erde, ökologischem und sozialem Verantwortungsgefühl und unternehmerischem Ehrgeiz. Mit ihrem Ansatz liegen die Firmengründer im Trend zu einer schlichteren, sozial und ökologisch engagierten Architektur. Diese Strömung zeigte sich etwa an den Bauten und Projekten die der Pritzkerpreisträger 2016, Alejandro Aravena, anlässlich der Leitung der Architekturbiennale in Venedig auswählte (vgl. «Neues aus aller Welt»). Doch die beiden Genfer interessieren sich schon viel länger für den Lehmbau.

De Wurstemberger, der seine Ausbildung an der Accademia di Architettura in Mendrisio absolvierte, entdeckte die Lehmarchitektur im Jemen und vertiefte seine Kenntnisse auf Reisen nach Marokko, Syrien, Jordanien, Ägypten, Burkina Faso und Mali. Sein Architekturbüro ar-ter setzte mit Martin Rauch ein Projekt für eine Stampflehmwand in Confignon GE um.

Rodrigo Fernandez befasste sich 2003 in seiner Masterarbeit an der EPFL mit den in Südafrika verwendeten Lehmsteinen. Als er nach dem Studium beim Amt für Geologie des Kantons Genf arbeitete, stellte er fest, dass jährlich über eine Million Kubikmeter Genfer Erdaushub auf Deponien entsorgt wird. «Warum wird ein Rohstoff mit so interessanten konstruktiven Eigenschaften entsorgt?», fragten sich die zwei Baufachleute. Das war die Geburtsstunde von terrabloc. Nach der Firmengründung im Jahr 2011 entwickelten die Jungunternehmer ihre Produkte mehrere Jahre im Labor, um sie den schweizerischen Normen anzupassen.

Geformt mit alter Technik

Der Produktionsablauf von terrabloc beginnt mit der Rohstoffbeschaffung: «Wir beziehen von unseren Lieferanten Unterbodenaushub samt Kies, Wurzeln und anderen darin enthaltenen Stoffen. Wenn sie den Aushub auf der Deponie entsorgen, bezahlen sie 20–30 Fr./m3, wir nehmen ihn für die Hälfte an», sagt Fernandez. Terrabloc kann auch auf der Baustelle produzieren und die dort anfallenden Rohstoffe verwenden. Anderenfalls bereitet eine Brech- und Siebanlage im Werk den Bodenaushub der Baustellen auf. Sie sortiert das Material nach Korngrössen in zwei Klassen und analysiert es mittels Lasergranulometrie.

Dabei wird nicht nur der Tonanteil festgestellt, sondern auch der Karbonatgehalt, denn zu viel Kalk könnte zu Ausblühungen führen. Zudem wird das Korngemisch für eine möglichst hohe Dichte festgelegt. «Das machen wir zur Feinjustierung. Grob gesagt bestehen die Mischungen zu einem Drittel aus fein- und der Rest aus grobkörnigem Material», erklärt de Wurstemberger. Labortests bestimmen zwar die optimale Kornmischung, doch geformt werden die Lehmsteine mit einer althergebrachten Technik, die auf tradiertem Erfahrungswissen beruht.

Die Erdmischung – rund 110 l für 20 Steine – wird in ein Rührwerk gegeben und je nach Ausgangsqualität und Verwendungszweck mit bis zu 5 % Zement stabilisiert. Danach befeuchten kleine Düsen die Mischung gleichmässig. «Die Wassermenge hängt von der Ausgangsfeuchte des Materials ab. Erfahrungsgemäss braucht es 6 l Wasser. Wir bestimmen die exakte Menge über Handtests», ergänzt Laurent de Wurstemberger. Die Steine formt eine herkömmliche Presse, wie man sie überall, wo Lehmsteine produziert werden, kennt. Anschliessend werden sie einen Monat lang in Zellophan verpackt auf Paletten gelagert, bis sie einsatzbereit sind.

Kleine Schritte zum edlen Material

Die Gründer von terrabloc sind keine puristischen Verfechter des Lehmbaus, wollen diesen aber keinesfalls abwerten. Sie haben sich aus pragmatischen Gründen für Zement entschieden, denn damit erfüllt ihr Produkt europäische Normen und kann in der heimischen Architektur eine breitere Verwendung finden als nur in privaten und aufsehenerregenden Projekten. Laurent de Wurstemberger und Rodrigo Fernandez geht es nicht um die Streitfrage «Beton oder Lehm?». Sie wollen in kleinen Schritten, Stein um Stein, den Lehm als modernen Baustoff bekannt machen. Dass dies möglich ist, zeigen die ersten realisierten Projekte wie das Sichtmauerwerk für einen Ausstellungspavillon bei einem alten Wasserkraftwerk in Vessy GE oder die Dämmschale für den Besucherpavillon im Alpengarten Meyrin GE.

In ihrer Herangehensweise, ihrem Enthusiasmus und ihrer Liebe zum edlen Material stehen die zwei Genfer den Puristen in nichts nach. So planen sie denn auch keine Expansion oder Industrialisierung ihres Prozesses. Den Idealen und Zielen, mit denen sie das Unternehmen gegründet haben, sind sie treu geblieben, und ihr Produkt entspricht trotz Zement den Grundsätzen der Erklärung, die am Terra-Kongress 2016 in Lyon verfasst wurde. Dank der mobilen Produktion kann terrabloc den Aushub auf der Baustelle verarbeiten. Das spart Transportwege und ermöglicht die Eigenproduktion durch die Bauherren oder die Bauunternehmen. Die Lehmsteine für die erste tragende Wand – eine Innenwand für eine Schulmensa in Genf – werden vor Ort aus Aushubmaterial gefertigt.

Zudem arbeitet terrabloc häufig mit der Sozialfirma Réalise zusammen. So leisten die Unternehmer einen sozialen Beitrag, indem sie Kontakte herstellen, und einen pädagogischen, indem sie ihr Know-how und ihre Vision von einer ästhetischen und nachhaltigen Architektur weitergeben.

[Übersetzung: Wulf Übersetzungen]TEC21, Fr., 2017.03.03

03. März 2017 Cedric van der Poel