Editorial

Sammeln, Erhalten, Erforschen und Ausstellen – das sind die traditionellen Tätigkeitsbereiche von Kunstmuseen. Die Verbindung von Alt und Neu, die präzise städtebauliche Setzung, eine gekonnte räumliche Erschliessung, die Rolle der Fassade für Bau und Stadtbild – das wiederum sind klassische architektonische Aufgaben, die das Museum als Entwurfsaufgabe so interessant machen. Museen gehören als Inbegriff des öffentlichen Gebäudes zum Inventar eines jeden Stadtbilds, und trotz des Google Art Projects – oder vielleicht auch deswegen? – erleben gerade die der Kunst gewidmeten Häuser eine neue Blüte.

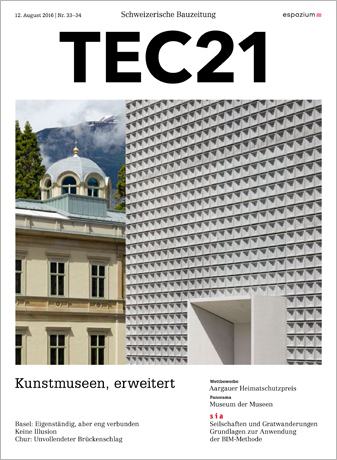

In den vergangenen fünf Monaten öffneten allein in der Schweiz zwei bedeutende Erweiterungen ihre Tore: Im April nahm das Kunstmuseum Basel seinen Erweiterungsbau von Christ & Gantenbein in Betrieb, im Juni folgte das Bündner Kunstmuseum in Chur mit einem Neubau von Barozzi/ Veiga. Trotz unterschiedlicher Grösse offenbaren die Bauten Gemeinsamkeiten.

Beide sind städtebaulich gekonnt platziert, beide interpretieren die Beziehung zum Altbau als respektvolle Nähe. Die durchdachte Materialwahl der Fassaden bezieht sich auf den Bestand, entwickelt aber dennoch eigenständige Themen. Raumprogramm und -disposition erlauben sowohl Wechselausstellungen als auch eine angemessene Präsentation der Sammlungen.

Wie Architekten und Ingenieure die vielschichtigen Anforderungen gelöst haben, zeigt der Schwerpunkt dieser Ausgabe.

Tina Cieslik

Inhalt

AKTUELL

07 WETTBEWERBE

Bau sticht Baum

10 PANORAMA

Museum der Museen

12 VITRINE

Aktuelles aus der Baubranche

14 SEILSCHAFTEN UDN GRATWANDERUNGEN

Im Basler Himmel | Grundlagen zur Anwendung der BIM-Methode | Lernen aus der Praxis | SIA-Werkstattbericht

19 VERANSTALTUNGEN

THEMA

20 KUNSTMUSEEN, erweitert

20 EIGENSTÄNDIG, ABER ENG VERBUNDEN

Christoph Wieser

Der Erweiterungsbau des Kunstmuseums Basel überzeugt – städtebaulich, architektonisch, konstruktiv.

24 KEINE ILLUSION

Clementine Hegner-van Rooden

Die Fassade der Erweiterung des Kunstmuseums Basel ist eine ingenieurtechnische Meisterleistung.

27 UNVOLLENDETER BRÜCKENSCHLAG

Marko Sauer

Ein Eisberg für die Kunst: Der Hauptteil des neuen Bündner Kunstmuseums in Chur verbirgt sich im Untergrund.

AUSKLANG

32 STELLENINSERATE

37 IMPRESSUM

38 UNVORHERGESEHENES

Eigenständig, aber eng verbunden

Mit einem Flügelschlag befreit der Neubau von Christ & Gantenbein das Kunstmuseum Basel von der Monumentalität und Symmetrie des Hauptbaus. Er bezieht sich aber anspielungsreich auf ihn und etabliert so eine Beziehung, die allen zugute kommt: der Stadt, der Kunst und den Besuchenden.

Die im April dieses Jahres eröffnete Erweiterung ergänzt den streng axialsymmetrisch angelegten, von Rudolf Christ und Paul Bonatz erstellten Hauptbau von 1936 wie ein stadträumliches Passstück. Dieser bildet den Abschluss einer Reihe repräsentativer Bauten, die den St. Alban-Graben beidseitig säumen, bevor er mit einer Kurve zur Wettsteinbrücke überleitet.

An diesem neuralgischen Punkt befindet sich der Neubau. Das Grundstück wurde dem Kunstmuseum zusammen mit einer Spende von 50 Millionen Franken, der Hälfte der Gesamtkosten, von Maja Oeri geschenkt. Dieselbe Mäzenin ermöglichte bereits vor rund zehn Jahren mit der Stiftung des ehemaligen Nationalbankgebäudes – dem südwestlich anschliessenden Laurenzbau – eine erste Transformation des Kunstmuseums, in den die Bibliothek ausgelagert wurde.

Während sich der Hauptbau den stadträumlichen Gegebenheiten verweigert, sodass entlang der Dufourstrasse mehrere dreieckige Restflächen entstanden, ist der Neubau passgenau auf die Umgebung abgestimmt. Der Baukörper betont mit seinen Kanten und präzis gesetzten Knicken die räumliche Kontinuität der Strassenräume.

Gleichzeitig spielt er das Volumen frei und schafft zwei Plätze: Über die tief einspringende Ecke zum St. Alban-Graben entsteht beim Eingang ein Vorplatz, der die Kreuzung fasst und zentriert, und dank der Fassadenfront entlang der Dufourstrasse erhält der Hauptbau ein Visavis, die ehemalige Restfläche mit bestehendem Brunnen und Bäumen wird aufgewertet.

Neu befindet sich der Kassenbereich in der Kolonnade des Hauptbaus – so können die Besucher frei wählen, ob sie zunächst über den grossen Hof das Stammhaus betreten oder direkt zum Neubau gehen wollen. Obschon beides möglich ist, sind die Hierarchien klar verteilt: Der weitgehend geschlossene Neubau erweckt durch die wuchtigen verzinkten Gitter beim Eingang und der Anlieferung einen noch introvertierteren Eindruck als der Hauptbau.

Seiner massigen Hausteinmauern von 90 cm Dicke wegen wurde Letzterer als «Tresor der Kunstschätze» bezeichnet[1] – eine Charakterisierung, die auch auf den Neubau zutrifft.

Stabile Ordnung mit Kontrapunkten

Bei aller Massivität ist beiden jedoch ein überraschend feinmassstäblicher Ausdruck eigen, hervorgerufen durch die Materialisierung. Sind es beim Hauptbau die verschiedenen Steinsorten und vielfach diversifizierten Formate, die den Fassaden eine gewisse Feingliedrigkeit geben, entsteht diese Wirkung beim Neubau über den Backstein (vgl. «Keine Illusion»).

Die lagenweise abwechselnd vor- und zurückspringenden, nur 4 cm hohen Steine betonen die Horizontale und gliedern über drei unterschiedliche Grautöne die Fassadenflächen zusätzlich.

Durch die «Feuergeburt», wie der deutsche Architekt Fritz Schumacher das Brennen der Ziegel bezeichnete,[2] erreicht das Material eine Beständigkeit, die beim Kranzgesims in Form eines Medienfrieses höchst effektvoll und auf neuartige Weise unterwandert wird: Mittels LED-Technik wird eine immaterielle «Flammenschrift» erzeugt, die auf Ausstellungen und Aktivitäten des Museums aufmerksam machen kann und so dem unverrückbaren Volumen eine dynamische Komponente verleiht.

Die Kombination von archaischem Mauerwerk und zeitgenössischer Technik findet im Innern eine Fortsetzung in der Gegenüberstellung von «armen» und «reichen» Materialien – Materialien, die aus unterschiedlichen Kontexten stammen und mit verschiedenen Bedeutungen konnotiert sind wie Marmor und verzinkte Stahlbleche, Gitterroste und hochwertige Eichenböden.

Die von den Architekten als «Cross-over» bezeichnete Methode verbindet nicht nur die Vergangenheit mit der Gegenwart. Sie verweist auch auf das gewandelte Kunstverständnis und die typologische Annäherung der Kunstmuseen an die Kunsthallen, hervorgerufen durch den Bedarf an möglichst flexibel nutzbaren Ausstellungsräumen für Wechselausstellungen.

Christ & Gantenbein werden dieser Anforderung in hohem Mass gerecht, indem der Neubau eine Vielzahl unterschiedlicher Räume bereithält, die mehrheitlich mit Sonderausstellungen bespielt werden sollen. Gleichwohl ist jeder Raum klar definiert, sorgfältig proportioniert und spezifisch belichtet. Kunstlicht, natürliches Seiten- und Oberlicht sind, wie im Hauptbau, die bewährten Mittel dazu. Sie verorten die Besucher im Gebäude und ermöglichen über einige wenige, grossformatige Öffnungen einen Bezug zur Umgebung.

Die architektonische Ordnung schafft für die Kunstwerke einen im doppelten Sinn stabilen Hintergrund: Die massive, auf Dauerhaftigkeit ausgelegte Konstruktion in Stahlbeton mit vorgefertigten, sandgestrahlten Rippendecken bildet das tragende Gerüst.

Zudem strahlen die langlebigen Materialien mit ihrer körperhaften Präsenz Beständigkeit aus. Dazu gehören neben Beton gebrochen weiss gestrichene Gipsplatten und Eichenböden in den Ausstellungsräumen, grauer Marmor bei den Treppen, verzinkte Bleche im Eingangsgeschoss sowie ein analog zum Hauptbau grob strukturierter Verputz im Treppenhaus. Dessen ausgesprochen kühles, etwas gewöhnungsbedürftiges Grau steht in deutlichem Kontrast zum warmtonig gehaltenen Gebäude der 1930er-Jahre.

Die mit der Farbgebung verbundene Atmosphäre des Neubaus entspricht einem wesentlichen Zug der hervorragenden, weltweit ältesten öffentlichen Kunstsammlung: «Nüchternheit, Strenge und radikale Wirklichkeitsbefragung sind – vielleicht aus einer speziell baslerischen protestantischen Tradition heraus – über mehrere Jahrhunderte hinweg wichtige Kategorien für Ankaufsentscheide gewesen.

Daneben existiert jedoch auch eine diese Tradition kreuzende Leitlinie, die von der Lust zur Opulenz, zum Fabulieren, zu Ausschmückung und Faszination am Ding charakterisiert ist.»[3]

Treppenhäuser als Rückgrat

Solche Kontrapunkte begegnen einem auch im Neubau, besonders im Treppenhaus. Da finden sich eine überraschend geschwungene Treppenuntersicht, eine elegant geschnittene Geländerabdeckung in Marmor oder eine Verschwenkung der Treppenläufe zueinander.

Auf diese Weise entsteht eine Dynamik, die eingangs als befreiender Flügelschlag bezeichnet wurde. Die neue Treppe, die von der Eingangshalle des Hauptbaus hinunter zum grosszügig dimensionierten und mit Kunst bestückten Verbindungstrakt unter der Dufourstrasse führt, folgt der rechtwinkligen Logik des Bestands.

Das daran anschliessende Foyer im Untergeschoss der Erweiterung ist jedoch leicht abgedreht, worin sich die Positionierung des Neubaus manifestiert. Weil alle Ausstellungsbereiche parallel zu den umgebenden Strassen angeordnet sind, entsteht ein polygonaler Treppenraum, der die unregelmässige Form des Grundstücks aufnimmt und in eine ebenso imposante wie spannende Raumfolge übersetzt.

Dank der gleich starken Gewichtung der Treppenanlage im Neubau wie im Hauptbau entsteht eine innenräumliche Verklammerung der beiden Häuser, die bereits im Stadtraum als Paar auftreten. Es gelingt den Architekten, den Rahmenbedingungen der hochkomplexen Aufgabe gerecht zu werden und sie scheinbar mühelos in eine geometrisch entspannte Ordnung von hoher Stabilität zu überführen. Sie verleiht dem Neubau physische und stadträumliche Präsenz.

Anmerkungen:

[01] «Bautechnisches vom neuen Basler Kunstmuseum». In: Schweizerische Bauzeitung, 26.6.1937, S. 307.

[02] Fritz Schumacher: Das Wesen des Neuzeitlichen Backsteinbaus. München: Callwey 1920, S. 17.

[03] Bernhard Mendes Bürgi: «Vorwort». In: Derselbe und Nina Zimmer (Hrsg.): Kunstmuseum Basel. Die Meisterwerke. Ostfildern: Hatje Cantz 2001, S. 6–7.TEC21, Fr., 2016.08.12

12. August 2016 Christoph Wieser

Keine Illusion

Die Fassade der Erweiterung des Kunstmuseums in Basel ist gemauert, riesig und ohne Dilatationsfugen erstellt – mit ein Grund, weshalb sich der Neubau geglückt in den Kontext eingliedert. ZPF Ingenieure aus Basel konzipierten die Fassadenkonstruktion, ohne ein Trugbild zu erstellen.

Als grauer, präzise geformter Körper bettet sich die Erweiterung in den städtischen Kontext mit dem monumentalen Hauptbau gegenüber und der St. Alban-Vorstadt daneben, einer der historisch wertvollen Altstadtgassen Basels (vgl. «Eigenständig, aber eng verbunden»). Der aus einem strukturellen Entwurf von den Architekten Christ & Gantenbein entwickelte Kubus hat gegenüber den Häuserzeilen in seiner Umgebung eine auffallende Proportion und Dimension.

Mit seiner Form und Grösse kontrastiert er das Massintervall im direkten Umfeld, gleichzeitig orientiert er sich auch an ihm: Der vertikale Farbverlauf von dunklem zu hellem Grau nimmt Bezug zum Hauptbau und den umliegenden Gebäuden. Ausserdem betten sich die kolossalen Wandflächen aus Sichtmauerwerk von bis zu knapp 28 m Höhe nuanciert und erstaunlich konform in den Kontext. Erstaunlich deshalb, weil historische und moderne Fassaden vor allem aus technischer Sicht so unterschiedlich sind.

Gerade das Fassadenbild des Neubaus ermöglicht die geglückte Eingliederung in den städtischen Kontext. Es oszilliert zwischen einer hellen, einheitlichen Fläche aus der Weite und einer rauen, handgefertigten Anmutung aus der Nähe. Damit öffnet sich ein Spannungsfeld zwischen detaillierter Feinheit und oberflächlicher Einfachheit – ein Effekt, wie ihn Fassaden vor allem historischer Häuserzeilen bewirken können.

Das durchdachte Konstruktionsprinzip der Basler ZPF Ingenieure ermöglichte diese Wirkung – keine einfache Aufgabe, denn aktuelle Dämmanforderungen verhindern heute oft die in europäischen Altstädten so prägenden monolithischen Fassaden von Massivbauten.

Fassade und Massivität

Bevor Wärmedämmanforderungen an Gebäude gestellt wurden, waren Wände vergleichsweise homogene Gebilde, die durchgängig gemauert werden konnten. Infolge der Ansprüche an den Energieverbrauch von Gebäuden ist eine solche Bauweise heute nur noch selten möglich. Die erforderliche Dämmschicht bricht die Wand als kompaktes Tragwerk auf, den Abschluss zum Stadtraum bilden meist leichte Schichten wie Verputz, Plättchen, Glasplatten oder Blech, die vor der Dämmebene aufgebracht werden.

Die äussere Wandschicht ist zudem von der Tragkonstruktion thermisch entkoppelt und hohen Temperaturschwankungen ausgesetzt. Aussenhaut und Innenkonstruktion sind somit infolge unterschiedlicher Temperaturen differenziellen Bewegungen ausgesetzt. Vor allem auch deshalb sind Mauerwerksfassaden – vor allem solche in der schieren Grösse des Erweiterungsbaus – zu komplexen Ingenieurtragwerken geworden.

Bei bisherigen Standardlösungen wird die äussere Wandschicht als Mauerwerksimitat an die Dämmung geklebt oder als Vormauerung an die innenliegende Tragkonstruktion gehängt und mit horizontalen und vertikalen Bewegungsfugen versehen. Solche Bewegungsfugen sind zwar klein und kaum wahrnehmbar, trotzdem prägen sie das Erscheinungsbild einer neu erstellten Fassade markant.

Die jüngeren Konstruktionen unterschieden sich dadurch von den monolithischen (ohne Dilatationsfugen = fugenlos) Fassadenwänden. Das Konstruktionsprinzip Ersterer widerspricht zudem dem Baumaterial Mauerwerk – dessen Eigenschaften werden nicht ausgeschöpft, nicht einmal mehr vertikale Lasten werden übernommen. Die Standardlösungen erzeugen folglich ein illusionäres, irreführendes Bild der Fassade. Die wahre Massivität der Mauerwerksfassade geht verloren – aus konstruktiver, aber auch aus gestalterischer und oft auch optischer Sicht.

Um die architektonische Massivität im Sinn einer kompromisslosen Klarheit des Fassadenentwurfs trotz aktuellen Ansprüchen zu bewahren, liessen sich die Ingenieure von ZPF auf einen herausfordernden Planungsprozess ein. Sie fanden einen ingeniösen Weg, die monolithischen Fassaden wiederzubeleben, ohne die diversen Anforderungen einzuschränken und insbesondere ohne dabei ein Trugbild zu erstellen. Sie konstruierten eine selbsttragende und durchgehend fugenlose Aussenhaut.

Handwerk und Simulationen

Die zehn Wandabschnitte des polygonalen Baus sind 9.4 m bis 32.4 m lang und insgesamt 75 bis 85 cm dick. Auf der inneren, 30 bis 40 cm dicken Betonwand klebt die 24 cm starke Dämmschicht, und zwischen der Isolation und der Fassade ist ein rund 4 cm breiter Luftraum angeordnet. Die äussere etwa 172 bis 197 mm starke Schale aus dänischen Vollziegeln (228 × 108 × 40 mm) ist frei stehend, in sich bewehrt und an die innere Betonwand rückverankert.

Die Bewegungen der Fassade werden von Lagern, Ankern und den Mörtelfugen aufgenommen. Dabei handelt es sich um konstruktive Elemente, die mit Forschungsarbeit, Versuchen und Computersimulationen entwickelt und geprüft wurden, weil dieses Konstruktionskonzept in der Schweiz für Grossprojekte bislang noch nicht angewendet wurde.

Nach dem Vorprojekt beauftragten die Ingenieure den dänischen Experten Hans Bendix Pedersen von Grontmij A/S in Glostrup mit einer unabhängigen Überprüfung des Konzepts. Eine zweite Prüfung erfolgte auf Wunsch der Bauherrschaft durch Dr. Hans Rudolf Ganz der Ganz Consulting in Bösingen.

Im Anschluss an die positiven Rückmeldungen erfolgten experimentelle Untersuchungen der einzusetzenden Ziegelsteine, des Mörtels und der Verankerung. Das Fassaden-Mock-up wurde mit Sensoren bestückt und die Temperatur im Innern der Mauer über einen halben Jahreszyklus gemessen und aufgezeichnet. Die Messungen bestätigten den Entscheid der Ingenieure, die rechnerisch einzusetzende Temperaturdifferenz von ±15 °C nach SIA 261:2003 auf projektspezifische ±25 °C zu erhöhen.

Unter der Leitung von Prof. Dr. Harald Schuler führte die Fachhochschule Nordwestschweiz zudem eine aufwendige Versuchsreihe im Zusammenhang mit Mauerwerk und Verankerung durch.

Drei Druck- und 25 Ausziehversuche der Verankerung an 29 cm hohen, 1.5 Ziegelsteine tiefen und 46 cm breiten Mauerstücken – eigens dafür erstellte Probekörper in zwei Grautönen (ganz hell und ganz dunkel, um die Unterschiede der Herstellung auszuschliessen) – übertrafen die statisch notwendigen Widerstände nach Abminderung durch die Sicherheitsbeiwerte. Zusätzliche experimentelle Prüfungen erörterten die Frost-Tau-Beständigkeit des Baustoffs. Auch diese Versuche fielen für die vorgesehenen Steine positiv aus.

Die Erstellung der Fassade und die Produktion der Ziegel erforderten viel handwerkliches Know-how und Geschick. Die Produktion erfolgte maschinell, jedoch bewusst nicht wie bei herkömmlichen Backsteinen im Strangpressverfahren. Stattdessen presste man einen nassen Lehmklumpen in einen Holzrost und strich den überflüssigen Lehm ab. Die Steine werden weniger homogen, sie unterscheiden sich in Textur und Form leicht voneinander und geben der Fassade eine handwerkliche, vorindustriell gefertigte Komponente.

Gemauert wurden die Fassadenwände schliesslich in reiner Handarbeit. Auf knapp 4000 m² Fassadenfläche (inkl. Öffnungen) verlegten die Maurer anderthalb Steine in der Tiefe pro Lage und damit rund 550 000 Ziegel in 399 (strassenseitig) bis 528 (hofseitig) Lagen – jede Steinlage mit individuellen Anforderungen und Detaillösungen: drei ineinander laufende Grautöne, vier Mauerwerksarten (liniertes Relief 2 cm, liniertes Relief 1 cm, LED-Fries, glattes Mauerwerk), vier Mörtel (einer für unter Terrain plus drei Lagen über Terrain, drei für über Terrain in verschiedenen Farbtönen), 18 Öffnungen (12 Fenster in sechs verschiedenen Geometrien, sechs Türen in sechs verschiedenen Geometrien und Ausführungen) sowie diverse integrierte Spezialelemente wie Überwachungskameras, Aussenwasserhahn, Badge-Leser, Schlüsseltresor, Wandleuchte, Mauerringe und Mauerbolzen zur Befestigung von Strassenbeleuchtung und Tramfahrleitungen.

Konstruktive Einfachheit

Hinter der schlichten und doch prägnanten Aussenhaut steckt differenzierte, anspruchsvolle und profunde Konstruktionsarbeit. Es entstand eine Mauerwerksfassade, die den aktuellen energetischen Anforderungen zu entsprechen vermag und zugleich die architektonischen Ansprüche erfüllen kann.

Ermöglicht haben es die Ingenieure, die eine Konstruktion entwickelten, die dem Mauerwerk gerecht wird. Dabei bleiben sie der ingenieurspezifischen Terminologie treu, wonach mit Massivität nicht nur die Masse, sondern in gewissem Sinn auch der Massivbau angesprochen ist. Sie erstellten eine Fassade, die als raumabschliessendes Element mit der vertikalen Lastabtragung zumindest teilweise auch eine statische Funktion übernimmt und die ohne störende Dilatationsfugen sowie selbsttragend tatsächlich einen massiven Körper darstellt. Diesem konstruktiven Kunstgriff und dieser konstruktiven Einfachheit liegt das Potenzial inne, die herkömmliche Massivität eines städtischen Fassadenbilds zu erhalten.TEC21, Fr., 2016.08.12

12. August 2016 Clementine Hegner-van Rooden