Editorial

Die Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt Empa wurde 1880 gegründet. Vorerst war die neue Institution im Keller des Polytechnikums in Zürich untergebracht und hauptsächlich damit beschäftigt, Qualitätsprüfungen von Bau- und Konstruktionsmaterialien für die Schweizerische Landesausstellung 1883 durchzuführen. Mit den Jahren entwickelte sie sich jedoch zu einer universellen Prüfanstalt im Bauwesen und Maschinenbau; 1962 bezog sie ein eigenes Areal in Dübendorf.

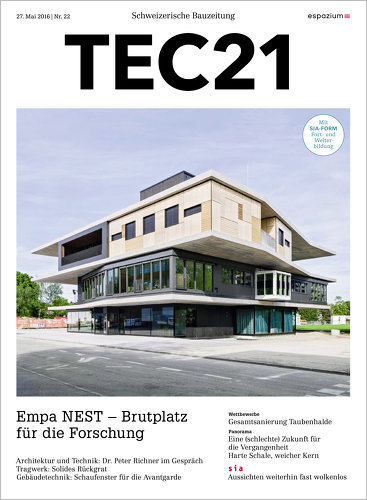

Der jüngste Neubau auf dem Empa-Areal heisst «Next Evolution in Sustainable Building Technologies» oder NEST. Er wurde am 23. Mai 2016 eingeweiht, doch fertig gebaut ist er eigentlich nie. Der Wandel ist Programm: Das NEST besteht aus Gemeinschaftsräumen, einem Kern und Deckenplatten, auf die man temporäre Module stellen kann; eine Fassade hat es nicht. Es funktioniert wie ein Regal im städtebaulichen Massstab oder, wie es der stellvertretende Empa-Direktor Dr. Peter Richner formuliert, wie ein «gestapeltes Quartier». Das NEST stellt gleichsam Baugrund und Gerüst zur Verfügung, Partner aus Forschung und Industrie bauen die Module. Das Ziel ist, neue Technologien und deren Wechselwirkungen unter realen Bedingungen zu testen, um sie rascher zur Marktreife zu bringen.

Zudem sollen die Interaktionen zwischen den Modulen und mit dem ganzen Empa-Areal dazu beitragen, neue Erkenntnisse zu gewinnen, die über das Einzelobjekt hinausweisen: etwa zu Stoff- und Energiekreisläufen auf Ebene der Stadt.

Aus heutiger Sicht ist das NEST ein Versprechen. Was darin heranwachsen wird, ist abzuwarten. Wir bleiben dran!

Judit Solt

Inhalt

AKTUELL

07 WETTBEWERBE

Ins Heute transformiert

12 PANORAMA

Eine (schlechte) Zukunft für die Vergangenheit | Harte Schale, weicher Kern | Auf zur mediterranen Moderne!

20 VITRINE

Neues aus der Baubranche | Weiterbildung

23 SIA

Entwurfsbegeisterung versus Verhandlungsgeschick? | Aussichten weiterhin fast wolkenlos | SIA-Form Fort- und Weiterbildung

28 VERANSTALTUNGEN

THEMA

30 EMPA NEST – Brutplatz für die Forschung

30 «MAN DARF SCHEITERN»

Judit Solt

Was geschieht im NEST und warum? Fragen an Dr. Peter Richner.

34 SOLIDES RÜCKGRAT

Joseph Schwartz, Neven Kostic

Das Traggerüst enthält eigens konstruierte Stahlpilze und präzise geführte Spannkabel.

38 SCHAUFENSTER FÜR DIE AVANTGARDE

Adrian Altenburger

Im NEST wird die Wechselwirkung verschiedener Systeme unter Realbedingungen getestet.

AUSKLANG

41 STELLENINSERATE

45 IMPRESSUM

46 UNVORHERGESEHENES

Solides Rückgrat

Für die einwandfreie Montage der auswechselbaren Forschungsmodule von aussen waren möglichst weit auskragende Decken gefordert. Die Ingenieure entwickelten ein Traggerüst mit eigens konstruierten Stahlpilzen und mit präziser Spannkabelführung – dies sogar im Holzdach.

Das Nutzungskonzept des Forschungsgebäudes NEST forderte Architekten und Tragwerksplaner gleichermassen heraus. Man war sich einig, dass das als grosses Regal konzipierte Gebäude an allen Fassadenflächen offen bleiben und keinerlei Tragelemente in den Fassadenebenen aufweisen sollte. Der Wunsch nach möglichst grossen Deckenflächen für die stockwerkhohen Forschungsmodule bedingte eine Tragstruktur mit entsprechenden Deckenauskragungen, die hohe Anforderungen an die konzeptionelle Entwicklung und die konstruktive Ausbildung des Stahlbetonbaus stellte.

Uneingeschränkte Nutzfläche

Die Planer entwarfen das Konzept in enger interdisziplinärer Zusammenarbeit und entwickelten es zur Optimierung der Nutzungsanforderungen konsequent weiter (Abb. S. 35 unten). Von Anfang an war klar, dass sich die Nutzung am besten mithilfe eines zentralen Kerns erfüllen lässt, der die Erschliessung, die technischen Installationsschächte sowie die wenigen dienenden Räume aufnimmt. Der sich aus dem kastenförmigen Untergeschoss entwickelnde doppelwandige Kern wirkt als Rückgrat der gesamten Struktur, spannt die auskragenden Deckenplatten ein und steift das Gebäude aus. Durch geschickte Anordnung der Wände im Untergeschoss konnten die sehr grossen Kernkräfte möglichst gleichmässig durch die Bodenplatte in den Baugrund eingeleitet werden, sodass das Gebäude flach fundiert werden konnte.

Anlässlich der intensiven Konzeptbesprechungen wurde nach Möglichkeiten gesucht, den Umfang und die Tiefe der Nutzflächen zu variieren und weiter zu vergrössern, was letztlich zum Abweichen von einer rein prismatischen Gebäudefigur führte. Durch die stockwerkweise verschränkte Anordnung der im Grundriss polygonal verlaufenden Deckenränder wurde es nämlich möglich, Nutzflächen zu generieren, die nicht mehr allein durch die effektiven statischen Auskragungen begrenzt sind. Infolge der auf auskragenden Wandscheibenelementen hängenden beziehungsweise aufgelegten Deckenbereiche konnte zum Teil auf streng übereinanderliegende Wände verzichtet werden; so wurden stockwerkweise alternierend Deckenbereiche entwickelt, deren nutzbare Auskragung grösser ist als die effektive statische Auskragung (Abb. oben).

Sonderanfertigung gegen Durchstanzen

Die sich daraus ergebenden tragwerkstechnischen Herausforderungen sind aus den Abbildungen S. 37 ersichtlich. Es sind einerseits die grossen Schubbeanspruchungen der Decken in den Bereichen der Wandenden und andererseits die Durchbiegungen an den Deckenrändern. Zur Vermeidung von Durchstanzversagen der Decken im Bereich der Wandenden war die Anordnung einer lokalen Schubverstärkung unerlässlich. Mit Bügelbewehrung allein konnte der Durchstanzwiderstand der 55 bis 60 cm starken Obergeschossdecken unter maximal 6.5 MN nicht gewährleistet werden. Es wurden spezielle in der Sichtbetonkonstruktion integrierte Stahlpilze entwickelt, die eigens für diesen Bau konstruiert wurden. Diese Durchstanzpilze wurden mit weiteren in den Beton integrierten Stahlelementen ergänzt, die die Funktion kräftiger Bewehrungen übernehmen. Einerseits sind dies die schweren Druckbewehrungen aus Vollrundstahl, die die erwähnten grossen Deckenlasten mittels Kopfbolzendübeln in die Wände einleiten.

Die auskragenden Wandelemente, an denen sowohl unten als auch oben konzentrierte Deckenlasten von rund 6.5 MN wirken, mussten zusätzlich mit Spannkabeln versehen werden, um die Zugkräfte aus der unteren Decke aufzunehmen. Andererseits wurden die unteren Stahlpilze zusammen mit den aufgehenden Rundstählen derart mit kräftigen Stahllaschen und Ankerplatten ergänzt, dass die geneigten Spannkabel mit dem integralen Stahlbauteil verbunden werden konnten, was einen sehr direkten und eleganten Kraftfluss in den extrem hoch beanspruchten Knotenbereichen ermöglicht, wie die Modellierung mit dem kontinuierlichen Spannungsfeld eindrücklich illustriert (Abb. S. 37 oben links). Vier weitere als Bügelbewehrung wirkende Spannkabel erhöhen den Schubwiderstand der Wandscheiben.

Verformungsarm dank Vorspannung

Die zweite grosse Herausforderung bestand in der Kontrolle der Verformungen der Decken infolge ihrer beträchtlichen Auskragungen von bis zu rund 10 m über die Eckdiagonalen gemessen.

Einerseits die grossen zu berücksichtigenden Nutzlasten von 10 bis 12 kN/m2 und andererseits die respektablen Eigenlasten liessen die Ausbildung der Decken mit ausschliesslich schlaffer Bewehrung als wenig zweckmässig erscheinen, sind doch insbesondere die Kriechverformungen problematisch, weil sie nicht eindeutig mittels einer Deckenüberhöhung kompensiert werden können. Daher wurden die Decken konsequent vorgespannt, wobei die 1900-kN-Flachkabel derart geführt wurden, dass die ständigen Lasten weitgehend durch die Umlenkkräfte der Vorspannung kompensiert werden und somit weder elastische noch Kriechverformungen unter ständigen Lasten auftreten.

Ein weiterer Vorteil der Vorspannung besteht darin, dass sie die Steifigkeit der Betonplatten beträchtlich erhöht und entsprechend die Verformungen im Gebrauchszustand unter den hohen Nutzlasten der Module reduziert. Dabei vergrössert sie auch den Durchstanzwiderstand der Decken infolge der geringeren Rotationen über den Stützen einerseits, und andererseits durch den Einfluss der geneigten und gekrümmten Kabel im Bereich der Stützen, die somit ihre Umlenkkräfte direkt ins Auflager einleiten können.

Nichtsdestotrotz wurden die kritischen Bereiche der Decken zusätzlich mit einer Bügelbewehrung versehen. Unter Berücksichtigung der beschriebenen Kriterien wurde die Geometrie der Kabel sowohl im Grundriss als auch im Schnitt sorgfältig planerisch entwickelt und minutiös auf der Baustelle umgesetzt.

Angewandte Forschung

Beim NEST handelt es sich um ein Forschungsgebäude. Deshalb war es naheliegend, der geplanten Holzüberdachung im Dachgeschoss mit innovativen und experimentellen Lösungsansätzen – unter anderem mit vorgespannten Brettschichtträger (vgl. «Vorgespannte BSH-Träger», S. 36) – zu begegnen.

Das Tragwerk des Forschungsgebäudes Empa NEST stellte sehr hohe Anforderungen an die Planenden und an die Ausführenden. Dank bewusster und engagierter interdisziplinärer Zusammenarbeit ab der ersten Konzeptphase, dem sehr starken Vertrauensverhältnis sowohl der Planenden untereinander als auch mit der Bauherrschaft sowie dem grossen Einsatz und dem respektvollen Umgang aller Beteiligten in der Ausführungsphase konnten die technischen und baulichen Herausforderungen souverän gemeistert werden.TEC21, Fr., 2016.05.27

27. Mai 2016 Joseph Schwartz, Neven Kostic