Editorial

Der Raum zwischen den Siedlungen rückt vermehrt in den Fokus der Planung: Verdichtung ist das Gebot der Stunde, in den Siedlungen wird der Freiraum rar. Das Studio Basel der ETH Zürich hat im vergangenen Jahr mit seiner Publikation «Achtung, die Landschaft» geholfen, das Thema auf die Agenda zu bringen, den Blick zu schärfen und alternative Strategien zu entwickeln. Die Autoren regen an, den gebauten Raum vom «nicht-gebauten Territorium» aus zu denken.

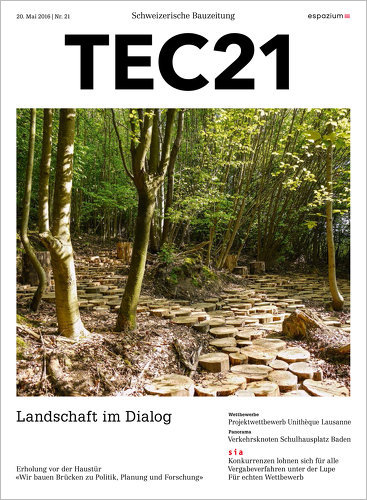

Doch wie sieht der Umgang mit der Landschaft aus? Welches Potenzial liegt in ihr? Wir zeigen exemplarische Projekte, in denen die stadtnahe Natur als Erholungsraum genutzt wird. Erstaunlich ist, dass der Eingriff oft überraschend klein ist. Viel wichtiger scheint, das Bewusstsein für den unbebauten Raum zu wecken.

Hingegen ist der Aufwand für die Koordination zwischen den verschiedenen Partnern gross. Denn der politische Raum ist nicht kongruent mit dem sogenannten Funktionalraum: Die Ansprüche an die Landschaft fallen hoheitlich oft zwischen Stuhl und Bank – sprich zwischen Gemeinde, Region und Kanton.

In dieser Situation springen öffentlich getragene Organisationen ein, um im Diskurs zwischen Politik und Planung nach Lösungen zu suchen. Eine dieser Organisationen ist die Regionalplanung Zürich und Umgebung (RZU): Das Gespräch mit ihrem Direktor Angelus Eisinger wirft ein Streiflicht auf den Metropolitanraum von Zürich und verweist dabei auch auf überraschende Ansätze aus anderen europäischen Städten.

Susanne Frank, Marko Sauer

Inhalt

AKTUELL

07 WETTBEWERBE

Die Bürde der eigenen Geschichte

10 PANORAMA

Ausgedient

12 VITRINE

Mailand im Designfieber | Frisches für Küche und Bad

16 SIA

Konkurrenzen lohnen sich für alle | Vergabeverfahren unter der Lupe | Für echten Wettbewerb | Konzepte sind am Bau zu prüfen | Honorarberechnung leicht gemacht

20 VERANSTALTUNGEN

THEMA

22 LANDSCHAFT IM DIALOG

22 ERHOLUNG VOR DER HAUSTÜR

Claudia Moll

In nächster Nähe zu Siedlungen liegen oft interessante Nischen. Deren Potenzial wird jedoch häufig nicht erkannt. Verschiedene Projekte wollen diese attraktiven Freiräume erschliessen und auf sie aufmerksam machen.

27 «WIR BAUEN BRÜCKEN ZU POLITIK, PLANUNG UND FORSCHUNG»

Susanne Frank, Marko Sauer

Im Funktionalraum zeigt sich eine hoheitspolitische Lücke zwischen Gemeinde, Region und Kanton. In diesem Raum wirkt die Regionalplanung Zürich und Umgebung. Wie, beschreibt Direktor Angelus Eisinger im Gespräch.

AUSKLANG

32 STELLENINSERATE

37 IMPRESSUM

38 UNVORHERGESEHENES

«Wir bauen Brücken zu Politik, Planung und Forschung»

Die Stadt der Gegenwart hält sich nicht an politische Grenzen. Sie entwickelt sich als Funktionalraum. An der Schnittstelle zwischen Gemeinden, Regionen und Kanton unterstützt die Regionalplanung Zürich und Umgebung ihre Mitglieder bei der Entwicklung dieser Räume. Deren Direktor Angelus Eisinger zieht nach drei Jahren eine erste Bilanz.

TEC21: Herr Eisinger, was ist die originäre Aufgabe der Regionalplanung Zürich und Umgebung (RZU)?

Angelus Eisinger: Die RZU ist als Planungsdachverband im Kernraum der Metropolitanregion Zürich tätig. Sie hat aber als privatrechtlicher Verein keine hoheitlichen Kompetenzen wie etwa das Amt für Städtebau der Stadt Zürich oder das kantonale Amt für Raumentwicklung. Das macht die Einrichtung so besonders und schafft der Planung ungewöhnliche Optionen auf dem Weg zu einer zukunftsfähigen Entwicklung des Funktionalraums.

TEC21: Wie sehen diese Optionen aus? Was macht die RZU anders als andere Organisationen?

Angelus Eisinger: Im Grunde verstehen wir uns als «empathische Beobachter» der räumlichen Entwicklung. Als Institution, die permanent präsent ist und mitdenkt, die aber nicht direkt ins Geschehen involviert ist. Daraus ergibt sich eine grosse Freiheit in der Betrachtungsweise. Diese Freiheitsgrade wollen wir zugunsten der Regionen und Gemeinden im RZU-Gebiet nutzen. Wir verstehen uns dabei als Plattform und Netzwerk, das die doppelte Rolle eines alltagsnahen Thinktanks und eines vielfältigen Vermittlers zwischen Politik, Planungspraxis und Forschung einnimmt.

TEC21: Das hört sich nach einer komplexen Aufgabe an. Wie bringen Sie das Wissen auf den Boden?

Angelus Eisinger: Die Ergebnisse aus unseren Prozessen sollen so aufbereitet werden, dass sie von den Regionen und Gemeinden in der Praxis umgesetzt werden können. Unsere Arbeitsweise lässt sich als Zyklus beschreiben. Dieser setzt bei den Fragestellungen und Herausforderungen der konkreten Praxis an und endet wieder dort. Dazwischen wechselt aber die Bearbeitung dieser Aufgabenstellungen auf die abstraktere Ebene der Expertenkompetenz und der Recherche, um den konkreten Fragestellungen und Orten in unserem Gebiet angemessener begegnen zu können.

TEC21: Sie haben eine Stelle als Professor an der HafenCity Universität in Hamburg verlassen, um Direktor der RZU zu werden. Weshalb sind Sie gewechselt?

Angelus Eisinger: Es war ganz wesentlich eine inhaltliche Motivation, die mich zum Wechsel bewogen hat. Über die letzten Jahre haben mich immer mehr Fragen der Funktionalräume beschäftigt, die in den letzten 50 bis 60 Jahren entstanden sind. Für eine nachhaltige Weiterentwicklung dieser urbanisierten Landschaften zwischen Dorf, Agglomeration und Stadt reichen die gängigen Planungsansätze und tradierten Leitvorstellungen wie Urbanität nicht aus. Unter den Vorzeichen der Innenentwicklung, der Verdichtung und der Entwicklung im Bestand hat sich das Vakuum bezüglich geeigneter Ansätze noch einmal akzentuiert.

TEC21: Mit welchen Methoden muss man solche Probleme angehen?

Angelus Eisinger: Es braucht Ansätze und Vorgehensweisen, die gezielt unterschiedliche Kompetenzen und Methoden verbinden. Solche Fragen aus einer strategischen, aber immer praxisnahen und praxisbezogenen Perspektive heraus zu bearbeiten reizt mich. Als Institution im Dreieck zwischen Planung, Politik und Forschung ist die RZU einmalig. Die Übernahme der Leitung der RZU sah ich deshalb als aussergewöhnliche Gelegenheit. Dabei erachtete ich es als gute Startbedingung für meine neue Tätigkeit, dass ich mit dem Grossraum Zürich inhaltlich, institutionell und bezüglich wichtiger Stakeholder schon sehr vertraut war.

TEC21: Sie sind seit drei Jahren RZU-Direktor. Was haben Sie seither verändert?

Angelus Eisinger: Wir haben in dieser Zeit die Ausrichtung und die Arbeitsweisen der Geschäftsstelle justiert, neue Angebote entwickelt und eine ganze Palette von aktuell drängenden Themen in Angriff genommen, so unter anderem zur Zukunft der Ortszentren, zur Kulturlandschaft, zur Weiterentwicklung der Testplanung oder einer gesamträumlichen Betrachtung der Wohnungsfrage.

TEC21: Themen mit einer beachtlichen Flughöhe.

Angelus Eisinger: Das ist richtig. Gleichzeitig sind dies alles Themen, die der Praxis unter den Finger brennen. Im Tagesgeschäft ist oft die Zeit nicht vorhanden, diesen Fragen in der angemessenen Tiefe nachzugehen. An diesem Punkt setzen wir mit unseren Arbeiten an. Charakteristisch für unsere Arbeitsweise ist, dass wir die Inhalte gemeinsam mit den Verantwortlichen in Politik und Behörden entwickeln und vermitteln. Wir möchten so das reiche Erfahrungs- und Prozesswissen der Praktiker in Planung, Politik und Behörden aktivieren. Deshalb wollen wir auch die Erkenntnisse unserer Reflexionsprozesse Schritt für Schritt im Sinn des oben angesprochenen Zyklus wieder in die Praxis zurückführen. Mit dieser gezielten Vernetzung von Praxis, Politik und Wissenschaft arbeiten wir an einer eigentlichen Lücke in der Planung.

TEC21: Woher stammt diese Lücke?

Angelus Eisinger: Bislang existieren in Verwaltung, Planung und Hochschulen jeweils parallele Wissenskulturen mit meist nur punktuellen und wenig systematischen Begegnungen zwischen diesen Kompetenz- und Erfahrungsbeständen.

TEC21: Und was tun Sie dagegen?

Angelus Eisinger: Kurz gesagt: Wir möchten Brücken schlagen, indem wir Austausch- und Denkräume schaffen, um Politik und Planung fokussiert und themenorientiert zu vernetzen und mit externen Experten und Expertinnen und der Forschung zu verbinden.

TEC21: Sie füllen sozusagen die Lücke aus, die sich in der hoheitlichen Arbeitsteilung zwischen Gemeinden, Regionen und Kanton ergibt?

Angelus Eisinger: Genau. Wir betrachten die räumlichen funktionalen Zusammenhänge aus einer anderen, etwas unabhängigeren Warte, die aber mit dem Hoheitlichen vertraut ist. Als Planungsdachverband haben wir die funktional zusammenhängenden Räume in all ihren Facetten im Blick. Damit rücken diese aus meiner Sicht interessantesten, aber auch herausforderungsreichsten Räume in den Fokus.

TEC21: Und wie agiert die RZU in diesem Funktionalraum?

Angelus Eisinger: Wir bringen einmal das Wissen zwischen den Partnern zusammen und ergänzen es gezielt. Wir suchen weiter einen Rahmen, um die einzelnen, sehr heterogenen Teilräume in Stadt, Land oder Region ihrem Charakter entsprechend weiterzuentwickeln. Die Reinformen von Landschaft, Dorf und Stadt gibt es in unserem Raum nicht mehr.

An ihre Stelle sind unzählige neue, wenn Sie so wollen, hybride Verbindungen getreten. Auf diese müssen wir uns einlassen. Infrastrukturprojekte wie die S-Bahn, die Limmattalbahn oder landschaftliche Projekte wie der Agglo-Park oder der «fil bleu» im Glatttal haben hier wichtige Zeichen gesetzt.

TEC21: Wie finden Sie Ihre Themen? Kommen die Mitglieder auf Sie zu, oder suchen Sie autonom nach interessanten Fragestellungen?

Angelus Eisinger: Wir handeln vergleichbar zu einem Seismografen oder einem Radar. Da geht es primär darum, aufmerksam zu beobachten, zuzuhören, die Alltagsarbeit der Gemeinden und Regionen und ihre Herausforderungen kennenzulernen. Es geht aber auch darum, die fachlichen und wissenschaftlichen Debatten zu verfolgen. Aus diesen Quellen ergeben sich die Themen und Aufgaben, denen wir nachgehen.

Die RZU bietet den Vorzug, dass wir kontinuierlich im gleichen Raum in unseren Netzwerken und zusammen mit den Akteuren vor Ort arbeiten können. Das schafft Nähe, Vertrautheit und Kontinuität, wie sie zum Beispiel der Hochschulforschung nicht möglich sind.

TEC21: Wie kann man das verstehen? Können Sie das an einem Beispiel erklären?

Angelus Eisinger: Die Studie «Räume zur Alltagserholung» zeigt das sehr gut. Wir haben uns damit ein Thema vorgenommen, das entscheidend zur Lebensqualität in und um Zürich beitragen kann. Massnahmen, die die Erholungsqualität in siedlungsnahen Räumen steigern, bedürfen häufig eines vergleichsweise bescheidenen Mitteleinsatzes. Allein: Diese Option ist noch viel zu wenig bekannt, und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Begeisterung dafür zu wecken.

TEC21: Steht das Thema bisher noch nicht auf der Agenda der Verwaltung? Und wie wollen Sie diese Begeisterung anfachen?

Angelus Eisinger: Das Projekt illustriert unsere Arbeitsweise sehr gut: Wir stossen gemeinsam mit unseren Mitgliedern auf interessante Phänomene, analysieren sie und überlegen, welches Potenzial zur Bereicherung der Planungspraxis besteht. Dann ziehen wir externe Experten bei, in diesem Fall Landschaftsarchitekten, die das Thema in engem Austausch mit uns weiterentwickeln. Den letzten Schritt macht dann die praxisnahe Aufbereitung durch entsprechende Dokumentationen, aber auch durch Workshops oder thematische «Expeditionen» wie auch öffentliche Veranstaltungen.

TEC21: Welche weiteren Dienstleistungen bietet die RZU denn konkret für die Gemeinden und Regionen an?

Angelus Eisinger: Neben Weiterbildungsangeboten oder Unterstützung bei aktuell anstehenden Themen, den Plattformen des Austauschs und den Projekten gibt es seit vergangenem Sommer ein Beratungsangebot, das unsere Regionen und Gemeinden bei strategischen Fragen zielgerichtet unterstützen soll. Dabei stehen die Vorphasen von Planungsvorhaben im Zentrum.

TEC21: Welche Ziele verfolgen Sie damit?

Angelus Eisinger: Wir möchten unsere Mitglieder dabei unterstützen, dass sie die Aufgaben, die sich für sie konkret vor Ort stellen, in der gebotenen Breite und Tiefe bearbeiten können. Der Einstieg geschieht über einen Augenschein, über den Austausch mit den Verantwortlichen einer Gemeinde oder einer Region und über das Studium von Unterlagen. Auf diesen Grundlagen entwickeln wir dann unsere Vorschläge, spiegeln sie zurück, entwickeln sie auf Basis der Rückmeldungen weiter.

TEC21: Das deckt sich doch weitgehend mit dem üblichen Vorgehen einer Gemeinde.

Angelus Eisinger: Das mag auf den ersten Blick banal erscheinen. Entscheidend ist aber der Fokus unserer Beratungstätigkeit: Die Erfahrung zeigt nämlich, dass den Planenden und politisch Verantwortlichen bei der Formulierung und Plausibilisierung der Fragestellung oft das Gegenüber fehlt, um die Aufgabe richtig eingrenzen zu können. Für solche Formen von gemeinsamer Reflexion gibt es keinen Markt. Wir beraten gänzlich ohne Eigeninteresse. Wenn die Frage plausibel und präzisiert ist, ziehen wir uns wieder zurück und überlassen das Feld den gängigen Akteuren der Planung.

TEC21: Die grenzüberschreitende Planung stellt eine grosse Herausforderung dar. Wie gehen Sie damit um?

Angelus Eisinger: Tatsächlich halte ich die grenzüberschreitende Planung für eine Schlüsselaufgabe, die bislang ganz allgemein zu wenig behandelt wird. Dementsprechend nehmen wir uns dieser Dimension in verschiedenen Projekten an. Bei unserem Beratungsangebot geben wir den Gemeinden und Regionen die Möglichkeit, gemeinsam Planungsfragen auch über deren Grenzen hinweg anzugehen. Dabei zeigt sich ein grundlegender Aspekt der Planung heute: Sie kann nicht mehr in einer ausschliesslich hierarchischen Struktur politischer Zusammenhänge gelingen, sondern sie verlangt nach dem Austausch mit allen relevanten Akteuren.

TEC21: Dazu fehlen uns heute aber noch entsprechende Werkzeuge, die den Dialog zwischen den hoheitlichen Ebenen ermöglichen würden.

Angelus Eisinger: Das sehe ich auch so. Wir brauchen neue Arbeits- und Austauschformen zwischen den planenden Disziplinen, der Politik und den Behörden, aber auch neue Formen des Einbezugs der übrigen Stakeholder. Diese Modi muss die Planung erst noch erlernen.

TEC21: Hat sich der Rahmen der Planung verändert?

Angelus Eisinger: Ich bin davon überzeugt, dass die nachhaltige Transformation des Funktionalraums und seiner urbanen, suburbanen und ländlichen Teilräume nicht primär mit Macht zu tun hat, sondern vor allem aus Dialog resultiert. Der Grund dafür ist einfach: Bisher konnte sich Planung darauf verlassen, dass sie die Flächen, um die es geht, kontrollieren kann. Genau diese Voraussetzung ist aber im Zeitalter der Innenentwicklung nicht mehr durchwegs gegeben. So bestehen in und um Zürich praktisch keine Möglichkeiten der Aussenentwicklung auf der «grünen Wiese» mehr, die Kapazitäten der Bauzonen sind zu 90 bis 95 % ausgeschöpft.

TEC21: Gibt es Modelle, die Hinweise darauf liefern könnten, wie solche Aufgaben anzugehen sind?

Angelus Eisinger: Ich möchte an dieser Stelle zwei Projekte hervorheben, bei denen wir vielversprechende Planungsansätze bzw. Realisierungen unter die Lupe genommen haben. Zum einen haben wir das Instrument der Testplanungen untersucht und uns ausgehend von einer kritischen Bestandsaufnahme nach weiteren Methoden und Konzepten umgeschaut, um den anstehenden Herausforderungen in den Gemeinden und Regionen planerisch gerecht werden zu können. Wir sind dabei, diese Palette auszuwerten und für die Praxis aufzubereiten. Andererseits haben wir über eine europaweite Umfrage interessante Realisierungen in der Stadt- und Raumentwicklung erfragt. Die Hinweise dazu kamen aus so unterschiedlichen Bereichen wie der Landschaftsentwicklung, der Verkehrspolitik, der sozial sensiblen Transformation im Bestand oder neuen Formen der Kooperation.

TEC21: Was kann man daraus für die weitere Entwicklung des Zürcher Grossraums lernen?

Angelus Eisinger: Zunächst ist es wichtig, über den Tellerrand hinaus zu schauen und das Gewohnte und Vertraute kritisch zu beleuchten. Es gibt europaweit viele Beispiele für unterschiedliche Herangehensweisen. So ist in Kopenhagen die Beteiligung der Bewohnerinnen und Bewohnern seit Langem ein selbstverständlicher und elementarer Bestandteil jeglicher Planung. Im Sinn einer möglichst frühen und intensiven Auseinandersetzung werden sie als spezifische Experten des urbanen Alltags verstanden und in die Strategie- und Konzeptentwicklung miteinbezogen.

TEC21: Partizipation wird auch in der Schweiz zunehmend erprobt. Gibt es noch überraschendere Ansätze?

Angelus Eisinger: Es gibt Projekte, die Dinge vereinen, die im Zürcher Kontext als absolute Widersprüche erscheinen. Zum Beispiel betreibt in Antwerpen die Stadt Quartiersentwicklung, indem sie die Eigentumsverhältnisse verändert. Sie hat eine Entwicklungsgesellschaft unter dem Namen AG Vespa gegründet. Diese saniert prekäre Quartiere über Neu- und Umbauprojekte und zeitgemässe Architektur. Die AG Vespa verkauft die Objekte dann zu Konditionen wie vor der Planung, allerdings mit Auflagen, die der Spekulation entgegenwirken und das Leben im Quartier stärken. Unsere Beispielsammlung umfasst mittlerweile weit über 300 Einträge. Ein wegweisendes Beispiel wie das Antwerpener lädt uns dazu ein, nach den Bedingungen und Voraussetzungen seiner Entstehung zu fragen und zu überlegen, wie ein Transfer solcher Qualitäten in unsere Planungspraxis gelingen kann.

TEC21: Wie wird sich die RZU in Zukunft entwickeln? Haben Sie noch weitere Ziele, die Sie erreichen möchten?

Angelus Eisinger: Wir haben ja im Grunde gerade erst begonnen. Ich sehe zwei unserer prägenden Schwerpunkte auch zukünftig darin, unabhängig und uneigennützig zu unterstützen und zu beraten bzw. die vorhandenen Kompetenzen und Erfahrung im Raum produktiv zu vernetzen. Die RZU muss dazu ihre Funktion als Vermittlerin und Drehscheibe weiter ausbauen und stärken. Ihr Fokus wird die Planungspraxis im Funktionalraum bleiben. Damit will sie für ihre Mitglieder mitten in den Baustellen und konkreten Laboren der Stadt der Gegenwart tätig sein, fokussiert und mit einer weiten Perspektive. Hierin sieht die RZU als Verband und als Geschäftsstelle ihren Schlüsselbeitrag zu einer nachhaltigen Weiterentwicklung des RZU-Gebiets.TEC21, Fr., 2016.05.20

20. Mai 2016 Susanne Frank, Marko Sauer