Editorial

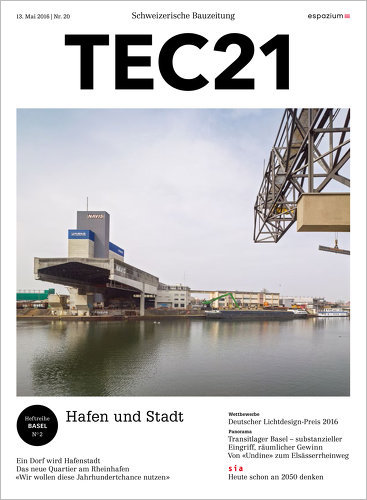

Treffpunkt Tramhaltestelle Kleinhüningeranlage. Wir befinden uns an einer vielbefahrenen Strasse, gesäumt von einer Wohnbebauung aus der Mitte des letzten Jahrhunderts, die hohen Silo- und Lagerhausbauten der grössten Firma im Rheinhafen Basel-Kleinhüningen in Sichtweite. Richtung Norden sind es nur wenige Meter bis zur Hiltalingerbrücke, die Fussgänger, Velo- und Autofahrer nach Weil-Friedlingen führt; seit Ende 2014 fährt auch die Tramlinie 8 dorthin.

Von der Haltestelle machen wir uns auf, um das Hafenquartier Kleinhüningen zu entdecken, und treffen auf den Gelpke-Brunnen, das Bernoulli-Silo, die Revierzentrale. Wir lassen uns von der Stimmung am Hafenbecken I verzaubern und beobachten das Be- und Entladen der Schiffe. Nur wenige Schritte entfernt wartet ein historischer Dorfkern mit einer sehenswerten kleinen Kirche auf uns. Der Ort hat keinen musealen Charakter, und trotzdem – oder eben deshalb – spürt man hier den eigenen Charme des Quartiers.

Bei unserem Rundgang durch Kleinhüningen, entlang der Westquaiinsel und des Klybeckquais, wird uns aber auch bewusst, dass sich das Gebiet im Basler Norden im Umbruch befindet. Welche Stadt wird hier künftig entstehen? Über den Prozess dieser Entwicklung berichten wir aus unseren Gesprächen mit Vertretern des Kantons Basel-Stadt und der Schweizerischen Rheinhäfen. Der Fotoessay von Michael Heinrich (ab S. 34) veranschaulicht eindrücklich die besondere Atmosphäre im Hafenquartier – ein vielfältiges und kontrastreiches Basel jenseits jeglicher Postkartenromantik.

Susanne Frank, Daniela Dietsche

Inhalt

AKTUELL

07 WETTBEWERBE

Das rechte Licht

14 PANORAMA

Substanzieller Eingriff, räumlicher Gewinn | Von «Undine» zum Elsässerrheinweg

20 VITRINE

Intelligentes Licht | Schöner Schein | Aktuelles aus der Baubranche

27 SIA

Heute schon an 2050 denken | GEOSummit 2016

33 VERANSTALTUNGEN

THEMA

34 HAFEN UND STADT

34 EIN DORF WIRD HAFENSTADT

Klaus Spechtenhauser

Seiner bewegten Geschichte verdankt das Quartier Kleinhüningen am Basler Rheinhafen eine ganz eigene Identität.

40 DAS NEUE QUARTIER AM RHEINHAFEN

Daniela Dietsche, Susanne Frank

Welche Chancen bietet der geplante Hafenumbau für die Stadtentwicklung?

44 «WIR WOLLEN DIESE JAHRHUNDERTCHANCE NUTZEN»

Daniela Dietsche, Susanne Frank

Kantonsbaumeister Beat Aeberhard erläutert die nächsten Schritte in der Stadtentwicklung am Rheinhafen und seine Vorstellung für das neue Quartier.

AUSKLANG

47 STELLENINSERATE

53 IMPRESSUM

55 UNVORHERGESEHENES

Das neue Quartier am Rheinhafen

Die Quartiere Kleinhüningen und Klybeck im Basler Norden sind im Umbruch. Der Druck ist enorm: Die Logistiker im Hafen brauchen Platz für den Güterumschlag, die Stadt benötigt Raum zum Wohnen und Arbeiten. Welche Chancen bietet der geplante Hafenausbau für die Stadtentwicklung?

Nur wenige Schritte trennen den historischen Kern des ehemaligen Fischerdorfs Kleinhüningen (vgl. «Ein Dorf wird Hafenstadt», S. 35) von den Hafen- und Industrieanlagen. In nur ein oder zwei Jahrzehnten wird die Stadt am Rhein hier ganz anders aussehen: Der geplante Ausbau der Hafeninfrastruktur führt dazu, dass sich die Gebiete in Hafennähe, auf der Westquaiinsel und entlang der Rheinufer markant verändern werden. Doch diese Entwicklung bleibt nicht auf die Quartiere Kleinhüningen und Klybeck begrenzt, vielmehr wird sich die Transformation dieses ca. 50 ha grossen Areals auf die gesamte Region im 3Land auswirken.

Der Hafen hat in seiner jetzigen Grösse die Grenzen seiner Kapazität erreicht, da der Güterverkehr weltweit stark anwächst und auch weiterhin zunehmen wird. Neben dem Umschlag von trockenen und flüssigen Massengütern wie Getreide und Heizöl spielt auch der Containerverkehr eine wichtige Rolle. 2015 wurden in den Schweizerischen Rheinhäfen[1] 124 267 Container umgeschlagen (Schweizerische Rheinhäfen, Jahresbericht 2015). Es ist davon auszugehen, dass sich der Containerverkehr in der Binnenschifffahrt bis 2030 verdoppeln oder gar verdreifachen wird. Der Neubau eines dritten Hafenbeckens mit Verlagerung der Hafeninfrastrukturen ist daher unumgänglich – und gleichzeitig auch eine grosse Chance für den Kanton Basel-Stadt.

Motoren der Stadtentwicklung

In unmittelbarer Nachbarschaft zum Hafen wurde im Mai 2008 die vierspurige Nordtangente eröffnet. Die rund 3 km lange Stadtautobahn verbindet die schweizerische mit der französischen und der deutschen Autobahn und verläuft zu 87 % unterirdisch. Für Basel, das an seine räumlichen Grenzen stösst, eine gute Gelegenheit, die Wohnlagen im Norden aufzuwerten; auf der Grossbaslerseite war das Quartier St. Johann zu stärken und über die Voltastrasse hinaus zu entwickeln. Die Voltastrasse hatte mit ihren rund 40 000 Fahrzeugen pro Tag eine unglaubliche Trennwirkung, fast im Sinn einer vorgezogenen Landesgrenze. Die Nordtangente brachte eine spürbare Verkehrsentlastung und war Auslöser für Investitionen in den Wohnungsbau und den öffentlichen Raum in Kleinbasel und St. Johann.

Im Zusammenspiel mit privaten Akteuren und der Quartierbevölkerung konnte die Stadt Basel eine Vielzahl von kleinen und grossen Massnahmen umsetzen: «Mit der Stadtreparatur ProVolta, insbesondere dem Boulevard Volta und den begleitenden Neubauten und Stadtplätzen auf dem Nordtangententunnel, konnten wir neue, hochwertige Stadträume schaffen und die Lebensqualität in das äussere St. Johann zurückbringen», erläutert Thomas Waltert, der für die Gesamtprojektkoordination Basel Nord seitens des Kantons Basel-Stadt zuständig ist. Die städtebaulichen Massnahmen im Rahmen des Nordtangentenbaus versteht er als Initialzündung für weitergehende Transformationen der nördlichen Wohn- und Industrieareale. «Die direkt nachfolgenden Investitionen der Stiftung Habitat in das Geviert an der Lothringerstrasse (u. a. Musikerwohnhaus, vgl. TEC21 1–2/2016) und die Planung VoltaNord bestätigen, dass der Funken übergesprungen ist», so Waltert.

Zudem verbessert die Nordtangente die Anbindung an den Flughafen, was für die Pharmaindustrie mit ihrem internationalen Publikum interessant ist. Gleichzeitig trug der Wandel mit dem Novartis Campus vom Industrie- zum Forschungsstandort dazu bei, dass die Produktion ausgelagert wurde. Der Hafen St. Johann war nun kein idealer Nachbar mehr, dennoch wurde der Standort in Basels Norden nicht aufgegeben. Mit der Verlagerung dieses Hafens wurden der Kanton Basel-Stadt sowie die Schweizerischen Rheinhäfen beauftragt, eine abgestimmte Hafen- und Stadtentwicklung zu erarbeiten. Parallel dazu begann eine Standortbestimmung der Schweizerischen Rheinhäfen.

Rheinschifffahrt mit dem Ausbau des Hafens stärken

Es stand die Frage im Raum, ob denn zusätzliche Kapazitäten für Containerterminals überhaupt benötigt werden. Eine vom Bundesamt für Verkehr (BAV) initiierte Mediation, an der Vertreter der ganzen Logistikbranche beteiligt waren, schloss mit einer Wachstumsprognose, die von der Branche 2014 einstimmig als realistisch verabschiedet wurde. Auf dieser Vorgabe basiert die aktuelle Planung des trimodalen Terminals, erinnert sich Sabine Villabruna, Bereichsleiterin der Schweizerischen Rheinhäfen, Areale und Hafenbahn. Die Terminallogistik wird damit zum Thema der Raumplanung. Es braucht sowohl den Hafen, um die Versorgung der Schweiz, inbesondere des Mittellands sicherzustellen, als auch den optimalen Umschlagstandort für Schiff und Bahn in Kleinhüningen.

Geplant sind ein Ausbau und die teilweise Verlagerung der Hafenanlagen auf das Gebiet des ehemaligen badischen Rangierbahnhofs; hier soll ein drittes Hafenbecken realisiert werden, es wird ein trimodales Containerterminal (Schiff-Schiene-Strasse) entstehen. Das Hafenbecken III eignet sich einzig für das Gütersegment Containerumschlag. Die Hafenbecken I und II sind in ihrer Nutzung nicht beschränkt, sie bleiben weiter für die Schifffahrt in Betrieb. Die Umnutzung des ehemaligen Gleisfelds stellt die Planer vor einige Herausforderungen, da hier zwei nationale Interessen aufeinandertreffen: auf der einen Seite die Bedeutung des Hafens als Verkehrsdrehscheibe der Stadt und des gesamtschweizerischen Güterverkehrs, auf der anderen Seite die Belange des Naturschutzes, denn viele schützenswerte Tier- und Pflanzenarten haben sich im Lauf der Jahre auf dem Gebiet niedergelassen (vgl. TEC21 48/2012). Wie und wo entsprechende Ausgleichsflächen zur Verfügung stehen, wird derzeit ausgearbeitet.

Die Projektarbeiten für die erste Realisierungsphase des Containerterminals sind so weit fortgeschritten, dass ein konsolidiertes Betriebskonzept und eine Kostenplanung vorliegen. Darin geht es um das Strasse-Schiene-Terminal (bimodaler Betrieb) auf dem Gelände des ehemaligen Rangierbahnhofs in Basel-Nord. Die Gateway Basel Nord AG[2] hat deshalb im November 2015 das Fördergesuch für die Finanzierung der Terminalinfrastruktur beim BAV eingereicht. Das Subventionsgesuch für die Finanzierung des Hafenbeckens III soll in der ersten Hälfte 2016 von den Schweizerischen Rheinhäfen eingereicht werden; ist diese gesichert, folgt das Plangenehmigungsgesuch.

Ein inhaltliches Leitbild entwickeln

Die Optimierung der Hafeninfrastruktur sichert und stärkt den Hafenstandort Kleinhüningen, der nicht nur für die Stadt, sondern für die gesamte Schweiz eine grosse Bedeutung hat. Mit diesen Perspektiven und Investitionen eröffnet sich für den Kanton Basel-Stadt aber auch die grosse Chance, am Rhein ein neues Stadtquartier zu entwickeln und die bestehenden Quartiere, besonders Klybeck, besser an den Fluss anzubinden. Mit Ablauf der Baurechte per Ende 2029 sollen die Hafenaktivitäten auf der Westquaiinsel aufgegeben werden, es besteht erstmals die Möglichkeit, den Hafenbahnhof zu verlagern. Somit werden grosse Flächen am Klybeckquai weitgehend uneingeschränkt für neue Nutzungen frei. An die Rheininsel angrenzend werden weiterhin emissionsträchtige Umschlagaktivitäten im Hafenbecken I stattfinden, die Nutzung auf der Westquaiinsel wird darauf abgestimmt. Die Rahmenbedingungen sind zum heutigen Zeitpunkt aber weder für

die Hafen- noch für die Stadtentwicklung gesichert.

Da die Hafen- und Stadtentwicklung Kleinhüningen-Klybeck sowohl im Kontext der Stadt als auch der trinationalen Agglomeration zu sehen ist, hat Basel im September 2012 mit Weil am Rhein (D) und Huningue (F) eine Planungsvereinbarung unterzeichnet. Auf Basis der Entwicklungsvision 3Land soll sich der Stadtraum entlang des Rheins rund um das Dreiländereck zwischen Dreirosen- und Palmrainbrücke zu einer urbanen Teilstadt innerhalb der trinationalen Agglomeration entwickeln. Die lokalen Planungen sollen aufgrund eines trinationalen Raumkonzepts koordiniert werden. Der Stadtteilrichtplan Kleinhüningen-Klybeck, der zur Bearbeitung ansteht, ist in diesem Zusammenhang das lokale Planungsinstrument in Basel.[3]

Mit der voranschreitenden Planung der Hafeninfrastruktur zeichnet sich nun eine neue Etappe ab: Mit dem Grossratsbeschluss im Mai 2014 wurden die Mittel zur Verfügung gestellt, um die Vorarbeiten zu einem Entwicklungsplan, d. h. einem Stadtteilrichtplan für Kleinhüningen-Klybeck, zu beginnen. Eine wesentliche Aufgabe wird nun sein, ein inhaltliches Leitbild für das neue Stadtquartier zu entwickeln (vgl. Interview mit Kantonsbaumeister Beat Aeberhard « ‹Wir wollen diese Jahrhundertchance nutzen› », unten). Aus diesem Grund hat die Stadt Basel im Februar dieses Jahres eine Ausschreibung lanciert, um ein Planerteam zu beauftragen, das die Grundlagen einer «Programmation» für die Stadtentwicklung auf den rheinnahen Hafenarealen erarbeiten soll. Seit Kurzem steht fest, welches Team für diese nächste Planungsphase beauftragt werden wird. Die Stadt Basel wird in der nächsten Zeit bekannt geben, wer den Zuschlag bekommen hat. Die Ergebnisse der Bearbeitung werden zu Beginn des nächsten Jahres erwartet.

Anmerkungen:

[01] Die Schweizerischen Rheinhäfen sind eine öffentlich-rechtliche Anstalt im Eigentum der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft, die 2008 gegründet wurde. Zuvor agierten die Rheinhäfen eigenständig und in Konkurrenz zueinander. Heute beschäftigt der «Port of Switzerland», wie sich die Schweizerischen Rheinhäfen im internationalen Kontext nennen, rund 40 Mitarbeiter. Sie sind als öffentlicher Infrastrukturbetreiber dafür verantwortlich, die Güterschifffahrt zu fördern und einen Beitrag zur Verlagerungspolitik des Bundes zu leisten. www.portof.ch

[02] Die drei Schweizer Logistik- und Transportunternehmen Contargo, SBB Cargo und Hupac haben im Juni 2015 die Gateway Basel Nord gegründet. Die Gesellschaft mit Sitz in Basel plant und realisiert das Umschlagterminal Strasse-Schiene-Wasser für den Import-Export-Verkehr in Basel Nord. http://blog.sbbcargo.com/19331/gateway-basel-nord-ag-reicht-foerdergesuch-fuer-containerterminal-ein/

[03] www.3-land.netTEC21, Fr., 2016.05.13

13. Mai 2016 Susanne Frank, Daniela Dietsche