Editorial

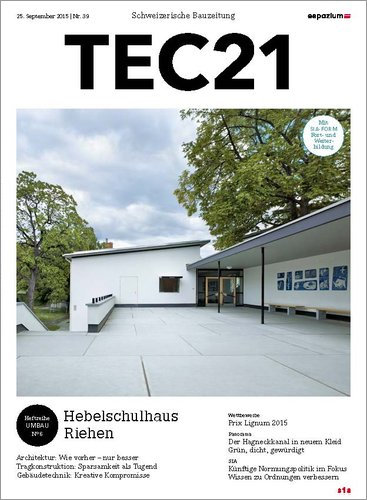

Als der junge Basler Architekt Tibère Vadi Anfang der 1950er-Jahre seine Ideen für das neu zu erstellende Hebelschulhaus in Riehen zu Papier brachte, war Sparsamkeit in der Konstruktion weniger eine Tugend als ein Gebot der Stunde: Die Materialknappheit der Nachkriegszeit zwang Architekten und Ingenieure zu präzisen, durchdachten konstruktiven Lösungen.

Diese Reduziertheit machten Tibère Vadi und Max Rasser, die nach dem Wettbewerbserfolg 1952 ihr eigenes Büro Rasser Vadi gründeten, mit einem aussergewöhnlichen architektonischen Entwurf wett: Detailreichtum, ein ausgereiftes Raumkonzept sowie differenzierte Farben und Oberflächen zeichneten das Hebelschulhaus während Jahrzehnten aus.

Nach fast 60 Jahren Betrieb musste aber auch dieser Bau instandgesetzt werden. Die Basler MET Architects zeigen mit einem ähnlich ausgeklügelten Vorgehen, dass sich Bausubstanz aus den 1950er-Jahren und heutige Ansprüche an Sicherheit, Technik und Raumkomfort durchaus miteinander vereinen lassen – Kreativitität, gute Kommunikation und überdurchschnittliches Engagement von Bauherrschaft und Planern vorausgesetzt. Seit September 2014 ist der Bau bezogen, die Umbaumassnahmen haben sich bewährt. Das Ergebnis bildet den thematischen Schwerpunkt dieser Ausgabe, zusätzliches Material findet sich auf unserer Webseite www.espazium.ch.

Tina Cieslik