Editorial

Nach über fünfzig Jahren ist in der Regel der Reiz des Neuen verflogen. Anders ist es jedoch, wenn man sich lang nicht gesehen hat: Man entdeckt Ecken, Kanten, ungewohnte Facetten, möglicherweise flackert sogar eine neue Leidenschaft auf.

Ähnlich verhält es sich mit dem Centre Le Corbusier / Museum Heidi Weber in Zürich. Zwar steht der von Bauherrin Heidi Weber initiierte und von Le Corbusier entworfene Pavillon hier seit seiner Einweihung 1967, in letzter Zeit war er aber etwas in Vergessenheit geraten. Der Bau, «ein Museum ohne ständige Sammlung, ein Haus ohne Schlafzimmer und ein Pavillon ohne Ausstellung» (Tim Benton), war schon immer schwierig zu fassen, seine Baugeschichte turbulent, die Funktion vielschichtig, die Konstruktion nicht auf den ersten Blick logisch.

Seit dem vergangenen Jahr ist die Stadt Zürich Eigentümerin des Pavillons. Ihr obliegt die Aufgabe – und die Herausforderung –, Le Corbusiers letztes realisiertes Projekt, seinen einzigen Bau in der Deutschschweiz und einen innerhalb seines Œuvres singulären Prototypen zu bewahren und gleichzeitig mit neuem Leben zu füllen.

Von Mai bis September ist der Pavillon nun geöffnet, zum Saisonstart wird die Fotoausstellung «Chandigarh sehen. Schweizer Reportagen» gezeigt. Auch beim diesjährigen Welttag der Innenarchitektur, dem World Interiors Day am 30. Mai, ist das Centre Le Corbusier Bühne – Auftakt zu verschiedenen Veranstaltungen und ein guter Anlass, einen alten Bekannten noch einmal zu entdecken.

Tina Cieslik

Inhalt

AKTUELL

07 WETTBEWERBE

Neue Gesichter im Bullingerquartier

11 PANORAMA

Leserbriefe | Den Boden als Ressource betrachten | «Der Bedarf an Austausch steigt»

15 VITRINE

Mailand in neuem Licht

17 PRÄZISE ANALYSEN, STARKE IDEEN

Solider Projektierungssektor | SIA-Form Fort- und Weiterbildung

21 VERANSTALTUNGEN

22 SONDERBARER SOLITÄR

Markus Stucki, Tina Cieslik

Eine Vision und eine Macherin: Das Centre Le Corbusier ist ein gebautes Manifest.

26 SCHÖPFERISCHES DESTILLAT

Arthur Rüegg

Zwischen Zeit, Raum, Funktion: Das Interieur des Centre Le Corbusier zeigt exemplarisch die Ideen des Meisters.

29 SCHIRM UND SKELETT

Clementine Hegner-van Rooden

Geschweisst und geschraubt: Die Tragkonstruktion des Pavillons ist komplex – und konsequent.

31 QUER IN DER LANDSCHAFT

Nina Hüppi, Lukas Knörr

Wie weiter? Was die Unterschutzstellung für das Centre Le Corbusier bedeutet.

AUSKLANG

33 STELLENINSERATE

37 IMPRESSUM

38 UNVORHERGESEHENES

Sonderbarer Solitär

Vor 50 Jahren starb Le Corbusier. Sein Zürcher Ausstellungspavillon Centre Le Corbusier / Museum Heidi Weber wurde zwei Jahre nach seinem Tod eingeweiht. Der Bau ist so komplex wie seine Entstehungsgeschichte.

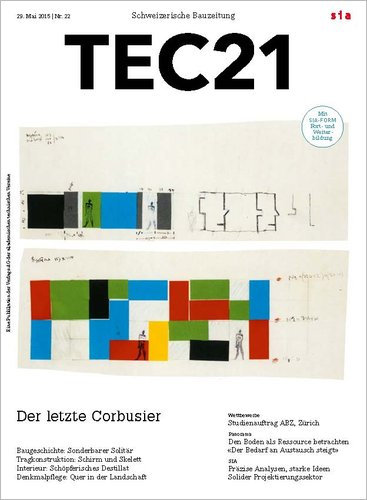

Nicht weniger als eine Synthese von Architektur und Kunst hatte Le Corbusier (1887–1965) beim Entwurf im Sinn, einen Hybrid aus Ausstellungsbau und Wohnhaus (vgl. «Schöpferisches Destillat», S. 26), einen Prototyp seiner patentierten Stahlkonstruktion – kurz: ein gebautes Manifest. Es sollte sein Gesamtwerk verkörpern: die Überlegungen zu Raum und Proportion, Konstruktion und Farbgestaltung, zu Innenausbau und Möbeln, aber auch seine Kunst in Form von Collagen, Lithografien und Skulpturen.

Die Initiative für den Bau ging von der Zürcher Innenarchitektin und Galeristin Heidi Weber aus (Kasten S. 24). 1960 kam Le Corbusier zu einer ihrer Ausstellungen nach Zürich.[1] Bei einem Spaziergang durch den städtischen Park am Zürichhorn präsentierte sie ihm ihre Vision eines Ausstellungspavillons an diesem Ort. Kein Le-Corbusier-Mausoleum sollte es werden, sondern ein lebendiges Haus, gewidmet der Vermittlung von Werk und Ideen des Meisters.

Le Corbusier zeigte sich jedoch zunächst ablehnend: «Non, je ne ferai plus rien pour les Suisses. Les Suisses n’ont jamais été chic avec moi.»[2] Heidi Weber vermochte aber zunächst ihn zu überzeugen und dann auch die Stadt Zürich, die nach einigen Anlaufschwierigkeiten das Grundstück für 50 Jahre im Baurecht zur Verfügung stellte. Von 1961 bis 1967 entstand unter der langjährigen Bauleitung des Zürcher Architekten Willy Boesiger ein konstruktiv und funktional besonderer Bau, der weit über die Schweizer Grenzen strahlte – Le Corbusiers letztes geplantes und sein einziges in Stahl und Glas realisiertes Projekt.

Duale Funktion, dialektische Konstruktion

Das strukturelle Konzept, die Trennung in ein zweiteiliges, schützendes Stahldach und einen separaten Baukörper, hatte Le Corbusier bereits rund zwölf Jahre vorher angedacht – beim Entwurf des (nicht realisierten) «Pavillon des expositions temporaires pour la synthèse des arts majeurs» an der Porte Maillot in Paris.[3] Auch die Dimensionen seines Zürcher maison-musée beruhen auf dem Masssystem «Modulor», das Le Corbusier 1942 bis 1955 aufbauend auf den menschlichen Proportionen entwickelt hatte. (Das verwendete Rastermass von 226×226×226 cm entspricht der Körpergrösse eines 183 cm grossen Menschen mit ausgestrecktem Arm). Dieses Raster übertrug er sowohl auf die Ausstellungs- als auch auf die Wohnräume. Der 22.6×11.3 m grosse zweigeschossige Pavillon ist eine geometrische Demonstration, präzise und abstrakt, weit entfernt von Le Corbusiers restlichem Spätwerk, das von organischen Formen geprägt ist.

Auffallend ist die Unterteilung in ein wetterschützendes Stahldach (parapluies-parasols) auf sechs Stützen und die daruntergeschobenen Raumkuben (corps de logis), die keine Berührung mit dem Dach aufweisen. Die Tragstruktur entwickelte der Architekt gemeinsam mit dem Ingenieur Louis Fruitet (vgl. «Schirm und Skelett», S. 29). Untergeschoss und Erschliessungen (Rampe und Treppe) sind aus Stahlbeton, die Kuben aus Stahlprofilen, Glas und emaillierten Wandpaneelen. Der Bauprozess entsprach dieser Konstruktionsweise: Zuerst wurde das vorgefertigte gefaltete Stahldach auf das Untergeschoss gestellt, danach die Raumkuben autonom montiert. Diese von Le Corbusier patentierte Montage[4] kam hier erstmals zur Anwendung und bedingte eine kostenintensive Trockenbauweise: Die Winkelprofile mit über 20000 Edelstahlschrauben mussten sichtbar bleiben, um die Zerlegbarkeit des Systems zu demonstrieren. Der Innenraum wirkt trotz dem engen Stützenraster offen und bietet differenzierte Durch- und Ausblicke. Die sorgfältige Farbgebung und Materialisierung mit Holzpaneelen im Innern schaffen einen vielfältigen Hintergrund für Le Corbusiers Kunst.

1965, kurz vor seinem Tod, signierte Le Corbusier die Skizzen und Pläne für den Bau. In einem Brief an James Johnson Sweeney, den damaligen Direktor des New Yorker Guggenheim-Museums, urteilte er 1961: «Dieses Haus wird das kühnste, das ich je in meinem Leben gebaut habe.»[5] Als Le Corbusier im August 1965 77-jährig beim Schwimmen am französischen Cap Martin ertrank, übernahmen seine langjährigen Mitarbeiter Alain Tavès und Robert Rebutato die Planung.

Rezeption gestern, heute, morgen

Während sich die Fachwelt in Bezug auf die architektonische Bewertung des Pavillons anfangs eher verhalten zeigte, besuchten im Eröffnungsjahr 1967 über 47?000 Interessierte den Bau. Seither betreute Heidi Weber eine Vielzahl von Ausstellungen und Aktivitäten zum künstlerischen Werk Le Corbusiers.

2014 lief der Baurechtsvertrag aus, die Stadt übernahm den Bau und stellte ihn unter kantonalen Denkmalschutz (vgl. «Quer in der Landschaft», S. 31). In den Sommermonaten ist das Architekturjuwel jeweils für die Öffentlichkeit zugänglich und wird mit wechselnden Ausstellungen belebt.

Anmerkungen:

[01] Originalinterview in: Rassegno 3/1980, erneut (gekürzt) abgedruckt in Heimatschutz/Patrimoine 1/2014, S. 7 f.

[02] Tatsächlich war die Beziehung zur Schweiz nicht nur eine negative. Etlichen gescheiterten Projekten wie dem Völkerbundpalast in Genf (1927), verschiedenen Überbauungen im Zürcher Seefeld und dem Direktionsgebäude der Schweizerischen Rentenanstalt (1933), ebenfalls in Zürich, stehen die Ehrendoktorwürden der Universität Zürich (1934) und der ETH Zürich (1955) gegenüber oder der Auftrag für das Schweizer Studentenwohnheim in der Pariser Cité Universitaire (1931–1933). Vgl. Schweizer Ingenieur und Architekt 11/1988, S. 313 f.

[03] Catherine Dumont d’Ayot/Tim Benton, Le Corbusiers Pavillon für Zürich, Zürich 2013, S. 30 ff., s. Buchhinweis S. 28

[04] A.a.O., S. 50 f., 54–55.

[05] Brief an James Johnston Sweeney, 27. September 1961, in: Jean Jenger, Le Corbusier. Choix des lettres, Basel 2002, S. 472–475. Vgl. Dumont d’Ayot/Benton, 2013, S. 18.

[06] Dumont d’Ayot/Benton, 2013, S. 21.TEC21, Fr., 2015.05.29

29. Mai 2015 Tina Cieslik, Markus Stucki

Schöpferisches Destillat

Das Centre Le Corbusier / Museum Heidi Weber bietet einen erstaunlich homogenen Querschnitt durch Le Corbusiers Experimente bei Möblierung und Innenausbau. Der Bau belegt seine Fähigkeit, zeitliche Abfolgen, thematische Bindungen und räumliche Trennungen zu durchbrechen und heterogene Elemente zu einem neuen Ganzen zu verschmelzen.

Der scheinbar aus vielen farbigen Klötzchen zusammengesetzte Pavillon am Zürichhorn ist kein reiner Ausstellungsbau. Bei näherer Betrachtung ist die von zwei Stahlschirmen überspannte Bauplastik eine frei geformte Version jener paradigmatischen Duplexwohnung, die Le Corbusier (1887–1965) 1920 unter der Bezeichnung «Citrohan» ein erstes Mal formuliert und dann – bis hin zu den Unités d’habitation der 1950er-Jahre – immer wieder variiert hat. Heute noch erinnern die offene Kleinküche mit dem zugeordneten niedrigen Wohnbereich und die zweigeschossige Halle des Pavillons an den Topos des Pariser Atelierhauses, der der Maison Citrohan zugrundeliegt. Zudem zeigt die erste Baueingabe vom Dezember 1961 nicht nur individuell auf die Innenräume bezogene Fensteröffnungen, sondern im Obergeschoss auch zwei komplett eingerichtete Schlafzimmer mit Bädern, Ankleiden und Boudoir. Selbst als sich der zunächst vorgesehene Betonbau zum vorfabrizierten Stahlbau gemausert hatte, zeichnete Le Corbusier dieses Arrangement nochmals eigenhändig im Massstab 1:20, doch wurde es noch zu seinen Lebzeiten zugunsten offener Ausstellungsflächen aufgegeben.

Intertextualität

Das ausgeführte «Maison d’Homme» – so die Bezeichnung Le Corbusiers – ist demnach ein im Massstab eines Wohnhauses mithilfe des von ihm entwickelten Masssystems «Modulor» proportioniertes Demonstrationsobjekt, in dem sowohl das Potenzial einer elementaren Vorfabrikation ausgelotet wird als auch jenes der Plastik, der Malerei, der Tapisserie, der Grafik, der Fotografie und nota bene des Mobiliars. Die Einrichtungsfrage hatte für die Bauherrin Heidi Weber einen hohen Stellenwert. In ihrer Galerie «Mezzanin» hatte sie seit 1958 nicht nur der künstlerischen Produktion Le Corbusiers Raum geboten, sondern von Anfang an auch die Reedition der vier ikonischen Stahlrohrsitzmöbel aus den Jahren 1928/29 vorangetrieben: des «fauteuil à dossier basculant», der beiden Modelle des «fauteuil grand confort» und der «chaise longue basculante». Seit 1960 schwebte der Innenarchitektin – nach eigenem Bekunden – vor, «dass man alle seine Schöpfungen in einem von ihm geschaffenen Zentrum zusammenfassen sollte».[1]

Dass der Pavillon auch im Innern den Stempel Le Corbusiers trägt, ist keineswegs selbstverständlich, starb er doch im August 1965 mitten in der Ausführungsphase. Zwar konnte er noch die Detaillierung der «inneren Haut» festlegen – modulare Paneele aus Eichensperrholz, ergänzt mit massiven Simsen, Tischen, Tablaren und grossen Drehtüren; selbst der angeschrägte Tisch im «Cabinet de travail» des Erdgeschosses ist auf seinen Skizzen erkennbar –, doch mussten viele Fragen offen bleiben.

Glücklicherweise hatte er zwischen 1950 und 1960 nochmals versucht, sein gesamtes entwerferisches Instrumentarium in eine kohärente Form zu bringen – vom Massregler «Modulor» (1950) und der Farbenklaviatur «Salubra 2» (1959) über eine durchnummerierte Reihe von Beleuchtungskörpern (1949–1955), eine vorfabrizierbare Sanitärlinie (1957–1960) und eine standardisierte offene Küche (mit Charlotte Perriand) bis hin zu einem vollständigen Holzmöbelprogramm (1952/ 1955) und zum künstlerischen Schmuck der Wohnräume (mit den Tapisseries Muralnomad). Selbst die Reedition der Möbelklassiker von 1928/29 hatte er kurz nach dem Zweiten Weltkrieg an die Hand nehmen wollen; auch diese Absicht zeugt von seiner Gewohnheit, Ideen, Erfindungen und Entwurfstandards von einem Projekt zum anderen zu übertragen und über lange Zeiträume hinweg weiterzuentwickeln.[02] Die langjährigen Mitarbeiter Alain Tavès und Robert Rebutato waren mit Theorie und Praxis des Meisters bestens vertraut, als sie zwischen September 1966 und Mai 1967 ihre minutiösen Ausführungspläne für das Mobiliar und die Beleuchtungskörper des Pavillons zeichneten.

Musterhaus und Ausstellungsbau

Auf den zeitgenössischen Aufnahmen des Zürcher Fotografen Jürg Gasser ist nahe der in ein Raummodul eingeschriebenen Chromstahlküche ein langer Esstisch zu erkennen, der an die ursprüngliche Bestimmung dieses Bereichs erinnerte.[3] Die auf zwei Gussfüssen aufgelagerte, in der Fläche leicht eingetiefte Marmorplatte mit dem schmalen Rand weist ihn als Nachbau von Le Corbusiers eigenem Esstisch aus, der sich seit 1934 in der Wohnung 24, rue Nungesser-et-Coli in Paris befindet. Die schwarz gestrichenen Bugholzfauteuils – seit 1925 ein fester Bestandteil von Le Corbusiers Essräumen – stehen heute an den rustikalen Salontischchen, die Heidi Weber nach einem Plan Le Corbusiers bereits 1959 für die Galerie «Mezzanin» hatte anfertigen lassen. Auch die Spur dieses Entwurfs führt in Le Corbusiers Wohnung zurück, zu jener «table basse», für die er anfangs der 1940er-Jahre bei einem Holzhändler im Faubourg Saint-Antoine eine schön geformte Baumscheibe ausgesucht hatte. Ein Winkel aus mit grünen Polstern versehenen «Banquettes LC» (so die Bezeichnung auf dem Ausführungsplan vom 18.10.1966) grenzt den «Wohnbereich» ab. Weitere Bankelemente finden sich in den eigentlichen Ausstellungszonen, ergänzt mit den legendären Tabourets Le Corbusiers aus dessen Ferienhütte in Roquebrune-Cap-Martin (1952).

Faszination der Maschinen

Auch die Beleuchtung stammt teilweise aus dem Repertoire Le Corbusiers. Neben den damals neuartigen, auf Lichtschienen an den Decken befestigten Spots fallen an den Wänden die um 1954 entwickelten Rinnenleuchten des Typs LC II auf. Mit ihrer prallen Körperlichkeit bilden sie einen starken Kontrast zu den flächigen Sperrholzpaneelen. Im doppelgeschossigen «Atelier» stand lange Zeit ein noch expressiverer Beleuchtungsapparat des Typs LC I – eine monumentale, den spezifischen Gebrauch überhöhende Skulptur, die 1951/52 für die Ladenstrasse der Unité d’habitation von Marseille entwickelt worden war. In ihrem geräthaften Charakter den Leuchten verwandt, akzentuierten auch einige «fauteuils grand confort» und die mit schönen Fellen bespannten «fauteuils à dossier basculant» aus der Produktion Heidi Webers die Ausstellungsbereiche, die entfernt an die Ästhetik der Hochseedampfer erinnern.

Anmerkungen:

[01] Heidi Weber, Dokumentation über das Centre Le Corbusier, herausgegeben anlässlich der Einweihung (15.7.1967), Privatdruck Heidi Weber, 1967

[02] Arthur Rüegg, Le Corbusier – Möbel und Interieurs 1905–1965, Zürich: Scheidegger&Spiess 2012.

[03] Der Tisch fehlt heute. Vgl. die Publikation von Catherine Dumont d’Ayot und Tim Benton, «Le Corbusiers Pavillon für Zürich. Modell und Prototyp eines idealen Ausstellungsraums», Zürich: Institut für Denkmalpflege und Bauforschung/Lars Müller Publishers 2013 (vgl. Buchhinweis unten), bezüglich des Tischs S. 208/209. Siehe auch die farbigen Aufnahmen im Dokumentarfilm von Fredi M. Murer und Jürg Gasser, «Centre Le Corbusier. Das letzte Bauwerk von Le Corbusier», realisiert zwischen 1965 und 1967, produziert von Heidi Weber mit Unterstützung des Bundesamts für Kultur. Weiterführende Literatur Catherine Dumont d’Ayot/Tim Benton: Le Corbusiers Pavillon für Zürich, 2013, 224 S., 48 Fr., ISBN 978-3-03778-293-4 Heidi Weber Foundation (Hg.): Heidi Weber – 50 Years Ambassador for Le Corbusier. 2009, 208 S., 109.95 Fr., ISBN 978-3-7643-8963-5TEC21, Fr., 2015.05.29

29. Mai 2015 Arthur Rüegg

verknüpfte Bauwerke

Pavillon Le Corbusier