Editorial

Der eingeschossige Aufbau ist der bekannteste Vertreter der aufgesetzten Holzbauten – aber auch ihr langweiligster. Unkompliziert und pragmatisch schafft er zusätzlichen Nutzraum und reizt die zulässige Gebäudehöhe aus. Doch Aufstockungen und Ergänzungen in Holz können auch weitaus anregendere Lösungen in grösseren Zusammenhängen bieten:

Beim Ferienhaus Tgiesa Crapera in Lenzerheide greift die Holzkonstruktion in den Betonsockel hinein, damit sich der Wohnraum unter dem gefalteten Holzdach grosszügig zur atemberaubenden Natur öffnen kann – eine Zweitwohnung mit Mumm. Im städtischen Zürich Giesshübel dagegen bleibt das Holz weitgehend unsichtbar, ermöglicht aber einen vierstöckigen Aufbau auf einem ehemaligen Umschlaggebäude – Verdichtung auf den Punkt gebracht. Und im ländlichen Dingenhart treffen nach dem «Haus im Haus»-Konzept zwei unterschiedliche Typologien aufeinander – Scheune und Loft verschmelzen zu einer spannungsreichen Einheit, die das Ortsbild schont und die Zersiedelung eindämmt.

Bei all diesen Beispielen spielt das Material Holz statisch wie inszenatorisch eine tragende Rolle: aufgesetzt, manchmal auch im übertragenen Sinn des Worts.

Marko Sauer, Thomas Ekwall

Inhalt

AKTUELL

07 WETTBEWERBE

Drei Lichttürme auf dem Dreispitz

11 PANORAMA

Trouvaille am Zürichsee | «Uns interessiert gute Innenarchitektur»

16 VITRINE

Neues von der Schweizer Baumuster-Centrale

19 SCHWEIZER EXPERTISE IN HONGKONG

Neue Berechnung der Heizgradtage | Vernetzung der Wertschöpfungskette | Benchmarking per Knopfdruck | «Die findige Fanny»

24 VERANSTALTUNGEN

26 VERZOGEN UND VERZERRT

Judit Solt

Bauen in den Bergen: eine Aufgabe mit zwiespältigem Ruf – und ambitioniertem Ergebnis.

30 KRONE AUS HOLZ

Marko Sauer, Thomas Ekwall

Verdichten in der Stadt: Huckepack aufs Lagerhaus.

34 SCHEUNE MIT AUSBLICK

Thomas Ekwall, Marko Sauer

Umnutzung im Weiler: Wohnen im Loft-Schober statt Landwirtschaft.

38 STELLENINSERATE

45 IMPRESSUM

46 UNVORHERGESEHENES

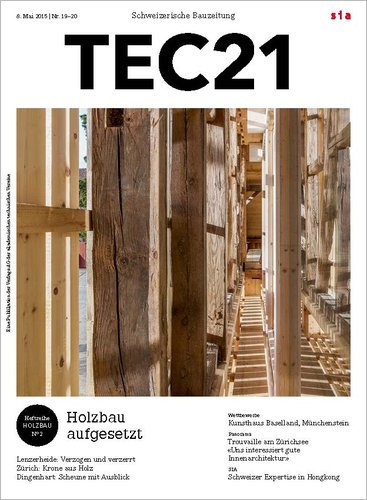

Krone aus Holz

burkhalter sumi architekten, Dr. Lüchinger Meyer und Makiol & Wiederkehr stocken ein ehemaliges Industriegebäude auf. Sie nutzen die Stärken von Holz für diese Aufgabe – das Material hingegen zeigen sie nicht.

Verdichtung und Mobilität: Diese beiden Stichworte prägen die städtebauliche Debatte seit geraumer Zeit. In ihrem Spannungsfeld wird jede Baulücke geschlossen, der öV ausgebaut, und es schiessen die Städte in die Höhe. So auch auf dem Grundstück der Sihltal Zürich Uetlibergbahn (SZU) im Zürcher Kreis 3: Mit 9000 m² Fläche und einem eigenen Bahnhof – zwei Stationen ab Zürich HB – bot das ehemalige Werksgelände optimale Bedingungen, die beiden Maximen der Entwicklung zu vereinen.

Um ein geeignetes Projekt zu finden, wurde 2006 ein Wettbewerb unter sechs Büros durchgeführt. Das Siegerprojekt von burkhalter sumi architekten behielt als einziges das bestehende Umschlaggebäude von 1962 als Teil der Überbauung bei (vgl. Situationsplan S. 31).

Dieses wurde von einem Aufbau aus Stahl aus den 1980er-Jahren befreit, aufgestockt und weitergenutzt. Entscheidend für das Konzept war die Zusammenarbeit mit den Ingenieuren von Dr. Lüchinger Meyer, denn im Sinn der Verdichtung musste die Aufstockung substanziell ausfallen. Sie erkannten die hohe Tragfähigkeit des zweistöckigen Baukörpers aus Stahlbeton. Und weil das Bauwerk ursprünglich hohen Nutzlasten standhalten musste, waren Stützen und Fundamente entsprechend grosszügig dimensioniert.

Die Untersuchungen zeigten, dass der Stahlbau entfernt werden konnte und ein vierstöckiger Aufbau in Holz ohne kostspielige Verstärkungen des Bestands möglich war. Nicht etwa der kulturelle Wert des Bauwerks, sondern seine Robustheit war für den Erhalt entscheidend. Die grosszügige räumliche Qualität des Gebäudes kam als Bonus dazu. Mit dem Erhalt des Umschlagsgebäudes liessen sich aber auch Kosten sparen: In den beiden Sockelgeschossen sind weiterhin Verwaltungsräume der SZU untergebracht, im Untergeschoss konnte die bestehende Relaisstation verbleiben.

Abbild der bestehenden Struktur

Die Aufstockung bedingte ein Tragwerk in Leichtbauweise. Obwohl ein Stahlskelett mit Verbunddecken – bei vergleichbarer Belastung – etwa 10 % günstiger gewesen wäre, setzte sich ein Holzbau durch. Denn Ständerwände und Decken lassen sich mit dem gleichen Material vorfertigen und schnell montieren, die Einrichtung der Baustelle braucht nur wenig Platz. Zudem können Holzträger ohne thermische Brücken die aussenliegenden Balkone abfangen und die Lasten weiterleiten. Schliesslich geniesst Holz ein gutes Image und benötigt für die Herstellung und Bearbeitung wenig graue Energie.

Der Grundriss der Aufstockung musste auf den Sockel abgestimmt werden, ohne Lasten ins Gebäudezentrum abzugeben. Die bestehenden Rahmen spannen 11 m in Querrichtung bei einem Achsmass von 5 m in Längsrichtung. Der Raster war für die Wohnnutzung geeignet und wurde für die vertikalen Tragelemente übernommen. Analog zum Rahmenriegel überspannen Hauptbinder aus Brettschichtholz den Innenraum. Sie kragen beidseits 2 m aus, um die aussenliegenden Balkone abzufangen. Diese Durchlaufwirkung ist sowohl statisch als auch konstruktiv vorteilhaft, denn die Biegemomente des Binders sind reduziert, und die Balkone können stützenlos getragen werden.

In den Wandelementen werden die Lasten über Holzstützen getragen, deren Querschnitt gegen oben kontinuierlich abnimmt (180/300, 180/240, 180/180, 180/120). Die oberste Decke des Bestands wurde in der Tragachse mit Stahlträgern verstärkt, um die Holzständer des Neubaus abzufangen. Somit leiten die bestehenden Rahmenpfosten sämtliche Vertikallasten der Aufstockung in die Fundamente weiter. Die Anschlüsse des Holzbaus an den Massivbau sind als Neoprenlager ausgeführt und auf diese Weise akustisch entkoppelt – neben der Bahnlinie ein Muss. Die beiden Liftschächte, die Fluchttreppen und das Treppenhaus wurden in Beton erstellt. Sie steifen das Gebäude zusammen mit den Holzständerwänden in Querrichtung gegen Erdbeben und Windkräfte aus.

Um Höhe zu sparen, sind die tragenden Decken in der gleichen Ebene wie die Hauptbinder angeordnet. Die Elemente bestehen aus beidseitigen Dreischichtplatten, die mit einem dazwischenliegenden Vollholzträger verleimt sind. Zusammen bilden sie einen Hohlkastenquerschnitt, der mit einer Gesamtstärke von 275 mm entsprechend schlank ausfällt (l/h = 18.2). Den Schallschutz gewähren eingelegte Gartenplatten, ein schwimmender Unterlagsboden und eine an Federbügeln abgehängte Decke.

Im Innern ist die Holzkonstruktion nicht sichtbar. Wegen der Anforderungen REI 60, EI 30 (nicht brennbar) sind die tragenden und raumabschliessenden Bauteile mit Gipsplatten verkleidet. Das sechsstöckige Bauwerk entspricht der Qualitätssicherungsstufe Q4 gemäss Lignum-Dokumentation «Bauen mit Holz – Qualitätssicherung und Brandschutz», weshalb die Holzkonstruktion von einem externen und anerkannten Fachingenieur bezüglich Brandschutz geprüft werden musste. Die hohen Ansprüche an den Holzbau führten die am Wettbewerb beteiligten Ingenieure dazu, diesen Teil des Projekts an den spezialisierten Holzbauplaner Makiol Wiederkehr zu vergeben – ein übliches Verfahren, das sich auch in diesem Fall bewährte.

Die Aussenwand ist mit hinterlüfteten Elementen ausgeführt, die zwischen den Ständern gedämmt sind. Beidseitig sind sie mit Gipsfaserplatten beplankt und innen mit einer aussteifende Dreischichtplatte versehen. Ein einheitlicher Putz überzieht Sockel und Aufstockung – das Holz in den Fassaden zeigt sich erst bei genauerem Hinsehen. Noch ist die Stadt nicht das Territorium des offen zur Schau getragenen Holzbaus.TEC21, Fr., 2015.05.08

08. Mai 2015 Marko Sauer, Thomas Ekwall