Editorial

Denkmäler sind Zeichen der Erinnerung. Als Teil des öffentlichen Raums sind uns diese Monumente in Form von Standbildern, Pärken oder Stelen vertraut. Aber sind Stätten und Statuen noch zeitgemäss, können sie sich ihre Sichtbarkeit erhalten oder sich gar mit neuer Bedeutung aufladen? Und wenn ja – wie?

In diesem Heft stellen wir drei Gedenkstätten vor, die einen unterschiedlichen Umgang mit dem Thema pflegen, deren Ursprung aber ähnlich ist: Gewalt, Willkür, Terror – ob legitimiert durch den mittelalterlichen «Hexenhammer», der ab 1486 zu Europas Hexenverfolgungen führte, oder durch eine islamische Fatwa, die zum Mord an allen Ungläubigen aufruft, wie bei den Attentaten vom 11. September 2001.

Den Opfern ein Andenken zu wahren, aber auch künftige Generationen durch Mahnung vor solchen Verbrechen zu schützen, das ist die Aufgabe von Denkmälern und Mahnmalen. Trotz den heutigen digitalen Möglichkeiten des Erinnerns ist der Trend zur analogen Gedenkstätte ungebrochen. Die Erkenntnis liegt nah, dass es dabei nicht ausschliesslich um die hehre Intention des mahnenden Erinnerns geht, sondern auch um cleveres Standortmarketing und das Spielen auf der Bewusstseinsklaviatur – der in Beton gegossene Imperativ des Gedenkens lässt sich gut verkaufen.

Wie schwer es dagegen Denkmäler haben, die an ein positives Ereignis erinnern, zeigen die seit Jahren andauernden Kontroversen um das geplante Einheitsdenkmal in Berlin. Der Erinnerung einen Raum geben – die Funktion eines Denkmals ist einfach, seine Form vielschichtig.

Tina Cieslik

Inhalt

AKTUELL

07 WETTBEWERBE

Jetzt hoppeln sie wieder

10 PANORAMA

Vier Bücher über Architektur

12 VITRINE

In neuem Licht

13 MARKUS FRIEDLI WIRD NEUER LEITER NORMEN

Architektur ist produktivste Disziplin | Überfälliger Systemwechsel

18 VERANSTALTUNGEN

18 WIE STEINE IM FLUSS DER ZEIT

Ákos Moravánszky

Warum gibt es Denkmäler und Mahnmale? Sind sie heute noch relevant?

21 EISKALTE LINIE UND FEUERPUNKT

Klaus Englert

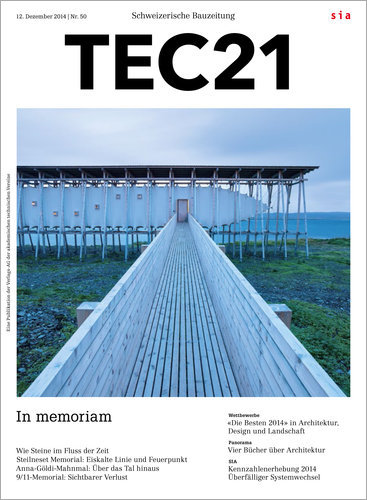

In Vardø erinnert das Steilneset-Mahnmal an die Hexenprozesse der Vergangenheit – und soll die Touristen der Gegenwart anlocken.

26 ÜBER DAS TAL HINAUS

Tina Cieslik

Kein Standortmarketing, sondern globales Gedenken: das Glarner Mahnmal für Anna Göldi.

28 SICHTBARER VERLUST

Nathalie Cajacob

Multimedial präsentiert: das National September 11 Memorial auf Ground Zero.

AUSKLANG

31 STELLENINSERATE

37 IMPRESSUM

38 UNVORHERGESEHENES

Wie Steine im Fluss der Zeit

Wer das Wort Denkmal hört, sieht meist erst einmal eine Reiterstatue vor dem inneren Auge. Tatsächlich gibt es aber ganz unterschiedliche Denkmäler und Mahnmale – auch heute noch. Was sind ihre Aufgaben, und sind sie überhaupt noch zeitgemäss?

Mahnmale und Denkmäler gehören zur selben Familie der Monumente; die zwei Begriffe werden oft als Synonyme verwendet, obwohl nicht jedes Denkmal ein Mahnmal ist. Wir bezeichnen auch Bauten der Vergangenheit als Denkmäler, die ursprünglich nicht mit der Absicht der Erinnerung entstanden sind. Das Wort Monument hat seinen Ursprung im lateinischen Verb monere: Es bedeutet mahnen, erinnern und hat mit der schieren Grösse, wie wir sie mit Monumentalität assoziieren, zunächst nichts zu tun.

Die wohl scharfsinnigste Analyse der verschiedenen Denkmalkategorien stammt von Alois Riegl (1858–1905). In seiner Studie «Der moderne Denkmalkultus» (1903) unterschied der Wiener Kunsthistoriker zwischen «gewollten Denkmalen», also solchen, die in erinnernder Absicht aufgestellt wurden (den Mahnmalen), und den «historischen Denkmalen», die für einen anderen Zweck errichtet worden sind und erst mit der Zeit einen kommemorativen Wert erlangten – wie z. B. berühmte Bauten oder Kunstwerke.[1] In dieser Studie beschrieb Riegl ein hierarchisches System von verschiedenen Denkmalwerten, die er in zwei grosse, zueinander in dialektischem Verhältnis stehenden Gruppen einordnete. Die Erinnerungswerte schlagen eine Brücke zur Vergangenheit, während die Gegenwartswerte im Heute wurzeln. Ein altes Bauernhaus wird z. B. vor allem wegen seines Erinnerungswerts als historisches Dokument geschützt. Wir schätzen allerdings nicht weniger die unmittelbare, unreflektierte, sinnliche Wirkung eines neuen Mahnmals wie die von Peter Zumthors Hexenmonument im norwegischen Vardø (vgl. «Eiskalte Linie und Feuerpunkt», S. 21).

Riegl ging aber noch weiter und definierte verschiedene, einander oft gegenseitig ausschliessende Kategorien innerhalb dieser Gruppen. Die Kategorie der Erinnerungswerte besteht aus dem Alterswert (verbunden mit der Wertschätzung der direkt wahrnehmbaren Zeichen der Zeit), dem historischen Wert (das Denkmal als Dokument der Geschichte) und dem gewollten Erinnerungswert, verbunden mit seiner kommemorativen Funktion. Im Fall der Mahnmale in Vardø und Glarus ist dies die Erinnerung an die Hexenprozesse im 17. und im 18. Jahrhundert. Das National September 11 Memorial in New York will an die Opfer der Anschläge von 9/11 erinnern (vgl. «Sichtbarer Verlust», S. 28).

Gefühl als Schlüssel zur Vergangenheit

Dauerhaftigkeit ist dabei wohl die wichtigste Eigenschaft des Mahnmals als «gewolltes Denkmal». Im Unterschied zum Alterswert ist der Zweck des Mahnmals, «einen Moment gewissermassen niemals zur Vergangenheit werden zu lassen, im Bewusstsein der Nachlebenden stets gegenwärtig und lebendig zu erhalten».[2] Die materielle oder kulturelle Dauerhaftigkeit des gewollten Denkmals verlangt ständige Pflege, um der Nachwelt unversehrt weitergegeben werden zu können.

Riegl diagnostizierte allerdings ein neues, seiner Auffassung nach «modernes» Interesse an Stimmung, die er mit den Spuren der Zeit am Denkmal verbindet und die gegen die Forderung nach Dauerhaftigkeit wirkt. Die Massen können «niemals mit Verstandesargumenten, sondern nur mit dem Appell an das Gefühl und dessen Bedürfnisse überzeugt und gewonnen werden», schrieb er.[3] Das Gefühl war für ihn nichts Primitives, er verstand es als starkes, identitätsstiftendes Element der Kultur.

Das Ziel der modernen Kunst sei, Stimmung zu erwecken, was sich etwa im Kult des Natur-Erhabenen zeige, so in der seit Albrecht von Haller praktizierten Verklärung der Alpen. Man kann ähnlich vom Erhabenen des Denkmals sprechen: Es geht nicht um Harmonie, die man mit dem Klassisch-Schönen assoziiert, sondern um das Vergängliche (und deshalb Naturnahe), Fragmentierte und Ruinenhafte.[4] Die andachtsvolle Stimmung, die Riegl dem alternden Denkmal zuschreibt, ist eine Art Religionsersatz: «Dem Walten der Natur, auch nach seiner zerstörenden und auflösenden Seite, die als unablässige Erneuerung des Lebens aufgefasst wird, erscheint das gleiche Recht eingeräumt wie dem schaffenden Walten des Menschen.»[5] Es ist kein Zufall, dass Riegls Text als Beitrag zur Ende des 19. Jahrhunderts heftig geführten Debatte über die Restaurierung oder Konservierung der Ruine des Heidelberger Schlosses geschrieben wurde.[6]

Seltsam unsichtbar

Im Gegensatz zum Interesse für das historische Denkmal als Objekt eines modernen Kults der Stimmung steht das Desinteresse am gewollten Denkmal, am Mahnmal als politischem Monument. Robert Musil (1880–1942) behauptet in seinem kurzen Essay «Denkmale», das Auffallendste an Monumenten sei, dass man sie nicht bemerke: «Es gibt nichts auf der Welt, was so unsichtbar wäre wie Denkmäler. Sie werden doch zweifellos aufgestellt, um gesehen zu werden, ja geradezu, um die Aufmerksamkeit zu erregen; aber gleichzeitig sind sie durch irgend etwas gegen Aufmerksamkeit imprägniert, und diese rinnt Wassertropfen-auf-Ölbezug-artig an ihnen ab, ohne auch nur einen Augenblick stehenzubleiben.»[7]

Musil hatte das Denkmal seiner Zeit vor Augen, das symbolhaft und emotional wirken wollte. Die grossen Helden auf ihren Sockeln sollen in der Stadt als Zeichen der kollektiven Erinnerung wirken, aber gerade das Pathos der Inszenierung erschien schon damals hohl. «Da man ihnen im Leben nicht mehr schaden kann, stürzt man sie, gleichsam mit einem Gedenkstein um den Hals, ins Meer des Vergessens», schrieb er.[8]

Während also Riegl dem historischen Denkmal, das die Spuren der Zeit trägt und sich im Zustand der Auflösung befindet, aufgrund der Befindlichkeit und des Einfühlungsvermögens des Publikums eine besondere Aktualität zuschreibt, spricht Musil dem gewollten Denkmal jegliche Relevanz ab. Das Mahnmal könne in der modernen Stadt des Flaneurs und der Zerstreuung seine «mahnende», erinnernde Funktion nicht mehr erfüllen.

Trotzdem: Mahnmale brauchen Aufmerksamkeit, auch weil sie zentrale Stellen im städtischen Raum besetzen, die dann für andere Funktionen nicht zur Verfügung stehen. Die Monumentalität des Mahnmals hat mit dieser Position zu tun, mit der Fähigkeit, seine Umgebung zu strukturieren. Die Rhythmen des Alltags und die Vergangenheit werden durch das Denkmal miteinander verflochten. Zeit wird durch Bewegung oder Wechsel im Verhältnis zu einem Fixpunkt wahrgenommen. Mahnmale werden oft als solche Fixpunkte verstanden, auch wegen ihrer Dauerhaftigkeit und Materialität – wie Steine im Flussbett, die die Strömung des Wassers sichtbar machen.

Mobile Monumente

Es gibt allerdings Mahnmale, deren Verbindung zur Macht so absolut ist, dass sie den Alltag ganz ausschliessen. Andere wiederum – wie der Petersplatz in Rom oder die Mall in Washington – dienen nicht nur den offiziellen Ritualen der kollektiven Erinnerung wie Kranzniederlegungen, sondern bieten dem Theater des Alltags eine Bühne. Dort können sich Touristen, Liebespaare und Spaziergänger in einer ganz besonderen Weise von der monumentalen Umgebung inszeniert fühlen. Die Millionen von Selfies, die vor den Denkmälern in Venedig gemacht werden, zeugen vor der immer noch existierenden Anziehungskraft der Monumente, als Möglichkeit, historische Zeit und Eigenzeit

zu verbinden.

Die von Musil beschriebene gesellschaftliche Unsichtbarkeit des stereotypischen Standbilds des 19. Jahrhunderts, aber auch des nicht figuralen modernen Denkmals führte zur Suche nach Gegenstrategien. Eine solche Strategie war die im Sommer 1999 in Zürich inszenierte Aktion «Transit 1999». Die Standbilder von Escher, Zwingli, Pestalozzi und Waldmann wurden von ihren Sockeln gehoben und ins Industriequartier verschoben. Die zum Teil heftigen öffentlichen Reaktionen, die sich in Leserbriefen an die Tagespresse äusserten, lieferten den Beweis dafür, dass Denkmäler doch wieder sichtbar gemacht werden können – auch wenn der Preis dafür paradoxerweise ihr temporäres Verschwinden ist.[9]

Besonders deutlich wurde dies nach der politischen Wende in Osteuropa. Während der öffentlichen Debatten um 1990 sind in Budapest die Monumente als Objekte spontaner oder inszenierter Aktionen der Zerstörung, Verschiebung oder kritischer Neuinszenierung wieder sichtbar geworden. In dem Augenblick, als den Bewohnern der Stadt bewusst wurde, dass sie die Geschichte aktiv gestalten, waren die Monumente plötzlich wieder da.[10]

Der postmoderne Denkmalkult

Die gefühlvolle Vereinigung der Massen mit dem Alterswert, dem, was Riegl als «Denkmalkultus» bezeichnete, hat nicht stattgefunden. Das historische Denkmal bleibt im Gegensatz zu Riegls Vermutung vor allem jenen zugänglich, die etwas über die Vergangenheit in Erfahrung bringen wollen. Es sind heute die Mahnmale, die «gewollten» Denkmäler, die nicht mit «Verstandesargumenten», sondern mit atmosphärischen Wirkungen operieren.

Riegls Feststellung über die Stimmung als Inhalt des modernen Denkmals scheint bis heute ihre Gültigkeit zu behalten. Allerdings sucht die Öffentlichkeit diese Stimmung nicht im zum Gefühl der Vergänglichkeit gebundenen Alterswert, sondern im Gegenwartswert des neuen Kunstwerks. Diese Wende hat womöglich mit der inzwischen vollzogenen Privatisierung der Erinnerung zu tun. Wir haben heute zahlreiche neue technische Möglichkeiten, um unser Verhältnis zur Zeit und zur Vergangenheit zu artikulieren – denken wir nur an die Millionen von Fotos und Videos, die jeden Tag gefertigt und zum Teil im Internet «veröffentlicht» werden. Das Problem ist heute nicht die Speicherung unserer Vergangenheit, sondern vielmehr die Schwierigkeit, unsere digitalen Spuren zu löschen.

Die Gesellschaft braucht das Mahnmal nicht mehr als Erinnerungsspeicher; die Rolle des Standortmarketings, das nach einprägsamen «Landmarks» sucht, ist viel grösser – wie auch (teilweise) im Fall der in diesem Heft vorgestellten Monumente. Die als Mahnmale errichteten und als Gesamtkunstwerke konzipierten Bauten ziehen zwar viele Besucher an. Wie die auratischen, immersiven Mahnmale zeigen, suchen diese aber nicht die kollektive Erinnerung, sondern das Atmosphärische als Gegenwartswert.

Anmerkungen:

[01] Alois Riegl, Der moderne Denkmalkultus: Sein Wesen und seine Entstehung. Wien und Leipzig 1903, neu abgedruckt in: ders., Gesammelte Aufsätze. Augsburg, Wien 1929, S. 144–193

[02] Ebd., S. 172

[03] Riegl 1929 (wie Anm. 1), S. 165

[04] Vgl. Alois Riegl, «Die Stimmung als Inhalt der modernen Kunst» (1899), in Riegl 1929 (Anm. 1), S. 28–39

[05] Riegl, op. cit. (Anm. 1), S. 162

[06] Die Diskussion über die Aufgaben der Denkmalpflege – Wiederherstellung oder Erhaltung – im Fall der Schlossruine ging als «Heidelberger Schlossstreit» in die Geschichte ein.

[07] Musil, Denkmale, in ders., Nachlass zu Lebzeiten.Reinbek bei Hamburg 1962, S. 61f.

[08] Ebd., S. 63

[09] Vgl. auch: Jan Morgenthaler, Eva Schumacher (Hrsg.), Ein flüchtiger Sommer in Zürich. Transit 1999. Zürich 1999

[10] Ákos Moravánszky, «The Visibility of Monuments», in: Harvard Design Review 13, 2001, S. 44–51TEC21, So., 2014.12.14

14. Dezember 2014 Ákos Moravánszky