Editorial

Der grösste Umbau der Schweiz hat beinahe die Dimension eines Stadtgevierts: Neun Departemente von zwei Hochschulen, ein Museum und einige hundert Bewohner sind in das neue Toni-Areal eingezogen.

Die projektierenden Architekten EM2N bezeichnen die Aufgabe denn auch als eine städtebauliche und nicht in erster Linie als eine architektonische. Dies trifft in zweifacher Hinsicht zu: Der fertige Umbau hat urbane Dimensionen, aber auch sein Entwurfsprozess ist städtebaulich. Räume wurden sozusagen wie Grundstücke von der Gesamtfläche abparzelliert und dazwischen öffentliche Plätze und Wege konzipiert.

Umgenutzte Industriebauten sind indes nichts Neues – bereits in den 1990er-Jahren zog ein Teil der heutigen ZHAW (Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften) in umgebaute Gebäude des Winterthurer Sulzer-Areals.

Zunehmender Platzmangel in Städten und ökologische Anforderungen machen Umnutzungen immer interessanter. Die erfolgreiche Transformation der Toni-Molkerei zum Toni-Areal setzte jedoch die vorgefundene, grosszügig bemessene Tragstruktur voraus. Sie war für die aussergewöhnlichen Lasten der ehemaligen Produktionsanlagen ausgelegt.

Dieses Potenzial erweist sich heute als glückliche Fügung, denn beim Bau der Fabrik dachte noch niemand an eine mögliche Umnutzung. The stage is set: Mittels Musik, Tanz und Projektionen werden die Studierenden die zumeist nüchternen Räume schon bald in eine bunte Kulisse verwandeln.

Danielle Fischer

Inhalt

07 WETTBEWERBE

Zusammenleben mit maximalem Freiraum

10 PANORAMA

Mehr Eigenverantwortung, mehr Augenmass

12 VITRINE

Neues aus der Baubranche

14 WIE ENERGIEPOLITIK INNENRÄUME ÜBERFORMT

SIA-Form Fort- und Weiterbildung

17 VERANSTALTUNGEN

18 INDUSTRIE – KULTUR

Gerhard Mack

Wie aus der Toni-Molkerei eine Kreativschmiede für Studenten wurde.

23 TRAGENDES POTENTIAL

Clementine Hegner-van Rooden

Geschickt genutzte statische Reserven tragen zur Umnutzung des Toni-Areals bei.

27 «INGENIEURBAUKUNST UNTER ZEITNOT»

Clementine Hegner-van Rooden

Dialma Jakob Bänziger erzählt von Planung und Bau des grössten Molkereigebäudes vor 42 Jahren.

31 STELLENINSERATE

37 IMPRESSUM

38 UNVORHERGESEHENES

Industrie – Kultur

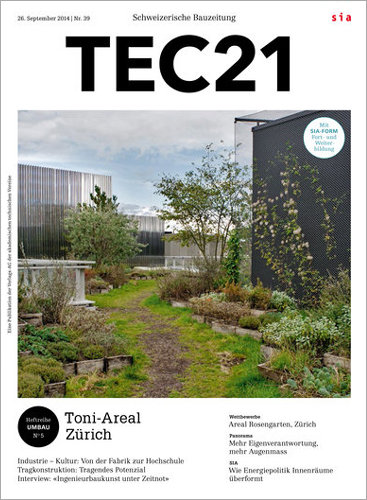

Das neue Toni-Areal ist weit mehr als das dritte Hochschulzentrum in Zürich. EM2N Architekten haben den Koloss aus Beton und Stahl in ein offenes Kulturforum umgebaut.

Als die Toni-Fabrik 1977 in Betrieb genommen wurde, galt sie als modernste Molkerei Europas. Nur 22 Jahre später wurde sie wegen Überkapazität geschlossen, und die Anlagen wurden nach Osteuropa verkauft. Die Swiss Dairy Food ging in der Folge pleite, und die Zürcher Kantonalbank erwarb die Liegenschaft 2005. Eine Begutachtung ergab, dass ein Rückbau nicht sinnvoll gewesen wäre (vgl. «Tragendes Potenzial», S. 23). Das hielt auch eine Stellungnahme des Zürcher Stadtrats zum Gestaltungsplan für eine Umnutzung fest: Das Toni-Areal wurde als «Anker» für das boomende Zürich West bewertet, seine industrielle Erscheinung und die Volumetrie aus Hochhaus und Flachbau, Rampe und robuster Tragstruktur müssten auch künftig erkennbar bleiben.

Eine konkrete Lösung zeichnete sich ab, als der Kanton eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gab, um darin einen Teil seiner Hochschulen unterzubringen. Die Hochschule Musik und Theater Zürich und die Hochschule für Gestaltung und Kunst Zürich sollten zur Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) fusionieren. Bevor dies 2007 umgesetzt wurde, schrieb man einen Studienwettbewerb für das Toni-Areal aus, der 2005/06 durchgeführt und vom Zürcher Architekturbüro EM2N für sich entschieden wurde. Der lange Planungs- und Bauprozess widerspiegelt auch die Situation einer neuen Hochschule, die ihr Selbstverständnis erst noch entwickeln und darin lieb gewonnene Traditionen ihrer beiden Vorgängerinnen integrieren oder abstossen muss. Auch die Terrainkämpfe von Departementen und Fraktionen, die bei einem solchen Prozess kaum zu vermeiden sind, gehören dazu. Die Gewissheit, dass man sich zusammenraufen müsse, weil ein Umzug an einen einzigen Ort unausweichlich bevorsteht, dürfte diesen Prozess wesentlich mit vorangetrieben haben. Die Architekten und ihr Entwurf für die Umnutzung des Industriebaus spielten die Rolle eines Katalysators zum Selbstverständnis der neuen ZHdK. Dass auch Departemente der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), die fachlich nichts mit der Kreativschmiede zu tun hatten, ihren Platz darin finden sollten, machte die Planungsaufgabe nicht einfacher.

1400 Räume auf 108 000 m² Nutzfläche

Die planerischen Hürden sind überwunden, die Bauherrin Allreal, die die Liegenschaft 2007 von der ZKB übernahm, und der Kanton als Mieter haben hier samt Ausstattung 775 Mio. Franken verbaut. Der Koloss hat eine Haut aus gewellten und grüngrau getönten Streckmetallpaneelen erhalten, die seine Unförmigkeit zu einer Figur aus liegendem und stehendem Element vereinen, ansonsten aber auf künstliche Gestaltungselemente verzichtet. Mit dem neuen Studienjahr öffnen diesen September 2014 die beiden Hochschulen ihre Tore. Die ZHdK hat 37 Aussenstellen am neuen Hauptsitz zusammengezogen. Die ZHAW führt die beiden Departemente Soziale Arbeit und Angewandte Psychologie zusammen. 5000 Studierende und Lehrende werden in dem Bau ihrer Beschäftigung nachgehen. Das ist die Bevölkerungszahl einer nicht mehr ganz kleinen Ortschaft in der Schweiz. Dazu kommen die hundert Wohnungen, die auf das bestehende Volumen draufgepackt sind und von der Bauherrin Allreal bereits zum Grossteil vermietet wurden.

Die Architekten EM2N nutzen auch die Topografie der Stadt als naheliegendes Konzept, um den riesigen Gebäudekomplex organisatorisch in Griff zu bekommen. 108 000 m² Nutzfläche waren vom Parkdeck bis zu den Wohnungen im 22-geschossigen Turm unterzubringen. Ein spezifischer Industriebau musste für die Bedürfnisse von Hochschulen und ihnen angegliederten Werkstätten und Kulturinstituten vom Jazzkeller bis zum Sinfoniesaal umgebaut werden. Über 1400 Räume mussten so angeordnet werden, dass das Labyrinth auch bei Hochbetrieb leicht erschliessbar ist. Das geschieht mit einer Signaletik aus Buchstaben und Zahlen, die Biv & Hi teilplastisch auf die Wände aufgebracht haben. Vor allem aber macht die klare Struktur des öffentlichen Raums – das heisst die T-Form aus Halle und Kaskadentreppe sowie das angehängte äussere, rückseitige Boulevard in Form einer Rampe – den Bau übersichtlich.

Städtebauliche Anleihen im Innenraum

Wer aus dem Tram steigt und sich über eine Rampe mit Treppe zum Eingang begibt, betritt eine riesige Halle, die den Bau in seiner Breite über 90 m durchstösst. Hier befinden sich Mensa und Café, aber auch Hörsäle und der Zugang zum Ausstellungstrakt, den das Museum für Gestaltung im Toni-Areal betreibt. Mit der darunter untergebrachten Schausammlung von 500 000 Objekten vom Plakat zum Möbelstück und der darüber gelegenen Handbibliothek bildet sie im ehemaligen Trockenwerk einen sechsgeschossigen Informationscluster, der real und auch bildhaft die Basis für die Hochschultätigkeiten legt. Während diese Halle ein städtischer Platz ist, führt auf der gegenüberliegenden Seite des Ausstellungstraktes eine Kaskadentreppe über die ganze Länge des Flachbaus als Avenue in die oberen Stockwerke. Sie erschliesst die verschiedenen Bereiche der ZHdK, die hier andocken, und entfaltet einen eigenen Raumcharakter. Fünf Höfe, die in das Volumen eingeschnitten wurden, um Tageslicht ins Gebäudeinnere zu bringen, weiten den Blick. Die mittlere Etage ist als Plaza ausgeführt, die für Events und Ausstellungen genutzt werden kann. Eine Holzverkleidung macht die Treppenstufen zu Arena-Sitzplätzen. Am Semesterende werden die anliegenden Ateliers der Studierenden geöffnet, und der Bereich wird zu einer Ausstellungsszenerie für ihre Arbeiten. Brandschutztechnisch wurde die Lösung möglich, weil Fluchtwege von den angrenzenden Räumen nach hinten über separate Treppenhäuser geführt werden.

Wer diese Avenue verlässt, gelangt über Flure zu den Atelier- und Übungsräumen der Studierenden an den Aussenseiten des Baus und zu den funktionsgebundenen Räumen der Departemente im Innern. Diese wurden vertikal und horizontal nach funktionalen Verwandtschaften angeordnet. So bedient der Technikraum mehrere Tonstudios ebenso wie Konzerträume, Kino und Jazzclub auf verschiedenen Stockwerken. Solche Cluster für Ton, Fotografie, Ballett, Bühne sind wie Quartiere zusammengefasst. Die Flure, die sie umgeben, weisen leichte Knicke und Niveauunterschiede auf, die Quartierwechsel markieren und der besseren Orientierung dienen, ganz ähnlich wie man es von Strassen und Gassen kennt. Die Unterschiedlichkeit des Raums wird überdies durch ein Lichtkonzept betont, das eine Vielzahl von Stimmungen suggeriert. Die Beleuchtung der öffentlichen Zonen wechselt. Cafés und Mensa sehen von der Eingangshalle so aus, als ob man in einen geschlossenen Raum mit eigener Atmosphäre blicken würde, wie man es als Passant von der Strasse einer Stadt auch tut.

Von der Grossmolkerei zur Kulturfabrik

Diese Orientierung am grösseren öffentlichen Massstab findet sich auch in der Ausgestaltung des Gebäudes. Die Architekten suchen die industrielle Identität wachzuhalten, obwohl ausser der Tragstruktur nicht viel von der ursprünglichen Substanz bewahrt werden konnte: neue Industrieböden, zumeist aus Beton oder uni grauem Linoleum, aber auch aus Holz, wo Akzente gesetzt werden sollen, weiss oder hellgrau gestrichene Wände und Decken, an denen die massive Tragstruktur ablesbar bleibt und die Leitungen sichtbar montiert sind. Die überwiegende Zahl der Räume ist multifunktional angelegt und neutral gehalten. Das gelingt meistens, bedauerlich ist die planerische Zurückhaltung jedoch bei den Museumsräumen, die unentschieden bleiben zwischen White Cubes und blossen Containern. Hier wird spürbar, welche Begrenzungen die bestehende Tragstruktur und die Anforderungen der Haustechnik der Raumgestaltung setzten. Neu eingezogene Decken und verbreiterte Stützpfeiler, die nötig waren, um die zusätzlichen Geschosse für das ehrgeizige Raumprogramm zu tragen, ziehen enge Grenzen. Der neue Hochschulkomplex ist auch ein hervorragendes Beispiel für die Absurdität heutiger Baunormen, die zahllose Kabel- und riesige Lüftungsschächte erforderlich machen und damit beispielsweise Ausstellungsräume verunklärten.

Unübersehbar ist die Neugierde der Architekten auf die Stadt. Am auffälligsten wird sie bei der rückseitigen Anlieferungsrampe. EM2N haben sie in einen Kulturboulevard umfunktioniert, der das Rückgrat des neuen Zentrums bilden soll. Am hinteren Ende zur Förrlibuckstrasse gelegen, lädt er zum Flanieren ein. Die Strassenlampen, die man hier montierte, haben das Potenzial, den Ort in eine südländische Promenade zu verwandeln. Über die Rampe gelangt man zu den Kulturinstituten, die die Architekten so platziert haben, dass sie auch unabhängig vom Hochschulbetrieb funktionieren. Der Jazzkeller liegt unter der Erde, seine Bar leuchtet durch ein Fensterband unter der Rampe nach oben. Wer weiter hinaufgeht, trifft auf ein professionell ausgestattetes Kino, eine Etage weiter auf zwei kleinere Musiksäle für elektronische Musik und für Orgel, einen Ausstellungsraum und am Ende der Rampe auf den grossen Konzertsaal. Ihm ist ein gedecktes Foyer im Freien vorgelagert, von dem eine Treppe auch auf die Dachterrasse führt. Wie bedeutend dieses Rückgrat für das Konzept der Architekten ist, macht die edlere Gestaltung dieser Räume deutlich, etwa mit spiegelndem Chromstahl oder schwarzen Cupolux-Paneelen bei den kleinen Konzertsälen. Das neue Hochschulzentrum will auch eine Kulturfabrik sein und macht seine Tore weit zur Stadt hin auf.TEC21, Fr., 2014.09.26

26. September 2014 Gerhard Mack

Tragendes Potenzial

Das Betonskelett der Toni-Molkerei blieb erhalten, weil bereits bei seiner Erstellung ein enormes Anpassungspotenzial einkalkuliert wurde. Die Ingenieure von Walt Galmarini haben diese Stärke in

die Neunutzung einbezogen.

Die Toni-Molkerei in Zürich erfuhr eine radikale Erneuerung. Bis auf den 40 Jahre alten Rohbau wurde das ganze Bauwerk rückgebaut. Dabei wurde die Umnutzung des Areals im Gestaltungsplan von 2003 festgehalten. Studien in den Jahren 2001 bis 2005 belegten die Machbarkeit von Nutzungsänderungen der damals 30-jährigen Liegenschaft und zeigten auf, dass ein totaler Rückbau weder ökonomisch, ökologisch noch städtebaulich sinnvoll sei. Zum einen hätte er viel graue Energie freigesetzt. Allein die Bodenplatte besteht aus ein bis zwei Meter dickem Beton, insgesamt wurden 12 000 t Stahl verbaut.

Zum anderen liegt die Fabrik tiefer, als es das Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft heute genehmigen würde, denn seit dem Bau ist der Grundwasserspiegel um 1 bis 1.5 m gestiegen. Bei einem Neubau hätten sich die Planenden an die höher liegende Kote halten müssen, womit man Nutzfläche verloren hätte. Gegen einen Rückbau sprach auch die gut erhaltene Tragkonstruktion, die grossräumig ausgelegt und für hohe Lasten bemessen ist. Das ermöglicht eine grosse Flexibilität und verschiedene Nutzungen; die Grundsteine für das Projekt.

Das Tragwerk, das Dialma Jakob Bänziger 1973 plante und ausführen liess, besteht aus vier Haupttrakten: das Kesselhaus mit Trockenwerk und die markante Rampe an den beiden Enden des Gebäudes sowie der Fabrikationstrakt und das Kühllager als Flachbau dazwischen. Drei quer verlaufende Dilatationsfugen gliedern das Bauwerk in die vier Hauptabschnitte. Jeweils zwei Treppenkerne und eine Windscheibe stabilisieren jeden Trakt. Der Skelettbau im Flachbau ist auf einem Raster von 10 × 10 m Abmessung aufgebaut. Die bis zu 7.28 m hohen und schlanken Stützen ( = 36–15) sind als Pendelstützen ausgebildet. Die Flachdecken sind 52 bis 74 cm dick und nicht vorgespannt, da es möglich sein sollte, nachträglich grosszügige Aussparungen aus der Stahlbetondecke auszuschneiden. Darin liegt das dem Projekt eigene Veränderungspotenzial («Ingenieurbaukunst unter Zeitdruck», S. 27).

Das Tragwerk: vorausschauend geplant

Die Tragkonstruktion war eine ausgeprägte Stärke des Bauwerks, die die Ingenieure von Walt Galmarini für den Umbau zu nutzen wussten. Der Bestand war in den Ausführungsplänen ersichtlich, die alle im Archiv des Ingenieurbüros Bänziger Partner vorhanden sind. «Wir scannten über 200 Schalungspläne und 1000 Dokumente ein und zeichneten alles neu», berichtete Gregorij Meleshko, Projektleiter bei Walt Galmarini. Die Ingenieure bauten das Projekt auf einem digitalisierten Zustand der damaligen Planung auf. Abweichungen des Bestands von den Plänen nahm ein Geometer auf; ebenfalls digitalisiert bot sich eine komfortable Situation für die Planung und die Ausführung des Umbaus. Der Aufwand war gross, doch das Risiko für Unvorhergesehenes in der Ausführung verkleinerte sich dadurch.

Ingenieure und Architekten liessen sich zusammen auf den Bestand, d. h. den bestehenden Rohbau ein, und in einem intensiven iterativen Prozess kristallisierten sich die Grundrisse heraus (vgl. «Industrie – Kultur», S. 18) und insbesondere die markanten Durchstösse für die Lichthöfe.

Den Schnittkraftlinien folgend

Die Neubaumassnahmen passten die Ingenieure den Erkenntnissen an, die sie aus der Bestandsanalyse gewonnen hatten. Dabei setzten sie tragwerkspezifische Regeln virtuos in die Architektur um. Die Lichthöfe stehen exemplarisch dafür: Ihre Platzierungen sind auf die statischen Rahmenbedingungen abgestimmt, damit möglichst wenige kostspielige Tragwerksverstärkungen vorgenommen werden mussten.

Bänziger hatte sein Tragwerk für nachträgliche Öffnungen von 7 × 7 m konzipiert – aus betrieblichen Gründen war es notwendig, die Maschinerie für den Milchverarbeitungsprozess auswechseln zu können. Bänziger legte deshalb die schlaffe Bewehrung in 3 m breite Streifen. Für die Platzierung der Perforierungen hielten sich die Ingenieure an diese planerisch dokumentierten Angaben. Sie reizten das statische Konzept allerdings weiter aus, um grössere Ausschnitte zu ermöglichen: Sie schnitten die Stahlbetondecke dort, wo die Momentenschnittkraftlinie null ist. Folgt man diesem Prinzip, sind auch bei grösseren Öffnungen als 7 × 7 m in der Regel keine Verstärkungen notwendig, denn die Beanspruchung der Decke bleibt gleich. So gelang eine Symbiose zwischen dem architektonischen Raumprogramm und dem statischen Kräftefluss: Licht gelangt bis in den Kern des 90 m tiefen Gebäudes.

Konzept der Gebäudestabilität erhalten

Auch das Konzept der Gebäudestabilität ist erhalten. Nach wie vor stabilisieren dieselben Tragelemente das Bauwerk – auch bei aussergewöhnlichen Ereignissen wie einem Erdbeben. Dank dem Erdbebenkonzept waren alle notwendigen Elemente da. Allerdings mussten einzelne Bauteile verstärkt werden, denn die auf damalige Anforderungen ausgelegte Tragkonstruktion genügte den aktuellen Normen nicht mehr. Die rechnerisch aufzubringenden Einwirkungen sind seit der Erstellung des Gebäudes um den Faktor vier angestiegen. Die Neunutzung als Schule bedingt für die Dimensionierung zudem eine höhere Gebäudeklasse; die Bauwerksklasse II. Das erhöht die rechnerischen Einwirkungen nochmals um 20 %.

Um die Flexibilität des Grundrisses zu bewahren, verstärkten die Ingenieure möglichst nur den Bestand, indem sie bestehende Scheiben aufdoppelten. Wo zusätzliche Tragelemente für die horizontale Lastabtragung notwendig waren, nutzten sie aus dem architektonischen Konzept notwendige Elemente wie die neuen Fluchttreppenhäuser. In einzelnen Fällen erneuerte man die Konstruktion ganz, um die Tragsicherheit zu erreichen. So entkernte man zwei Treppenhäuser, und zwei weitere trug man ab, um sie entsprechend dimensioniert neu aufzubauen.

Für die Lastabtragung im Erdbebenfall fehlte im Untergeschoss die sogenannte «steife Kiste», worin die Erdbebenwände geschosshoch eingespannt werden sollten. Um die Stützenreihe im Fassadenbereich und damit den Lichteinfall beibehalten zu können, verlegte man die «steife Kiste» nach innen. Die Ingenieure nutzten notwendige Wände im Kernbereich der untersten Geschosse und führten sie in Stahlbeton statt in Kalksandsteinmauerwerk aus.

Kompatibilität zwischen Alt und Neu

Trotz den guten Voraussetzungen, die der Rohbau für das neue statische Konzept mitbrachte, waren gewichtige Anpassungen nötig. Die Neunutzung bedingte neue Zwischendecken, und der neue 22-geschossige Turm, dessen oberste zehn Etagen als Wohnungen genutzt werden, erforderte Verstärkungen der Rahmenkonstruktion und der Bodenplatten. Bänziger hatte Massnahmen eingeplant, um nachträglich Zwischendecken einbauen zu können. Wertvoll waren die eingerechneten Lasten, die aus den 2 t/m2 Nutzlast (20 kN/m2) und den Lastreserven bestanden. Denn es waren fast 80 000 m² neue Flächen notwendig. Mit dem leichten (ca. 350 kg/m2) und bewährten Deckensystem aus einer Stahl-Beton-Verbundkonstruktion war es möglich, die ursprünglichen 10 m Spannweite einzuhalten, ohne zusätzliches Eigengewicht auf das Tragsystem. Auf der Höhe der Bodenplatte erreichten die Ingenieure bei den Stützen zu 80 % einen Lastausgleich. Verstärkungen im Flachfundament waren deshalb kaum erforderlich. Flachdecken wären gegenüber dem gewählten Stabtragwerk in Detailkonstruktionen wie den Anschlüssen von Brandschutzwänden einfacher zu handhaben gewesen, doch hätten sie die Tragfähigkeit der Bodenplatte überschritten. Bei den restlichen 20 % wären massive Durchstanzverstärkungen notwendig gewesen. Mit einem Modell, das bestehenden Bauten zugrunde liegt (die aktuelle Normenreihe 269 gab es noch nicht), konnten die Ingenieure mit Unterstützung der ETH nachweisen, dass nur etwa 10 von über 100 Stützen verstärkt werden mussten. Für diese Fälle doppelte man die Bodenplatte auf und presste Mikropfähle kontrolliert in den Untergrund.

Es war nicht einfach, alle Verstärkungen in den Bestand zu integrieren, denn Alt und Neu waren nicht kompatibel. Die Geilinger-Stahlpilze in den Stahlbetondecken zum Beispiel genügten gegen Durchstanzen nicht mehr. Durchgebohrte Gewindestangen verstärken die Decken im Stützenbereich. Sie sind vorgespannt und ausinjiziert, damit sie für die Lastabtragung wirksam sind. Ebenso galt es, die Kompatibilität zwischen alten und neuen Stützenkonstruktionen im aufgestockten Trockenwerk zu beurteilen. Denn hier waren infolge der zusätzlichen Geschosse Verstärkungen erforderlich. Der neue Beton schwindet, der bestehende nicht mehr. So entsteht zwischen Stützenkopf und Decke eine klaffende Fuge, und die Last wird nicht in die neue Stütze abgetragen, sondern nur in die bestehende; es droht Versagen. Flachpressen schlossen die Schwindfuge und spannten die neuen Stützen vertikal vor. Etappenweise wurde die Verkürzung infolge Schwinden und Kriechen kompensiert und das Zusatzgewicht der Aufstockung ausgeglichen. Im letzten Pressgang ersetzte man das Wasser mit Zementmilch. Nur so konnten auch diese neu integrierten, sicheren Tragelemente wirksam werden.

Aufstockung auf Abfangtisch

Nicht nur die Neunutzung, auch die Aufstockung des Trockenwerks erforderte eine Angleichung der Tragkonstruktion. Im bestehenden Trockenhaus ist das Tragwerk auf einem Industrieraster von 5 × 12.5 m aufgebaut; alle 5 m ist ein Rahmen angeordnet. Diese Struktur ist für den Wohnungsbau, der oben aufgestockt wurde, nicht optimal – dafür sollte ein Raster von 6.5 × 6.5 m erreicht werden. Eine Abfangdecke aus einem Trägerrost aus Stahl bildet den Wechsel.

Damit das Geschoss mit der Abfangdecke gut nutzbar blieb – es ist ein Dozentenfoyer –, durfte die Tragwerkshöhe des Rosts 1.5 m nicht überschreiten. Dies erforderte auch in diesem Fall einen geschickten Umgang mit den Kräften. Die Beine des Abfangtischs (Abb. links) stehen schräg und verkürzen die Spannweite des Abfangträgers – die Tischplatte sozusagen. Die Achslinien der Stützen sind so gestellt, dass das Stützmoment des Abfangträgers gleich dem Feldmoment ist. Dadurch ist das maximale Moment kleiner als bei einem einfachen Balken, weshalb der Träger eine geringere statische Höhe benötigt. Die aufgrund der schräg gestellten Beine entstehenden Zugkräfte übernehmen ein vorgespanntes Zugband aus einem Walzprofil HEB 360 und zwei Zugstangen d = 50 mm. Der Kräftefluss ist in sich geschlossen, und die Stützenfüsse konnten unten einfach auf die neuen Betonstützen abgestellt werden.

Der Abfangtisch mit seiner schieren Grösse verwischt die Dimensionen des Gebäudes – man verliert die Massstäblichkeit. Er zeigt, dass Konstruieren im Bestand eine grosse Herausforderung ist, die zuweilen Neubaukonstruktionen in den Hintergrund drängt. So wurden die Konzertsäle auf dem Dach für 400 Personen mit einer 20 m weit gespannten Stahlverbundkonstruktion zu Nebenbaustellen.

Die gesamte Transformation von der Milchverarbeitungs- zur Kunststätte basiert entscheidend auf der Anpassungsfähigkeit des bestehenden Rohbaus. Hier bot sich mit dem gegebenen Potenzial und den archivierten Grundlagen eine feudale Situation. Dabei von Glück zu sprechen, wäre zu bequem. Denn der Grundstein liegt in einem wertvollen Prinzip: ein einfaches, aber intelligentes Tragwerk zu erstellen, das mit verschiedenen Nutzungs- und Architekturformen kompatibel ist. Ein weitsichtiger Gedanke, der künftig mit dem Anwachsen der Umbauten noch bedeutender wird.TEC21, Fr., 2014.09.26

26. September 2014 Clementine Hegner-van Rooden