Editorial

Die Hochkonjunktur hat ein sperriges Erbe hinterlassen. Bauten der 1960er- und 1970er-Jahre mit soliden Tragwerken und teilweise grosszügigen Raumhöhen, aber ungenügend gedämmten Fassaden; obsolet gewordene Zivilschutzanlagen, niedrig und kleinräumig, die als unverrückbare Betonklötze im Grundwasser hocken: Solche Beispiele gibt es in der Schweiz zuhauf. Was tun damit?

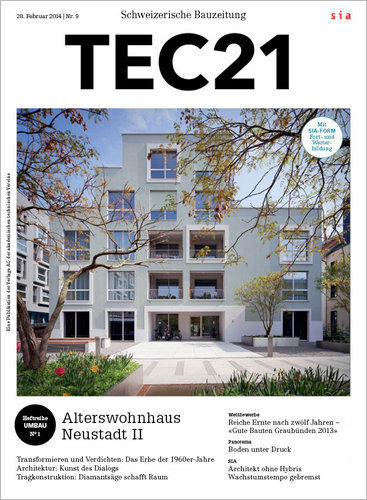

Als Auftakt unserer Heftreihe «Umbau» (vgl. Hinweis links) haben wir ein aktuelles Projekt unter vielen gewählt. Das Schulhaus Neustadt II in Zug wurde in Alterswohnungen, der darunter liegende Schutzraum in eine Tiefgarage transformiert. Dabei erhielt der bestehende Bau nicht nur eine andere Nutzung, sondern auch zwei zusätzliche Geschosse und eine neue Fassade. Die tief greifenden Eingriffe waren richtig: An der gut erschlossenen Lage im Stadtzentrum drängt sich eine Verdichtung geradezu auf, die Nähe zu einem bestehenden Altersheim begründet die Umnutzung, auch die energetische Optimierung macht Sinn, und das sensibel gestaltete Gebäude wertet die ganze Nachbarschaft auf. Trotzdem stellt sich die Frage nach der Angemessenheit: Was soll ein Umbau leisten und zu welchem Preis? Die Herausforderungen, mit denen das Planerteam konfrontiert war, werden die Baubranche in den nächsten Dekaden weiter beschäftigen.

Das Beispiel Neustadt II zeigt, dass die Suche nach einer angemessenen Lösung zuweilen unerwartete Wendungen nimmt. Und es belegt ganz beiläufig, dass ein guter Ingenieur auch eine sinnlose Aufgabe elegant zu lösen vermag.

Judit Solt