Editorial

Dieses Heft verdankt sich einer engen Kooperation mit unserer Schwesterzeitschrift «Tracés». Unsere Kolleginnen und Kollegen in Lausanne haben Texte beigesteuert, ihr Wissen und ihre Beziehungen haben die gemeinsame Recherche in Genf erleichtert.

Diese umfasste die Lektüre des mittlerweile umfangreichen Konvoluts von Texten zur Genfer Stadtplanung, ein Interview mit dem Kantonsarchitekten, Gespräche mit Stadtplanerinnen, Beamten und Politikern, Stadtrundgänge, Besichtigungen von Siedlungen und Besuche von Ausstellungen zum Thema.

Einmal mehr wurde dabei deutlich, wie gross die Unterschiede zwischen den Kantonen und Sprachregionen in diesem Land sind. Zwar gibt es einige Grenzgänger, die zweisprachig arbeiten, doch sind wohl die wenigsten Fachleute gut über das Geschehen in den anderen Landesgegenden informiert. Die Sprachgrenze ist und bleibt eine Barriere – die Schweiz funktioniert ja trotzdem leidlich.

Dabei würde sich im Bereich Planen und Bauen gerade jetzt ein intensiver Austausch lohnen. Denn die Genferseeregion befindet sich nach einer langen Krise, während der sie in der Stadtentwicklung kaum mehr innovativ war und in Sachen Umwelt und Verkehr weit ins Hintertreffen geriet, wieder im Aufbruch. Der gegenwärtige Wirtschaftsboom hat den Nachholbedarf bei der Infrastruktur und im Wohnungsbau bewusst gemacht und eine höchst vitale, von öffentlichen Debatten begleitete Planertätigkeit ausgelöst.

Insbesondere Genf hat deshalb, was Konzepte für eine nachhaltigen Stadtentwicklung anbelangt, heute mehr zu bieten als die Deutschschweiz.

Hingegen fehlt dort fürs Erste – nach der langen Krise liegt das auf der Hand – das pragmatische Know-how zum raschen Bauen, das in der Deutschschweiz in den vergangenen Jahren weidlich trainiert werden konnte. Viele gute Architektur- und Ingenieurbüros stehen bereit, aber die Baugesetze und die behördlichen Verfahren in Genf sind noch zu kompliziert, und kaum jemand hat Erfahrung mit der Moderation von komplexen Planungsprozessen.

In dieser Situation könnten beide Landesteile von einem Austausch profitieren: wir von ihren umfassenderen Überlegungen zu zukunftstauglichen Siedlungsformen, sie von unseren praktischen Erfahrungen bei der Realisierung. Genfs riesiges Bauprogramm ist nicht zuletzt eine Chance für Deutschschweizer Planer, Projektentwickler, institutionelle Anleger und Baugenossenschaften.

Wenn es gelingt, die Differenzen und Ungleichzeitigkeiten zwischen den Sprachregionen hin und wieder zu nutzen, dann sind sie ein kreativer Vorteil dieses Landes. Deshalb betrachten es TEC21 und seine Schwesterzeitschriften als Auftrag, regelmässig über Entwicklungen und Projekte in den anderen Landesteilen zu informieren.

Ruedi Weidmann

Inhalt

05 WETTBEWERBE

Kammermusik im «Städtli»

12 MAGAZIN

Feste Burg – leichtes Zelt | Chancen und Grenzen der Partizipation | Leserbrief | Den g-Wert von Glas vor Ort messen | Lehre und Forschung kartografiert

22 GENFS RICHTPLAN 2030 – ENDE DER ZONENPLANUNG

Ruedi Weidmann

Der neue Richtplan des Kantons Genf ist ein historischer Schritt hin zu einer nachhaltigen Raumplanung.

24 GENFS LUST AUF EIN NEUES STÄDTEBAU-KAPITEL

Cedric van der Poel, Ruedi Weidmann

Genfs Regierung rechnet mit der jüngsten Stadtentwicklung ab und schafft Grundlagen für eine städtebauliche Neuorientierung.

28 PROMENADE FÜRS QUARTIER

Pauline Rappaz

Die Siedlung «Coupe Gordon Bennett» in Vernier setzt Anliegen des neuen Richtplans um. Wohnen, Arbeiten und Einkaufen: Das Quartier erhält ein Zentrum.

32 VOM NATURSCHUTZ ZUM UMBAU DER LANDSCHAFT

Lukas Denzler

Genfs Agglomerationspolitik vernetzt Naturräume über die Landesgrenzen hinweg. Das ist einmalig in Europa. Ein Spaziergang entlang der renaturierten Aire.

37 SIA

Urhütte «Wund» | Vom Plan zum Modell? | Kommission für Informatiknormen | Baukultur als neues Politikfeld

42 FIRMEN| PRODUKTE

Egger | Aizo | Sika Sarnafil | Colores | Krapf | HMQ

53 IMPRESSUM

54 VERANSTALTUNGEN

Genfs Richtplan 2030: Ende der Zonenplanung

Genfs Kantonsparlament hat den neuen kantonalen Richtplan genehmigt. Er ist von historischer Bedeutung, denn er verlässt das überholte Prinzip, die Stadt in Wohn-, Industrie- und Dienstleistungszonen aufzuteilen. Künftig soll der Raum im Kanton Genf entweder Stadt oder Land sein: entweder dicht bebaut und funktional gemischt oder unbebaut und naturnah. Die bestehende Bebauung wird radikal verdichtet. Die grosse Frage aber ist: Wer soll das alles bauen?

Im Kanton Genf waren Verkehrs- und Stadtentwicklung und der Wohnungsbau in den letzten Jahrzehnten politisch weitgehend blockiert. Alle Projekte scheiterten an der Urne. Daraus resultierten Versäumnisse: Die 1.5-Millionen-Metropole hat bis heute keine S-Bahn, dafür einen katastrophal hohen Anteil der Autos am Gesamtverkehr, tägliche Staus, Luft- und Lärmwerte im Alarmbereich. Die Agglomeration ist rasch gewachsen, jedoch nur in Frankreich, da in Genf kaum Wohnungen gebaut wurden. Ein Grund dafür liegt in der kantonalen Politik, die stark auf soziale Gerechtigkeit ausgerichtet ist. Das ist aus Sicht einer nachhaltigen Entwicklung zwar positiv, doch bremsen etliche Gesetze Investitionen in den Wohnungsbau. Das Resultat: grosse Wohnungsnot in Genf, Abwanderung über die Grenze und noch mehr Pendlerverkehr (TEC21 36/2011).

Raumplanung über die Landesgrenzen

Nach einem langen Vernehmlassungsverfahren und etlichen Modifikationen hat nun aber das Kantonsparlament am 20. September den neuen kantonalen Richtplan 2030 angenommen. Er basiert auf den Hauptthemen Stadtentwicklung, Verkehr und Landschaftsraum. Neu und ausserordentlich an diesem Plan ist zunächst, dass er das Genfer Agglomerationsprogramm konkretisiert, das neben dem Kanton Genf auch den Waadtländer Bezirk Nyon und Teile der französischen Departemente Ain und Haute-Savoie umfasst. Somit beschreibt der Richtplan die künftige Entwicklung Genfs auf überkantonaler, ja internationaler Ebene.

50 000 Wohnungen in 17 Jahren

Im Bereich Stadtentwicklung sieht der Richtplan den Bau von 50 000 neuen Wohnungen bis 2030 vor. Zur Erinnerung: Das boomende Zürich realisierte im ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts «10 000 Wohnungen in 10 Jahren». Bemerkenswert ist auch, wo und wie dieses Wachstum stattfinden soll: Das dichte, multifunktionale Stadtzentrum Genfs dient als Vorlage für die Stärkung von Subzentren und die Nachverdichtung bestehender Quartiere entlang von Achsen des öffentlichen Verkehrs. Ziel ist eine Stadt der kurzen Wege, in der man sich zu Fuss, mit dem Velo und in öffentlichen Verkehrsmitteln zwischen Wohnung, Arbeitsplatz, Einkaufsläden und Erholungsorten bewegen kann. Im Richtplan sind dafür zehn prioritäre Entwicklungszonen bestimmt worden, die «Grand Projets» (vgl. Kasten).

Stadt oder Land

Ziel ist auch eine Stadt, die bis an ihre Ränder so dicht und lebendig bleibt wie in ihrem Zentrum, aber von naturnahen und landwirtschaftlichen Grünzügen umgeben und durchdrungen ist. Denn zwischen den dichten Stadtteilen liegt ein Netz von öffentlichen Grünräumen, die bis in die Kernstadt führen. Der ländliche Raum wird nicht mehr als Reserve für die Siedlungsentwicklung betrachtet, sondern als Raum für die stadtnahe Lebensmittelproduktion und für Projekte zur Vernetzung der natürlichen Lebensräume (vgl. S. 32). öffentlicher nahVerkehr Im Bereich Verkehr sieht der Richtplan endlich ein ausreichendes Regionalverkehrsnetz vor. Kernstück ist die S-Bahnlinie CEVA, die seit 2011 im Bau ist (Tec21 36/2011). Rund um ihre von Jean Nouvel entworfenen Stationen soll die Bebauung nachverdichtet werden. Der Richtplan stärkt auch die Renaissance des Genfer Trams, das vor 60 Jahren fast ganz abgeschafft wurde. Das heute wieder existierende Netz soll mit Linien nach Bernex und über die Landesgrenzen nach St. Julien, Ferney-Voltaire und Annemasse ergänzt werden.

Anfang vom Ende der Zonenplanung

Die Verdichtung geschieht zum einen auf einigen neu eingezonten Flächen, vor allem aber in bestehenden Industrie- und Einfamilienhausgebieten, von denen viele für mehr Ausnützung und gemischte Nutzung geöffnet werden. Ein Beispiel ist das auch im internationalen Vergleich herausragende Projekt zur Umwandlung des Industriegebiets Praille-Acacias-Vernets (PAV) in ein Zentrumsgebiet (Tec21 36/2011). Auch wenn der Zonenplan erhalten bleibt, läutet der neue Genfer Richtplan damit das Ende der klassischen Zonenplanung ein. Er überwindet das überholte Konzept der Aufteilung in Wohn-, Industrie- und Dienstleistungszonen. Die nachhaltige Stadt bietet alles im Quartier und produziert keinen Zwangspendelverkehr. Das ist ein historischer Schritt hin zu nachhaltigen Siedlungsmustern.

Wenig politischer Widerstand

Auf dieser planerischen und konzeptionellen Ebene überholt der Kanton Genf alles, was bisher in der Deutschschweiz in Sachen nachhaltiger Raumplanung gelaufen ist, um Längen. Der politische Widerstand war diesmal, zum Erstaunen aller Beteiligten, nicht unüberwindbar. Gegen das Aufzonen der Einfamilienhausgebiete gab es einigen Protest, doch scheinen das Genfer Stimmvolk und die wichtigsten Parteien und Verbände eingesehen zu haben, dass es einfach nicht weitergehen konnte wie bisher. Auch der Gewerkschaftsbund und der ebenso mächtige Mieterverband unterstützen den Aufbruch, nachdem sie teilweise höhere Anteile für den gemeinnützigen Wohnungsbau aushandeln konnten.

Und wer BAUT das alles?

Das grösste Hindernis liegt für einmal nicht in der Politik, sondern in der Macht der Gewohnheit. Die Frage ist nämlich, wer das alles bauen soll. Private und institutionelle Anleger werden in Genf durch Gesetze gebremst, die für soziale Gerechtigkeit im Wohnungsmarkt sorgen sollen, diesen jedoch kompliziert und unlukrativ gemacht haben. Non-Profit-Investoren wie Genossenschaften, Stiftungen oder die Gemeinden sind in den vergangenen Jahren auch nicht durch Initiative aufgefallen. Hier gäbe es Anregungen ennet dem Röstigraben – der für junge Genferinnen und Genfer übrigens kaum mehr von Bedeutung ist. Die jahrzehntelange Blockade in der Stadtentwicklung hat eine Planermentalität gefördert, die alles berücksichtigen will und sich nicht traut, Fehler zu machen. Deshalb wurden in Genf in den letzten Jahren in umfassenden Überlegungen und beeindruckenden Diskussionen zahllose kluge Studien, überzeugende Konzepte, wunderbare Pläne und schöne Publikationen erarbeitet – jedoch kaum Bauten realisiert, an denen die Ideen endlich sichtbar würden und überprüft werden könnten. Das Savoir-faire, der Mut zum Versuch scheint verloren gegangen zu sein. Beschleicht einen in der Deutschschweiz in neuen Quartieren nicht selten das Gefühl, etwas mehr konzeptionelle Überlegungen wären der Nachhaltigkeit und der Lebensqualität zuträglich gewesen, so packt einen in Genfs epischer Debatte pure Ungeduld: Baut doch endlich! Dann kann man die ersten Bauten evaluieren und die Konzepte und Verfahren aufgrund erster konkreter Erfahrungen justieren (vgl. S. 24). Nur in realen Projekten können Architekturschaffende adäquate Formen für die neuen Ansprüche finden – etwa im Wohnungbau, wo die Genfer Büros mangels Gelegenheit offensichtlich aus der Übung gekommen sind (vgl. S. 28).TEC21, Fr., 2013.10.18

18. Oktober 2013 Ruedi Weidmann

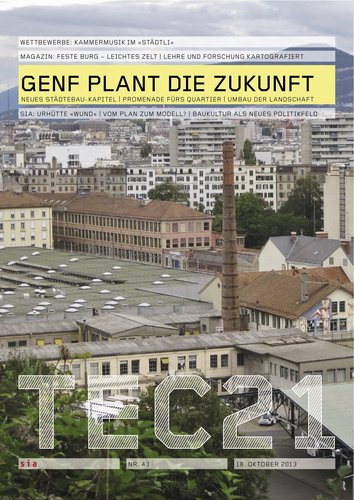

Genfs Lust auf ein neues Städtebau-Kapitel

Schonungslos rechnet die Genfer Regierung mit der Stadtentwicklung der vergangenen Jahrzehnte ab. Der neue kantonale Richtplan soll die Folgen von 40 Jahren planerischem Stillstand korrigieren. Dafür werden gesetzliche Grundlagen und Planungsverfahren erneuert. Neue Bauformen sollen Genfs Rückkehr zu einem innovativen Städtebau beflügeln, das für die Stadt so charakteristische Scheibenhochhaus hat ausgedient.

Im Februar 2013 verabschiedete die Genfer Kantonsregierung den neuen kantonalen Richtplan 2030. Die vorangegangene Konsultation der Verwaltung und die öffentliche Vernehmlassung hatten die grundsätzlichen Ziele des Entwurfs nicht infrage gestellt. Da der technisch formulierte Richtplan nicht für alle verständlich ist, hat der Regierungsrat dazu eine Broschüre herausgegeben und sie mit dem ebenso reizvollen wie doppeldeutigen Wortspiel «Genève Envie» betitelt.[2] Die Publikation übersetzt die technischen Paragrafen in politische Willensbekundungen und macht die Absichten der Regierung im Bereich der Stadt- und Raumentwicklung deutlich, nicht zuletzt im Hinblick auf die Behandlung des neuen Richtplans im Kantonsrat, der ihn am 20. September ebenfalls gutgeheissen hat. Die Broschüre enthält erstaunliche Aussagen, auch wenn sie nicht viel Konkretes über den Inhalt des neuen Richtplans verrät und jenen, die sich zur Sache äussern wollen, dessen Lektüre nicht erspart. Die Illustration tendiert in Richtung Stadtmarketing, der Text jedoch überhaupt nicht. Bei aufmerksamem Lesen wird klar, dass er eher zur Kategorie der politischen Weissbücher gehört, die einen historischen Bruch markieren wollen.

Schonungslose Stadtkritik

Wer den Willen zu einem Bruch bekundet, hat eine Bestandsaufnahme gemacht. Der Befund der Kantonsregierung ist schonungslos. Er beschreibt den Kanton in der Broschüre als monozentrisches Gebiet, in dessen Kern «sich alle Begierden und alle Frustrationen kristallisieren»[3], mit einem Zentrum, das der Arbeit und dem Konsum vorbehalten sei, tagsüber belebt, doch «nachts und am Wochenende verlassen, abgesehen von einigen Touristen und unerlaubten Aktivitäten», und mit Randgebieten, «in denen man nichts tut ausser schlafen»[4]. Ein Kanton, in dem die Wohnungsknappheit und die Höhe der Mieten für einen «neuen Feudalismus» und «Schmugglerpraktiken»[5] gesorgt hätten, in dem Familien verarmten und die Nettoeinkommen der Haushalte zu den niedrigsten der Schweiz gehörten, wo «junge Familien mehr arbeiten müssen und mehr Zeit brauchen, um vom Wohn- zum Arbeitsort zu gelangen, dafür weniger Zeit für ihre Kinder finden und am Monatsende nach dem Begleichen von Miete und Kinderbetreuungskosten weniger Geld haben.»[6] Schliesslich beurteilt der Regierungsrat trocken und ohne Umschweife die Wohnbauarchitektur der vergangenen Jahre: «Seit mehreren Jahrzehnten scheinen Fantasie und Kreativität, was den Wohnungsbau angeht, unseren Kanton verlassen zu haben. Die behördliche Praxis und die kantonalen Normen sind dafür mitverantwortlich. Wir errichten nur noch standardisierte Bauten, rechteckige Quader mit ebenso normierten, traurigen Rasenstreifen. Diese sind zu klein für die Ballspiele der Kinder und zu nah an den Fassaden, als dass Geruch und Rauch einer Grillade erträglich wären, umgekehrt aber so gross, dass auf den Trottoirs kein Raum bleibt, wo sich eine urbane Betriebsamkeit entfalten könnte», kurz: «Quartiere, die niemanden zum Träumen bringen.»[7] Nach dieser Zustandsanalyse würde man Genf am liebsten verlassen – doch die Broschüre verkündet Lust auf Veränderungen. Sie betreffen die Gesetzgebung und die behördliche Praxis in den Bereichen Architektur, Städtebau und Stadtentwicklung und auch die Architektur selbst: Statt der «Barres», der in Genf allgegenwärtigen Scheibenhochhäuser, sollen endlich andere bauliche Formen gefunden werden. Die im Richtplan 2030 vorgesehenen Stadterweiterungen und Nachverdichtungen bieten reichlich Gelegenheit zur architektonischen Formsuche, allerdings müssen noch einige hemmende gesetzliche Grundlagen und behördliche Verfahren modernisiert werden, bevor die jahrzehntealte Blockade der Genfer Stadtentwicklungspolitik überwunden werden kann.

Gesetzesänderungen für die sozialräumliche Entwicklung

Im August 2013 wurde das Gesetz über die Zonen für industrielle oder gemischte Nutzung[8] angepasst; dabei wurden die strikten Nutzungsvorschriften für Industriezonen aufgeweicht. Diese dürfen künftig 40 % Dienstleistungen, Kultur und Veranstaltungen enthalten. Das führt zur Frage, wie solche Mischzonen gestaltet werden und wie Architekturen aussehen sollen, die gleichzeitig Produktionsbetriebe, Dienstleistungen und Freizeitaktivitäten aufnehmen. Dass die Industriezonen nicht mehr einer unkoordinierten, chaotischen Entwicklung geopfert werden, zeigt sich auch darin, dass für die Industriezonen von Meyrin, Satigny und Vernier – eines von zehn prioritären Grossprojekte im Richtplan 2030 – vor Kurzem ein übergreifender Planungsauftrag ausgeschrieben wurde.

Eine andere vom Regierungsrat angestrebte Änderung betrifft einen neuen Lastenausgleich. Heute zahlen Bewohner des Kantons Genf einen Grossteil der Gemeindesteuern am Arbeitsort und nicht, wie in anderen Kantonen, in der Wohngemeinde. Dies regt die Gemeinden nicht zur Förderung des Wohnungsbaus an und trägt zum finanziellen Gefälle zwischen ihnen bei. Eine Korrektur erscheint im Hinblick auf die Grossprojekte des Richtplans 2030 und auf die Investitionen, die etliche Gemeinden dafür erbringen müssen, zwingend.

Neue Planungsverfahren für bessere Architektur

Während diese Änderungen auf Gesetzesebene vor allem die funktionale Vielfalt der Quartiere und die soziale Durchmischung der Bevölkerung beeinflussen und für ein Gleichgewicht in der sozialräumlichen Entwicklung sorgen wollen, zielen Veränderungen bei den behördlichen Verfahren auf bauliche Verdichtung und architektonische Vielfalt. Seit November 2012 beraten Stadtplaner, Architekturschaffende, Projektentwickler und Vertreter verschiedener Verwaltungsebenen ausführlich über die Art und Weise, wie das Verfahren des «Plan localisé de Quartier» (PLQ, vgl. Kasten) künftig durchgeführt werden soll. Die Ziele sind einfachere und systematischere Abläufe, eine grössere Effizienz des Verfahrens und eine bessere Qualität. Die Diskussion ist noch im Gang, doch konnte Kantonsarchitekt Francesco della Casa schon einige Wege vorspuren.

Eine wichtige Änderung betrifft die Reichweite des PLQ: Die heute übliche Regulierungsdichte könnte durch einen «Mantelperimeter» ersetzt werden, auf dem Varianten getestet werden können. Dies zielt auf die bisherige behördliche Praxis, nicht nur die Lage der Bauten, sondern auch deren Form und Nutzung zu diktieren. Della Casa räumt ein: «Der Kanton hat seine Rolle manchmal überinterpretiert. Unser Ziel ist nicht, im Städtebau und in der Stadtgestaltung die Hauptrolle zu spielen, sondern Regeln aufzustellen – etwa über die Bezüge zwischen Baufront und Strasse –, zwischen Privatgrund und öffentlichem Raum oder zwischen Erdgeschoss und Strasse, auf deren Basis die Planer ihr Projekt entwickeln und realisieren können.»[9]

Künftig soll das PLQ-Verfahren in vier Etappen unterteilt werden: In einer ersten Phase werden die Interessen der verschiedenen Akteure, namentlich der Grundbesitzer, geklärt. Es folgt eine Phase mit Machbarkeitsstudien, in der bereits zum ersten Mal die Vertreter der bewilligenden Amtsstellen zusammenkommen sollen, um technische Rahmenbedingungen und Hauptziele des PLQ herauszuschälen. Diese Phase soll das Verfahren wesentlich vereinfachen, denn «die 42 behördlichen Instanzen, die zu einem PLQ Stellung nehmen müssen, sollen das nicht mehr einzeln, eine nach der andern tun, sondern mehrere von ihnen werden zusammengerufen – je nach thematischer Prioritätensetzung die einen früher, die anderen etwas später. Das sollte uns erlauben, den Planungsgebieten einen deutlicheren Charakter zu geben und dann rasch eine Übereinstimmung zu erzielen», erklärt della Casa. Die beiden letzten Phasen betreffen die Koordination und die technische Umsetzung des Plans. Diese Änderungen sollen das Planungsverfahren stärker im konkreten städtischen und landschaftlichen Kontext verankern, den Architekturschaffenden mehr Freiheit bei der Ausarbeitung der Bauprojekte lassen und die architektonische Vielfalt fördern.

Die politische wie die fachliche Debatte werden gegenwärtig von der baulichen Verdichtung beherrscht. Die politische, weil das Volk nach einem Referendum zum erneuerten Gesetz über die Entwicklungszonen Stellung nehmen muss und dieses Gesetz für jede Zone Mindestausnützungsziffern in den PLQ einführen will. Die fachliche Debatte, weil diese Mindestausnützungsziffer nicht alle Fachleute überzeugt. Denn sie kommt zu der bereits im Zonenplan festgelegten Ausnützungsziffer hinzu und droht damit die Planung noch komplizierter zu machen, als sie jetzt schon ist. Und Baudirektor François Longchamp liess verlauten, die Idee stamme nicht von der Regierung, diese könne auch ohne sie leben.[10]

Das Scheibenhochhaus ist tot

Betrachtet man alle diese Gesetzes- und Verfahrensänderungen, zeichnet sich der Umriss einer neuen städtebaulichen Vision ab. Sie verwirft Teile der architektonischen Produktion der Nachkriegszeit und gliedert sich in den aktuellen Diskurs ein, der sich um die soziale und funktionelle Durchmischung, den öffentlichen Raum, Dichte und urbane Intensität, die gemeinsame Nutzung von Räumen und um typologische und formale Vielfalt dreht. «Vergleicht man Luftaufnahmen von Basel und von Genf, springt ein Unterschied ins Auge», erläutert della Casa. «Zwei relativ flache, von einem Fluss durchströmte Gegenden im selben Land – doch zwei ganz verschiedene Traditionen: Blockrandbebauung in Basel, Scheibenhochhäuser in Genf. Das vom Architekten Denis Honegger in Genf in der Nachkriegszeit perfektionierte System der Vorfabrikation von Hochhausscheiben aus Beton war so effizient, dass es alle anderen Formen verdrängen konnte.»

Der historische Bruch, den die Regierung in «Genève Envie» verkündet, vollzieht mit einigen Jahren Verspätung eine Entwicklung nach, die der an der ETH Lausanne lehrende französische Architekt und Architekturhistoriker Jacques Lucan in seinem Buch «Où va la ville aujourd’hui? Formes urbaines et mixités» beschreibt. Ausgehend von einer gründlichen Untersuchung der Erfahrungen, die in Frankreich seit den 1990er-Jahren mit den «Zones d’aménagement concertés» (ZAC) gemacht werden, zeigt er, dass sich aus den wichtigsten inhaltlichen Anliegen der Stadtentwicklung eine neue Art von Planungsverfahren entwickelt hat.[11] Hier finden sich Vokabular und Leitmotive der aktuellen Genfer Debatte wieder: soziale Durchmischung und funktionale Vielfalt, gemeinsame und flexible Nutzungen, Partnerschaft und Verhandlung zwischen Behörden und privaten Akteuren. Und wie in den jüngsten Genfer Planungen kommt die differenziert gestaltete offene Blockrandbebauung als Bauform zum Zug. Lucan bezieht sich dabei auf Bauten und Theorie des französischen Architekten Christian de Portzamparc. Ihm zufolge tritt die moderne europäische Stadt – nach dem 19. Jahrhundert mit geschlossener Blockrandbebauung und der klassischen Moderne mit frei im Raum stehenden Bauten – heute mit dem differenziert und individuell überbauten Block als prägender Bauform in ihre dritte historische Phase ein.[12]

Steht Genf vor diesem städtebaulichen Übergang? Politik und Architekturszene haben genug vom Scheibenhochhaus. Zwar ist der Richtplan 2030 nicht auf eine bestimmte architektonische Form angewiesen, doch scheint es in erster Linie um einen psychologischen Faktor zu gehen: Man sehnt sich nach neuen Formen, die den Aufbruch signalisieren, um den längst umfassend diskutierten Richtplan endlich umsetzen zu können. Den Mumm, aus dessen Prinzipien eigene Formen zu entwickeln, scheint man allerdings noch nicht gefunden zu haben und sucht deshalb Referenzen in der französischen Postmoderne.

Doch Zeichen des Aufbruchs gibt es viele: die Rede vom historischen Bruch, die Dringlichkeit, die Grossprojekten wie der Entwicklung des Gebiets Praille-Acacias-Vernets eingeräumt wird (Tec21 36/2011, S. 22), die Fortschritte beim Bau der S-Bahn CEVA (Tec21 36/2011, S. 27), die Aufmerksamkeit, die dem öffentlichen Raum zukommt, und der Eifer, den Bauvorstand François Longchamp bei der Erneuerung der Gesetze an den Tag legt. Vorerst eher kleine Projekte privater Akteure, bei denen das Vorgehen an neuere französische Quartierplanungen erinnert, bestärken die Hoffnung (vgl. S. 28). Doch der Nachholbedarf aus den vergangenen Jahrzehnten ist enorm und die Skepsis der Fachleute nach wie vor gross. Der einzige Weg, die «Envie» der Genferinnen und Genfer wieder zu wecken, ist wohl, die bisherige Übervorsichtigkeit aufzugeben, den Mut zum Fehlermachen zu finden und von einer Planungspraxis der Berichte, Studien und Pläne endlich zum Bauen und Ausprobieren überzugehen.

Anmerkungen:

[01] Informationen und Dokumente zum Richtplan 2030: http://etat.geneve.ch/dt/amenagement/projet_pdcn_2030-686-4369.html

[02] République et Canton de Genève: Genève Envie, Februar 2013. (PDF: http://etat.geneve.ch/geo-data/SIAMEN/PDCn/PDCn_CE_Brochure.pdf)

[03] République et Canton de Genève: Genève Envie, Februar 2013, S. 11.

4 Ebd. S. 8.

5 Ebd. S. 16.

6 Ebd. S. 20.

7 Ebd. S. 24.

[08] Loi générale sur les zones de développement industriel ou d’activités mixtes (LGZDI).

[09] Alle Aussagen von Kantonsarchitekt Francesco

della Casa stammen aus einem Gespräch mit Koautor Cedric van der Poel im August 2013 in Genf.

[10] «Décroître, pour une ville, c’est la mort» in: Le Temps, 18.7.2013.

[11] Jacques Lucan: Ou va la ville aujourd’hui? Formes urbaines et mixités. Paris 2012, S. 9.

[12] Christian de Portzamparc: «La ville âge III», Vortrag an den Conferences Paris d’architectes im Pavillon de l’Arsenal 1994. Les mini-PA, Nr. 5, Paris 1995, zit. nach Lucan, a .a. O., S. 43–46; vgl. auch Lucan, a. a. O., S. 45.TEC21, Fr., 2013.10.18

18. Oktober 2013 Cedric van der Poel