Editorial

In der Architektur ist es gang und gäbe, nach Referenzen und Anregungen für die Weiterentwicklung eines Bautyps zu suchen. Ein berühmtes Beispiel ist Le Corbusiers Verweis auf den Passagierdampfer als Inspirationsquelle für moderne Mehrfamilienhäuser. Auch im Städtebau werden oft Analogien aus anderen Disziplinen herangezogen. Lange hielt sich im 20. Jahrhundert etwa das biologistische Bild von der Stadt als Körper mit Organen und Arterien.

In diesem Heft kehren wir dies für einmal um: Statt eine Maschine oder einen Organismus heranzuziehen, um ein Gebäude zu entwickeln, untersuchen wir ein bestehendes Haus daraufhin, ob es als Inspirationsquelle für die Entwicklung von nachhaltigen Siedlungen, Quartieren und Ortschaften dienen kann. Denn das Grandhotel kombiniert Eigenschaften, die in neuen nachhaltigen Überbauungen hochwillkommen wären: Es ist gross, kompakt gebaut und dicht belegt, es vereint die Funktionen Wohnen, Arbeiten und Erholung, es ist sozial durchmischt und darauf getrimmt, mit seinen Räumen und Dienstleistungen höchste Lebensqualität herzustellen. Diese Kombination macht es unserer Meinung nach zu einem Bautyp, der ein genaueres Hinsehen verdient.

Wir haben dafür das Hotel Waldhaus in Sils-Maria ausgewählt, weil hier das Grandhotel quasi noch in Reinform vorliegt: Der imposante «Hotelkasten» über dem Silsersee ist seit seinem Bau 1908 zwar immer wieder neuen Bedürfnissen angepasst, in seinem Wesen jedoch nie verändert worden. Als Familienbetrieb wird das Fünfsternehaus noch ganz im guten alten Stil geführt: mit grossen Gesellschaftsräumen, Bibliothek, Hausorchester, Konzerten und Dichterlesungen und mit treuen Stammgästen aus dem europäischen Bildungsbürgertum. Wer meint, eine hohe Bewohnerdichte und hohe Lebensqualität würden nicht zusammengehen, den wird ein Aufenthalt hier eines Besseren belehren: Der Erholungswert ist ungemein gross. Warum das so ist, erfahren Sie in unserem Themenschwerpunkt. Nach einigen Bemerkungen zu den Problemen im heutigen Siedlungsbau folgen eine Beschreibung des Hotel Waldhaus und das Protokoll eines Rundgangs mit Hotelier Urs Kienberger.

Wir hoffen – das wäre der Zweck der Übung –, dass das im Grandhotel gespeicherte Wissen über die Produktion von Lebensqualität in der Dichte zur Reflexion darüber anregt, ob wir heute in Wettbewerben und bei der Planung von Überbauungen wirklich die richtigen Prioritäten setzen.

Ruedi Weidmann

Inhalt

5 WETTBEWERBE

Im Glanz der Sonne

8 PERSÖNLICH

Leserbriefe

10 MAGAZIN

Simón Vélez ins Bild gesetzt | Leserbefragung TEC21: die Ergebnisse | Bücher | Energieeffiziente Klimakälte

16 GRANDHOTEL – DICHTE UND LEBENSQUALITÄT

Andreas Hofer, Ruedi Weidmann

Bleibt die Nutzung monofunktional, bringt verdichtetes Bauen weder urbane Qualitäten, noch trägt es zu nachhaltigen Lebensweisen bei. Kann das Grandhotel Inspiration liefern?

18 HOTEL WALDHAUS SILS: RÄUME, SERVICE UND STIL

Ruedi Weidmann

Karl Kollers Bau von 1908 wird von der Hotelierfamilie mit den Architekturbüros Miller & Maranta und Armando Ruinelli sorgfältig weiterentwickelt. Der Gedanke der Pflege steht im Mittelpunkt.

21 RUNDGANG MIT DEM HOTELDIREKTOR

Andreas Hofer, Ruedi Weidmann

Beim Gang durch das Hotel Waldhaus Sils mit dem Hotelier Urs Kienberger wird deutlich, wie aus Dichte Lebensqualität entsteht.

27 SIA

SIA.Form Fort- und Weiterbildung | Neue Ordnung für Leistungsofferten | Wahlen in Kommissionen 1/2013

32 FIRMEN

Vigier Beton | CRH | Pöyry

37 IMPRESSUM

38 VERANSTALTUNGEN

Grandhotel – Dichte und Lebensqualität

Viele Qualitäten, die heute Ziel von nachhaltigen Überbauungen sein müssen, finden sich im Grandhotel: Es ist kompakt, dicht, vereint Wohnen und Arbeiten, ist sozial durchmischt und darauf getrimmt, mit seinen Räumen und Dienstleistungen hohe Lebensqualität zu schaffen. Kann das Grandhotel der Siedlungsplanung als Inspirationsquelle dienen? Die Artikel in diesem Heft gehen dieser Frage am Beispiel des Hotels Waldhaus Sils nach. Die vielleicht wichtigste Antwort: Nicht immer führt Sparsamkeit zu mehr Nachhaltigkeit, denn die Schönheit von gemeinsam genutzten Räumen ist vermutlich Voraussetzung für eine nachhaltige Lebensweise.

Viele Qualitäten, die heute Ziel von nachhaltigen Überbauungen sein müssen, finden sich im Grandhotel: Es ist kompakt, dicht, vereint Wohnen und Arbeiten, ist sozial durchmischt und darauf getrimmt, mit seinen Räumen und Dienstleistungen hohe Lebensqualität zu schaffen. Kann das Grandhotel der Siedlungsplanung als Inspirationsquelle dienen? Die Artikel in diesem Heft gehen dieser Frage am Beispiel des Hotels Waldhaus Sils nach. Die vielleicht wichtigste Antwort: Nicht immer führt Sparsamkeit zu mehr Nachhaltigkeit, denn die Schönheit von gemeinsam genutzten Räumen ist vermutlich Voraussetzung für eine nachhaltige Lebensweise.

Die Schweiz wächst, und dieses Wachstum findet heute auch wieder in den Städten statt. Es entstehen Grosssiedlungen, eigentliche Stadterweiterungen, die in ihrer Dimension mit den Projekten der 1960er- und 1970er-Jahre vergleichbar sind. Waren diese Höhe- und Endpunkt der funktionalistischen Konzepte aus den 1920er-Jahren, so ist man sich heute einig in der Kritik am monofunktionalen Siedlungsbau, an den im Abstandsgrün stehenden, infrastrukturell unterversorgten Wohnblocks, die oft schlecht an die öffentlichen Verkehrsnetze angebunden sind. Heute geht es um Verdichtung, urbane Qualitäten und Vielfalt.

Was ist eine nachhaltige Siedlung?

An guten Lagen versuchen Investoren Zentralität neu zu schaffen, indem sie Stadtteile mit einer eigenen Nachfrage und hoher Attraktivität für die weitere Nachbarschaft entwickeln. Diese urbanen Implantate bedienen sich häufig bei Bildern aus dem 19. Jahrhundert, und ihre Vermarktung spielt mit Assoziationen der dichten europäischen Stadt. Beispiele sind die an S-Bahnstationen im Grossraum Zürich liegenden Quartiere im Limmatfeld in Dietikon, das im Rahmen eines Gestaltungsplans von Hans Kollhoff mit dem Slogan «Unsere kleine Stadt» wirbt, und das Richti-Areal in Wallisellen, dem Vittorio Magnago Lampugnani ein gründerzeitliches Gepräge mit Blockrandbebauung, Innenhöfen, Plätzen und Arkaden verliehen hat. Als Vorbilder für eine weitere nachhaltige Entwicklung sind diese Grossüberbauungen aber nicht geeignet. Denn eine Massstabsebene kleiner und an weniger prominenten Standorten fehlen dieser Strategie Masse und Überzeugungskraft. Die Einkaufs- und Freizeitlandschaften an den Autobahnkreuzen saugen die Kaufkraft aus Quartieren und Ortschaften, und die Produktion ist – bestenfalls – in Gewerbegebiete ausgelagert. Für eine urbane Vielfalt in den neuen Bebauungen fehlen deshalb die Nutzungen; es entstehen Siedlungen mit Wohnungen bis ins Erdgeschoss, deren private Vorzonen an Freiräume grenzen, die keine wirklichen Plätze sind. Der Versuch, mit guter Architektur und hochwertiger Materialisierung Identität zu schaffen, bleibt an der Oberfläche. Die mittlerweile hohen Dichten in diesen behaupteten «Zentrumsgebieten» und «Stadtentwicklungsschwerpunkten» führen nicht zu urbaner Lebendigkeit, sondern einzig zu Beengtheit.

Anreicherung durch soziale Funktionen

Wenn die Siedlung als Ort für nachhaltige Lebensstile mit hoher Lebensqualität tauglich werden soll, muss sie neu erfunden und angereichert werden. Material dafür bieten der demografische Wandel und die komplexeren Lebensentwürfe. Kollektive Organisation der Kinderbetreuung, neue Formen von Heim- und Teilzeitarbeit, Unterstützung bei Krankheit und Pflegebedürftigkeit, Wellness, Sport und Erholung, Geselligkeit und Mitbestimmung, Mitarbeit bei der lokalen Nahrungsproduktion und -versorgung: All diese Bedürfnisse brauchen Räume und können Erdgeschosse zu verschiedenen Tageszeiten beleben. Die damit verbundene Kultur der Nähe und gegenseitigen Hilfe kann die Gemeinschaft gegenüber einer immer prekäreren Lohn- und Geldwirtschaft robuster machen. Vielleicht gelänge mit dieser Relokalisierung sozialer Funktionen im Wohnkontext auch eine Trendwende bei der Mobilität.

Keine historischen Vorbilder

Für diese neuen planerischen Aufgaben taugen als Referenz weder Rückgriffe auf dörfliche Strukturen noch der Fundus der Wohnutopien frühsozialistischer Gemeinschaften. So eindrücklich etwa die soeben als nationales Monument renovierte Familistère in Guise[1] einen verantwortungsvollen Kapitalismus als Alternative im 19. Jahrhundert dokumentiert – solche historischen Beispiele leiten das Wohnen von ökonomischen Zwangsgemeinschaften ab. Ihnen fehlt die luftige Freiwilligkeit einer reichen, postindustriellen Gesellschaft. Eine Reihe von genossenschaftlichen Projekten im Grossraum Zürich erprobt zurzeit das Potenzial dieser sozialen Funktionen für den Siedlungsbau. Diese Pionierprojekte sind äusserst ambitioniert und stellen sich breit den gesellschaftlichen Herausforderungen, sie können aber leicht als Einzelfälle und «gated communities» für Gutmenschen kritisiert werden. Deshalb haben wir in der Baugeschichte nach Beispielen für die Kraft von dichten, integrierten, hybriden Gebäuden gesucht. Fündig geworden sind wir bei bei der Luxushotellerie, die sich am Ende des 19. Jahrhunderts in den Schweizer Alpen entwickelte.

Das Grandhotel als Inspiration

Gerade in ihrer Künstlichkeit, ihrem Exotismus sind die Grandhotels umfassende Organismen. Hier leistete sich zum ersten Mal eine erfolgreiche bürgerliche Gesellschaft einen voll ausgestatteten Raum jenseits der alltäglichen Arbeits- und Familienzwänge und ausserhalb der Stadt. Das Grandhotel ist kompakt gebaut, dicht belegt, vereint Wohnen und Arbeiten unter einem Dach, ist sozial durchmischt (Gäste und Angestellte) und darauf getrimmt, durch hoch verdichtete Dienstleistungen Lebensqualität zu produzieren – Charaktereigenschaften, die in ihrer Kombination in dichten, nachhaltigen Siedlungen und Quartieren hochwillkommen sind (TEC21 9/2013, S. 18). Viele der in diesem Kontext entwickelten Qualitäten, Infrastrukturen und Dienstleistungen, nicht zuletzt das damit verbundene Wissen über die «Herstellung» von Lebensqualität, scheinen uns aufschlussreich und anregend für die aktuelle Debatte um Stadt- und Raumentwicklung, Nachhaltigkeit und Suffizienz. Wohl wissend, dass das ökonomische Modell eines Hotels nicht dem einer Wohnsiedlung entspricht, wollten wir herausfinden, ob und in welcher Hinsicht das Grandhotel als Inspirationsquelle für die Siedlungsplanung dienen kann. Deshalb haben wir die Leitung des Hotels Waldhaus in Sils angefragt, ob sie bereit wäre, mit uns zusammen ihr Haus daraufhin zu durchleuchten und diese Frage zu erörtern. Das Resultat dieser Recherche umfasst auf den folgenden Seiten eine Beschreibung der Räume und der Dienstleistungen dieses Fünfsternehauses im Oberengadin und das Protokoll eines Rundgangs und eines langen Gesprächs mit dem Hoteldirektor.

Anmerkung:

[01] www.familistere.comTEC21, Fr., 2013.08.30

30. August 2013 Ruedi Weidmann, Andreas Hofer

Hotel Waldhaus Sils: Räume, Service und Stil

Im Gegensatz zu vielen anderen Grandhotels wurde das Waldhaus Sils nie durch grobe Umbauten verändert. Noch immer führt die Gründerfamilie das 1908 eröffnete Haus. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit steht das Prinzip der Pflege – von Gästen und Personal, von Architektur und Mobiliar, von Dienstleistungen und Räumen, von Tradition und sanfter Erneuerung.

Josef und Amalie Giger-Nigg hatten in Bad Ragaz, St. Moritz und im Ausland erfolgreich grosse Hotels geleitet, als sie sich entschlossen, ein eigenes Haus zu eröffnen. Der Aufschwung des Oberengadins zur Feriendestination für die Reichen Europas war seit Mitte des 19. Jahrhunderts im Gang und beschleunigte sich mit der Erschliessung durch Strasse und Bahn. Das Paar wählte den Ort sorgfältig: Sein Waldhaus steht über dem Dorf Sils-Maria auf einem Felssporn, der am Ausgang des Fextals in die Ebene zwischen Silser- und Silvaplanersee vorstösst und Aussicht nach allen Richtungen bietet.

Ein Stück Stadt im Bergwald

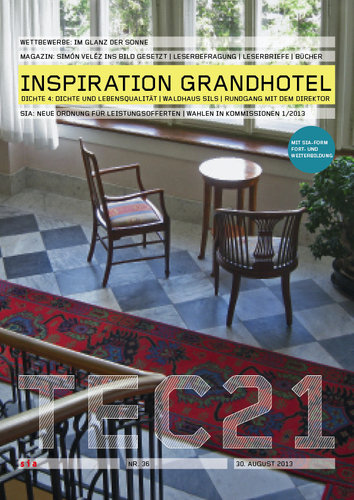

Der mächtige Bau entstand 1906–1908 nach Plänen des jungen, aber bereits erfolgreichen Architekten Karl Koller. Das kompakte Volumen wächst mit mehreren Untergeschossen aus dem steilen Fels. Auf dem Eingangsniveau, Saaletage genannt, reihen sich die Empfangs- und Gasträume in schönen Enfiladen aneinander; mehrere Sichtachsen eröffnen Blicke quer durch die Säle in die baumbestandene Landschaft hinaus und lassen Sonnenlicht bis tief in die Räume dringen. Ein grosses Treppenhaus steigt aus der Eingangshalle in die vier Obergeschosse, auf denen an breiten Gängen 140 Zimmer liegen. Die Implantation eines mondänen Wohnkomplexes in ein alpines Bergdorf samt allen Annehmlichkeiten, die sonst nur die Stadt bot, verlangte eine umfangreiche Infrastruktur: Ein kleines Kraftwerk mit Dieselmotoren erzeugte eigenen Strom, eine Grossküche mit diversen Lagerräumen versorgte die Gäste, ebenso Bäckerei und Wäscherei. Dazu gab es eine Kapelle, ein Hausorchester, einen Coiffeursalon, eine Floristin usw. Die vielen Angestellten wohnten unter dem Dach und in den Halbgeschossen unter und über der Saaletage.

Den Gästen standen zahlreiche Gemeinschaftsräume zur Verfügung, allen voran die grosse Hotelhalle, dazu zwei Speisesäle, ein Restaurant, eine Bar, eine Bibliothek und weitere Aufenthaltsräume, eine Gartenterrasse im Wald und ein eigenes Schiff samt Kapitän, mit dem die Gäste Ausflüge auf dem Silsersee unternehmen konnten. In der Hochsaison lebten in diesem Stück Stadt mitten im Bergwald über 400 Gäste und Angestellte – damals doppelt so viele Menschen wie in Sils-Maria und im nahen Sils-Baselgia zusammen.

Das Hotel erlebte nach seiner Eröffnung einige erfolgreiche Jahre, durchlitt dann mit dem Zusammenbruch des Tourismus im Ersten Weltkrieg seine erste schwere Krise und folgte in den folgenden Jahrzehnten dem Auf und Ab des Luxustourismus im Engadin und den wirtschaftlichen Konjunkturen und sozialen Moden des 20. Jahrhunderts. Es blieb immer in Familienbesitz. Seit 2010 wird es von Claudio und Patrick Dietrich in fünfter und ihrem Onkel Urs Kienberger in vierter Generation geführt. In der Hochsaison hat es 290 Gäste, etwa 70 davon sind Kinder, und über 150 Angestellte.

Die starke Bindung an die Betreiber- und Besitzerfamilie prägt Charakter, Ökonomie und Entwicklungsstrategie. Das Waldhaus versteht sich als temporäre Heimat, Gasthaus und dauerhaftes Projekt. Überschüsse in guten Jahren werden in die Werterhaltung, die Anpassung an neue Bedürfnisse und die zurückhaltende Erweiterung der Infrastruktur investiert.

Tradition, Erneuerung und räumliche Vielfalt

In den letzten Jahren hat das Architekturbüro Miller & Maranta den Eingang und einen Teil der Aufenthaltsräume neu organisiert und gestaltet (TEC21 13/2009, S. 22). Dabei wurden dem Dolomit unter dem Haus drei Konferenzzimmer abgerungen. Das Haus ist äusserst kompakt gebaut und soll auch kompakt bleiben. Beim jüngsten Eingriff 2012 schufen die Architekten durch Demontage, Drehung um 90 Grad und Wiedereinbau des kleinen À-la-carte-Restaurants Platz für ein ovales Fumoir mit Cheminée. Grosser Respekt vor dem Bestand und viel Gespür für ein Weiterbauen im Geist des Hauses leitet diese Umbauten. 2005 wurde es als historisches Hotel des Jahres ausgezeichnet.

Der Architekt Armando Ruinelli aus Soglio erneuert fast jährlich einige Zimmer. Der hohe Installationsgrad eines Hotels führt zu einer «vertikalen Baustrategie»: Über alle Geschosse hinweg werden jeweils einige nebeneinander liegende Zimmer erneuert. Somit wechseln sich die Epochen horizontal ab; neu gestaltete Zimmer liegen neben solchen aus den 1920er-Jahren mit historischem Mobiliar. Alle haben mittlerweile ein eigenes Bad. Dafür mussten einige kleine Zimmer zusammengelegt werden. Dank Ausbauten im Dach und der Auslagerung von Personalzimmern in Neubauten mit 29 Wohnungen blieb aber das Raumangebot für Gäste und Personal erhalten. Im Hotelgebäude sind 48 Personalzimmer verblieben. Die Betreiber wirtschaften mit unterschiedlichsten Raumgrössen, Bettformaten und Ausstattungen und nehmen es auf sich, dem Gast, der «das gleiche Zimmer wie letztes Jahr» wünscht, Varianten zu erklären, falls sein Lieblingszimmer schon belegt ist. Der Anspruch, jeden Gast persönlich zu begrüssen und zu betreuen, begrenzt die Grösse des Betriebs auf sein heutiges Mass. Die Besitzerfamilie empfindet den behutsamen Umgang mit dem denkmalgeschützten Bestand nicht als lästige Pflicht, sondern als permanente Pflege und Ergänzung einer reichen Geschichte, durch die der Charakter des Hotels erhalten bleibt.

Wohnen und Arbeiten

Diese respektvolle, aber nie erstarrte Haltung zeigt sich auch in der Gestaltung des Hotelalltags. Der Stil des Hauses ist traditionsbewusst, nicht nur was die bauliche Substanz, sondern auch was die angebotenen Dienstleistungen betrifft. Das feine, öffentlich zugängliche Kulturprogramm mit Schwerpunkten in Musik, Literatur und Theater ist das Markenzeichen des Waldhauses und zieht ein internationales kulturinteressiertes Publikum an.

Ein grosser Teil davon sind Stammgäste. Unter ihnen wie unter den Angestellten gibt es etliche, die schon in zweiter und dritter Generation hier Ferien machen oder arbeiten.

Die Stimmung im Haus ist entspannt, der Umgang unter den Gästen und mit dem Personal ausgesprochen herzlich. Man kommt ungezwungen ins Gespräch, es ist ein Ort, wo man Bekanntschaften macht.

Das Waldhaus Sils bietet die üblichen Dienstleistungen eines Fünfsternehotels: eine gepflegte Küche mit grossem Weinkeller, warmes Essen und Zimmerservice rund um die Uhr, tagsüber Bedienung in allen Gasträumen, Limousinenservice zum Bahnhof St. Moritz und zum Flugplatz Samedan usw. Die ursprünglichen Gemeinschaftsräume existieren im Waldhaus alle noch, während sie in Grandhotels, die heute im Besitz von Investitionsgesellschaften sind, Labelshops Platz gemacht haben. Vergleichsweise bescheiden ist das Wellnessangebot. Das von Otto Glaus und Robert Obrist 1970 in den felsigen Lärchenwald eingepasste Hallenbad hat heute bereits Denkmalwert und wird auch in diesem Sinne gepflegt. Dafür spielt im Waldhaus nach wie vor täglich das Hausorchester – nachmittags klassisch in der Halle oder im Garten, abends Jazz in der Bar.TEC21, Fr., 2013.08.30

30. August 2013 Ruedi Weidmann