Editorial

Die Welt ist zerstört. Einige Überlebende haben sich in den Schutz des Moskauer Metrosystems zurückgezogen und dort eine neue Zivilisation errichtet. Durch die nukleare Strahlung sind bizarre Lebensformen entstanden, die die Menschen bedrohen. Während seiner Reise durch den Untergrund trifft der junge Artjom auf unterschiedliche U-Bahn-Haltestellen, deren Bewohner Zwergstaaten mit eigenen Ideologien, Regimen, Führern und Armeen gebildet haben. Attraktiv erscheinen Stationen, in denen Dynamomaschinen und selbst gebaute Wasserkraftwerke funktionieren, Champignons gedeihen und Schweine gezüchtet werden. Das soziale Gefälle spiegelt sich auch in der architektonischen Gestaltung der verschiedenen Metrostationen wider.

Dieses dystopische Szenario entwirft Dmitry Glukhovsky in seinem Roman «Metro 2033»[1]. Tatsächlich aber gilt die Moskauer Metro heute als eine der prachtvollsten Untergrundbahnen der Welt. Um die architektonische Gestaltung von unterirdischen Bahnhöfen geht es in der vorliegenden Ausgabe.

Auch ohne das beschriebene Horrorszenario empfinden viele Menschen die oft vollen, lauten und hektischen Untergrundbahnhöfe als unangenehm. Mit dem Aufenthalt im Untergrund verbinden sie Dunkelheit und Enge. Die Gestalter der Anlagen versuchen diesen beklemmenden Gefühlen entgegenzuwirken, wie die drei beschriebenen Stationen in Zürich und Hamburg zeigen. Die Rahmenbedingungen könnten dabei nicht unterschiedlicher sein.

Zürich: Beim innerstädtischen unterirdischen Durchgangsbahnhof Löwenstrasse waren Lage und Grösse von Beginn an festgelegt (vgl. TEC21 48/2012, TEC21 17/2013). Die Aufgabe des Architekten war es vor allem, herauszufinden, wie sich zu Stosszeiten viele Menschen sicher, bequem und in kurzer Zeit durch die neue Station bewegen können. Hinzu kam die städtebauliche Komponente, die beiden vom Bahnhof getrennten Stadtteile wieder zu verbinden und den Bestand mit dem Neubau zu verknüpfen.

Hamburg: Die HafenCity – das grösste innerstädtische Stadtentwicklungsquartier Europas, das die U4 erschliessen wird – befindet sich noch im Aufbau. Diesem Umstand ist es zu verdanken, dass die Stationen räumlich grosszügig gebaut werden konnten. Bei der Station Überseequartier arbeiteten die Verantwortlichen mit Farbverläufen und unterschiedlichen Oberflächenbeschaffenheiten, um eine Unterwasserwelt abzubilden. Bei der Gestaltung der vorläufigen Endhaltestelle HafenCity Universität spielte dagegen der Umgang mit Licht eine zentrale Rolle.

Daniela Dietsche

Anmerkung:

[01] Dmitry Glukhovsky: Metro 2033. München 2007

Inhalt

05 WETTBEWERBE

Lausanne Jardins 2014

12 MAGAZIN

Herr der Röhren | Die Stimme des Meisters | Rijksmuseum – zurück und vorwärts | Carbon auf Karton

20 «GETRENNTE STADTTEILE VERBINDEN»

Judit Solt

Unter dem Zürcher Hauptbahnhof wird 2014 die Durchgangsstation Löwenstrasse eröffnet. Architekt Jean-Pierre Dürig spricht über seine Aufgaben als Gestalter, über Personenfluss, Sicherheit und Übersicht.

25 UNTERIRDISCHES LEUCHTEN

Monika Isler Binz

Hafenatmosphäre und Unterwasserwelt sind die Themen der U4-Haltestellen HafenCity Universität und Überseequartier in Hamburg. Sie machen den Aufenthalt im Untergrund zu einem Erlebnis.

31 SIA

Sitzung der ZO 1/2013 | Delegiertenversammlung 1/2013 | Sitzung der ZN 2/2013 | Oranger Ordner: Projektmanagement | So nicht! | «Darum Raumplanung»: Herbsttournee

36 PRODUKTE| FIRMEN

Prolux | Velux | Sika Sarnafil

45 IMPRESSUM

46 VERANSTALTUNGEN

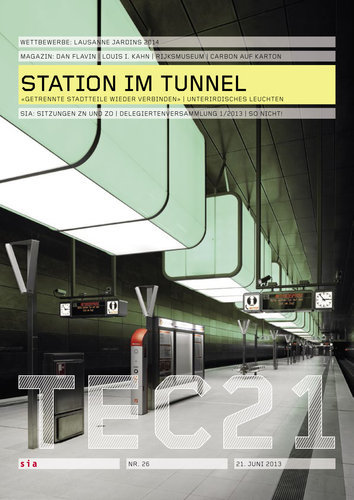

Unterirdisches Leuchten

Hamburgs HafenCity ist seit rund sechs Monaten an das U-Bahn-Netz der Stadt angebunden – zwei neue unterirdische Stationen inklusive. Die Gestaltung beider Bahnhöfe darf getrost als spektakulär bezeichnet werden, wenngleich die Herangehensweisen unterschiedliche sind.

Während die vorläufige Endhaltestelle HafenCity Universität den Aufenthalt im Untergrund mit riesigen Leuchtcontainern und wechselnden Lichtszenarien zum sinnlichen Erlebnis macht, beeindruckt der U-Bahnhof Überseequartier mit räumlicher Grosszügigkeit und vielfältigen Oberflächen.

Gut fünf Jahre nahm der Bau der vier Kilometer langen Strecke zwischen Jungfernstieg und der HafenCity Universität in Anspruch. In den nächsten Jahren soll die Linie U4 bis zu den Elbbrücken verlängert werden, von wo aus künftig auch der «Sprung über die Elbe» möglich wäre. Dem Bau der U-Bahn-Linie ging eine lange Kontroverse voraus: Der Anschluss der HafenCity ans Schnellbahnnetz der Stadt wurde zwar gemeinhin als wichtig erachtet, doch waren die politischen Parteien über dessen Ausgestaltung teils gänzlich unterschiedlicher Ansicht. Einige plädierten für den überirdischen Anschluss mit einer Strassenbahn, andere hätten sich eine abweichende Trassenführung gewünscht – so macht die neue Linie beispielsweise nicht an der Elbphilharmonie Station. Und teuer sind derlei Projekte am Ende sowieso: Die Betreiberin, die Hamburger Hochbahn, gibt die prognostizierten Gesamtkosten für den Abschnitt vom Jungfernstieg bis HafenCity Universität mit 323.6 Millionen Euro an.

Hafen in der Tiefe: Station HafenCity Universität

Zurzeit noch etwas verloren zwischen Baustellen, Zäunen, Brachflächen und dem Hamburger Hafen markieren lediglich blau-weisse U-Bahn-Schilder und schlichte Treppeneinfassungen die Eingänge zur unterirdischen Haltestelle HafenCity Universität. Mit der definitiven Aussenraumgestaltung werden die Eingänge unter anderem mit grossen Leuchtstelen stärker betont, aber die Treppenabgänge erhalten auch in Zukunft kein Dach – angesichts des Hamburger Wetters eine erstaunliche Entscheidung. Doch gerade ohne Dach und dank der grauen Eternit-Verkleidungen erhalten die Abgänge einen neutralen, hellen Charakter. Er begleitet die Passagiere über den steilen Abstieg bis ins Zwischengeschoss. Die Intention hinter dieser zurückhaltenden Gestaltung enthüllt sich beim Abbiegen in die Schalterhalle mit einem Überraschungseffekt: Die Verkleidung der Wände und Decken wechselt hier von Eternit auf dunkel und rostig schimmernde Stahlplatten, die Beleuchtung geht von indirekten Leuchtstoff-Lichtbändern zu eingelassenen Downlights über. Und es offenbart sich in dieser edlen, schummrigen Atmosphäre eine leuchtende, zentral in der Bahnsteighalle hängende Reihe aus zwölf riesigen Lichtcontainern. Ihr Strahlen füllt den Raum und taucht ihn in kräftige Farben – eine betörende Raumwirkung, die periodische Farbwechsel zusätzlich verstärken.

Warten auf die U-Bahn? Was anderswo nervenraubend sein mag, haben Raupach Architekten aus München hier zum sinnlichen Raumerlebnis gestaltet. Die eigens für den Ort entwickelten Lichtszenarien entsprechen den Jahres- und Tageszeiten, sind wahlweise dynamisch oder statisch programmiert und prägen die Raumstimmung mit verschiedenen Farben, Licht- und Dimmverläufen. Konkret sind es zum Beispiel abends Kompositionen mit weniger Blau-, dafür mehr Orangetönen oder im Frühling helle, frische Szenarien mit viel Gelbanteil. Die Unterseiten der Container strahlen homogen in warm-weissem Licht. Vom hellen Boden reflektiert, lässt es den Bahnsteig wie einen erleuchteten Steg erscheinen. So entsteht ganz bewusst ein Kontrast zwischen dem immer gleich ausgeleuchteten Bahnsteig und der abwechselnden Farbatmosphäre des umgebenden Raums.

Die zwölf aus Stahl und semitransparentem Glas konstruierten Leuchtcontainer entsprechen in ihren Massen (6.5 × 2.8 × 2.8 m) gängigen 20-Fuss-Containern, allerdings stellen sie mit ihren abgerundeten Kanten eine wohltuend reduzierte Abstraktion der realen Transportbehälter dar. Im Inneren jedes Containers wurden 280 RGB-LEDs montiert, mit denen über eine Lichtsteuerung das ganze Farbspektrum generiert werden kann. Als zentrales Gestaltungselement dominieren die Leuchtcontainer zwar das Bild, sie sind aber in ihrer Wirkung stark abhängig von der klaren Anordnung sowie von der Materialisierung des umgebenden Raums.

Entsprechend ist die stützenlose, 130 × 16 m grosse Bahnsteighalle mit den stirnseitigen Schalterhallen in Form verglaster Galerien sehr übersichtlich angelegt. Ihre räumliche Grosszügigkeit, insbesondere die erstaunliche Höhe von 10 m, ergab sich aus der offenen Bauweise des U-Bahnhofs. Wände und Decken sind mit oxidierten Stahlplatten verkleidet, die einzeln und von Hand vorbehandelt wurden. Dadurch erhielt jede Platte ihren eigenen Charakter, die darauf stattfindende Reflektion des farbigen Lichts wirkt noch lebendiger.

Die Station HafenCity Universität steht damit nicht nur in starkem Bezug zur Identität der Hafenstadt, zu den Modulen der Transportcontainer, zu den changierenden Farben der omnipräsenten Ziegelfassaden und der stählernen Schiffsrümpfe; mit den Farbwechseln und Lichtverläufen nimmt sie zusätzlich auch das Thema der ständigen Veränderung auf, das Kommen und Gehen der Schiffe, aber auch der U-Bahnen und ihrer Fahrgäste. Dies setzten die Lichtplaner allerdings nicht in Form eines hektischen, sich schnell überlebenden Spektakels um, sondern mit einer ruhigen und reduzierten Lichtchoreografie.

Entstanden ist dabei eine ausdrucksstarke Arbeit, die erst kürzlich in Philadelphia mit dem Radiance Award for Excellence von der International Association of Lighting Designers ausgezeichnet wurde.

Unter der Erde Unter Wasser: Station Überseequartier

Ein Besuch in der zweiten neu erstellten Bahnstation der U4, der Haltestelle Überseequartier, zeigt einen ganz anderen Umgang mit dem Bauen im Untergrund. Hier thematisieren die Darmstädter netzwerkarchitekten die Tiefen des Meeres in ihrer Farbigkeit und ihren Lichtstimmungen – passend zu den meereshungrigen Kreuzfahrtpassagieren, die hier künftig aussteigen und sich anschliessend auf ihren Weg zum Terminal machen werden.

Die Fahrgäste treten aus der Bahn auf einen Perron aus Betonwerksteinplatten in verschiedenen Grautönen. Die Wände und Decken der grosszügigen Bahnsteighalle sind mit blau beschichteten, reflektierenden und zur Decke hin heller werdenden Metallpaneelen verkleidet. Als Inspirationsquelle führen die Architekten den Eindruck an, der beim Tauchen entsteht: Nach unten breitet sich ein tiefes Blau aus; blickt man zur Wasseroberfläche hin, werden die Blautöne immer heller, bis das Sonnenlicht sie überstrahlt und in einem bewegten Weiss auflöst. Als Analogie zu diesem Leuchten wurden Edelstahlkassetten mit unregelmässige Motivlochungen an die Decke montiert. Den Weg ins Zwischengeschoss begleiten keramisch beschichtete Glasfliesen und horizontal versetzt angeordnete Leuchtbänder in einem kalten Weiss. Die glänzenden Oberflächen und die hellen Lichtstreifen erinnern zusammen mit den Chromverkleidungen der Rolltreppen an das Glitzern der Sonnenstrahlen im Wasser und an dessen vielfache Brechungen unterhalb der Wasseroberfläche.

In einem anderen Kontext würde die Kombination von glänzenden Fliesen, kaltweissem Licht sowie Metallpaneelen – und dies alles ausschliesslich in Blau- und Grautönen – steril wirken und den Vergleich mit einem Schwimmbad provozieren. Dass dies hier nicht der Fall ist, verdankt die Station ihrer räumlichen Grosszügigkeit: Zwar entspricht die Bahnsteighalle in Höhe und Länge den Massen der Station HafenCity Universität und ist einzig in ihrer Breite von 18 m noch etwas opulenter. Doch erreicht sie in den Zugangsbereichen durch die räumliche Verschränkung der verschiedenen Ebenen aussergewöhnliche Raumhöhen und eine in der Architektur von U-Bahnhöfen seltene Offenheit. Von einzelnen Punkten des Bahnsteigs aus kann man sogar Tageslicht erblicken; wo dies nicht möglich ist, sorgt die helle Verkleidung der nach oben steigenden Decken für einen ähnlichen Effekt.

Zwei Bahnhöfe, zwei Konzepte

Nur zwei Bahnminuten voneinander entfernt und doch so verschieden: Die Station Überseequartier stellt eher nüchtern und pragmatisch, aber durchaus reizvoll die Abbildung einer realen Unterwelt dar. Deren Inszenierung funktioniert über die Gestaltung der sich vermeintlich in Wasser verwandelnden Wände und Decken, über die Farbverläufe und die Beschaffenheit ihrer Oberflächen. Mit räumlicher Grosszügigkeit und vereinzelten Blickbezügen zur Aussenwelt wird die Weite des Meeres sowie die Schnittstelle zwischen Wasser und Luft thematisiert. Gefühlen der Enge oder fehlender Sicherheit wird dadurch auf subtile Weise entgegengewirkt.

Das Oben atmosphärisch und abstrakt veredelt nach unten transportieren – so könnte man dagegen den Entwurfsansatz für die derzeitige Endhaltestelle beschreiben. Mit einem stimmungsvollen Konzept wurde an der HafenCity Universität ein Bahnhof geschaffen, der die Besucher den Aufenthalt unter der Erde und damit verbundene negative Assoziationen vergessen lässt. Die Farbszenarien kompensieren das Fehlen sensorischer Eindrücke im geschlossenen Raum unter der Erde, indem sie einen Bezug zu den oberirdisch gemachten Wahrnehmungen herstellen. So kann ein mögliches Gefühl von Beklemmung oder Orientierungslosigkeit kaum aufkommen.

Beide U-Bahnhöfe treten oberirdisch kaum in Erscheinung, nehmen sich zugunsten der sich im Bau befindlichen Umgebung zurück. Dagegen spielt aber die Aussenwelt im Untergrund eine grosse Rolle – einmal ganz konkret, das andere Mal in inhaltlicher Hinsicht. Doch während die Haltestelle Überseequartier mit räumlicher Öffnung und zunehmender Helligkeit der Oberflächen förmlich zum Tageslicht hin strebt, schottet sich der Bahnhof HafenCity Universität weitestgehend von äusseren Lichteinflüssen ab. Umso prägnanter erzeugen die Lichtcontainer tief unter der Erdoberfläche ein magisches Leuchten, dessen visuelle Kraft diesen U-Bahnhof schon wenige Monate nach seiner Eröffnung zur unterirdischen Sehenswürdigkeit hat werden lassen.TEC21, Fr., 2013.06.21

21. Juni 2013 Monika Isler Binz