Editorial

«Fast alle Probleme im Leben lassen sich durch Schwimmen lösen.» Dieses Zitat des Dramaturgen und Schriftstellers John von Düffel liest man auf einem der Badetücher, die man seit dem 19. Januar im umgebauten Zürcher Hallenbad City mieten kann. Gestaltet hat sie die Berliner Künstlerin Pia Lanzinger im Rahmen des Kunst-am-Bau-Projekts – schöpfend aus der Weltliteratur zur Badekultur. Für die Zürcherinnen und Zürcher ist das eine Binsenweisheit: Ein Drittel von ihnen bezeichnet Schwimmen als liebste sportliche Betätigung.

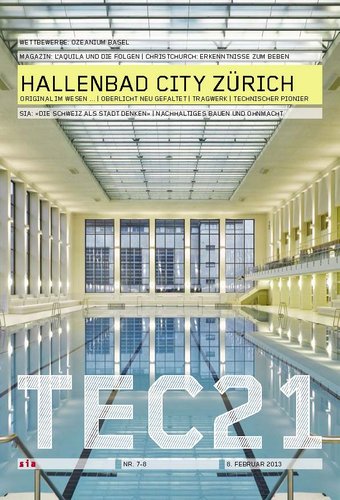

2.5 Millionen besuchen jährlich die Stadtzürcher Hallen- und Freibäder. Entsprechend gross war der Druck auf die übrigen Einrichtungen, als das Hallenbad City 2010 seine Pforten für den Umbau schloss. 1200 Gäste täglich mussten sie zusätzlich bewältigen. Mit erweiterten Öffnungszeiten suchte das Sportamt den Ansturm abzufedern[1], trotzdem kam es zu stauähnlichen Zuständen in den Bahnen. Nun aber werden die Schwimmerinnen und Schwimmer mit einer Halle entschädigt, von der man andernorts nur träumen kann – schon wegen des 1980 demontierten und in neuer Interpretation wiederhergestellten Glasfaltdachs: Es ist das Pièce de Résistance, sowohl architektonisch als auch tragwerks- und haustechnisch.

Von einem Glasdach überspannt war einst auch das «Maulbeer-Bad» in Bern. Dort ist seit fünfzig (!) Jahren ein 50-m-Becken in der Pipeline.[2] Das Bad am Hirschengraben – seiner innerstädtischen Lage wegen das Pendant zum Hallenbad City in Zürich und ebenso wie dieses unter Denkmalschutz – ist in einem pitoyablen Zustand, weshalb die Stadt das für 2020 (!) anvisierte Neubauprojekt an der Aare an dessen Abriss knüpft. Eher von synergetischem Charakter wäre der Vorschlag, das defizitäre Kleezentrum zum Hallenbad umzufunktionieren und die Kleestiftung ins Kunstmuseum zurück zu transferieren. Die Idee stammt von Reto Siegl, dem Präsidenten der Stiftung Othmar Huber, Besitzerin einiger herausragender Werke des Kunstmuseums.

Eine Option dereinst auch für das Zürcher Kunsthaus? (Schliesslich wurde die Wasserfläche des City-Bads nur minim vergrössert, die Kapazität mithin kaum erhöht.) Beim Kleezentrum war der Geld-, bei der Chipperfield-Erweiterung der Leihgeber bestimmend für den Bau. Sollten sich die «Wolken am Himmel», die Gerhard Mack über Letzterem aufziehen sieht, nicht verscheuchen lassen[3]: Honi soit qui mal y pense ...

Rahel Hartmann Schweizer, Andrea Wiegelmann

Anmerkungen:

[01] Während der Revision im Hallenbad Oerlikon im Oktober 2012 wurde gar das Freibad Seebach während knapp zwei Wochen von 6 bis 23 Uhr geöffnet.

[02] Bern verfügt über drei Bäder mit 25-m-Becken, in die zudem die Lernschwimmbecken integriert sind. Geöffnet sind sie bis 18, jeden zweiten Tag bis 20, am Wochenende bis 16.30 Uhr.

[03] Gerhard Mack, Wolken am Himmel, in: NZZ am Sonntag, 13.1.2013, S. 69.

Inhalt

05 WETTBEWERBE

Ozeanium Basel

14 MAGAZIN

L’Aquila und die Folgen für die Warner | Christchurch: Erkenntnisse zum Beben

28 Original im Wesen, nicht in der Substanz

Michael Hanak

Nach dem Umbau des Hallenbads City durch ernst niklaus fausch architekten präsentiert sich der denkmalgeschützte Paradebau des Neuen Bauens, von früheren Eingriffen weitgehend befreit, ebenso in altem Glanz wie als aktualisierter Tempel für Schwimm- und Badefreudige.

37 OBERLICHT NEU GEFALTET

Philippe Willareth, Daniel Meyer

Architekten, Ingenieure und Bauphysiker orientierten sich an der ursprünglichen Ausführung von 1941, zugleich nutzten sie jedoch die Möglichkeiten der heutigen Glastechnik.

41 TRÄGT SEIT 70 JAHREN

Martin Baumgartner

Die klare Tragkonstruktion, die Robert Maillart einst ersann, hat das Ingenieurbureau Heierli AG wieder erfahrbar gemacht.

44 TECHNISCHER PIONIER

Ursina Fausch

Bei der Instandsetzung der Betriebsanlagen des Hallenbads City ist die Verbindung zwischen neuer Technik und über 70 Jahren alten Installationen das Markenzeichen der Gesamterneuerung.

48 SIA

«Die Schweiz als Stadt denken» | Nachhaltiges Bauen und Ohnmacht | Kurzmitteilungen

53 WEITERBILDUNG

Einführung in die Pinch-Analyse | Minergie-Planungsseminare | IMP Bauwissen

69 IMPRESSUM

70 VERANSTALTUNGEN

Original im Wesen, nicht in der Substanz

Es war durchaus ein Parforceakt, in den ersten Jahren des Zweiten Weltkriegs (1938–1941) eine Stätte der Körperkultur für die Bevölkerung von Zürich zu errichten. Stadtbaumeister Hermann Herter begnügte sich aber nicht damit, sondern entwarf mit dem Hallenbad City zugleich ein Paradebeispiel des Neuen Bauens und ein Vorzeigeprojekt energietechnischer Innovation. Beide Aspekte wurden im Zuge des 1980 zur Steigerung der Energieeffizienz vollzogenen Umbaus verunklärt. Nach der Jahrtausendwende war wiederum die mangelhafte Haustechnik treibender Motor einer neuerlichen Überarbeitung. Diesmal aber bot ausgerechnet sie dem Büro ernst niklaus fausch architekten die Chance, den Bau von 2010 bis 2013 auf seine ursprüngliche Konzeption zurückzuführen und das seinerzeitige Glanzstück – das Glasoberlicht – in neuer Fassung wiederherzustellen.

Bei seiner Eröffnung 1941 hatte das erste öffentliche Hallenbad im Zentrum von Zürich eine bewegte Planungsgeschichte hinter sich, an deren Ende ein durch zu langen Aufschub veralteter Entwurf von Otto Gschwind stand (Kasten «Baden in Zürich», S. 36). Die Wiederaufnahme lancierte Hermann Herter in den letzten Jahren seiner Zeit als Stadtbaumeister (1919–1942)[1], für dessen Projekt die Zürcher Gemeinde den heutigen Standort zwischen Schanzengraben und EWZ Selnau, zwischen Sihlporte und Börse auserkor. 1938 wurde mit den Arbeiten begonnen, im Spätsommer 1939 war der Rohbau vollendet, und die Eröffnung fand – wegen des Kriegsausbruchs um ein Jahr verschoben – im Mai 1941 statt. Das Bad wurde als ein «Meisterwerk» gefeiert. Stadtpräsident Emil Klöti liess in der Eröffnungsschrift verlauten: «Herr Stadtbaumeister Hermann Herter hat es verstanden, für die komplizierte Aufgabe die denkbar einfachste, klarste und überzeugendste Lösung zu finden.»[2]

Neues Bauen 1938–1941 Herter realisierte einen kompakten, quaderförmigen Baukörper, den er in der Längsrichtung in zwei unterschiedliche Teile gliederte: die 58 m lange, 22 m breite und 10.5 m hohe Schwimmhalle mit einem Schwimmerbecken von 15 × 50 m – und den dreigeschossigen kompakten Garderobentrakt. Dieser beherbergte im EG und im 1. OG je ein Foyer, ausgestattet mit der Kasse beziehungsweise einer Café-Bar, und jeweils flankierend über beide Geschosse die Damen- (rechts) respektive Herrengarderoben (links). Im dritten Geschoss platzierte er die Gymnastikhalle. Während er in der Halle mit raumhohen Fenstern und dem als Glasfaltdach ausgebildeten Oberlicht für den Einfall von viel natürlichem Licht sorgte, versah er den flach gedeckten Garderobenbau mit der mittigen Eingangshalle mit kleinteiligeren Fensteröffnungen. Die grossflächigen, in einheitlichem Hochformat zwischen den tragenden Wandpfeilern eingesetzten Sprossenfenster der Schwimmhalle wurden in Bronze ausgeführt und konnten hochgeschoben werden. Die Fenster in den Putzfassaden des Garderobentrakts dagegen waren in Holz und am Vorbau in Eisen gehalten. Beide Gebäudeteile konzipierte er mit 5-mal 13 Achsen und baute sie in sich mittelsymmetrisch auf; die Schwimmhalle ist allerdings breiter, etwas höher und etwas länger bemessen als der Garderobentrakt. Als Empfangsgeste in Anlehnung an die Kommandobrücke eines Schiffs gestaltete er die Mitte des Eingangs und des darüberliegenden Foyers als vorspringenden Kubus mit gerundeten Ecken (Abb. 01).

Zu den innenräumlichen Höhepunkten gehören die Rundungen der Raumecken von Eingangshalle und Foyer sowie der Treppen und der Einbauten für Kasse und Wäscheausgabe, ferner die Pilzstützen im Foyer und in den Untergeschossen – das Markenzeichen ihres Erfinders Robert Maillart, der die Betonkonstruktion entworfen und bis zu seinem Tod 1940 betreut hatte. Das Highlight aber war und ist heute wieder das von Stahlfachwerkträgern getragene Glasfaltdach über dem Schwimmerbassin.

Referenzen in Berlin, Haarlem und Zürich

Formal schloss Hermann Herter an das kubische Hallenbadprojekt von Otto Gschwind mit den hohen Rechteckfenstern an, befreite es aber von jeglichem klassizistischen Aufbau und Bauschmuck und öffnete die Bauhülle deutlich mehr. Unterdessen hatte sich das Neue Bauen in Zürich etabliert, dessen Ideengut und Formensprache Herter behutsam in seine zahlreichen städtischen Bauprojekte integrierte. Am deutlichsten geschah dies beim Hallenbad: Die Verglasung des Eingangsvorbaus ist dynamisch abgerundet, weite Fassadenbereiche sind in grossflächige, aussen liegende Glasflächen aufgelöst, und mittels Hebeschiebefenstern liess sich der Innenraum mit dem Aussenbereich verbinden. Ebenfalls programmatisch modern gestaltete Hermann Herter 1939, also zeitgleich mit dem Hallenbad, das Strandbad Wollishofen in einem funktionsgeleiteten Aufbau und mit Motiven wie Rundung und Pilzstütze.

Selbstverständlich hatte sich Herter nach anderen Hallenbädern umgesehen. Verblüffende Ähnlichkeiten zeigt der Zürcher Bau mit dem Stadtbad Berlin-Mitte, 1929/30 von Carlo Jelkmann und Heinrich Tessenow erbaut, und dem Hallenbad im niederländischen Haarlem, errichtet 1933/34 von Johannes Bernardus van Loghem. In Berlin wird die Schwimmhalle an drei Seiten durch hohe Fenster belichtet und hat eine gerasterte flache Glasdecke. Hochschiebefenster lassen sich zur Tribüne hin öffnen. In Haarlem war es der Bezug zwischen Schwimmhalle und Terrasse, den riesige Schiebefenster gewährleisteten.[3] Für das Glasoberlicht existierte ein direktes Vorbild auch in Zürich: Der grosse Saal in der Alten Börse beim Paradeplatz, 1929/30 von Henauer & Witschi errichtet, war ebenfalls mit einer Glasdecke ausgestattet, die – aus akustischen Gründen – auch dort als Faltdach ausgebildet worden war.

Radikales Update 1980

Nach einer Benutzungsdauer von wiederum zwei Generationen wurde wegen überalterter betriebstechnischer Anlagen eine Sanierung eingeleitet, die 1978–1980 zu einem eigentlichen Umbau geriet. Das Architekturbüro Bollinger Hönger Dubach, das 1970–1973 das Hallenbad Altstetten ausgeführt hatte, beabsichtigte «unter Wahrung der vorhandenen Bausubstanz eine attraktive Neuanlage zu schaffen».[4] Demgegenüber geriet der Eingriff, den die Architekten aus energietechnischen Gründen vornehmen mussten, dann doch einschneidend: Um die Installationen zur neu geforderten Wärmerückgewinnung unterzubringen, zogen sie eine untergehängte Decke mit darunter angebrachten sichtbaren Abluftrohren ein (Abb. 06). Diese leiteten die warme Luft mitten durch das Foyer und die Eingangshalle ab. Ausserdem bauten sie ein Nichtschwimmerbecken auf Kosten eines Teils der Garderoben ein. Damit verunklärten sie die von Herter definierte Trennung der Funktionen – Schwimmbereich in der Halle und Servicezone im Umkleidetrakt. In dessen Erdgeschoss integrierten sie ein Restaurant und verlegten die nun automatische Kasse sowie die Lingerie ins Obergeschoss, auf das auch die Garderoben konzentriert wurden. Am Äusseren wirkten sich diese drastischen Eingriffe vor allem durch die grösseren Fenster im Erdgeschoss der Eingangsfassade und die Vergrösserung des Sockelvorbaus gegen den Schanzengraben hin aus. Zur Unterscheidung von den übrigen Hallenbädern wurde schliesslich die Beschriftung über dem Eingang in «Hallenbad City» geändert.

Zurück in die Zukunft: 2010–2013 Nach einem weiteren Lebensabschnitt von 25 Jahren gaben 2005 erneut die veraltete Haustechnik und die mangelnde Energieeffizienz den Ausschlag zur Ausschreibung eines Planerwahlverfahrens, das ernst niklaus fausch architekten für sich entschieden; sie realisierten dann auch von 2010 bis 2013 den Umbau. Da das Hallenbadgebäude inzwischen unter dem Schutz der Denkmalpflege steht, musste geklärt werden, ob sich der Umbau sowohl auf Herters Ursprungsbau als auch – im Sinne der Zeitzeugenschaft – auf die qualitativ durchaus hochstehende spätere Intervention erstrecken sollte. Den zeittypischen Charakter schätzten Behörden wie Planer allerdings als geringer ein als den architektonischen Ausdruck des Originalzustands. Ihn galt es zu rehabilitieren, und zwar – zumal die ursprünglichen Oberflächen und Ausstattungen bis auf wenige Ausnahmen von Bollinger Hönger Dubach ersetzt worden waren – im Sinne der Intention und nicht der Substanz. Zu den gravierendsten Beispielen, in denen ernst niklaus fausch architekten die Ende der 1970er-Jahre erfolgten Eingriffe am Äusseren auf den Zustand von 1941 zurückführten, gehört die Wiederherstellung der ursprünglichen, geringeren Fensterhöhen im Erdgeschoss des Garderobentrakts, um den von Herter intendierten Gegensatz zur Schwimmhalle zu stärken.

Highlight und Flashback Die sowohl architektonisch als auch konstruktiv markanteste Intervention geschah aber im Innern: Hier wurde die Halle von der 1978–1980 eingezogenen Decke befreit und das Glasoberlicht über dem Schwimmbassin wiederhergestellt (Abb. 12) – allerdings nicht etwa als originalgetreue Kopie. Vielmehr adaptierten die Architekten die shedartige Ausbildung des Dachs. Basierten die Reiter ursprünglich auf gleichschenkligen Dreiecken, sodass sich eine serielle Abfolge ergab, rhythmisierten die Architekten nun die Bewegung, indem sie die Neigungswinkel der Elemente variierten (vgl. «Oberlicht neu gefaltet», S. 37), sodass sich die Assoziation eines an- beziehungsweise abschwellenden Wellenschlags einstellt. Augenfällig ist auch die Überarbeitung, die die Architekten in der Eingangshalle vornahmen, die sie förmlich leer geräumt zu haben scheinen (Abb. 02). Dieser Eindruck stellt sich jedenfalls ein, nachdem die früheren, fast schon an das Centre Georges Pompidou erinnernden Lüftungsrohre verschwunden sind. Während Bollinger Hönger Dubach für die seinerzeit neu geforderte Wärmerückgewinnung keine Raumreserven anzapfen konnten und daher auf die grosszügig dimensionierte Halle ausweichen mussten, profitierten die heutigen Planer von dem nicht mehr als solchem benötigten Zivilschutzraum, in dem sie einen Teil der Haustechnik unterbringen konnten. Ebenfalls der ursprünglichen Raumdisposition entsprechend wurden Sanität und Büro wieder an der gerundeten Front seitlich des Eingangs angeordnet. Die Kasse befindet sich wieder im Erdgeschoss, ist aber wie ein hineingestelltes Mobiliar behandelt, ähnlich einem Glacéwagen. Entlang der beiden Seitenwände der Eingangshalle stehen jetzt je eine Sitzbank und eine Vitrine, die sich in ihrer Formgebung an den einstigen Einbaumöbeln orientieren.

In einem Punkt machten ernst niklaus fausch architekten eine Konzession an den Umbau von Bollinger Hönger Dubach. Um das Angebot nicht zu verringern, haben sie das im Garderobentrakt eingefügte Nichtschwimmerbecken nicht zurückgebaut, sondern als Mehrzweckbecken mit Hubboden neu erstellt. Für Nichtschwimmer fügten sie auf der gegenüberliegenden Seite, an der Stelle, wo sich zuletzt der Badeshop befand, ein weiteres Becken ein (Abb. 10) und schrieben so die 1980 begonnene räumliche Vermischung von Schwimmhalle und Garderobentrakt fort. Sie machen die einstige Differenzierung aber erlebbar, indem sie die Becken klarer vom Hauptraum respektive den Stützen abtrennten (Abb. 08).

Beim Innenausbau lehnten sich ernst niklaus fausch architekten wieder an das Herter’sche Vorbild an und setzten Materialien ein, die möglichst nah an dessen Vorstellungen herankommen. Dies geschah, wie von der Bauherrschaft gefordert, durchwegs mit auf dem Markt erhältlichen Produkten. In der Schwimmhalle erhielten beispielsweise die Formteile im Bereich der Liegebänke längs der Aussenwände besondere Aufmerksamkeit, um annähernd deren plastische – eben tektonisch und nicht nur verkleidend gedachte – Ausprägung wiederzuerlangen. Bezüglich der Farbgebung stützten sie sich auf eine – bemerkenswert psychologisierende – schriftliche Überlieferung Herters: «Die in warmen Elfenbeintönen gehaltenen glasierten Platten und der Putz der Wände geben im Zusammenhang mit der Wasserfläche, unterstützt durch die grünlich gehaltene Beckenverkleidung, dem Raume für den unbekleideten Körper des Badenden den Unterton, in dem sich der Badebesucher wohl fühlt.»[5] ernst niklaus fausch architekten haben die drei Becken entsprechend – mit einer gängigen Schwimmbadkeramik – in drei unterschiedlichen Grüntönen ausstaffiert.

Ausstrahlung

Bei der Sanierung des denkmalgeschützten Hallenbads City in Zürich gingen ernst niklaus fausch architekten einen Weg zwischen Erhaltung und Erneuerung. Sie zeigen damit, dass die Aufgabe, ein hochwertiges Baudenkmal an zeitgemässen Bedürfnissen und gesetzlichen Bestimmungen auszurichten, eine Frage der Einfühlung in den Bestand ist. Bei ihrer Aktualisierung konzentrierten sich die Architekten auf die Hauptthemen, dank derer der Bauzeuge von Ende der 1930er-Jahre seine Bedeutung erhält: erstens die Forderung nach Luft, Licht und Sonne, zweitens die technisch unterstützte Körperkultur und drittens die ablesbare Trennung der Funktionen. Unangetastet blieben stilistische Merkmale des Neuen Bauens wie die grossflächige Verglasung, die Anklänge an die Schiffsmetapher und das Pilzstützenmotiv. Dieser denkmalgerechte Umgang erhält eine städtebauliche Relevanz durch die Ansammlung von Gebäuden derselben Epoche in nächster Umgebung: das 1929 erbaute Warenhaus Zentrum, später EPA (Otto Streicher), das 1928–1934 in Etappen erbaute Textilwarenhaus Ober (Gustav von Tobel und Otto Dürr) und das EWZ-Unterwerk Selnau von 1934 (Hermann Herter).

Selbstverständlich gehören auch spätere Eingriffe zur Geschichte eines Bauwerks. Im Unterschied zum letzten Umbau von 1978–1980 ist jedoch die Wertschätzung gegenüber dem Neuen Bauen beträchtlich gestiegen. ernst niklaus fausch architekten unterschieden eindeutig zwischen den Lebensphasen des Baus und gewichteten bei ihrem Vorgehen den Urzustand höher als den späteren Umbau. Doch sie drehten die Uhr nicht zurück. Und wie ehedem Hermann Herter nahmen sie die funktionellen Anforderungen zur Grundlage der architektonischen Gestaltung. Das Wichtigste war den Architekten wohl der Gesamteindruck des Bauwerks, seine Atmosphäre von Schlichtheit und Eleganz. Mit viel Empathie erreichten sie das Ziel, das schon bei der ursprünglichen Fertigstellung festgehalten wurde: dass «der Bau organisatorisch, hygienisch und ästhetisch allen Ansprüchen genügt».[6]

Anmerkungen:

[01] Herter prägte das Gesicht des Neuen Bauens in Zürich auch mit folgenden Bauten: 1927 Bahnhof Wiedikon, 1933 Schulhaus Waidhalde, 1933 Sportanlage Sihlhölzli, 1935 Tramdepot Oerlikon, 1936 Amtshaus V am Werdmühleplatz, 1938 Tramstation Bellevue, 1939 Strandbad Wollishofen.

[02] Hallenbad der Stadt Zürich, hrsg. vom Städtischen Hochbauamt, Zürich 1941, S. 3.

[03] In der bisherigen Herter-Forschung werden vor allem diese zwei Vorbilder genannt: Claudio Affolter, «… des ersten und letzten Sonnenstrahls teilhaftig …», in: Archithese, Nr. 2, 1995, S. 46–49; Christine Morra-Barrelet, Hermann Herter, Zürcher Stadtbaumeister 1919–1942, in: Kleine Schriften zur Zürcher Denkmalpflege, Heft 7, 4. Teil, Zürich/Egg 2000, S. 45–79, hier S. 68. Die Hallenbäder in Berlin und Haarlem wurden in deutschsprachigen Fachzeitschriften publiziert: Weiterbauen, Nr. 4, 1935, S. 30–32 und Deutsche Bauzeitung, Nr. 59/60, 23.7.1930, S. 445–456.

[04] Das Hallenbad City, Zürich, in: Planen Bauen, Nr. 6, 1981, S. 46–47, hier S. 46.

[05] Das Hallenschwimmbad der Stadt Zürich, in: Schweizerische Bauzeitung, Band 120, Nr. 1, 4.7.1942, S. 1–11, hier S. 2.

[06] Hallenbad der Stadt Zürich, hrsg. vom Städtischen Hochbauamt, Zürich 1941, S. 3.TEC21, Fr., 2013.02.08

08. Februar 2013 Michael Hanak

Oberlicht neu gefaltet

Die Decke der Schwimmhalle im Hallenbad City in Zürich ist für die Badegäste wieder in ihrem ursprünglichen Erscheinungsbild erlebbar. Das Glasoberlicht, das die Atmosphäre und Ausstrahlung der lichten, grosszügigen Schwimmhalle betont, wurde neu konstruiert. Das Projektteam, ernst niklaus fausch architekten mit dem Ingenieurbureau Heierli und Dr. Lüchinger Meyer Bauingenieure AG (Glasstatik) und BWS Bauphysik AG, orientierte sich zwar an der ursprünglichen Ausführung von 1941, nutzt jedoch die Möglichkeiten der heutigen Glastechnik.

War das originale Oberlicht streng symmetrisch aufgebaut, so hat das neue – eine Glasfaltdecke – ein eigenes Thema erhalten: Die Neigung der Elemente zu den Rändern hin erzeugt eine leichte Wellenbewegung, die die Schwimmenden vom Becken aus wahrnehmen können. Während beim Original die strenge Symmetrie durch die mittige Anordnung des Sprungturms betont war, verweist das neue Oberlicht mit der Bewegung der Glaselemente auf die grosszügige Schwimmhalle.

Auch beim bauphysikalischen Konzept beziehen sich die Planenden auf das Original: Die obere Verglasung übernimmt den Witterungs- und Wärmeschutz, die untere den Feuchteschutz für das Dachtragwerk. Das Originaldach im denkmalgeschützten Hallenbad war ursprünglich eine dreischalige Dachkonstruktion, die die den Feuchte-, Wärme- und Witterungsschutz auf drei Schichten verteilt. Im Mittelbereich über dem Becken waren zwischen den Untergurten der Fachwerkbinder Glasoberlichter eingesetzt: auf dem Obergurt der Fachwerkbinder lagen Doppelverglasungsfenster, die unten mit einem Maschengitter gesichert waren. Der zentrale Dachraum war beheizt, und auf den Hauptbindern war das äussere, als Wetterschutz konzipierte Oberlicht aufgeständert. Bei den als Kaltdach ausgeführten Seitenbereichen dagegen war in der Untergurtebene eine Stahlbetondecke integriert mit einer etwa 8 cm dicke Dämmschicht aus zementgebundenem Korkschrot.

Schon vor den Erneuerungsmassnahmen Ende der 1970er-Jahre (vgl. «Original im Wesen, nicht in der Substanz», S. 28) hat man das Oberlicht verschlossen. Im Zuge des 1978 folgenden Umbaus, der im Zeichen der Ölkrise stand und wärmetechnische Instandsetzungsmassnahmen erforderte, wurde dann eine abgehängte Akustikdecke und eine offen geführte Abluftanlage eingebaut. Eine Blecheindeckung ersetzte das äussere Oberlicht, sodass der zentrale Dachraum als Kaltdach fungierte. Die zwischen den Untergurten liegende Verglasung ersetzte man durch eine Holzschalung mit aufgelegter Wärmedämmung. Dabei wurde der Wärme- mit dem Feuchteschutz kombiniert, was Korrosionsrisiken für das Stahlfachwerk zur Folge hatte, da der untere Flansch im beheizten Hallenbereich lag.

Im Rahmen der Erneuerungsarbeiten rekonstruierten die Planenden das ursprüngliche Erscheinungsbild der Schwimmhalle mit Oberlicht, passten Entwurf und Konstruktion jedoch den heutigen Rahmenbedingungen an. Dafür sprachen nicht nur architektonische und denkmalpflegerische Aspekte, sondern auch das bauphysikalische Konzept.

Licht, Wärmegewinn und eine bessere Raumakustik

Die neue Dreifach-Isolierverglasung auf den Bindern übernimmt den Wärme- und Witterungsschutz. Zur Vermeidung einer zu starken Überhitzung im Sommer lassen sich einzelne Scheiben der Oberlichtverglasung öffnen. Die Simulation der Temperaturen im Dachhohlraum ergab zudem, dass dieser mit dem neuen Aufbau nicht mehr beheizt werden muss, um Kondenswasserbildung an der Verglasung und Korrosion an der Metallkonstruktion zu verhindern. Die ursprünglich als Kaltdach konzipierten Seitenbereiche sind neu als Warmdach gestaltet: Das Dach ist von innen zwischen den Sparren kompakt gedämmt. Dadurch liegt die Stahlfachwerkkonstruktion vollständig im beheizten Bereich. Die neue Glasfaltdecke im Untergurt schützt die Dachkonstruktion vor der hohen Raumluftfeuchte in der Schwimmhalle. Zudem verbessert sie die ursprünglich vorhandene raumakustische Wirkung, denn das gefaltete Oberlicht reflektiert die ankommenden Schallwellen nicht direkt, sondern streut sie in alle Richtungen.

Dem Thaleskreis folgend

Bereits im Vorfeld der Planungsarbeiten für das neue Glasoberlicht wurde die Stahlkonstruktion über der Schwimmhalle statisch überprüft. Dabei wiesen die Bauingenieure von Heierli nach, dass ihre Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit nach wie vor erfüllt ist. Verstärkungsmassnahmen waren somit nicht erforderlich, allerdings durfte die neue Glaskonstruktion keine Mehrlasten verursachen. ernst niklaus fausch architekten und Dr. Lüchinger Meyer Bauingenieure AG entwickelten das neue Oberlicht in Anlehnung an das originale Erscheinungsbild, passten die ursprünglich symmetrische Geometrie aber an. Waren die Glaselemente im Dachquerschnitt ehemals gleichschenklige Dreiecke, so setzten die Planenden nun Glaselemente ein, deren Dreiecksformen unterschiedliche Schenkellängen aufweisen: Von der Mittelachse der Halle neigen sie sich in sechs Teilschritten zu den Beckenenden hin. Die Spitze des Dreiecks folgt dabei einem definierten geometrischen Ort: Sie liegt auf dem Thaleskreis (Abb. 05). Aufgrund dieser Konstruktionsorganisation bleibt der 90 °-Winkel im Scheitelpunkt für alle aufgefalteten Glaselemente erhalten. Dies macht zusammen mit der Bildung von sechs Konstruktionstypen die Fertigung und Montage effizienter, zudem kann das eigens entwickelte Auflagerprofil bei allen Elemente verwendet werden, auch wenn sich deren Scheitelpunkte von Element zu Element verlagern (Abb. 04).

Rahmenlose Ecke und einlaminiertes Metall

Diese Anpassungen wurden erforderlich, weil die Auflagerprofile der ursprünglichen Konstruktion, einzelne, geneigte, liniengelagerte Glasscheiben, nicht vollständig erhalten waren. Beim Rückbau entfernte man an den Hochpunkten der Gläser die Auflagerprofile. Jene an den Tiefpunkten wurden für die eingesetzte Holzschalung genutzt. Sie sind erhalten, lassen allerdings keine genügende horizontale Lastabtragung zu. Das reduzierte Auflagersystem veränderte die Rahmenbedingungen für die neue Glasfaltdecke grundlegend. Die Eckverbinder an den Scheitelpunkten der Gläser mussten biegesteif und dennoch «unsichtbar» sein, um den ästhetischen Anforderungen zu genügen. Die Glasstatiker entwickelten dafür neue Eckverbinder. Bei diesen sind Metallstreifen in die Zwischenschicht im Verbundsicherheitsglas (dem sogenannten Interlayer) einlaminiert. Sie koppeln so die (laminierten) Glasscheiben. Dabei wird der Interlayer als Verankerungszone aktiviert. Um eine möglichst transluzente Projektionsfläche zu erzielen, sind die Streifen perforiert (Abb. 06). Sie wurden nach dem Laminierungsprozess gekantet, formen so die dreidimensionalen Glasfaltelemente und gewährleisten eine biegesteife Eckverbindung. Mit der entsprechenden Distanz des Betrachters sind sie im Verbundsicherheitsglas nicht mehr sichtbar. Die kleinmassstäbliche Veränderung der Glaselementgeometrie hingegen nimmt der Badegast wahr. So erscheint das Oberlicht vom Becken aus gesehen nicht plan und transparent, sondern als transluzente, dreidimensional strukturierte Fläche.TEC21, Fr., 2013.02.08

08. Februar 2013 Daniel Meyer, Philippe Willareth