Editorial

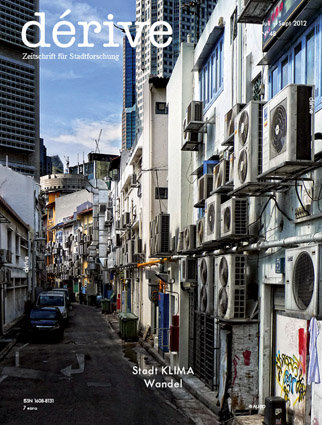

Das neue dérive-Büro ist wunderbar, aber klimatisch wird es erst so richtig angenehm, wenn es draußen für die meisten unangenehm wird, also so ab 32° C aufwärts. Kein Wunder, wir residieren im Erdgeschoß eines Altbaus. Die KollegInnen, die kürzlich nachmittags zur Besprechung kamen und deren Büro sich im obersten Geschoß eines 1970er-Jahre-Hauses befindet, waren über die Temperatur in unseren Räumlichkeiten aufs Angenehmste überrascht und würden während des Sommers wohl am liebsten ins dérive-Headquarter übersiedeln. Soviel zu unserer individuellen Klimawandelanpassungsstrategie. Dass an dieser Stelle vom Wetter die Rede ist, ist übrigens nicht einer editorialen Einfallslosigkeit geschuldet, sondern dem Schwerpunkt dieser Ausgabe – der trägt nämlich den Titel Stadt Klima Wandel.

Der von Erik Meinharter redaktionell betreute Schwerpunkt stellt Lösungen zur Bewältigung der Klimafolgen (Erik Meinharter und Maria Balas, ab S. 9) vor, weist auf den Handlungsbedarf zur Klimawandelanpassung in öffentlichen Parkanlagen hin und macht Vorschläge, wie die notwendigen Anpassungsprozesse optimiert werden können (Stephanie Drlik und Andreas Muhar, ab S. 15). Wolfgang Gepp, Matthias Ratheiser und Simon Tschannett gewähren in ihrem Text Einblicke in die Beratungstätigkeit und das Know-how von MeteorologInnen im Bereich klimagerechter Stadtplanung und weisen auf die Versäumnisse hin, die speziell in Österreich zu konstatieren sind. Sie fordern angesichts steigender Energiekosten, die rein technische Lösungen wie Klimaanlagen immens verteuern werden, eine vorausschauend klimabewusste Stadtplanung. Katrin Hagen zeigt, welche internationalen historischen Vorbilder für eine klima-sensitive Stadtgestaltung existieren und wie solche Ansätze ins Hier und Heute transferiert werden können. Im den Schwerpunkt abschließenden Beitrag von Nadine Kuhla von Bergmann geht es schließlich um bottom-up-Strategien und kleinteilige Projekte für eine klimagerechte Quartiersentwicklung in Berlin.

Der Magazinteil des Hefts bringt Beiträge zu Josef Frank, Barcelona und dem Stadtfilm. Dabei knüpft Albert Kirchengasts Artikel über Josef Frank und den Siedlergarten in einzelnen Aspekten an den Schwerpunkt an, stellt doch mehr Grün (Gärten) in der Stadt eine der Strategien dar, urbane Räume an den Klimawandel anzupassen. Begleitet wird der Artikel von Fotos der Siedlung Hoffingergasse (Josef Frank und Erich Faber 1921 – 24) von Klemen Breitfuss.

20 Jahre liegt die Austragung der Olympischen Spiele in Barcelona zurück und mit ihr eine gigantische Inszenierung von Architektur, die Barcelona zu einem der Favoriten im weltweiten Städtetourismus gemacht hat. Rafael Ayuso Siart nimmt dieses Jubiläum zum Anlass für einen kritischen Rückblick und eine Analyse der gegenwärtigen Situation im Zeichen der spanischen Banken- und Immobilienkrise.

Einen Ausblick auf das Filmprogramm des heurigen ur3anize!-Festivals gibt Siegfried Mattls Text Stadtfilm Wien und danach, der sich den Urban Cinematics verschrieben hat. Mattl skizziert die Entwicklung des Stadtfilms zum »Analyseinstrument der sozialräumlichen Beziehungen«, das verspricht, die »Stadtplanungsmethoden zu durchdringen«. Manfred Russos Serie zur Geschichte der Urbanität setzt nahtlos mit dem 3. Teil von Postmoderne – Stadt und Angst fort, der den wunderbaren Titel Californian Urban Dreams. Simulacra, Schizophrenie, Psychasthenie trägt. Wir wandern mit Russo durch das Orange County, machen in John Portmans Bonaventura Hotel in L.A. Zwischenstation, um schließlich gemeinsam mit Superbarrio die Tupinicopolis zu treffen, die sich nach einer retrofuturistischen Sambatuppe benannten. Wegbegleiter auf dieser Reise sind u. a. Jean Baudrillard, Frederic Jameson und Edward Soja.

Noch einmal zurück zu ur3banize! – Internationales Festival für urbane Erkundungen (gleich notieren: 5. bis 14. Oktober). Das anlässlich des 10-Jahres-Jubiläums von dérive 2010 gegründete Festival geht in die 3. Runde und widmet sich heuer dem Generalthema Stadt selber machen. Eine Idee, die in den letzten Jahren mit der Recht auf Stadt-Bewegung heftigen Aufschwung erfahren hat und sich heuer in zahlreichen Ausstellungen und Kongressen niederschlägt. Zu erwähnen sind in diesem Zusammenhang u. a. die Ausstellungen Besetzt – Kampf um Freiräume seit den 70ern im Wien Museum (siehe Besprechung S. 60) und Hands-On Urbanism im Architekturzentrum Wien, Making City als Thema der Rotterdam Biennale und Active Urbanism als Motto des INURA-Kongresses.

Grund genug für dérive, die Sache im Rahmen des 10-tägigen Festivalprogramms nachdrücklich zu erforschen: ur3banize! 2012 versammelt Vorträge, Diskussionen, Workshops, Führungen, Filme, Installationen sowie Aktionen im öffentlichen Raum und will sich gemeinsam mit den TeilnehmerInnen schlau machen auf dem Weg zu einer aktiven Stadtgesellschaft. Das komplette Programm gibt es ab August auf www.urbanize.at.

Aber auch die Radio-Crew von dérive gibt sich mitnichten der Sommerpause hin: Radio dérive bringt im Juli eine Sendung zum Thema Baugruppen, im August folgt eine Diskussion zum Schwerpunkt dieser Ausgabe, und im September steht die Passage im Mittelpunkt der Sendung. dérive – Radio für Stadtforschung wird wie immer am 1. Dienstag des Monats um 17:30 Uhr auf Radio Orange erstausgestrahlt und ist in Folge bei etlichen anderen freien Radios zu hören. Alle Sendungen sind zudem als Podcast abonnierbar und auch im Online-Archiv jederzeit verfügbar. Links dazu gibt’s auf www.derive.at.

Eine spannende Lektüre und einen entspannenden Sommer wünscht

Christoph Laimer