Editorial

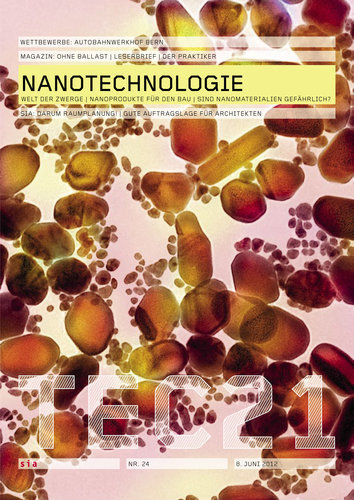

Wenn von der Nanotechnologie die Rede ist, fallen meist grosse Begriffe wie «Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts» oder «neue industrielle Revolution». Die Möglichkeiten, welche die Nanotechnologie für ganz verschiedene Fachbereiche eröffnet, sind tatsächlich faszinierend. Sie beruhen auf der Tatsache, dass Partikel auf der Nanoskala, das heisst im Grössenbereich zwischen einem und 100 Nanometern (nm = 10-9 m), ganz andere chemische und physikalische Eigenschaften aufweisen können als grössere Partikel desselben Materials («In der Welt der Zwerge»). Genutzt werden diese Eigenschaften in den verschiedensten Fachbereichen.

Schätzungen gehen von über 1000 Nanoprodukten aus, die weltweit bereits kommerziell erhältlich sind. Dieser Boom spiegelt sich auch in den vielen Produkten wider, die mit der Vorsilbe «nano» werben, aber keinerlei Nanomaterialien enthalten.

Auch für den Baubereich wird an interessanten Entwicklungen gearbeitet, erste Produkte sind bereits auf dem Markt («Nanoprodukte für den Bau»). Bisher sind jedoch die meisten davon Nischenprodukte – einerseits, weil sie oft teurer sind als konventionelle Produkte, andererseits, weil die Anwendungsmöglichkeiten noch zu wenig bekannt sind. Da eine Reihe von Nanoprodukten zu einer Erhöhung der Energie- und Ressourceneffizienz beitragen kann, ist eine schnellere Entwicklung und Verbreitung wünschenswert. Allerdings muss man bei der Beurteilung der Nachhaltigkeit von Nanoprodukten genau hinschauen – bei manchen Produkten wiegt die energie- und ressourcenintensive Herstellung die Vorteile bei der Anwendung wieder auf. Umfassende Ökobilanzen gibt es aber erst für wenige Produkte.

Noch am Anfang steht auch die Beurteilung der Risiken von Nanomaterialien für die menschliche Gesundheit und für die Umwelt.

Immerhin hat man aus den Fehlern der Vergangenheit, beispielsweise im Umgang mit Asbest, gelernt und sehr viel schneller neben den Einsatzmöglichkeiten auch die Risiken zu erforschen begonnen sowie den öffentlichen Dialog darüber gefördert («Sind Nanomaterialien gefährlich?»). Mensch und Umwelt sind schon seit je mit Nanopartikeln aus natürlichen Quellen wie Vulkanausbrüchen oder Waldbränden konfrontiert, seit der Industrialisierung ausserdem mit Nanopartikeln aus Verbrennungsprozessen. Nun kommen immer mehr synthetisch hergestellte Nanomaterialien hinzu, die aufgrund ihrer neuen Eigenschaften auch eine Risikobeurteilung für jeden Einzelfall erfordern. Daran wird auch in der Schweiz intensiv geforscht. Allerdings ist dies ernorm aufwendig und wird nur schon für die bereits bekannten Nanoprodukte Jahrzehnte dauern. Umso wichtiger ist der offene und sachliche Informationsaustausch zwischen Forschern, Produzenten und Anwendern.

Claudia Carle

Inhalt

05 WETTBEWERBE

Autobahnwerkhof Bern

10 MAGAZIN

Ohne Ballast | Leserbrief | Der Praktiker

16 IN DER WELT DER ZWERGE

Claudia Carle, Leonid Leiva

Die Nanotechnologie macht sich die besonderen Eigenschaften kleinster Partikel zunutze, die mit der Erfindung des Rastertunnelmikroskops vor 30 Jahren sicht- und manipulierbar wurden.

18 NANOPRODUKTE FÜR DEN BAU

Leonid Leiva

Nanomaterialien sind im Baubereich trotz vielen interessanten Vorteilen noch nicht so verbreitet wie in anderen Branchen. Das liegt vor allem an den hohen Kosten und am mangelnden Wissen über die Einsatzmöglichkeiten.

22 SIND NANOMATERIALIEN GEFÄHRLICH?

Antje Grobe, Jesper Hansen

Die Risiken für Mensch und Umwelt müssen für jeden Einzelfall abgeklärt werden. Im Vordergrund standen bisher der Arbeitsschutz und das Design von risikoarmen Nanomaterialien.

28 SIA

Raumplanung entpathologisieren | Darum Raumplanung! | Gute Auftragslage für Architekten

33 FIRMEN

37 IMPRESSUM

38 VERANSTALTUNGEN

In der Welt der Zwerge

Mit der Entwicklung des Rastertunnelmikroskops vor 30 Jahren wurde es möglich, kleinste Partikel bis hin zu den «Bausteinen» der Materie, den Atomen und Molekülen, sichtbar zu machen und gezielt zu manipulieren – eine wichtige Voraussetzung für die Entwicklung der Nanotechnologie. Diese macht sich die besonderen Eigenschaften kleinster Partikel zunutze, die völlig andere sein können als bei grösseren Partikeln des gleichen Materials. Das eröffnet zahlreiche neue Möglichkeiten für verschiedenste Anwendungsgebiete.

Die Vorsilbe «nano» wurde vom altgriechischen Wort für Zwerg (nanos) abgeleitet und bezeichnet den milliardsten Teil einer Masseinheit. Ein Nanometer (nm) sind also 10–9 m. Dies ist der Grössenbereich von Atomen und Molekülen. Drei Goldatome ergeben beispielsweise zusammen eine Länge von 1nm. Auch Viren haben Grössen von 10 bis mehreren 100nm. Ein menschliches Haar hingegen weist einen Durchmesser von etwa 75000nm auf. Nanopartikel entstehen sowohl durch natürliche Prozesse – beispielsweise bei Vulkanausbrüchen oder Waldbränden – als auch durch menschliche Aktivitäten wie das Schleifen von Oberflächen oder durch Verbrennungsprozesse, sei das in der Industrie, im Verkehr oder beim Rauchen einer Zigarette. Während Nanopartikel dort als Nebenprodukt anfallen, werden in der Nanotechnologie gezielt Nanopartikel hergestellt.

Meilensteine der Nanotechnologie

Als theoretischer Vordenker der Nanotechnologie gilt der US-amerikanische Physiker und Nobelpreisträger Richard Feynman. In seinem berühmt gewordenen Vortrag «There’s plenty of room at the bottom», den er 1959 am California Institute of Technology hielt, entwarf er die Vision, auf der Nanoebene einzelne Atome und Moleküle zu kontrollieren und zu manipulieren: «In meinen Augen sprechen die Prinzipien der Physik nicht gegen die Möglichkeit, Dinge Atom für Atom zu manipulieren», so Feynman. Die technischen Mittel dazu standen jedoch erst über 20 Jahre später zur Verfügung: Mit dem 1981 vom Schweizer Heinrich Rohrer und dem Deutschen Gerd Binning am IBM-Forschungszentrum in Rüschlikon ZH entwickelten Rastertunnelmikroskop liessen sich Atome und Moleküle überhaupt erst sichtbar machen, denn optische Mikroskope reichen nur bis zu einer Auflösung von etwa 250nm. Für diese Erfindung erhielten Rohrer und Binning 1986 den Nobelpreis für Physik. Mithilfe eines solchen Rastertunnelmikroskops gelang es dem US-amerikanischen Forscher Don Eigler 1989 erstmals, die Positionierung von Atomen gezielt zu manipulieren: Er setzte aus 35 Xenonatomen das Logo von IBM zusammen (Abb. 3). Mit der Nanotechnologie können also gezielt nanoskalige Strukturen hergestellt oder verändert werden. Man unterscheidet hierbei zwei verschiedene Vorgehensweisen: beim Top-down-Verfahren werden grössere Objekte sukzessive verkleinert bis zur Erreichung von nanoskaligen Strukturen. Beim Bottom-up-Verfahren werden einzelne Atome oder Moleküle gezielt so angeordnet, dass die gewünschten Eigenschaften entstehen.

Neue Eigenschaften

Interessant sind Nanopartikel deshalb, weil Materialien als Nanopartikel ganz andere Eigenschaften aufweisen können als grössere Partikel des gleichen Materials (vgl. Kasten). So ist beispielsweise Kohlenstoff in Form von Grafit sehr weich, in Form von Kohlenstoff-Nanoröhrchen (Abb. 4) hingegen härter als Stahl und gleichzeitig sehr leicht. Auch elektrische, thermische und optische Eigenschaften können sich im Nanobereich verändern. So erscheinen grössere Partikel von Titandioxid weiss und werden breit eingesetzt als weisser Farbstoff. Nanopartikel von Titandioxid hingegen sind transparent im Bereich des sichtbaren Lichts, reflektieren aber UV-Strahlung. Diesen Effekt macht man sich in Sonnencremes zunutze. Ein ähnliches Phänomen kannten schon die mittelalterlichen Glasmacher: Durch das Einbrennen von feinsten Goldpartikeln produzierten sie das sogenannte Goldrubinglas, das intensiv rot ist und auch nach Jahrhunderten nichts an Leuchtkraft einbüsst (Abb. 2).

Die Nanotechnologie nutzt diese veränderten Eigenschaften und beschäftigt sich dabei mit Materialien, deren Teilchengrösse oder Oberflächenstruktur in mindestens einer Dimension eine Grösse zwischen 1 und 100nm aufweist (Abb. 1). Typisch für die Nanotechnologie ist auch ihr interdisziplinärer Charakter im Bereich von Chemie, Physik und Biologie. Schon heute sind in vielen Anwendungsgebieten Nanomaterialien im Einsatz. Die bekanntesten sind die bereits erwähnten Titandioxid-Nanopartikel als UV-Schutz in Sonnencremes und Kosmetika oder Nanosilber in Textilien zur Verhinderung von Schweissgeruch. Nanopartikel finden sich aber auch in Lebensmitteln, Tennisschlägern, Velorahmen und nicht zuletzt auch in zahlreichen Baumaterialien (vgl. «Nanoprodukte für den Bau», S. 18). Ideengeber für neue Entwicklungen sind teilweise auch natürliche Vorbilder. So dienen die Oberflächenstrukturen von Lotusblättern als Vorbild für wasser- und schmutzabweisende Beschichtungen. Die Strukturen an den Füssen der Geckos, die auch auf glatten Oberflächen klettern können, stehen Pate bei der Entwicklung neuer Kleber. Die Erwartungen, die in Nanomaterialien gesetzt werden, sind auch hinsichtlich ihrer Umweltfreundlichkeit gross. Allerdings gibt es bisher nur für wenige Nanomaterialien umfassende Ökobilanzen, mit denen sich die erhofften Einsparungen an Energie und Ressourcen belegen liessen.[1] Die wenigen Ökobilanzen, die es gibt, zeichnen ein zwiespältiges Bild. So gibt es durchaus Nanomaterialien, die umweltfreundlicher sind als ein vergleichbares konventionelles Material. Bei einigen Nanomaterialien benötigt aber zum Beispiel der Herstellungsprozess so viel Energie, Wasser und umweltproblematische Chemikalien, dass die Bilanz zu ihren Ungunsten ausfällt.

Anmerkung:

[01] S. Gressler, M. Nentwich: Nano und Umwelt – Teil I: Entlastungspotenziale und Nachhaltigkeitseffekte. Inst. für Technikfolgen-Abschätzung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2011TEC21, Fr., 2012.06.08

08. Juni 2012 Claudia Carle

Nanoprodukte für den Bau

Für den Baubereich sind eine ganze Reihe von Nanomaterialien auf dem Markt, an anderen wird noch geforscht. Von ihrem Einsatz verspricht man sich neben funktionellen auch ökologische und ökonomische Vorteile.

Trotzdem haben Nanomaterialien im Baubereich bisher bei weitem nicht die wirtschaftliche Bedeutung wie in anderen Branchen. Das liegt vor allem an den hohen Kosten für die Entwicklung neuer Produkte, am hohen Preis dieser Produkte und am mangelnden Wissen über deren Einsatzmöglichkeiten.

Die älteste und wohl auch bekannteste Nanolösung im Baubereich sind selbstreinigende Oberflächen. Glas, Dachziegel oder Keramikplatten, die sich den sogenannten Lotuseffekt zunutze machen, gibt es schon seit Mitte der 1990er-Jahre. Die Oberflächen werden dabei durch den Einsatz von Nanomaterialien, hauptsächlich Nanosilica (Silziumdioxid), zunächst hydrophob, das heisst wasserabweisend, gemacht. Werden die Oberflächen dann auch sehr fein strukturiert, verstärken Kapillareffekte die wasserabweisenden Kräfte zusätzlich; die Oberflächen werden superhydrophob. Wassertropfen perlen sichtbar ab und kommen schon unter kleinen Neigungswinkeln ins Rollen, wobei sie Schmutzpartikel mitnehmen. Dieser bei Lotusblättern natürlich vorkommende Effekt (Abb. 1) wird nanotechnologisch durch den gezielten Einbau von Rauigkeiten an den Oberflächen nachgeahmt, etwa, indem man darauf kleine Noppen einritzt. Den Wassertropfen fehlen dann die Haftstellen, und auch die physiko-chemisch bedingte Verminderung der Adhäsionskräfte behindert das Anschmiegen an das Substrat. Allerdings heisst selbstreinigend nicht, dass die Reinigungsarbeiten komplett wegfallen; sie werden bloss in längeren Zyklen notwendig, wobei die superhydrophoben Eigenschaften mit der Zeit nachlassen: Die Rauigkeit nutzt sich infolge der mechanischen Kräfte, denen sie bei Reinigungsarbeiten oder durch Witterungseinflüsse ausgesetzt ist, mit der Zeit ab.

Neben der Selbstreinigung bringt die Superhydrophobie je nach Werkstoff auch begehrte Eigenschaften wie Verfaulungs- oder Korrosionsschutz für Holz, Beton oder Stahl. Allerdings ist die Wirkung nicht immer so spektakulär wie in den Broschüren der Hersteller behauptet wird. So haben Untersuchungen an vielen Nanobeschichtungen für Holz ergeben, dass bei den behandelten Bauteilen flüssiges Wasser gut abgeschirmt wird, Wasserdampf aber praktisch ungehindert ins Holz eindringt. Quellen und Schwinden der Bauteile sowie eine Verfärbung der Oberfläche können also nicht vermieden werden.[1] Umgekehrt zur Superhydrophobie können Oberflächen auch superhydrophil, also sehr stark wasseranziehend, gemacht werden. Dies ist besonders bei Glasoberflächen wie zum Beispiel Spiegeln als Antibeschlagmassnahme wirkungsvoll. Durch Hydrophilierung wird der Benetzungswinkel der kleinen Wassertropfen, die zum Beschlag führen, verringert. Statt abperlender Tropfen bildet sich auf superhydrophilen Oberflächen deshalb ein gleichmässiger dünner Wasserfilm, der die Sicht weniger stark beeinträchtigt.

Ersatz für toxische Biozide

Nanoprodukte können auch herkömmliche Produkte ersetzen, denen sie aus ökonomischer oder ökologischer Sicht überlegen sind. Ein Beispiel: Um den Befall von Oberflächen durch Mikroorganismen wie Pilze, Algen oder Bakterien einzuschränken, werden heutzutage häufig Biozide benutzt, die für aquatische Lebewesen toxisch sind. Diese Substanzen können bei Regen ausgewaschen werden und gelangen schliesslich in Oberflächengewässer und Grundwasser. Um diese Umweltbelastung zu vermeiden, werden als Alternative seit vielen Jahren Nanopartikel, etwa aus Silber oder Titandioxid, eingesetzt. Das keimtötende Vermögen von Silber ist seit Jahrhunderten bekannt – nicht umsonst war das Besteck früher aus Silber. Etwas neuer ist die Erkenntnis, dass einige Nanopartikel – unter anderem Silber oder Titandioxid – fotokatalytische Eigenschaften besitzen: Die Partikel können bei Absorption von Licht Sauerstoffradikale freisetzen, die wiederum durch chemische Reaktionen Bakterien abtöten. Inzwischen sind auch einige auf diesem bakteriziden Effekt von Nanopartikeln basierende Produkte in Innenraum- oder Fassadenfarben sowie Lacken und sogar als Beschichtung auf dünnen Keramikfliesen kommerziell erhältlich und werden beispielsweise in Spitälern eingesetzt. Allerdings ist die biozide Wirkung von Partikeln wie Nanosilber zwar bei vielen Bakterienarten erwiesen, Algen und Pilze bleiben aber in den meisten Fällen verschont. Dies verhält sich also nicht anders als bei den konventionellen organischen Bioziden, die ebenfalls nur spezifisch gegen gewisse Pilz- oder Algenarten eingesetzt werden können. Folglich werden die Nanobiozide zurzeit oft den konventionellen Bioziden beigemischt, um eine möglichst breite Wirksamkeit zu erzielen. Ausserdem werden die Nanopartikel ebenfalls ausgewaschen und gelangen somit in die Gewässer. Die ökologischen Folgen werden zurzeit noch erforscht.

Fotokatalytische Eigenschaften werden aber nicht nur bei Fassaden genutzt. Auch bei Produkten, die als Beschichtung von Pflastersteinen eingesetzt werden, um die Luftqualität in städtischen Aussenräumen zu verbessern, kommen fotokatalytische Nanopartikel zum Zug. Die in diesen Produkten enthaltenen, durch Licht aktivierbaren Nanopartikel können die Reaktion von Sauerstoff mit Stickstoffoxiden begünstigen und somit zum Abbau dieser Luftschadstoffe beitragen.

Nanogele zur Wärme- und Schalldämmung

Angesichts der dringenden Notwendigkeit, Gebäude energieeffizienter zu machen, werden in Zukunft vor allem jene Nanoprodukte gefragt sein, die zu Energieeinsparungen verhelfen können. Vielversprechend ist in diesem Zusammenhang beispielsweise Nanogel, das zur Wärme- und Schalldämmung von Fassaden eingesetzt werden kann. Erste Produkte sind bereits auf dem Markt. Nanogel hat deutlich tiefere U-Werte als alle konventionellen Pendants, ist aber in der Anschaffung rund zehnmal so teuer wie die marktübliche Steinwolle. In Form von Flocken oder Körnern in dünnen Hohlschichten von zweischaligem Mauerwerk eingesetzt, kann sich Nanogel wegen der viel besseren thermischen Isolierung langfristig dennoch lohnen, zumal bei einem starken Anstieg der Energiepreise. Ausserdem vergrössert sich dank den dünneren Wänden auch die nutzbare Fläche.

Nanogel besteht aus einem labyrinthartigen Netzwerk aus Silikatnanoteilchen und organischen Molekülen, die im Sol-Gel-Verfahren miteinander verbunden werden. Wird diesem Konglomerat das bei diesem Verfahren verwendete Lösemittel entzogen, bleibt ein von nanometer- grossen, luftgefüllten Poren durchsetztes Gel zurück (Abb. 2, 3). Die Kleinheit der Poren ist die Ursache für die guten dämmenden Eigenschaften des Nanogels, da sich die Luftmoleküle darin nicht frei fortbewegen können und somit kaum Wärme und Schall transportieren. Nanogele sind äusserst leichte Materialien, da sie zu rund 95% aus Luft bestehen. Dabei besitzen sie dennoch eine ausreichende Festigkeit. Zudem sind sie transluzent. In Isolierverglasungen eingesetzt haben sie deshalb auch optische Vorzüge: Selbst an bewölkten Tagen lassen die mit dem durscheinenden Nanogel versehenen Fenster ein gewisses Mass an Helligkeit in die Innenräume.

Intelligente Gläser regulieren den Wärme- und Lichteintrag

Auch Materialien, die eine Kontrolle über den Wärme- und Lichteintrag durch natürliches Licht ermöglichen, könnten einen Beitrag zur Energieeffizienz leisten. Hierzu gehören etwa thermochrome Materialien, die ihre Farbe je nach Umgebungstemperatur ändern. So kann etwa an besonders heissen Tagen durch Verfärbung des Glases dessen Lichtdurchlässigkeit und somit der Wärmeeintrag reduziert werden. Fortgeschrittene Produkte in diesem Bereich zielen darauf ab, nur den infraroten Teil des natürlichen Lichtspektrums nicht durchzulassen, wodurch nur die Wärme draussen bleibt, während das Glas für sichtbares Licht nach wie vor transparent ist. Diese Form der passiven Regulierung der Lichtdurchlässigkeit ist aber noch nicht ganz ausgereift.

Bereits seit einigen Jahren im Einsatz sind hingegen elektrochrome Materialien, bei denen das Anlegen einer elektrischen Spannung die Farbänderung bewirkt (Abb. 4). Elektrochrome Materialien sind seit 1968 bekannt, aber erst die Entwicklung von modernen Verfahren zur Abscheidung sehr dünner Filme hat ihre Anwendung bei Verglasungen ins Blickfeld gerückt. Nach dem Farbwechsel behalten die Materialien dank ihrem elektrochemischen Gedächtnis die eingestellte Farbe ohne weiteren Energieverbrauch.

Bei Metalloxiden wird die Farbänderung durch eine Redoxreaktion verursacht. Das elektrochrome Material liegt hier in Form einer sehr dünnen Metallschicht vor (beispielsweise aus Wolfram, Nickel oder Molybdän). Ein Nachteil der Metalloxide besteht darin, dass sie mit bis zu 60 Sekunden eine relativ lange Ansprechzeit haben (die Zeit, bis die Farbänderung komplett abgeschlossen ist). Auch sind die Materialien empfindlich auf Umwelteinflüsse wie Änderungen des pH-Wertes und der Luftfeuchtigkeit und sollten deshalb luftdicht versiegelt werden. Die Technik hat sich bisher in Bürogebäuden bewährt, für Wohnhäuser blieb sie aufgrund der zunächst notwendigen zentralen Steuerung mit entsprechender Gebäudeautomation lange Zeit zu komplex. Inzwischen gibt es aber auch Hersteller, die eine dezentrale Schaltung durch Knopfdruck anbieten. Grundsätzlich schnellere Schaltzeiten bieten die molekularen Farbstoffe; daher wird diese Materialklasse derzeit von den meisten Forschungsgruppen verfolgt. Molekulare Farbstoffe bieten den zusätzlichen Vorteil, dass sie nicht nur zur Temperaturregulierung, sondern auch als Solarzelle – etwa die sogenannte Grätzel-Zelle[2] – fungieren können, womit sie im Sinne der Energieeffizienz eine Doppelfunktion erfüllen.

Effizientere und dünnere Solarzellen

Gerade aus der Herstellung von Solarzellen ist die Nanotechnologie nicht mehr wegzudenken. Die weitverbreiteten Zellen aus kristallinem Silizium etwa erhalten durch nanometerdünne Antireflexbeschichtungen nicht nur ästhetischere Farben, sondern haben auch eine höhere Leistung, da mehr Licht eingefangen und somit der Wirkungsgrad verbessert wird. Entscheidend ist die Nanotechnologie aber vor allem für die Dünnschichtsolarzellen, bei denen die aktive Schicht der Zelle selbst nur wenige hundert Nanometer dünn sein kann. Die Dünnschichttechnologie bietet sich als ideale Lösung für die seit Jahren propagierte gebäudeintegrierte Fotovoltaik an. Da die Zellen hier auf dünnen, flexiblen Folien aufgetragen werden können, ist die Installation auf Dächern und an Fassaden mit viel weniger Aufwand möglich, und das Resultat ist eine unauffällige «solare Haut» des Gebäudes. Nur in Sachen Wirkungsgrad stehen die Dünnschichtsolarzellen ihren Pendants aus kristallinem Silizium nach, aber auch hier wird mithilfe von Nanotechnologie an Konzepten wie mehrschichtigen Tandemzellen mit einem besseren Ertrag geforscht.

Ultrahochfester Beton

Grosse Hoffnungen setzt man auch in Kohlenstoff-Nanoröhrchen (CNT: carbon nanotubes), eine Art aufgerollte Variante von Grafit (Abb. 4, S. 17). Sie weisen eine viel höhere Zug-, Druck- und Biegefestigkeit auf als Stahl und Beton. CNT wurden 1991 entdeckt und aufgrund ihrer hervorragenden elektrischen, thermischen und mechanischen Eigenschaften rasch als Wundermaterial angepriesen. Bereits ein paar Jahre nach ihrer Entdeckung waren Methoden entwickelt, um CNT in grossen Mengen zu synthetisieren. Dennoch ist die grossskalige technologische Anwendung nicht so weit vorangeschritten wie anfänglich erhofft.

In Beton dispergiert würde eine kleine Menge an CNT genügen, um die Festigkeit um ein Vielfaches zu erhöhen. Allerdings ist der so herstellbare ultrahochfeste Beton ein Nischenprodukt: Der Bedarf sei sehr gering, und nur wenige Kunden seien bereit, die höheren Preise zu bezahlen, sagt Andreas Leeman, Gruppenleiter Betontechnologie an der Empa. Verbesserungen der Festigkeit, Lebensdauer und Verarbeitbarkeit von Beton und Mörtel werden schon heute durch den Einsatz von Nanosilica als Zusatzstoff erzielt. Die Nanopartikel führen aufgrund ihrer kleineren Dimensionen zu geringeren Porengrössen, was die Druckfestigkeit erhöht und die Durchlässigkeit für Wasser und andere Substanzen verringert. Dadurch nimmt die Dauerhaftigkeit des Baumaterials zu. Andererseits muss eine gute Dispersion der Nanopartikel durch geeignete Durchmischung gewährleistet sein, denn die Nanoteilchen neigen dazu, Agglomerate zu bilden, und diese Verklumpung wirkt sich wiederum negativ auf die Festigkeit aus.

Ökonomische Bedeutung der Nanotechnologie

Schätzungen zufolge beträgt das weltweite Marktvolumen von Nanomaterialien schon heute rund 14 Mrd. Dollar jährlich.[3] Eine Studie der amerikanischen National Science Foundation (NSF) von 2001 prognostizierte für das Jahr 2011 eine Hebelwirkung der Nanotechnologien, also den durch Nanotechnologie direkt oder indirekt geschaffenen Mehrwert von 1000 Mrd. Dollar.[4] Bis 2015 soll sich diese Hebelwirkung laut einem Bericht des deutschen Bundesministeriums für Bildung und Forschung gar auf 3000 Mrd. Dollar belaufen.[5] In der Baubranche ist eine wirtschaftlich derart bedeutende Verbreitung der Nanotechnologie bis heute jedoch ausgeblieben. Eine im Auftrag der European Federation of Building and Woodworkers erstellte und von der Europäischen Union finanzierte Studie kam 2009 zum Schluss, dass Nanoprodukte in der Branche nur bei einer Handvoll Anwendungen zu finden seien und diese fast ausschliesslich von grossen Unternehmen entwickelt würden.[6] Die EU-Studie identifizierte mangelndes Wissen über Verfügbarkeit und Einsatzmöglichkeiten sowie zu hohe Preise als Hauptgründe für die geringe Präsenz von Nanoprodukten in der europäischen Bauindustrie. Ausserdem wurde das Fehlen von gut dotierten Forschungs- und Entwicklungsabteilungen bei den meisten Unternehmen der Branche als Hemmschuh ausgemacht. Die wissensintensive Entwicklung von nanooptimierten Produkten könnten sich demnach fast nur die grossen Akteure der bauchemischen Industrie leisten. So geht die Nanotechnologie an den KMU der Baubranche weitgehend vorbei. Nur im Fall einer engen Zusammenarbeit mit Hochschulen wie bei Spin-offs fanden die Studienautoren KMU mit eigenen Nanoprodukten.

Trotzdem ist zu erwarten, dass Nanotechnologien zukünftig auch im Baugewerbe eine grössere Präsenz erlangen werden. Experten weisen darauf hin, dass die Branche bei technischen Neuerungen in der Regel zehn Jahre hinterherhinkt, da sie sehr preisempfindlich ist, Normen einzuhalten sind und Forschung eher am Anfang der Wertschöpfungskette betrieben wird. Aber mit den Fortschritten in anderen Industriesparten wird sich früher oder später die erschwingliche Qualität einstellen, die auf der Baustelle gefragt ist.

Anmerkungen/Literatur:

[01] P. Niemz et al.: Untersuchungen zur Verbesserung des Eindringverhaltens und der Fixierung von Imprägniermitteln bei der Vergütung von Holz mit nanoskaligen Materialien. Interner Bericht, 2009

[02] Die Grätzel-Zelle, eine Farbstoff-Solarzelle, wurde Anfang der 1990er-Jahre von Prof. Michael Grätzel von der EPFL Lausanne erfunden

[03] www.bccresearch.com/report/NANO31D.html

[04] NSF: Societal implications of nanoscience and nanotechnology. National Science Foundation, 2001

[05] BMBF: nano.DE-Report 2009. Bundesministerium für Bildung und Forschung, Bonn, Berlin, 2009

[06] F.A. van Broekhuizen, J.C. van Broekhuizen: Nano-products in the European construction industry, State of the art 2009. EFBWW, FIEC, Amsterdam, 2009

– Produktliste für Nanomaterialien der BG Bau: www.bgbau.de/praev/fachinformationen/ gefahrstoffe/nano/pdf-files/nano-liste.pdfTEC21, Fr., 2012.06.08

08. Juni 2012 Leonid Leiva