Inhalt

Funde

– Stadtwanderer: Basel tickt anders

– Jakobsnotizen: Das Schweizer Architekturmuseum

– Auf- und Abschwünge: Ein weiterer Nordländer

Titelgeschichte

Die Grössten Architekturbüros im Land

Brennpunkte

– Notstand: Wer rettet Designer-Nachlässe?

– Bahnhof Bern: Quer ist falsch, längs ist richtig

– Neues Geld: Keine Blüten dank blühenden Noten

– Tourismus: Lasst die Luftschlösser spriessen

– Bürohaus in Ittigen bei Bern: Holz gross angerichtet

– Estragon: Porträt eines Designbüros

– Akustisches Design: ÖV-Ansagen zum Weghören

– Leserreise: Mit Hochparterre nach Breslau

– Biel: Totalunternehmer drücken Architektenhonorar

– Wettbewerb: 100 Büros wollen in Zürich bauen

Leute

Pecha Kucha – Architektur auf die Schnelle in Burgdorf

Bücher

Fotografien von Picasso mit Hund, zwei Russenbücher,

‹Take Away› und zwei monumentale DVDs

Fin de Chantier

Trendhotel in Savognin, schöner Take-away, luftiger Viehstall, ehemalige Brauerei und Schoggifabrik zum Wohnen

An der Barkante

Mit Yves Béhar im ‹Flytrap› in San Francisco

Selten zuviel

Peter Joos und Christoph Mathys sind Architekten des Details – des sichtbaren Details. Für die Schulerweiterung von Andeer entwarfen sie eine klare und einfache Anlage. Dann gingen sie beherzt daran, die Gebäude und ihre Teile zu formen. Jedes Stück hat seine Funktion und es muss ihr entsprechend gestaltet werden, ob Türe, Fenster, Boden, Leiste oder Griff. Diese traditionelle Haltung und mit ihr das sorgfältige Handwerk und seine Gestaltungsregeln sind das Herz dieser Architektur.

Der Zimmertrakt ist dreigeschossig und einbündig organisiert, die rechtwinklig angefügte Turnhalle gut zur Hälfte im Erdreich versenkt, so dass ihr massiges Volumen im Dorf nicht aufragt. Dank der mutigen Farbgebung wirken die neuen Häuser elegant und frisch zugleich: Feine, leuchtend orange Linien rahmen Fenster und Türen und holen deren konstruktive Ebenen hervor. Helle Putzbänder fassen die dezent grünlichen Wandfelder ein und deuten Sockel und Eckpfeiler an. Sie sind eine Abwandlung der regionalen Sgraffitos. Die Rahmung ist nie blosse Dekoration, sondern hat vielfältige gestalterische und kons-truktive Effekte: Sie zeichnet architektonische Regeln nach, sie schliesst das Gerahmte ab und definiert damit für die Augen der Betrachterin und des Betrachters seine Grösse und Gestalt, sie schützt die Kanten des Gerahmten und sie veredelt es, ähnlich einem Bilderrahmen.

Im Innern führen Joos & Mathys das Prinzip des Rahmens fort. Böden, Wände und Decken, Türen, Fenster und teilweise Leuchten, die Brüstungen der Treppen und der Galerie, alles ist gerahmt. Die Böden – in den Fluren ein heller Terrazzo, in den Zimmern helles Linoleum – rahmt ein Eichenholzband. Es ermöglicht einen sauberen Abschluss des Bodenmaterials, ist da und dort aber auch Deckel eines Hohlkastens, in dem Leitungen verlaufen oder Lüftungsgitter eingelassen sind. An den Decken ist die unbehandelte Konstruktion sichtbar: Stapeldecken aus Fichtenholz. Ein sperriger Kontrast zur edlen Eiche, doch Joos & Mathys sehen daran nichts Irritierendes. Sie schrecken vor unorthodoxen Mischungen nicht zurück, solange die zusammengefügten Materialien und Formen an ihrem Ort sinnvoll sind: «Für uns hat es selten ‹zu viel›», sagt Christoph Mathys, zu viel an Materialien, Formen, Kombinationen.

Die Latte des Überbordens hängt hier beträchtlich höher als bei Durchschnittsarchitekten und an diese Fülle muss man sich erst gewöhnen. Dann vermag diese Architektur fast überall zu überzeugen: Im Schulhaus wie in der Turnhalle ist die Stimmung behaglich, ja wohnlich, erzeugt mit den gewählten und überlegt verarbeiteten Materialien und einer sorgsamen Beleuchtung. Einen Wermutstropfen birgt die gewaltige Säulenhalle zwischen Alt- und Neubau. Städtisch und edel wirkt dieser Raum und damit fremd in Andeer – das ist durchaus ein Gewinn. Aber die Verschränkung der Halle mit dem Altbau ist unbeholfen. Die neue Betondecke schiebt sich wuchtig über den Altbau, das Neue schmust das Alte nieder.hochparterre, Do., 2006.04.27

27. April 2006 Rahel Marti

verknüpfte Bauwerke

Erweiterung Schulhaus, Neubau Turnhalle

Breslau unterwegs nach Europa

Breslau, die polnische Stadt an der Oder, fungiert nicht auf der Hitliste der Städtereisenden. Dabei gibt es gerade für Architekten vieles zu entdecken. Sie finden zum Beispiel die Jahrhunderthalle, eine Werkbundsiedlung und einen Bau von Mendelsohn. Oder die polnische und deutsche Vergangenheit und eine europäische Zukunft.

Wer als Architekt ‹Breslau› hört, denkt an die Jahrhunderthalle oder die Werkbundsiedlung. Mehr fällt dazu kaum jemandem ein und auf die Frage, wo Breslau liegt, wissen nur wenige eine Antwort – jedenfalls in der Schweiz, die von den Wirren des Krieges und dessen Folgen verschont blieb. Ist Breslau Bratislava? Nein, Breslau liegt in Polen, heisst dort Wrocław (sprich ‹Wrotzwuaff›) und ist die Hauptstadt der Wojewodschaft Dolny Śląsk, Niederschlesien.

Das war nicht immer so: Breslau war der Reihe nach tschechisch, polnisch, wieder tschechisch, österreichisch und preussisch. Bis 1945 gehörte Niederschlesien zum Deutschen Reich und Breslau war eine deutsche Grossstadt mit 660 000 Einwohnern. Diese mussten als Folge der von den Alliierten beschlossenen Westverschiebung Polens ihre Stadt nach Kriegsende verlassen. An ihrer Stelle wurden Polen aus den von der Sowjetunion annektierten ostpolnischen Gebieten und aus dem übrigen Land angesiedelt – eine für Deutsche und Polen gleichermassen traumatische Erfahrung. Heute ist Wrocław mit 632 000 Einwohnern nach Warschau, Lódż und Krakau die viertgrösste Stadt des Landes.

Herausgeputzte Fassaden, neues Pflaster auf dem Boden, attraktive Geschäfte und belebte Restaurants – die gute Stube Breslaus, der Rynek (Marktplatz) und der Plac Solny (Salzmarkt), hat seit der Wende von 1989 ihren sozialistischen Grauschleier abgestreift. Auch die Geschäftsstrasse ulica Świdnicka erhielt ein neues Gesicht und zurzeit pflügen die Baumaschinen die ulica Oławska um. Mehrere der immer noch zahlreichen Brachen, die der Krieg hinterlassen hat, sind in den letzten Jahren bebaut worden. Zwar sind das Wratislavia Center, das Qubus-Hotel oder andere Neubauten keine architektonischen Highlights, doch schliessen sie die Strassenräume und geben der Stadt ihre einstige bauliche Dichte zurück. Der Neubau für die juristische Fakultät neben dem barocken Uni-Hauptgebäude zeigt, dass sich die Altstadt auch ausserhalb der beiden Hauptplätze wandelt. An manchen Stellen erinnert Breslau an das boomende Leipzig der Neunzigerjahre, während sich an anderen Ecken, so am Nowy Targ (Neumarkt), noch immer der Geist des Sozialismus festzuklammern scheint.

Polnische Vergangenheit

Weil die Rote Armee im Mai 1945 die ‹Festung Breslau› aus Süden und Westen umklammert hatte, waren die nördlichen und östlichen Quartiere weit gehend intakt geblieben. Hier siedelten sich die ersten Polen an und der Platz vor dem Bahnhof ‹ Wrocław Nadodrze› war das erste Zentrum des polnischen Breslaus. Für die neuen Bewohner war die Stadt fremd; alle Aufschriften waren deutsch, deutsch geprägt war die Architektur. Viele zweifelten, dass sie lange in den ‹wiedergewonnenen Gebieten›, so die offizielle Sprachregelung, bleiben könnten. Die polnischen Machthaber wollten Fakten schaffen und beweisen, dass Breslau eine polnische Stadt ist. Weil die gotischen Kirchen die einzigen Zeugen der polnischen Piastenzeit waren, liessen die Kommunisten ausgerechnet die Kirchen als erstes wieder aufbauen, wie der Architekturprofessor Janusz Dobesz erzählt. Doch bevor der Wiederaufbau im grossen Stil überhaupt einsetzte, musste Breslau, getreu der Losung ‹Das ganze Volk baut seine Hauptstadt›, Millionen Trümmersteine nach Warschau verfrachten. Wegen dem verspäteten Wiederaufbau hinterliess der sozialistische Realismus, der das Baugeschehen zwischen 1949 und 1956 bestimmte, in Breslau nur wenige Spuren, so das Kościuszko-Wohnviertel KDM und die Ostseite der ulica Świdnicka. In den Sechzigerjahren machte man sich an den Aufbau des am stärksten zerstörten nordöstlichen Teils der Altstadt rund um den Nowy Targ, den Neumarkt. Hier wähnt man sich eher in einem Neubauviertel als in der Altstadt. Zwei bemerkenswerte Bauten aus der Zeit der Volksrepublik sind die Überbauung am Plac Grunwaldzki und der Rundbau für das Panoramagemälde der Schlacht von Racławice.

Fast ebenso stark wie der Sturm der ‹Festung Breslau› in den letzten Kriegstagen zerstörten in den Siebzigerjahren die Tiefbauer die Stadt, als sie eine sechsspurige Schnellverkehrsstrasse samt Tramtrassee durch die Altstadt legten, die nach Kazimir dem Grossen benannte . ulica Kazimierza Wielkiego. Im Anschluss an die ‹Trasa W-Z›, wie die Propaganda die Ost-West-Transversale in Anlehnung an das Warschauer Prestigeobjekt der späten Vierzigerjahre nannte, verschwanden in den Achtzigerjahren mehrere Strassengevierte der einstigen Ohlauer Vorstadt unter einem Strassenkreuzungsbau, wie man ihn sonst nur an grösseren Autobahneinfahrten findet.

Deutsche Vergangenheit

Erst mit der Zeit haben die neuen Bewohner die deutsche zu einer polnischen Stadt gemacht. Doch ist gerade in Polen, das bis 1918 während über hundert Jahren als Staat nicht existierte, die Unterscheidung zwischen deutsch und polnisch gar nicht so einfach. So gibt es auch in Poznań, Bydgoszcz und Toruń Bauten aus preussischer Zeit, weil diese Städte als Posen, Bromberg und Thorn bis 1918 Teil des Deutschen Reiches waren.

Einmalig für Polen ist in Breslau jedoch die Dichte an Bauten der Moderne der Zwanziger- und Dreissigerjahre. Mitten in der Altstadt ragt seit 1930 das zehngeschossige ‹Hochhaus› der Breslauer Stadtsparkasse in die Höhe und gleich daneben steht Adolf Radings Mohrenapotheke von 1928 (HP 1-2/01). An der ulica Oławska streckt das einstige Kaufhaus Petersdorff von Erich Mendelsohn seinen Erker in die Strasse und zwei Häuser weiter steht das frühere C & A-Gebäude von 1930. Überdauert haben auch ein Geschäftshaus von Hans Poelzig, das Warenhaus Wertheim von Hermann Dernburg, das Postcheckamt von Max Neumann und das Generalstabsgebäude von Otto Rudolf Salvisberg. Auch die Bauten der Werkbundsiedlung von 1929 mit Hans Scharouns Wohnheim für Ledige und frisch Verheiratete sind in ihrer Substanz weit gehend erhalten. Eines der Wahrzeichen der Stadt ist schliesslich die Jahrhunderthalle, die Stadtbaurat Max Berg 1913 zum hundertjährigen Jubiläum der Völkerschlacht von Leipzig baute.

Die polnische Denkmalpflege hat den Wert dieser Gebäude längst erkannt. Den Bewohnern ist es aber schwierig zu vermitteln, dass sie in einem Architekturdenkmal leben. «Für sie sind Denkmäler alt», erzählt Jadwiga Urbanik, die sich am Institut für Architekturgeschichte des Polytechnikums mit der Werkbundsiedlung befasst. Weil die Einfamilienhäuser privat sind, komme es auch zu Konflikten zwischen den Bewohnern und der Denkmalpflege. Für eine umfassende Sanierung fehlt das Geld, staatliche Hilfe gibt es praktisch nicht. Fachgerecht saniert sind die Jahrhunderthalle und der Scharoun-Bau, bei dem man jetzt laut Jadwiga Urbanik immerhin die bauphysikalischen Probleme im Griff habe und das Farbkonzept mit dem Original übereinstimme.

Europäische Zukunft

Die Perspektiven Breslaus sind günstig: Die politische und administrative Neuordnung Polens hat den Regionen mehr Eigenständigkeit und Budgetkompetenz gebracht. Nach der Öffnung der Grenzen zu Deutschland und Tschechien liegt Breslau in einem Dreiländereck, das dank der Mitgliedschaft in der EU Dynamik gewinnt. Das lange vernachlässigte Niederschlesien liegt heute, gemessen an den ausländischen Investitionen, auf Platz drei, zwar weit hinter Masowien mit Warschau, aber nur knapp hinter dem stark industrialisierten Oberschlesien. Trotzdem sagen demografische Prognosen, dass Breslau in den nächsten dreissig Jahren bis zu 40 000 Einwohner verlieren könnte.

Wer es sich leisten kann, erfüllt sich den Traum vom Haus im Grünen. Dieser Tendenz will die Stadt entgegenwirken, Arbeitsplätze und attraktive Wohnzonen schaffen. «Insbesondere wollen wir den 150 000 Studierenden unserer Stadt eine Perspektive geben, so dass sie nach Abschluss ihres Studiums in Breslau bleiben», hält der stellvertretende Stadtplaner Jacek Barski fest. Als grösstes Problem sieht Barski den Verkehr: Bis anhin musste sich der ganze Transitverkehr in Nord-Süd- und in Ost-West-Richtung durch das Zentrum quälen. Seit zwei Jahren ist die Millenniums-Brücke als Teil eines inneren Umfahrungsringes in Betrieb. Doch bis der ganze Ring fertig gestellt ist, dürften noch Jahre vergehen – ganz zu schweigen vom äusseren Ring, der dereinst die Stadt weiträumig umschliessen soll. Sind diese Strassen erst einmal gebaut, dann könne vielleicht auch die ‹Trasa W-Z› in der Altstadt zu einem Boulevard umgebaut, das Tram sogar in den Boden verlegt werden, sinniert Barski. Den öffentlichen Verkehr will die Stadt mit einem Park-and-Ride-System und mit einer besseren Verknüpfung von Bahn, Tram und Bus attraktiver gestalten. Wer die alten polnischen Vorortszüge und die oft völlig vernachlässigten Bahnhöfe, etwa ‹ Wrocław Nadodrze› kennt, kann sich vorstellen, welche Anstrengungen nötig sind. Doch der Neubau der die Altstadt querenden Tramlinie mit Geldern der EU beweist, dass die Stadt ihre Zukunft anpackt.hochparterre, Do., 2006.04.27

27. April 2006 Werner Huber

Der Ruf der Stadt

Mitten in der Stadt Zürich schreibt das Amt für Hochbauten einen offenen Wettbewerb aus. Über 100 Architekturbüros haben sich beteiligt, fast die Hälfte davon stammt aus Deutschland. Warum scheuen die Stadt und die Beteiligten diesen Aufwand nicht? Zum Betrachten und Mitmachen eine lustvolle Aufgabe, für die Stadt ein qualitativ hoch stehendes Resultat.

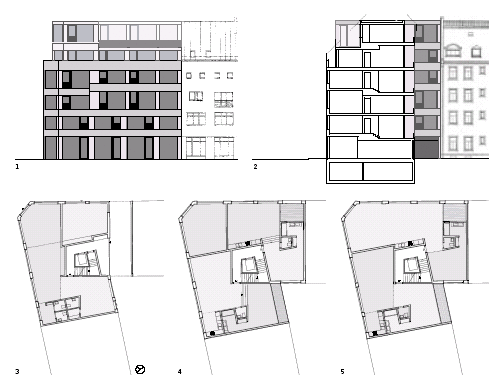

Die Adresse lockt, die Stadt lädt ein: Zur Ausstellung der 106 Wettbewerbsprojekte, die beim Zürcher Amt für Hochbauten für einen Neubau an der Ecke Langstrasse- Neugasse in Zürich eingegangen sind. Das ist ei-ne ungeheure Zahl, wenn man bedenkt, dass es sich bei der Aufgabe um ein einzelnes Wohnhaus mit nur neun Wohnungen und Gebäudekosten von 3,2 Millionen Franken handelt. In der Ausstellung kommt man nicht aus dem Staunen: In den spektakulärsten Farben und Formen präsentieren die Pläne den Neubau. «Einige Teilnehmende sahen hier den Ort für eine überspannte, fast monumentalisierende Geste als gegeben», ist dem Jurybericht zu entnehmen. Ein A0-Papierausdruck pro Projekt verhilft zum schnellen Überblick und Erfassen der Ideen und soll den Aufwand auf allen Seiten aufs Minimum begrenzen. Diese Abgabeform und das kleine Gebäudevolumen von 4770 Kubikmeter lockten viele Büros zur Beteiligung.

Hohe Beteiligung aus Deutschland Doch vor allem hat dieser Ort eine magische Anziehung – nicht für die Beleber des Zürcher Rotlichtmilieus, für sie ist das alte Haus unbedeutend – aber für Architektinnen und Architekten: Der Entwurf eines Wohngebäudes im Blockrand von 1895 an einer grossen Strasse mitten in der Stadt Zürich reizte Planer bis weit über die Landesgrenzen. 37 Büros aus Deutschland haben sich an der Konkurrenz beteiligt (HP 11/04), 41 aus der Stadt Zürich und jedes investierte im Durchschnitt über 200 Stunden Arbeit.

Nur wenige sahen ihre Teilnahme als «Gag» mit limitiertem zeitlichen Einsatz, um Ideen zu liefern und spielerisch auszuprobieren, was sich mit der Ecke anstellen liesse. Wie kommt ein Büro aus Berlin, Leipzig oder Wien dazu, sich mit dieser verrufenen Ecke auseinander zu setzen? Genau der Ruf sei es, so der Inhaber der Archifactory aus Bochum, nämlich der Ruf von hoher architektonischer Qua-lität in der Schweiz, dazu die genannte städtebauliche Attraktion und das kleine Volumen. Ferner loben Architekten aus Deutschland die perfekte Organisation der Wettbewerbe in der Schweiz, im speziellen die klare, überblickbare Aufgabe, vorzügliche Unterlagen, nachher eine Ausstellung und ein schön gestalteter Jurybericht mit allen Projekten. Dickes Lob auch von den Zürcher Büros für die Ausloberin. Für die Stadt plant man gern, die Beurteilung ist von hoher Qualität und die Projekte werden realisiert, ergänzt die Zürcher Architektin Zita Cotti, die Verfasserin des Siegerprojekts.

Jeder Neubau ein Wettbewerb

Die Stadt Zürich sucht sich für alle ihre Neubauten Planungspartner mittels Wettbewerb. Dieses vorbildliche Ver- halten ist ein Beitrag an die Baukultur und Nachwuchsförderung. Doch es kostet. 100 000 Franken Eigenaufwand pro Wettbewerb, etwa zehn pro Jahr fallen an, eingerechnet auch jene, welche die Stadt als Dienstleistung für andere Bauherrschaften organisiert, wie zum Beispiel für Wohnbaugenossenschaften. Diese entscheiden sich meist für einen selektiven Wettbewerb – die vielen Eingaben schrecken Private vom offenen Verfahren ab. Das Amt für Hochbau-ten aber setzt das Werkzeug ‹offener Wettbewerb› wo immer möglich ein (HP 10/05), er ist ein «faires, transparentes Vorge-hen für die Auswahl des Architekten und vor allem auch eine Qualitätssicherung für die ganze Projektphase», wie Ursula Müller vom Amt für Hochbauten begründet, «und eine effiziente Projektentwicklung zahlt sich aus»

Lohnt sich diese Arbeit denn auch beim kleinen Wettbewerb ‹Langstrasse›? Klar steht in diesem Fall der Aufwand des Wettbewerbs in keinem Verhältnis zur Bausumme, das ist sich das Amt für Hochbauten bewusst. Doch eine Wettbewerbsveranstaltung koste nun mal so viel, der administrative Aufwand sei enorm, ob offen oder selektiv. Der Wettbewerbsorganisator Volker Götz holt aus: 300 Programme versenden, 106 Pakete öffnen und sortieren, Pläne aufhängen, CDs checken, Fragen aufnehmen und beantworten, ungültigen E-Mail-Adressen nachrennen und so weiter. Die Grösse des Projekts fällt dabei gar nicht so sehr ins Gewicht. Bei selektiven Wettbewerben ist zwar meistens die Zahl der Beteiligten geringer, jedoch aber sind sie intensiver in der Vorprüfung, weil zum Beispiel die Ämter miteinbezogen werden, erklärt Götz, der Vorprüfer des Wettbewerbs ‹Langstrasse›.

Beim offenen Verfahren wird die Vorprüfung auf einen Check auf Vollständigkeit, termingerechte Abgabe und baurechtliche Korrektheit reduziert. Schon bei dieser Sichtung – im Durchschnitt drei Minuten pro Projekt – stellte Volker Götz bei 70 Prozent der Projekte Lärmschutz-Ver-stösse fest. Und dies, obwohl das Wettbewerbsprogramm klar auf die Problematik Lärmschutz und Belüftung hingechwiesen hatte. Trotzdem wurden sie zur Beurteilung zuge-lassen, zu viele hätten ausgeschlossen werden müssen und man wollte sich keinen guten Grundriss entgehen lassen. Schlussendlich bleiben einige Namen und Eindrücke der Teilnehmer bei der Jury haften und es kann vorkommen, dass ein positiv auffallendes Architekturbüro in die Jury oder gar zu einem Wettbewerb eingeladen werden.

Die Stadt ist nicht überrascht über die hohe Teilnehmerzahl. Es sei nicht ungewöhnlich, dass sich 300 Büros bewerben und 100 einreichen. Interessant ist jedoch, dass beim Wettbewerb an der Langstrasse sämtliche sechs Preisgelder an Zürcher Büros vergeben wurden (‹Offener Projektwettbewerb›, unten). Liegt es an der Darstellung oder der Bearbeitungstiefe der Projekte? «Nein», ist die klare Antwort der Architektin Ursula Müller, Vorsitzende der Fachjury. Dieser Regionalismus ist der Stadt zwar bekannt, doch auch ihr ein Rätsel. Fast nie kommt ein ausländisches Büro in die Ränge, selten eines aus einem anderen Kanton. Ein Grund dafür kann die Ortskenntnis, die Nähe zur Situation, aber vielleicht auch die Jury sein, spekuliert Ursula Müller. Obwohl sie bei der Zusammensetzung des Preisgerichts auf einen guten Mix von Ortsansässigkeit, Alter und Geschlecht achten – was nicht einfach sei –, eine Gemeinsamkeit ist da: Fast alle sind ETH-Zürich-Abgänger. Der Hochschulregio-nalismus? Das Phänomen der lokalen Sieger ist weit bekannt. Es trifft auch auf Lausanne, Basel oder Berlin zu.

Der Weg zum Auftrag

Auch die Deutschen wundern sich, dass alle sechs Ränge an Zürcher Büros gingen, würdigen aber gleichzeitig die hohe Qualität der Schweizer Architektur. Dass sich so viele Büros aus Deutschland beteiligen, liegt nicht nur an Zürichs Attraktivität, sondern auch an der dortigen desolaten Auftragslage in der Branche. Es gebe einfach zu viele Architekten, ist auf Anfrage zu hören, zudem sind offene Wettbewerbe selten. Bei den wenigen schnellt die Zahl der eingereichten Projekte zum Beispiel auf 890 für den Neubau einer Schule bei München, wovon 30 in die zweite Stufe aufgenommen wurden.

Die deutschen Büros, die sich in Zürich beteiligt haben, konnten sich bis jetzt mit Direktaufträgen über Wasser halten, keines der angefragten gewann durch einen Wettbewerb einen Auftrag. Nicht so für die prämierten Zürcher Büros: Sie gaben an, dass für sie der Wettbewerb der einzige Weg ist, um an Aufträge zu gelangen. Zürich ist ein hartes, aber verlockendes Architekturpflaster.hochparterre, Do., 2006.04.27

27. April 2006 Sue Lüthi