Editorial

Es gibt sie selten, die reinen Holzbauten. Beim Bauen mit Holz wird immer gemischt, sei es mit Stahl für die Verbindungen, mit Glas für den Durchblick oder mit Beton für das Fundament.

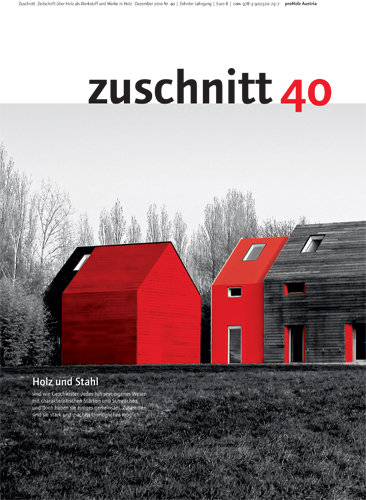

Schon des Öfteren haben wir uns im Zuschnitt mit dem Thema des Mischens beschäftigt. Zuerst war es ein Überblick über die Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Materialien (zuschnitt 17 – Holz +), drei Jahre später ging es dann schon viel detaillierter um die Kombination von Holz mit Glas (zuschnitt 29 – Holz und Glas). Nun wollen wir diese Materialreihe mit dem Thema Holz und Stahl fortsetzen. Dabei geht es uns nicht um Stahl als Verbindungsmittel, sondern um Mischkonstruktionen aus Holz und Stahl.

Das Verhältnis von Holz zu Stahl ist ein ganz anderes als das zu Glas. Die Unterschiede zum Glas sind offensichtlich: Das eine Material ist opak und trägt, das andere ist durchsichtig und zerbrechlich. Bei Holz und Stahl sind die Unterschiede nicht so einfach auszumachen: Beide sind in erster Linie stabförmige Baumaterialien, sie sind sehr präzise im Einsatz und sind beide sensibel im Umgang mit Feuer und Wasser. Und doch ist keines so einfach durch das andere zu ersetzen, jedes Material hat seine eigene Logik: Das eine ist ein natürlich nachwachsender Rohstoff, das andere ein industriell gefertigter Werkstoff. Beide haben andere Dichten und Festigkeitswerte und ganz unterschiedliche Anmutungen.

Welches Material man wo sinnvoll einsetzt, hängt von den Rahmenbedingungen, aber auch von ästhetischen oder gar philosophischen Überlegungen ab.

Die Gebäude, die wir für diesen Zuschnitt ausgewählt haben, haben jedes für sich eine eigene, schlüssige Antwort auf die Frage der richtigen Mischung gefunden. Da gibt es die historischen Beispiele wie die Case Study Häuser, die – so scheint es im Rückblick – wertfrei mal aus Stahl, mal aus Holz und da und dort auch aus einer Kombination beider Materialien errichtet wurden, oder das Lignostahl-Haus von Roland Rainer, das – nomen est omen – die Vorteile beider Materialien zu nutzen weiß. Im Werk- und Denklabor Pauker in Freising, einem jüngeren Beispiel, ist die Mischung besonders beeindruckend: Die Anmutungen beider Materialien scheinen sich gegenseitig zu steigern und gleichzeitig das Archaische, das beiden zu eigen ist, hervorzuheben. Dafür haben die Architekten einen Holzbaupreis und einen Stahlbaupreis bekommen – der beste Beweis dafür, dass Holz und Stahl hier lust- und sinnvoll eingesetzt wurden und keines das andere zu übertönen versucht. Auf die richtige Mischung kommt es eben an.

Anne Isopp

Inhalt

Editorial

Anne Isopp

Zehn Jahre Zuschnitt

Dieter Kainz

Essay – Natürlich wie Holz, kraftvoll wie Stahl

Kerstin Kuhnekath

Themenschwerpunkt

Zwischen Tradition und Fortschritt - Sliding House in Suffolk

Karin Triendl

Auf der Suche nach ökologischen Verbindungsmitteln für reversible Hybridbauten

Yoshiaki Amino

Hybridkonstruktionen

Anne Isopp

Sachlich bis heiter - Das Bilger-Breustedt Schulzentrum in Oberösterreich

Eva Guttmann

Ikonen kalifornischer Moderne - undogmatisch gemischt

Otto Kapfinger

Immer unter Spannung - Eiermuseum am Neusiedlersee

Anne Isopp

Materialeigenschaften im Vergleich

Johann Riebenbauer

Fragen an die Industrie

Anne Isopp

Präzision I, II, III

Wenn Holz und Stahl sich berühren

Anne Isopp

Lignostahl-Haus - Ein Prototyp von Roland Rainer

Georg Driendl

An der Hochschule I

Erforschungen von Holz-Stahl-Konstruktionen: Brandversuche mit Hybridstrukturen aus Holz und Stahl

Bunji Izumi

An der Hochschule II

Erforschungen von Holz-Stahl-Konstruktionen: Hybridträger

Wolfgang Winter

In der Praxis

Erforschungen von Holz-Stahl-Konstruktionen

Alfred Brunnsteiner

Patina statt Lack

Werk- und Denklabor Pauker bei Augsburg

Sandra Hofmeister

Im Duett

Umbau eines Stalls bei Belluno

Alexander Zoeggeler

Wertschöpfungskette

Im Quellenschutzland

Anne Isopp

Seitenware I

Bergkapelle Andelsbuch

Anne Isopp

Seitenware II

Bauernkapelle Nonsbach

Gabriele Kaiser

Holzrealien

Der Sieg der Knöpfe

Schnabel auf

Form follows Brett

Reisebibliothek

Texte: Michael Hausenblas

Holz(an)stoß

Oscar Tuazon

Text: Stefan Tasch

Immer unter Spannung

(SUBTITLE) Eiermuseum am Neusiedlersee

Ein Ei ist rund. Zumindest, wenn man es von oben betrachtet. Das heißt aber noch lange nicht, dass ein Eiermuseum auch auf einem runden Grundriss beruhen muss. Das Museum für die Eiersammlung des Wander Bertoni jedenfalls ist quadratisch. Und das ist gut so.

Seit seinem zwanzigsten Lebensjahr sammelt der österreichische Künstler Eier. An die 4.000 Stück hat er inzwischen beisammen: große und kleine, steinerne, gläserne, metallene und solche aus Porzellan. Nicht in Kartons wollten er und seine Frau Waltraud die Sammlung ihren Nachkommen überlassen, sondern in einem würdigen Rahmen. So entstand die Idee zum Eiermuseum.

Die Architekten gaupenraub haben viel Zeit investiert, um dem Ort, den Wünschen des Bauherrn sowie den Ausstellungsobjekten gerecht zu werden. Allein der Ort, an dem das Eiermuseum steht, ist etwas Besonderes: 1965 erwarb Wander Bertoni inmitten von Weingärten in Winden am Neusiedlersee eine leer stehende Wassermühle mit angrenzendem Wohnhaus und Scheune. Nach und nach restaurierte und adaptierte er liebevoll alle Gebäude. 2001 ließ er sich von dem befreundeten Architekten Johannes Spalt einen Ausstellungspavillon gleich neben seiner Werkstatt errichten. Kurz darauf entstand die Idee, auch für die Eiersammlung ein Gebäude zu schaffen. Der inzwischen verstorbene Johannes Spalt zeichnete damals auf einer Papierserviette auf, welche Art von Gebäude er sich vorstellte: einen runden, zweigeschossigen Pavillon.

Er schlug Wander Bertoni vor, die Aufgabe seinen ehemaligen Schülern Alexander Hagner und Ulrike Schartner vom Wiener Büro gaupenraub zu übertragen. Diese befreiten sich ziemlich schnell von der Skizze ihres Lehrers und konnten den Bauherrn von einer eigenständigen, für den Ort und die Aufgabe adäquaten architektonischen Lösung überzeugen. Der Neubau ist nun quadratisch und zweigeschossig. Das Erdgeschoss ist vollkommen verglast und fungiert als Vitrine. Zwei schräg gestellte Stahlstützen und eine Stahltreppe sowie in der Fassadenebene angeordnete Zugstangen tragen das Obergeschoss samt Dach. Dieses ist fensterlos, in den oberen Ausstellungsraum dringt indirektes Licht lediglich über die Schrägverglasung, die die Erdgeschossfassade mit dem weit auskragenden Dachaufsatz verbindet.

Wo sonst Schwingungen in einer Deckenkonstruktion normal sind, waren diese hier aufgrund der fragilen Ausstellungsobjekte absolut unerwünscht. Wenn man aber eine quadratische Decke auf drei Stützen oder eben wie hier auf zwei Stützen und eine Treppe stellt, dann gibt es immer mindestens eine Ecke, die weit auskragt. Um auch diese nun frei von Schwingungen zu bekommen, hätte man die tragende Konstruktion um einiges dicker machen oder doch auf Außenstützen zurückgreifen müssen. Beides aber wollten die Architekten auf keinen Fall. Die Lösung, die sie mit Peter Bauer vom Statikbüro werkraum wien entwickelten, erscheint im Nachhinein simpel, doch steckt ein intensiver Planungsprozess dahinter: Die gesamte Stahlkonstruktion ist vorverformt und wird erst mithilfe von Zugstangen in der Fassadenebene in die horizontale Lage gebracht. Die Konstruktion steht damit immer unter der zu erwartenden Maximallast, und wer darauf geht, entlastet das Gebäude. Auf der Suche nach einer materialgerechten Konstruktion mit zugleich schlanken Querschnitten führte der Weg die beteiligten Planer nicht nur zu einer Mischkonstruktion aus Holz und Stahl, sondern auch zur Vorspannung: Deren Vorteil ist, so Bauer, dass man die Materialquerschnitte ausnutzen kann und eine hundertprozentige Materialminimierung bei gleichzeitig geringstmöglichen Verformungen hat. Doch Vorspannung bedeutet eben auch immer einen großen Planungsaufwand.

Die Stahlkonstruktion wurde an jedem Punkt etwas überhöht errichtet und mithilfe der Stahlstangen in die richtige Position gebracht. Die Dachkonstruktion aus Holz bringt bei gleichzeitig geringem Gewicht die nötige Randaussteifung der Plattform in das System. Die Architekten und der Statiker wollten diese zuerst als Fachwerk errichten, doch dem hinzugezogenen Zimmermann war die Vorstellung, eine Fachwerkkonstruktion vorzuverformen, nicht geheuer. Denn diese hätte nicht nur vertikal entsprechend der Stahlplattform vorverformt, son- dern auch leicht versetzt aufgestellt werden müssen, da sich die Decke unter Vorspannung auch horizontal verdreht. Deshalb schlug er eine Brettsperrholzkonstruktion für die Dachschrägen vor und eine klassische Sparrenkonstruktion als Abschluss.

„Wenn man einem Gebäude zuhören und darauf eingehen will, was es braucht, dann heißt das auch, dass man bereit ist, sehr viel mehr Planungszeit hineinzustecken“, sagt Peter Bauer. „Das unterscheidet dieses Konzept von einem traditionellen Weg, bei dem man Abkürzungen gehen kann, weil man es schon öfters gemacht hat.“ Der Aufwand hat sich gelohnt: Einen besseren Aufbewahrungsort für seine Objekte als dieses präzise geformte Schmuckkästchen kann man sich als Sammler gar nicht wünschen.zuschnitt, Mi., 2010.12.15

15. Dezember 2010 Anne Isopp

verknüpfte Bauwerke

Eiermuseum Bertoni

Natürlich wie Holz, kraftvoll wie Stahl

(SUBTITLE) Essay

Holz steht für Natürlichkeit, Einfachheit und Freiheit, Stahl für Zivilisation, technischen Fortschritt und Kraft. Bis heute hat sich das Bild gehalten, obwohl beide Rohstoffe immense Veränderungen durchgemacht haben.

Der Philosoph Henry David Thoreau zog sich Mitte des 19. Jahrhunderts an den einsamen Waldensee zurück und baute sich eine Holzhütte. Zwei Jahre wollte er in den Wäldern von Massachusetts ein Leben im Einklang mit der Natur erproben. Zivilisation kam dabei nur noch als „ferner Klang einer vorbeifahrenden Eisenbahn“ vor. Eindeutiger als in diesem Bild lassen sich die gegensätzlichen Charakteristika von Holz und Stahl kaum einfangen: Holz steht für Natürlichkeit, Einfachheit und Freiheit, Stahl für Zivilisation, technischen Fortschritt und Kraft. Bis heute hat sich das Bild gehalten, obwohl beide Rohstoffe immense Veränderungen durchgemacht haben.

Den Handwerkern beider Materialien haften nicht weniger festgelegte Attribute an. Dem Schmied wurde als dem „Herrn des Feuers“ magische Bedeutung zugesprochen. Der Tischler galt als besonders kunstfertig und sensibel. Während der Schmied einen Werkstoff bearbeitet, dessen Eigenschaften durch die künstliche Zusammensetzung beeinflussbar sind, muss der Tischler ein Gefühl für die Natürlichkeit eines lebendigen Rohstoffes entwickeln und lernen, ihn zu domestizieren. Im Mittelalter avancierte das Tischlerhandwerk zur Kunst – streng organisiert in einer Zunft. Qualität und Sorgfalt standen im Vordergrund, man grenzte sich von Zimmerleuten mit ihren gröberen Arbeiten ab. Es entstanden eigene, fein differenzierte Berufszweige: Modell- und Bautischler, Stuhlmacher oder Treppenbauer.

Die Geschichte des Schmiedes liest sich etwas anders. Um ihn kreist seit je ein Mythos, der vom Dämonischen bis zum Göttlichen reicht. Im Mittelalter galt er als Universalhandwerker und genoss eine hohe gesellschaftliche Stellung. Sein Aufgabenfeld ging weit über das Schmieden hinaus, er hatte zum Beispiel das Recht, Asyl zu gewähren. Selbstverständlich fanden auch hier Differenzierungen statt zwischen dem Grobschmied, dem Hufschmied oder dem Messerschmied. Der Grund dafür lag in der hohen Nachfrage aufgrund der wachsenden Siedlungen, die Spezialisierungen stellten ein hohes Qualitätsniveau sicher. Heute heißt der Schmied etwas nüchtern Metallbauer der Fachrichtung Gestaltung, viele Spezialisierungen gelten quasi als ausgestorben. Dennoch vermag ein jüngst im Magazin der Süddeutschen Zeitung porträtierter Messerschmied noch die Stärke und den sprichwörtlichen „eisernen Willen“ in Wort und Bild auszudrücken: „Ich hasse Kompromisse!“, lautet sein Motto und das Foto zeigt ihn mit schwerer Schürze vor offener Flamme, neben ihm seine Werkzeuge – Hammer, Amboss, Wasserschleifstein.

Holz hat jahrtausendelang neben Stein die Geschichte der Baukonstruktion bestimmt. Doch im Zuge der Industrialisierung haftete ihm plötzlich der Hauch des Altbackenen an. Anfang des 19. Jahrhunderts hielt Eisen Einzug ins Bauwesen. Es eignete sich für die neuen Bahnhofs- und Ausstellungshallen mit ihren großen Spannweiten hervorragend. Das neue Material, der Fortschrittsglaube und die Entfremdung von der Natur drängten den natürlichen Werkstoff zurück. Zunächst dienten Holz-Konstruktionen allerdings noch als Vorbild. Die Kuppel der Halle au Blé in Paris, die Jacques-Guillaume Legrand und Jacques Molinos 1783 aus hölzernen Rippen entwickelt hatten und damit ganze 41 Meter überspannten – das vermochte bis dahin nur Stein –, brannte 1802 nieder und wurde von Francois-Joseph Bélanger und Francois Brunet durch eine gusseiserne Konstruktion ersetzt, die sich im Wesentlichen an den Konstruktionsprinzipien der alten Holzkuppel orientierte. Eisentragwerke und Konstruktionsdetails sprachen aber bald eine eigene Sprache. Neue Berechnungen ließen Materialquerschnitte fast bis zur Entmaterialisierung schrumpfen. Als Hauptwerk dieser neuen Eleganz ist der Kristallpalast von Joseph Paxton und Charles Fox 1851 zu nennen.

Holz verlor weiter an Bedeutung, als Eisen in so großen Mengen hergestellt werden konnte, dass es zu einem ebenbürtigen Baumaterial wurde. Ab 1900 galt Stahl als der modernste und flexibelste Baustoff. Seine Entwicklung war Grundlage für mehrgeschossige Skelettsysteme heutiger Prägung. Allerdings ist er nicht beliebig form- und bearbeitbar wie Holz und Holzwerkstoffe. Formen und Profile der stabförmigen Baustähle lassen sich an zwei Händen abzählen, und der rechte Winkel spielt die Hauptrolle bei den maßgenauen Einzelgeometrien. Formenfreiheit wurde erst durch Stahlbeton gewonnen, der innerhalb von zwei Jahrzehnten die Wertmaßstäbe beim Skelettbau veränderte. Stahl wurde dabei immer mehr zum dienenden Bestandteil: als Bewehrung in den einzelnen Bauteilen. Das entspricht nicht gerade seinem starken Charakter.

Die Forschungs- und Entwicklungsarbeit am Holz stand in der Zwischenzeit nicht still. Der konventionelle Holzbau wandelte sich zum Ingenieur-Holzbau. Der stabförmige Baustoff wurde zum flächigen weiterentwickelt. Die Bandbreite der Einsatzmöglichkeiten vergrößerte sich.

Fest aber steht, dass keine Weiterentwicklung je so revolutionär sein kann, dass sich die grundlegenden Charakteristika der Werkstoffe Holz und Stahl ändern werden. Beide haben ihre eigene Logik, ihre eigenen Einsatzbereiche. Sie stehen heute gleichberechtigt nebeneinander und können gut miteinander. Vom einsamen Container im Wald wird wohl niemand träumen, vielleicht aber von der idealen Kombination von Natur und Zivilisation.zuschnitt, Mi., 2010.12.15

15. Dezember 2010 Kerstin Kuhnekath

Zwischen Tradition und Fortschritt

(SUBTITLE) Sliding House in Suffolk

Drückt der Bauherr den Knopf auf seiner Fernbedienung, dann hört er ein leises Surren, die versteckten Räder beginnen sich zu drehen und eine 20 Tonnen schwere, 16 Meter lange, 6 Meter breite und 7 Meter hohe Schale setzt sich in Bewegung.

Ein Haus, das sich bewegen kann? Nichts Ungewöhnliches, sagt Alex de Rijke. Schon gregorianische oder viktorianische Sommerhäuser seien auf Schienen dem jeweiligen Stand der Sonne gefolgt, und das ziemlich Lowtech. Nichtsdestoweniger hat das englische Architekturbüro drmm von Alex de Rijke, Philip Marsh und Sadie Morgan, das schon des Öfteren mit innovativen Holzkonstruktionen überrascht hat, bei dem Haus in Suffolk einmal mehr Unmögliches möglich gemacht.

Die Bauherren wollten dem hektischen Stadtleben den Rücken kehren. Das perfekte Grundstück mitten im Grünen war bald gefunden, konnte allerdings nur unter Erfüllung strenger Behördenauflagen bebaut werden. Der Neubau sollte den traditionellen länglichen, mit Holz verkleideten Scheunen nachempfunden werden. Architekt Alex de Rijke und der Bauherr ließen sich durch diese Vorgabe nicht beirren und konterten mit einer archetypischen, aber beweglichen Hülle.

So entstand ein eher konventionelles Gefüge, bestehend aus Wohnhaus, Gästehaus und einer aus der Achse abgerückten Garage. Darüber stülpt sich eine bewegliche Hülle, die auf eingelegten Stahlschienen dahingleitet und von vier mit Autobatterien angetriebenen Elektromotoren bewegt wird.

Drückt der Bauherr den Knopf auf seiner Fernbedienung, dann hört er ein leises Surren, die versteckten Räder beginnen sich zu drehen und eine 20 Tonnen schwere, 16 Meter lange, 6 Meter breite und 7 Meter hohe Schale setzt sich in Bewegung. Für die gesamte Strecke braucht das bewegliche Haus 6 Minuten.

Die eher ungewöhnliche Hülle ist nicht nur eine Antwort auf die strengen Baugesetze, sie entstand auch aufgrund einer einfachen Überlegung: Küche, Essplatz und Wohnzimmer sollten sich zur Sonne und zur Natur hin mit großen Glasflächen öffnen. Bei zu viel Glas können sich die Räume im Sommer überhitzen, in den Wintermonaten aber will man die Sonne gerne ins Haus lassen. Damit war die Idee eines beweglichen Sonnendaches, das sich den äußeren Bedingungen anpassen kann, geboren. Die wärmegedämmte Holz-Stahl-Konstruktion der beweglichen Hülle ist mit Lärchenholz beplankt und mit den Ausschnitten der Dachfenster versehen. So ist auch bei geschlossenem Zustand der Blick aus dem darunterliegenden Glashaus gewährleistet. Der nach Westen orientierte Wintergarten besteht aus kostengünstigen vorgefertigten Industrieprodukten, der daran angrenzende geschlossene Teil des Wohnhauses ist in herkömmlicher Holzständerbauweise errichtet und in eine rote, wasserdichte Kunststoffmembran gehüllt. An der Rückseite des Hauses bilden die Garage und das schwarz gestrichene Gästehaus einen kleinen Innenhof, der je nach Position der Hülle manchmal offen, manchmal überdacht vom Außen- zum Innenraum mutiert.

Die technische Umsetzung gestaltete sich schwierig, denn es durfte ja keine abstehenden Bauteile wie Dachrinnen oder Antennen geben. Das Regenwasser rinnt nun hinter der Holzschalung ab und wird über eine herkömmliche, im Boden versteckte Rinne abgeführt. Dockt der bewegliche Teil am Wohnhaus an, dienen rote Nylonbürsten als Windstopper. Als Energiequelle wurde Erdwärme gewählt, so konnte auf Kamine verzichtet werden. Außerdem musste ein der beweglichen Hülle angepasstes Fluchtwegkonzept entwickelt werden. Aus Sicherheitsgründen sind die Türöffnungen so konzipiert, dass es an jedem Punkt des Fahrweges immer einen Ausgang ins Freie gibt. Ist eine Tür verschlossen, öffnet sich eine andere.

Das Innere des Hauses wirkt überraschend „normal“. Küche, Wohn- und Essbereich befinden sich im gläsernen Wintergarten, rückwärtig liegen Wirtschaftsraum, Schlafzimmer und Bad. Über eine Galerie gelangt man ins erste Obergeschoss mit einem zweiten Schlafzimmer und einem Badezimmer. Der Innenraum wird dann zum Erlebnis, wenn sich das Dach in Bewegung setzt. Sogar das Baden unter freiem Himmel ist dann möglich.

Die bewegliche Außenhülle ist nicht nur ein Spektakel für sich, sie sorgt für eine radikale Flexibilität und macht diese für den Bewohner physisch spürbar.zuschnitt, Mi., 2010.12.15

15. Dezember 2010 Karin Triendl