Editorial

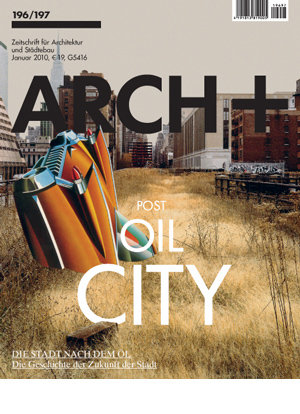

Die Geschichte der Zukunft der Stadt

Ein Heft über die Geschichte der Zukunft der Stadt? Klingt vermessen. Ja geradezu abwegig scheint es zunächst, sich angesichts der Herausforderungen des postfossilen Zeitalters und der sozialen Implikationen des Klimawandels mit Konzepten von Gestern zu beschäftigen. Zumal einer der Merksätze unserer abgeklärten Zeit da lautet: Nichts ist älter als die Zukunft von Gestern. Wir meinen jedoch, dass es sich lohnt, auf dem Weg in die Zukunft einen Umweg zu machen. Wir behaupten, dass viele der zeitgenössischen Zukunftsszenarien für die nachfossile Stadt in den Utopien der Moderne angelegt sind. Und wir glauben: Visionen sind Optionen für die Zukunft. Aber Visionen sind auch Optionen auf die Zukunft.

„Imagination Becomes Reality“

Die beiden Bedeutungsebenen des Begriffs Option, einerseits als Wahlmöglichkeit und andererseits als Zugriffsrecht auf etwas Zukünftiges, stecken die Bandbreite der Argumentation des Heftes ab. Angesichts des grundlegenden Wandels, der mit der drohenden Klimakatastrophe der Menschheit ins Haus steht, und der Unfähigkeit der Politik bei der Findung von Lösungen mitzuwirken (siehe das spektakuläre Scheitern der Klimakonferenz in Kopenhagen), ist ein Denken in Alternativen wichtiger als je zuvor. Alternativen im Sinne von Möglichkeitsräumen, von Imagination, von Was-wäre-wenn-Fragen, nicht im Sinne einer reduktionistischen Entweder-oder-Entscheidung nach dem Motto: entweder wir halten die Zwei-Grad-Grenze ein oder alles ist verloren. Denn, wie Bruno Latour es in seinem Grundsatzartikel „Modernisierung oder Ökologisierung?“ zur Zukunft der Politischen Ökologie zuspitzt: „Man muss eine Prise Ungewissheit in die Politik einführen, um sie aus der Lethargie zu wecken“. Schließlich sei „ein absolutes und unumkehrbares Wissen, wie nur ein Experte es haben kann“ gerade in der Ökologie wertlos.

Latours anregende Beiträge in dieser Ausgabe beschäftigen sich nicht im strengeren Sinne mit Architektur oder Stadt, sondern mit einer neuen Vorstellung von Politik. Er entwickelt den Gedanken, dass wir das nüchterne Vertrauen in die sogenannten harten Fakten – im politischen Jargon „Realpolitik“ genannt – durch eine „neue Politik der Dinge und für die Menschen“, kurz „Dingpolitik“, ersetzen müssen. Eine Politik also, die Tatsachen nicht als einfache, eindeutige Wahrheiten, sondern als komplexe Dinge betrachten würde, als Ansammlungen von Bedeutungen, Auffassungen, Theorien und Handlungen, die die Fähigkeit besitzen, gemeinsame Grundlagen für scheinbar unabwendbare Entscheidungen zu bilden. Latour spielt mit der etymologischen Bedeutung des Wortes Ding, das in seiner germanischen Wurzel Thing eine politische Versammlung bezeichnet. In dieser Versammlung der Dinge sind dann sowohl menschliche als auch nicht-menschliche „Delegierte“ vertreten, die Interessen verhandeln, also Politik im Sinne von Gesellschaftlichkeit betreiben.

So betrachtet sind die hier versammelten Projekte und Referenzen nicht, wie Latour sie nennen würde, als „Tatbestände“, als matters of fact aufzufassen, sondern als „Interessenlagen“, matters of concern. Mit dieser methodologischen Unterscheidung können wir endlich aufhören, mit verächtlichem Gestus pauschal das Scheitern von Utopien und Visionen zu verkünden und uns wieder dem zuwenden, wofür diese Dinge eingetreten sind, welche Interessen sie verfolgt, welche Option sie angeboten haben, die wir aufgreifen und weiterdenken können. Wenn wir die Geschichte der Zukunft der Stadt als „ein kollektives Experimentieren im Hinblick auf die möglichen Zusammenhänge zwischen Dingen und Menschen“ (Latour) verstehen, eröffnet sie uns wieder ein Zugriffsrecht auf die Gestaltung der Zukunft, auch wenn viele Konzepte, wie die Liste der Referenzprojekte in diesem Heft zeigt, zunächst in den Schubladen verschwinden oder als großes „Scheitern“ in die Geschichte eingehen werden.

Für das Heft und die Ausstellung, die wir für die Galerie des Instituts für Auslandsbeziehungen kuratiert haben, haben wir konkret drei Geschichten von der Zukunft der Stadt herausgegriffen:

Die Geschichte der Großstadt

Die Großstadt bildet den Typ von Verstädterung der Umwelt, der heute zum globalen Normalfall geworden ist, und der auf der grundsätzlichen Künstlichkeit der „Lebenserhaltungssysteme“ beruht, beginnend mit der Ville Radieuse von Corbusier (1935), über Die Stadt von Morgen der 1960er Jahre bis zu den heutigen Megastädten. Vom Wasser über die Luft bis zum Licht werden die natürlichen Lebensgrundlagen durch die Kanalisierung der Wasserversorgung, die Klimatisierung der Lüftung und die Elektrifizierung der Beleuchtung ersetzt. Die Stadt nähert sich dadurch ihrem heutigen Idealbild an, ein künstlicher Garten Eden, der überall auf der Welt den jeweiligen Bewohnern die gleichen paradiesischen Lebensbedingungen garantiert, gleichgültig ob man sich in Paris, Moskau oder Schanghai aufhält – wenn man nicht zu den Abermillionen gehört, die in den Slums der Megacities ihr Dasein fristen (siehe den Beitrag von Mike Davis). Als well-tempered environment (Reyner Banham) wird die Stadt zu einem anschaulichen Kapitel in der Bedienungsanleitung des Raumschiffs Erde (Buckminster Fuller).

Die Geschichte des modernen Hauses

Das moderne Haus kulminiert im Typ des autonomen Hauses, von dem man in den 1960er Jahren treffend sprach. Gemeint ist damit der Versuch, die „Lebenserhaltungssysteme“ umwelt-autark zu organisieren – das Haus soll eine Mischung aus Reaktor und Wiederaufbereitungsanlage von Wasser, Luft etc. sein. Diese Tendenz zur Autarkie setzt früh mit den ersten Versuchen des neuen Bauens, noch in Mitteleuropa, ein und setzt sich dann mit dem International Style (1932) fort. Ihren Höhepunkt erreicht sie nach dem Krieg mit dem Hochhaus, das nicht nur zum weltweiten Exportschlager wurde, sondern zum auf allen Kontinenten maßgeblichen Bautypus. Während das Glashaus der Moderne der Prototyp des autonomen Hauses schlechthin ist, mit freiem Grundriss und Panoramablick auf die Umwelt, die man genießt ohne sich auf sie einlassen zu müssen, ist das Glashochhaus dessen Potenzierung, ebenfalls mit freiem Grundriss und Erschießungskern und einem Servicegeschoss für die Überlebenssysteme am Ende der Fahnenstange.

Die Geschichte der modernen Verkehrspolitik

Die moderne städtische Verkehrspolitik beruht auf dem Prinzip der Verkehrstrennung, die den Raum in unterschiedliche Arten der Fortbewegung zerlegt. Sie kulminiert im Highway als dem Paradigma grenzenloser Bewegung im Raum. Im Laufe der Zeit hat der Autoverkehr zahlreiche städtebauliche Konzepte angeregt, von der funktional getrennten Stadt der Moderne bis hin zur autogerechten Stadt. Aber auch die mit dem Auto einhergehende Abhängigkeit vom Öl spiegelt sich in zyklisch auftretenden Debatten: Ist der Treibstoff günstig, wird eine Optimierung der steigenden Verkehrsflüsse angestrebt, in Zeiten von Ölknappheit zeigt sich hingegen die Tendenz zu alternativen, kollektiv nutzbaren Transportsystemen.

Zurück in die Zukunft

Gegen diese Geschichten von der Zukunft der Stadt wird es sicher Widerspruch geben. Plädieren sie doch für drei heute oft kritisierte Ikonen der Moderne: Verstädterung, Autonomie von der Umwelt und grenzenlose Bewegung im Raum. Die Kritik ist jedoch in der Regel zutreffend und unzutreffend zugleich. Denn sie übersieht sie oft, dass mit diesen Ikonen der Moderne erst die Instrumente geschaffen wurden, die die Auseinandersetzung mit Architektur und Stadt im Zeitalter ihrer Globalisierung erlauben. Erst auf ihrer Basis ist es möglich, zu einer grundlegenden Revision anzusetzen und die Fragen aufzugreifen, die zugunsten des Universalismus europäisch-amerikanischer Provenienz ausgeblendet wurden: die Besonderheit des Klimas, der Lage, des Orts und der Kultur (wobei letztere sich ja gerade in der Auseinandersetzung mit den klimatischen Bedingungen entwickelt hat). Und zum anderen vergisst die Gegenrede gern, dass unter den Bedingungen industriekapitalistischer Entwicklung, selbst noch in den 1960er Jahren, als sich der Industriekapitalismus zur Wissensökonomie entwickelte, die Alternative meist ein Rückfall in vorindustrielle Verhältnisse war.

Alternativen gab es. Aber sie waren marginalisiert, an die Ränder des kapitalistischen Mainstreams gedrängt, und immer gefährdet durch das Schisma von utopischem Vorgriff und Rückfall in vorbürgerliche Zeiten. Hierher gehört der ägyptische Architekt Hassan Fathy mit seiner Wiederentdeckung vernakulärer Bauprinzipien. Und hierher gehört der späte Corbusier mit dem Versuch, das Konzept der brise-soleil zu einer eigenständigen solaren Architektur auszubauen, wie es in der von ihm entworfenen indischen Planstadt Chandigarh demonstriert wird. Beteiligt waren dort auch Maxwell Fry und Jane Drew, auf deren Bedeutung für eine klimagerechte Architektur Susanne Kohte jüngst in der Archithese hingewiesen hat. „Tropical Architecture in the Humid Zone“ heißt die richtungsweisende Publikation der beiden britischen Architekten – sie ist ein erster Versuch zur Überwindung des Klimauniversalismus. Im Rahmen der Geschichte der Zukunft der Stadt spielen sie, wie auch die Projekte von Candilis Josic Woods für Casablanca eine neue Rolle, die heute im Zeitalter der Globalisierung und der Sensibilität für den Blauen Planeten eine neue Bedeutung gewinnen. Sie stehen nicht mehr am Rande, sondern beginnen in die Mitte der gesellschaftlichen Diskussion vorzudringen und Vorläufer eines neuen planetarischen Bewusstseins zu werden, das Folgen für Architektur und Stadt hat.

Dieses neue planetarische Bewusstsein geht mit Entwicklungen einher, die wir an dieser Stelle nur kurz ansprechen können: den Übergang vom Fordismus zum Postfordismus, der statt Gleichförmigkeit Differenzierung ermöglicht, die Entwicklung neuer Planungs- und Entwurfsmethoden, die statt Typisierung Variation erlauben, und die Entwicklung neuer Materialien, die klima-aktiv und nicht mehr statisch sein können.

Mit diesen Entwicklungen können wir wieder modern sein – im Sinne einer reflexiven Moderne. Denn angesichts dieser Möglichkeiten können wir das, was die Moderne an Konzept und Methodik geschaffen hat, weiterentwickeln und auf die neuen Probleme der Globalisierung anwenden. Um es mit Bruno Latour zu sagen: „Wir sind nie modern gewesen“, denn wir haben nie die neuen Möglichkeiten, nun nicht mehr der Industriegesellschaft, sondern der Wissensökonomie, zu Ende gedacht.

Eine reflexive Moderne wird das zu leisten haben. Sie wird in dem Sinne modern sein, wie sie sich den aufkommenden neuen sozialen Fragen stellt, und planetarisch, wie sie den Blick auf den Blauen Planeten reflektiert. Und in diesem Sinne in einer Weise global sein, die wir bisher nicht kannten.

Gliederung des Hefts

Das Heft ist nach den einzelnen Aufgaben einer reflexiven Moderne aufgebaut. Geleitet haben uns dabei verschiedene Fragestellungen: Wie verändert sich die Stadt durch den Übergang von fossilen zu erneuerbaren Energien? Welche Auswirkungen haben die erneuerbaren Energien auf das Stadtsystem, die Nachhaltigkeits- und Mobilitätspolitik?

Zu diesen Fragestellungen gibt es jeweils eine Zeitleiste, um den historischen Hintergrund des Themas zu beleuchten, Projektvorstellungen gegenwärtiger Planungen, und Referenzprojekte, die zeigen, wie und in welcher Art heutige Lösungen auf den Visionen der 1960er Jahre aufbauen. Abgerundet wird dieser Teil durch einen dem jeweiligen Thema zugeordneten Text.

Zeitleiste und Referenzprojekte bilden in diesem Sinne einen Schwerpunkt für sich, ein Heft im Heft. Automatisierte Verkehrskonzepte wie Personal-Rapid-Transit-Systeme werden zum Beispiel im Thementeil Mobilitätspolitik im Kontext des Masdar-Projekts in Abu Dhabi (Foster Partners) vorgestellt, auf den folgenden Referenzseiten kontextualisiert, im themen-oriertierten Beitrag von Florian Böhm in die Zukunft gedacht und im Beitrag von Bruno Latour zu „Aramis – oder die Liebe zur Technik“ philosophisch reflektiert. Diese vielfältigen Hinweise auf den mit den 1960er Jahren beginnenden Versuch einer Individualisierung des öffentlichen Nahverkehrs vermitteln einen Eindruck von den heute vergessenen Potentialen der Moderne. Ein Steinbruch solcher Modelle ist die Zeitleiste zur Mobilitätspolitik (Ernst Gruber/ARCH ) und die Referenzseite zur Elektromobilität. Ähnliche Querbezüge finden sich auch bei den Zeitleisten Stadtsystem (Christina Lenart/ARCH ) und Nachhaltigkeit (Berkes, Birkefeld, Escher, Löbbecke, Mosina, Opel/ARCH ).

Darüber hinaus gibt es einen theoretischen Block mit Beiträgen von Mike Davis, Thilo Hilpert und Bruno Latour, die in das Thema einer reflexiven Moderne einführen. Während Bruno Latour wie eingangs beschrieben in „Modernisierung oder Ökologisierung?“ die Grundlagen eines neuen Konzepts von Politischer Ökologie entwirft, geht er in „Ein vorsichtiger Prometheus?“ explizit auf ein neues Konzept von Nach-Moderne ein, das in Deutschland durch die Schriften von Ulrich Beck als reflexive Moderne diskutiert wird. Thilo Hilpert hingegen schlägt unter dem Titel: „Utopien vom Blauen Planeten“ die Brücke vom Utopie-Diskurs der 1960er Jahre zum Projektteil und eröffnet damit den Projektdiskurs. Schließlich erinnert Mike Davis daran, dass der Klimawandel die soziale Frage der Zukunft ist und wir angesichts dessen ein „Gebot zur Utopie“ haben. Denn das Heft heißt zwar „Post-Oil City“, aber nicht nur die Zukunft der Stadt, sondern die des Planeten steht auf dem Spiel.

Nikolaus Kuhnert, Anh-Linh Ngo mit Christian Berkes, Ernst Gruber, Christina Lenart, Nicole Opel, Anna Birkefeld, Cornelia Escher, Elizaveta Mosina