Editorial

Im niederösterreichischen Kurort Bad Vöslau wurde dieser Tage eine Moschee eröffnet, österreichweit erst der dritte derartige Bau. Die Polemiken im Vorfeld ließen (wie schon beim sogenannten Minarett-Streit in Telfs) sachliche Auseinandersetzungen mit einer zunehmend bedeutenden Bauaufgabe vermissen. Während in Deutschland gegenwärtig zahlreiche Moscheen gebaut oder geplant werden, hinkt Österreich der gesamteuropäischen Entwicklung hinterher. In den hitzigen, rasch ins Xenophobe abgleitenden Debatten bleibt meist außer Acht, dass auch Muslime für ihre Gebete würdige Versammlungsräume anstelle von Hinterhöfen oder aufgelassenen Gewerbehallen bevorzugen.

Ein Grundproblem ist, dass sich schnell formierte Gruppierungen besorgter Anrainer leider allzu leicht von den Rechten vereinnahmen lassen, wie etwa die „Österreichische Bürgerinitiative Dammstraße gegen die Errichtung von Moscheen im Wohngebiet“ zeigt. Eine bereits bestehende Moschee in Wien-Brigittenau soll vergrößert werden. Die angeblich überparteiliche Anrainergruppe installiert eine Homepage mit dem Titel „Moschee ade“ und lässt bei ihren Protestmärschen an vorderster Front den Wiener FPÖ-Abgeordneten H. C. Strache aufmarschieren. Auch in Vöslau war die FPÖ stark involviert. Welchen Weg der engagierte Bürgermeister wählte, können Sie hier nachlesen.

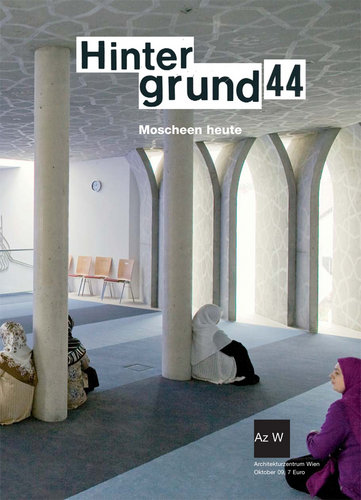

Wie kann – abseits des gesellschaftspolitischen Problems – für islamische Sakral-Architektur eine zeitgemäße Formensprache gefunden werden, wenn eine Qualitätsdebatte erst gar nicht geführt wird? Im Rahmen des Symposiums „Moscheen heute. Bauaufgabe und gesellschaftspolitische Verantwortung“ am 04.09.2009 diskutierte auf Einladung des Az W und mit Unterstützung der US-Amerikanischen Botschaft in Wien eine hochkarätige Expertenrunde unterschiedliche Aspekte des Moscheenbaus in Deutschland, Holland, den USA, in den Ländern des Balkans und in Österreich. Die Referate von Azra Aksˇamija, Sabine Kroissenbrunner, Hüsnü Yegenoglu und Christian Welzbacher bilden den Schwerpunkt dieses Heftes. Dass ein gesellschaftspolitisch brisantes Thema auch eine entspannte, alltägliche Seite hat, ist auf den Fotografien von Wilfried Dechau zu sehen, der acht deutsche Moscheen „in Gebrauch“ dokumentierte. Im Journalteil dürfen wir Sie diesmal ins Damaskus und Kuweit der 1950er Jahre entführen, in die Bauhaus-Städte Weimar, Dessau und Berlin sowie nach Peking. Die globalen Reiseerfahrungen wollen wir mit dem Hinweis abrunden, dass nicht nur die Baudenkmäler der Städte, sondern auch deren Baustellen unsere Aufmerksamkeit verdienen.

Gabriele Kaiser, Sonja Pisarik

Inhalt

05 Vorwort

Thema - Moscheen heute

06 Christian Welzbacher: Vom europäischen Moscheenbau zur Euroislam-Architektur

18 Azra Aksamija: Mosques Balkanized. Challenges of Building and Rebuilding in post-socialist Bosnia and Herzegovina

26 Hüsnü Yegenoglu: Die Moschee als Wille und Vorstellung

34 Wilfried Dechau: Moscheen in Deutschland. Ein Fotoessay

44 Sabine Kroissenbrunner: Islam in Österreich und Europa

52 Sonja Pisarik: Heimweh-Architektur

Az W Journal

58 Monika Platzer: Karl Mang – Reise in den Orient

62 Marion Kuzmany: sonntags im bauhaus

70 Friedrich Achleitner: Der Stolz der Baustelle ist der Rohbau

74 Neu in der Bibliothek

76 Dietmar Steiner: Beijing 2009

86 Kurzbios Autorinnen und Autoren

87 Team Az W

88 Mitglieder Architecture Lounge, xlarge Partner

Heimweh-Architektur

Wenn am 24. Oktober 2009 im niederösterreichischen Kurort Bad Vöslau eine landauf und landab heftig diskutierte Moschee eröffnet wird, so ist das österreichweit erst der dritte derartige Bau. Während sich in Deutschland eine erkleckliche Anzahl von Moscheen in Bau oder in Planung befindet, hinkt Österreich der gesamteuropäischen Entwicklung hinterher. Kein Wunder, sind doch im Zuge der Debatten um das 2006 errichtete Minarett in Telfs (im Übrigen kein architektonisches Glanzstück – das Minarett geriet zu einer Persiflage seiner selbst) und die geplante Moschee in Bludenz in den letzten Jahren die Wogen hochgegangen.

Zwei Bundesländer, Vorarlberg und Kärnten, haben inzwischen gefinkelte Gesetze erlassen, um den Bau von Moscheen oder Minaretten künftig unterbinden zu können. Die Kunst dabei ist die Vermeidung eines einklagbaren Widerspruchs zu dem in der Verfassung verankerten Recht der gemeinsamen öffentlichen Religionsausübung. Ihr dreißigjähriges Jubiläum feiert heuer Österreichs erste richtige Moschee. 1975 bis 1979 mit Geldmitteln des damaligen Königs von Saudi-Arabien in Wien-Floridsdorf errichtet, konzentrierte sich Erbauer Richard Lugner auf ein traditionelles Äußeres mit einem 32 m hohen Minarett und einer Kuppel. Angeschlossen an das Zentrum sind diverse kulturelle Einrichtungen. Mittlerweile leben in Österreich ca. 400.000 Muslime. Es existieren in etwa 250 Gebetsräume, die in Wohnungen oder ehemaligen Lager- bzw. Fabrikshallen untergebracht sind. Richtige Moscheen, also Bauwerke, die explizit als Moscheebauten neu entstehen (keine Umnutzungen), gibt es in Österreich bislang nur zwei. Die Vöslauer Moschee ist nach Telfs somit die dritte. Richard Lugner, der noch Jahre später mit dem Slogan „Wir bauen nicht nur Moscheen“ auf seinen Firmenwagen Werbung machte, wurde 1999 – also immerhin bereits 20 Jahre nach Fertigstellung – von Peter Westenthaler im Präsidentschaftswahlkampf verächtlich als unwählbarer Moscheenbauer bezeichnet.

Aber zurück zu Bad Vöslau, einer ehemaligen Sommerfrische im Süden Wiens: Als im Frühjahr 2006 zwei Mitglieder der Vöslauer ATIB (Union der Türkisch-Islamischen Kulturvereine) mit Entwürfen für eine Moschee an ein ortsansässiges Zivilingenieursbüro herantraten, war relativ bald klar, dass die Umsetzung nicht so einfach vonstatten gehen würde. Ausgangsvorstellung war eine Moschee mit zwei 30 m hohen Minaretten und mehreren Kuppeln mit der Anmutung eines stilistischen Direktimports aus der türkischen Heimat.

Dreißig Planvarianten später ist daraus ein deutlich schlichteres Kulturzentrum geworden. Eine zur Straße hin offene U-Form beherbergt ein Café und diverse Veranstaltungsräume, die sich mittels großzügiger Verglasung zum Innenhof öffnen, in dem zur Kühlung Wasser aus einem Brunnen springt. Erst dahinter kommt man in den eigentlichen Gebetsraum, einen einfachen Kubus mit einer silbernen Zinnkuppel, der durch Fliesen aus der Türkei zumindest im Inneren sein orientalisches Aussehen erhält. Wenn der Bau auch keineswegs als Meilenstein progressiver Moschee-Architektur zu bezeichnen ist, so ist ihm jedenfalls das Bemühen um eine modernere Formensprache anzusehen. Die jetzige Form ist das Ergebnis eines von der Gemeinde initiierten, mehrere Monate dauernden Mediationsverfahrens, das die Wogen glätten musste, die vor allem durch Unterschriften- und Flugzettelaktionen der FPÖ hochgepeitscht worden waren. Schlussendlich fanden Kompromissvorschläge beider Seiten Eingang in die Planungen, sodass sich die von der Gemeinde gewünschte Transparenz und Offenheit nun im Gebäude widerspiegelt. Eine solche ist auch in Sachen Integration gefordert: Bürgermeister Christoph Prinz möchte aus dem jahrzehntelangen Nebeneinander von Bewohnern des je nach vorherrschendem Migrationshintergrund als „Böhmenzipf“, „Klein-Chicago“ bzw. „Klein-Istanbul“ bezeichneten traditionellen Einwanderer-Viertels beim Bahnhof und den Einheimischen ein „Miteinander“ machen.

Am Fall von Bad Vöslau lässt sich das typische Streitmuster rund um ein Moscheeprojekt nachzeichnen: Zuerst wird über die Höhe von Kuppeln und Minaretten debattiert, dann landet die Diskussion ganz schnell bei wilden Verschwörungstheorien. Plötzlich ist von Terrorismus die Rede, von Dschihad, von Hasspredigern und von der allgemeinen „Gefahr der Islamierung“. Ignoriert wird eine auf der Hand liegende, deutlich weniger dramatische Interpretationsmöglichkeit: Auch Muslime bevorzugen für ihre Gottesdienste würdige Versammlungsräume anstelle von Hinterhöfen oder aufgelassenen Fabrikshallen. Schließlich stellen sie sich durch solche Bauten der Öffentlichkeit, was im besten Fall auch in einer transparenteren Architektur Ausdruck findet. Und hier sind wir bei einer Frage, die beim Neubau von Moscheen meist erst zum Schluss oder gar nicht gestellt wird: die nach der geeigneten architektonischen Gestaltung.

Christian Welzbacher fordert in seinem 2008 erschienen Buch „Euroislam-Architektur. Die neuen Moscheen des Abendlandes“ eine Qualitätsdebatte, die sich eine zeitgemäße Form für islamische Architektur zum Anliegen macht. Moscheen, wie sie heute überall in Europa entstehen, sind selbst nach muslimischer Lesart anders als christliche Kirchen oder Synagogen keine Sakralbauten, sondern eher „Multifunktionshäuser“. Es gibt kaum architektonische Zwänge, die durch die religiöse Tradition diktiert würden. Lediglich die nach Mekka zeigende Gebetsrichtung muss innerhalb des Raumes durch den Mihrab angezeigt werden. Dabei handelt es sich um eine Nische, die dem Vorbeter Platz gibt. Moscheen könnten also ganz unterschiedlich aussehen. Diese Gestaltungsfreiheit wird aber nur selten ausgespielt. Momentan entsteht in Rotterdam die Essalam-Moschee, eine der größten Europas. Sie wirkt wie ein orientalisches Postkartenklischee, scheint vollständig aus der Zeit gefallen und geht auf ihren örtlichen Kontext in keiner Weise ein. Das für den Entwurf verantwortlich zeichnende Büro Molenaar und van Winden bietet also den Gläubigen ein muslimisches Euro-Disney.

Eine derartig radikale Abkehr von der Gegenwart ist allerdings nicht mehr der Regelfall. Oft werden zumindest die traditionellen Bauweisen adaptiert und modifiziert – wenn auch nicht immer mit geglückten Endergebnissen. Selbst der Entwurf für die in Köln-Ehrenfeld entstehende Moschee, die einen veritablen, zwei Jahre andauernden Moschee-Streit auslöste (siehe das dazu erschienene Buch: „Der Moschee-Streit. Eine exemplarische Debatte über Einwanderung und Integration“, Hg. Franz Sommerfeld), bleibt mit ihrem imposanten Kuppelbau samt zwei 55 m hohen Minaretten seltsam unentschlossen auf halbem Wege zwischen traditioneller Symbolik und behutsamer Modernisierung stecken. Dabei wurde für dieses Großprojekt ein Architekturwettbewerb ausgeschrieben, den mit Paul Böhm, Spross einer bekannten deutschen Kirchenbaumeister-Dynastie, ein Architekt für sich entscheiden konnte, von dem man sich durchaus einen größeren Wurf hätte erwarten können. Offenbar waren seine Auftraggeber aber nur bedingt zu Kompromissen bereit. Auf muslimischer Seite erwarten eben viele einen Moscheebau, wie sie ihn aus der alten Heimat kennen – so kommt es teilweise zu unbekümmerten und unreflektierten Imitationen, die in westlichen Gesellschaften entweder Ablehnung hervorrufen oder als Folie für romantisierenden Exotismus dienen. Innovationen, die der Bauaufgabe Moschee einen neuen Schwung geben könnten, wären tatsächlich an der Zeit.

Natürlich muss nicht jede zukünftige Moschee das architektonische Rad neu erfinden und spektakuläre Projekte wie die Entwürfe für die Straßburger Zentralmoschee von Zaha Hadid oder das Londonder Abbey Mills Islamic Centre von MYAA werden wohl eher Einzelfälle bleiben. Ein großer Schritt wäre aber schon getan, wenn in Zentraleuropa zumindest der Standard erreicht werden könnte, den Bosnien mit seiner Experimentierfreude auf dem Gebiet der Moscheenbauten zumindest bis zum gewaltsamen Zerfall von Jugoslawien 40 Jahre lang gehalten hat. Eine der neuesten Moscheen Deutschlands, die in der Presse als Musterbeispiel zeitgenössischer Architektur gepriesen wurde, stammt daher nicht von ungefähr von einem jungen bosnischstämmigen Architekten: Alen Jasarevic. Das Bauwerk, das in dem kleinen Städtchen Penzberg, 40 km südlich von München, auch durch einen besonders engagierten Imam möglich geworden ist, beeindruckt durch die Loslösung von traditionellen Formen. Ein Bau mit Vorbildcharakter.

Die durchaus sinnvolle Debatte über den Einzug moderner Formensprache in die Moscheenarchitektur darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die massiven Kritiken und Polemiken, die meist auftauchen, sobald der Bau einer Moschee ruchbar wird, sich nicht gegen das Bauwerk in seiner ästhetischen Ausformung richten. Ganz im Gegenteil: Wenn schon eine Moschee, dann soll es nach Meinung vieler Nichtmuslime wenigstens eine schön anzuschauende = orientalisch, exotisch wirkende Moschee sein, wie der Integrationsbeauftragte der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich und SP-Gemeinderat Omar Al-Rawi bei der Podiumsdiskussion im Rahmen des Symposiums am 4. September 2009 versicherte. Das bedeutet, dass wohl nicht automatisch anzunehmen ist, dass durch moderne, transparente Architektur eine größere Akzeptanz in der Bevölkerung gegenüber der baulichen Präsenz des Islam erzielt werden kann.

Mindestens genauso wichtig wie die Überlegungen nach einer „passenden“ Architektur scheint in jedem Fall die Frage der Integration. Wie kann es gelingen, der Bevölkerung die Angst vor einer Moschee zu nehmen? Der Vöslauer Bürgermeister Christoph Prinz dazu in der Podiumsdiskussion: „Wir haben alle zusammen in unserer Stadt gewohnt, eigentlich nebeneinander gewohnt. Durch diesen Anlassfall waren wir gezwungen, uns zu entscheiden, ob wir in Zukunft eher ,gegeneinander’ wohnen oder mehr miteinander wohnen wollen.“ Im Februar heurigen Jahres war auf ORF online zu lesen, dass das islamische Kulturzentrum in Bad Vöslau im heurigen Jahr fertig sein würde und sich die ehemals heftigen Diskussionen beruhigt hätten. Sofort echauffierte sich im Forum ein wütender User: „Eine Frechheit sondergleichen über die Köpfe der Vöslauer Bevölkerung hinweg. Da traut sich der ORF noch schreiben, dass die Widersprüche nachgelassen haben.“ Mehrere Tausend Einträge im Forum folgten innerhalb weniger Tage. Als Aufreger wird das Thema Moscheenbau wohl noch lange herhalten müssen und damit auch die Debatten um bessere Integration und zeitgemäßere Architektur.

[Überarbeitete Fassung eines Artikels für das Nachrichtenmagazin „Profil“ (Heft Nr. 18 vom 27.04.2009)]Hintergrund, Mi., 2009.11.25

25. November 2009 Sonja Pisarik

sonntags im bauhaus

Auf ein „Bauhaus-Intensivseminar“ begab sich sonntags im diesjährigen September anlässlich des Jubiläums 90 Jahre Bauhaus. Einstieg in das vielfältige Spektrum rund um die Schule des Bauhauses verschaffte die Ausstellung „Modell Bauhaus“ im Martin-Gropius Bau in Berlin. Der als Präsentationsort für die Bauhausthematik etwas überraschend anmutende Ort eines klassizistischen Museumsgebäudes wurde vom Großonkel des Bauhaus-Protagonisten Walter Gropius gebaut, vom Neffen selbst einst vor dem Abbruch bewahrt und nun würdig geehrt. In chronologischem Aufbau erzählte die umfangreiche Schau die Geschichte und Wirkung des Bauhauses an seinen drei Schauplätzen Weimar, Dessau und Berlin, die auch unsere Reiseziele waren.

Das Bauhaus – eine Religion, eine Lebensphilosophie, ein gestalterisches Dogma, das Generationen von Architekten bis heute maßgebend beeinflusst. Der Gedanke eines Gesamtkunstwerkes, das sich neben dem Kunstschaffen auf alle Lebensbereiche bezieht, wird von den Bauhaus-Meistern gelebt und doziert. Wie man wohnt, mit welchen Gegenständen man sich im Alltag umgibt, wie man sich kleidet und was man isst, ist der Bedeutung des täglichen Skizzierens, Entwerfens, der Beschäftigung mit Kunst und Literatur gleichgestellt. Gemeinsames Ziel ist die Produktion von leistbarer Qualität und intelligentem Alltagsdesign. Grundfarben, Grundformen sind dabei die Vorgaben, innovative und praktikable Lösungen in allen Bereichen angestrebt, wie etwa auch die Kleinschreibung, die die Bauhaus- Meister 1925 eingeführt haben.

Albert Speer jun. beschreibt in der Sonderausgabe „90 Jahre Bauhaus“ der Berliner Morgenpost die „Marke Bauhaus“ als „deutsches Qualitätsprodukt“ und „Exportschlager“. Nicht zu Unrecht wird die erfreuliche Seite der so dunklen Epoche in Deutschlands Zeitgeschichte vehement hervorgehoben und das Jubiläum der in der internationalen Architektenschaft so hochgeschätzten Strömung groß gefeiert.

Am 1. April 1919 wurde das Bauhaus unter dem offiziellen Titel „Staatliches Bauhaus in Weimar – Vereinigte ehemalige Großherzogliche Hochschule für bildende Kunst und ehemalige Großherzogliche Kunstgewerbeschule“ von Walter Gropius gegründet.

1925 zog das gesamte Bauhaus – nun als städtische Einrichtung – nach Dessau. Vierzehn Jahre bestand die richtungsweisende Schule, bis sie 1933 auf Beschluss des Lehrkollegiums aufgelöst wurde. Die Bedingungen der Gestapo und allgemeine wirtschaftliche Schwierigkeiten seit dem Börsenkrach 1929 in New York erwiesen sich als untragbar, insbesondere infolge vorangegangener Übergriffe von Seiten der NSDAP, die 1931 nach den Gemeinderatswahlen in Dessau zur stärksten Partei geworden war. Verhaftungen von Studenten, Hausdurchsuchungen durch die Gestapo, Streichungen der Zuwendungen für das Bauhaus bis zur Schließung der Dessauer Räumlichkeiten und Übersiedlung nach Berlin 1932, wo die Institution Bauhaus als „Freies Lehr- und Forschungsinstitut“ in einer ehemaligen Telefonfabrik ihr letztes Jahr verbracht hat.

WEIMAR: Überwältigend geschichtsträchtiges Pflaster beflügelt und bedrückt gleichermaßen. Ein Ort, der Persönlichkeiten wie Goethe beherbergte, seine Aura und Literatur bis heute weiterleben lässt, der Geburtsort des Bauhauses und die bis heute bestehende, international renommierte Bauhaus Universität trägt die Bürde einer stets mitschwingenden Erinnerung an die gerade in der Hochblüte der Bauhaus- Bewegung aufkommende Nazipartei mit ihren Auswüchsen. Goethes Farbenlehre bereitete eine essentielle Grundlage für die Thematik „Farbe“ als einen der Schwerpunkte in der Bauhaus-Lehre mit Johannes Itten als Meister der Farbkunst.

Goethes Gartenhäuschen befindet sich in unmittelbarer Nähe des „Haus Am Horn“, das 1923 als Musterhaus, den Prinzipien der Bauhaus- Lehre folgend, unter der Leitung von Georg Muche und mit Hilfe aller Bauhaus- Werkstätten errichtet wurde. Der Prototyp eines Atriumhauses, in dem das zentrale und durch ein Oberlichtband belichtete Wohnzimmer von allen anderen Räumen umschlossen wird, sollte in Serienproduktion gehen, die jedoch bis heute niemals realisiert wurde. Im gleichen Jahr wurde auch das legendäre Direktorenzimmer an der Bauhaus Universität Weimar von Walter Gropius eingerichtet. Die kubische Raumkomposition, die orthogonale Formgebung und Farbzusammenstellung der Möbel sowie Lampen und Textilien haben ihren avantgardistischen Anspruch bis heute erhalten.

DESSAU: Die Person Walter Gropius wird beim Besuch aller Bauhaus-Einrichtungen in Dessau greifbar. Unter der strengen Leitung des Lehrers, Meisters und Bauhaus-Vaters arbeitete eine Generation von Studenten nach Gropius’ Motto der Einheit von Kunst und Technik und des Zusammenspiels von Kunstschaffenden und industrieller Produktion. Herausragende Persönlichkeiten wie Carl Fieger, Adolf Meyer, Ernst Neufert, Johannes Itten, Lyonel Feininger, Marcel Breuer, Josef Albers, Gunta Stölzl, Oskar Schlemmer, Wassily Kandinsky, Herbert Bayer, Hinnerk Scheper, Georg Muche, Hannes Meyer, László Moholy-Nagy, Paul Klee und Lothar Schreyer reihten sich unter die Lehrenden. Dabei ist zu bemerken, dass Gunta Stölzl als einzige Frau unter den Bauhaus-Meistern für die Webereiklasse, in die alle weiblichen Studentinnen abgeschoben wurden, verantwortlich war. Trotz Assoziation der Frauenschaft mit dem Werkstoff Textil und deren Ausgrenzung in allen anderen Meisterklassen machte Gunta Stölzl aus der Textilklasse eine professionelle Industriedesignwerkstätte. Sie experimentierte mit neuen Materialien abseits traditioneller Webtechniken. Der berühmte Eisengarnstoff etwa, mit dem die frühen Stahlrohrmöbel des Bauhauses bespannt wurden, ist eine Erfindung der Bauhaus-Weberei, die überdies die einzige wirtschaftlich lukrative Abteilung des Bauhauses darstellte! 1926 ließ Walter Gropius die Meisterhäuser in Dessau errichten. Sein eigenes Direktorenhaus, gefolgt von den drei Doppelhäusern – Moholy-Nagy/Feininger, Muche/Schlemmer und Kandinsky/Klee – für seine Bauhaus-Meister. Unter strikten Vorgaben, die auch die Privatbereiche der Meister betrafen, brachte Gropius seine eigene Persönlichkeit in die Entwürfe und Ausführungen ein. So wurde unter anderem Georg Muche ein schwarz glänzend ausgemaltes Schlafzimmer aufoktroyiert, das er angeblich niemals benutzt, aber auch nicht verändert hat.

Erst 1927 wurde die Architekturklasse im Bauhaus etabliert, bislang wurden alle Bauprojekte von Walter Gropius’ privatem Baubüro abgewickelt.

Bis auf das zerstörte Direktorenhaus sind alle Bauhaus-Einrichtungen in Dessau zu besichtigen und der Studentenwohntrakt auch bewohnbar. Eine wirkliche Empfehlung für alle Architektur-, Design und Kunstschaffenden, die in das Ambiente des Bauhauses eintauchen und sich inspirieren lassen möchten.Hintergrund, Mi., 2009.11.25

25. November 2009 Marion Kuzmany