Editorial

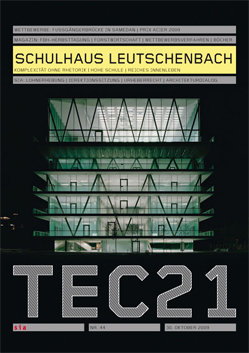

In TEC21 37 / 2008, «Schulen Bauen Lernen», haben wir innovative Schulhäuser aus Finnland und den USA präsentiert. Denn obwohl der Schulhausbau in der Schweiz seit einigen Jahrzehnten zu den bevorzugten Entwurfsaufgaben gehört und auch immer wieder herausragende architektonische Lösungen generiert hat, stellen Neubauten, die dem Wandel der pädagogischen Konzepte wirklich Rechnung tragen, hierzulande immer noch eine Seltenheit dar. Zu diesen Ausnahmen gehört das von Christian Kerez entworfene Schulhaus Leutschenbach, das im August 2009 nach vierjähriger Bauzeit bezogen wurde. Das Gebäude hat den Bedürfnissen unterschiedlicher Altersstufen – vom Kinderhort über Kindergarten und Primarschule bis hin zur Oberstufe – zu genügen und verfügt über flexibel nutzbare Räume. Vor allem in den öffentlichen Geschossen, dem EG und dem 4. OG, sind diverse Aktivitäten vorstellbar; aber auch in den Klassengeschossen können die grosszügigen zentralen Erschliessungsräume, die eher Hallen als Korridore beziehungsweise Treppenpodeste sind, ganz nach Bedarf bespielt werden. Das Schulhaus schafft Platz für unterschiedliche, wohl auch zukünftige Unterrichtsmethoden: Die Erfahrung zeigt, dass sich das pädagogische Konzept während der Nutzungsdauer eines Schulgebäudes mehrmals ändert.

Alle beteiligten Planer betonen, dass der Neubau ohne eine intensive interdisziplinäre Zusammenarbeit nicht möglich gewesen wäre. Raum und Tragstruktur bedingen und verstärken sich gegenseitig in ihrem Ausdruck. Die aus architektonischen Gründen notwendige Integration der Gebäudetechnik in die Betondecken erfolgte in enger Kooperation mit der Tragwerksplanung. In fast allen Bauteilen verdichten sich technische, statische und raumbildende Funktionen. Die Ausführung war entsprechend anspruchsvoll und erforderte eine äusserst präzise Planung: Zu berücksichtigen waren sowohl die grossen Lasten beim Aufrichten der über drei Geschosse reichenden Stahlfachwerke als auch die minimalen Toleranzen bei der Montage der rahmenlosen Gläser. Als erschwerender Umstand kam hinzu, dass das Schulhaus bis knapp vor Schluss des Bauvorgangs in Bewegung blieb, weil die Betondecken und -böden erst nach der Stahlstruktur erstellt wurden.

Die Mühe hat sich gelohnt. Das Ergebnis ist ein Gebäude, das alles andere als gewöhnlich und dennoch zwingend logisch wirkt. Die Räume sind inspirierend, die Details raffiniert, die Materialien gepflegt – und der Preis im Rahmen der Stadtzürcher Schulhäuser. Der gestalterische Mehrwert wurde durch gemeinsame Denkarbeit erwirtschaftet. Zu Recht wurde der Bau mit dem Stahlpreis ausgezeichnet (vgl. Seite 12). Judit Solt

Inhalt

05 WETTBEWERBE

Fussgängerbrücke in Samedan | Prix Acier 2009

16 MAGAZIN

FBH-Herbsttagung 2009 | Forstwirtschaft und globaler Wandel | Wirtschaft und Wissenschaft | Kleine Gewässer «befreien»| Diskussion um Wettbewerbsverfahren | Bücher | Metall-/Glasfassaden-Marktanalyse | Kurzmeldungen

28 KOMPLEXITÄT OHNE RHETORIK

Judit Solt

Architektur: Christian Kerez hat im Schulhaus Leutschenbach die Funktionsbereiche gestapelt, Raum und Tragstruktur jedoch zu einer brillanten Synthese geführt.

35 HOHE SCHULE

Joseph Schwartz

Ingenieurwesen: Das Schulhaus Leutschenbach ist das Ergebnis einer intensiven interdisziplinären Zusammenarbeit – und präziser Berechnungen.

40 REICHES INNENLEBEN

Werner Waldhauser

Gebäudetechnik: Gründliche Studien und Mut zu ungewöhnlichen Lösungen verhalfen dem Schulhaus zu einer gut integrierten, sinnvollen Gebäudetechnik.

48 SIA

Lohnerhebung von Swiss Engineering |

6. Direktionssitzung | Urheberrecht: Leibwächter des Planers | Architekturdialog in Riga | Call for Papers GIS / SIT 2010

54 FIRMEN

69 IMPRESSUM

70 VERANSTALTUNGEN

Komplexität ohne Rhetorik

Anfang September wurde das Schulhaus Leutschenbach eingeweiht. Dank einer engen Zusammenarbeit des Architekten Christian Kerez und des Ingenieurs Joseph Schwartz ist ein Gebilde entstanden, in dem Raum und Tragkonstruktion sich gegenseitig bedingen. Die Stapelung unterschiedlichster Funktionsbereiche – vom Kindergarten über Schulzimmer, Saal und Bibliothek bis zur Turnhalle – bestimmt Form und Struktur des Gebäudes. So einfach die einzelnen Grundrisse sind, so spannungsvoll entwickeln sich die Raumstimmungen, wenn man sich im Schulhaus bewegt.

Das Schulhaus ist das Ergebnis eines 2003 entschiedenen Wettbewerbs, den Christian Kerez mit einem eigenwilligen Projekt gewonnen hat (vgl. TEC 21 21 / 2003): Im Gegensatz zu den anderen Teilnehmenden schlug er einen einzigen Baukörper vor, der alle Nutzungen in sich vereinigt und dessen Abmessungen durch jene der zuoberst liegenden Turnhalle bestimmt sind. Der fertige Bau zeigt, dass die städtebauliche Entscheidung richtig war: Dank ihrem kompakten, mächtigen Volumen vermag die Schule den grossformatigen Industrie-, Gewerbe- und Wohnbauten der Umgebung ein angemessenes Gegenüber zu bieten, während der gewonnene Freiraum dem Andreaspark zugutekommt, der hier seinen Abschluss und Höhepunkt findet (vgl. Kasten S. 34).

Mit zwölf Primarschul- und zehn Oberstufe-Klassenzimmern, einer Dreifachturnhalle, einem Kinderhort und vier Kindergärten samt Infrastruktur ist das Schulhaus Leutschenbach das zweitgrösste der Stadt. In der Fassade zeigt sich, dass die verschiedenen Funktionen übereinandergestapelt wurden. Dennoch ging es beim Entwurf weder um eine Überhöhung der Unterschiede – wie sie MVRDV beim Niederländischen Pavillon an der Expo 2000 in Hannover erreichten, indem sie sieben niederländische Landschaftstypen aufeinanderschichteten und einen maximalen Kontrast zwischen den Geschossen erzielten – noch um ein nüchternes Spiel um Repetition, Regel und Ausnahme. Auch die Platzierung der Turnhalle zuoberst im Gebäude ist an sich keine Innovation. Die Schulanlage Neumarkt in Biel enthält ein klassisch modernes Sportgebäude aus den 1930er-Jahren, in dem ein Schwingraum, zwei Turnhallen und eine offene Gymnastikterrasse aufeinandergestapelt sind (vgl. TEC21 36 / 2009). In neuerer Zeit haben Stücheli Architekten zwei Sporthallen im Turm des 2005 fertiggestellten Schulgebäudes TBZ am Sihlquai in Zürich untergebracht. Das Besondere am Schulhaus Leutschenbach sind weniger die Themen, die es aufgreift, als die vielschichtige Art und Weise, wie sie miteinander verwoben werden.

Spannung beim Betreten

Vordergründig manifestiert sich diese Vielschichtigkeit auf einer formalen Ebene. Zum einen ist die filigrane Glasfassade, die bauphysikalische Hülle Gebäudes, nur eine von mehreren sich überlagernden Ebenen: Hinzu kommen die Glasbrüstungen der umlaufenden Balkone, das je nach Geschosstyp innen oder aussen liegende tragende Stahlfachwerk und der Sonnenschutz. Zum anderen entsteht durch die Stapelung unterschiedlicher, durch die Linie der Balkone unterstrichener Geschosse eine Betonung der Horizontalen, die durch die schrägen Fachwerkträger wieder relativiert wird (Abb. 5).

Im Inneren sind es die Räume, Nutzungen und Tragstruktur, die sich gegenseitig überlagern und bedingen. Das Erdgeschoss ist niedrig, nicht nur im Verhältnis zur Grösse des Gebäudes, sondern auch in Bezug auf vertraute Raumgewohnheiten. In der Tat wurde von der städtischen Vorschrift, die für solche Fälle ein Volumen von 3 m³/m2 vorsieht, eine Ausnahme gemacht: Die gefaltete Betondecke ergibt am tiefsten Punkt eine lichte Höhe von nur 2.5 m. Die dramatische Auskragung der oberen Geschosse und die leicht nach innen gerückte Fassade tragen zur Vorstellung bei, dass man sich beim Eintreten unter das Gebäude begibt.

Umso verblüffender ist die Weite, die sich auf einmal eröffnet – der Raum scheint, als hätte ihn das Gewicht der anderen Geschosse nach unten gedrückt, seitlich auszuweichen und in den Park hinauszufl iessen (Abb. 03). Die durchgehenden Faltungen der Decke, der bis auf einen zentralen Kern offene Grundriss und die raumhohen Glasfassaden mit rahmenlosen, liegenden Gläsern verstärken den Eindruck, sich in einem Raumkontinuum zu befinden.

Weitblick für die Kleinen

Im Gegensatz zum geduckten, allseitig offenen Erdgeschoss wirken die darüber liegenden Klassenzimmergeschosse hoch und klar gegliedert. Über die doppelläufige Treppe gelangt man in einen grossen mittleren Raum, der zugleich als Treppenpodest, Pausenhalle, Vorzone zu den Klassenzimmern oder fl exibel nutzbarer Unterrichtsbereich dient (Abb. 2). So weitläufig dieser Raum mit seinen rund 160 m² wirkt, erlaubt er gleichzeitig auch – dank Mehrfachnutzung und dem Verzicht auf Erschliessungskorridore – eine beträchtliche Platzersparnis. Rechts und links davon, an den Längsseiten des Gebäudes, sind Klassenzimmer und Nebenräume aufgereiht. An den Schmalseiten stösst der mittlere Raum an die Fassade, zusätzlich dringt gedämpftes Licht durch die grünlichen Profilit-Wände der Klassenzimmer hinein. Der Bezug zum Aussenraum ist auf diesem Geschoss trotz Glasfassade weniger direkt, weil die Faltung der Decke jenseits der Fassade nicht weitergeführt wird – die Untersichten der Balkone sind glatt – und weil das aussen liegende Fachwerk eine zusätzliche Raumbegrenzung darstellt.

Es gibt drei solche Klassengeschosse; sie sind identisch, doch ihre Stapelung ist mehr als stumpfe Repetition. Sie bilden nicht nur eine formale und funktionale, sondern auch eine konstruktive Einheit. Die Stäbe des tragenden Fachwerks fassen die drei Etagen zusammen, was nicht nur in der Fassade, sondern auch im Inneren sichtbar wird: Beim Ersteigen der drei Geschosse zeigt sich, dass das Schulzimmervolumen sowohl im Schnitt als auch im Grundriss gedrittelt wurde.

Das vierte OG enthält wie das EG Gemeinschaftsräume (Abb. 1). Es zeichnet sich durch eine entsprechende Grosszügigkeit und eine analoge Behandlung der Raumbegrenzungen aus: Die durchgehende Faltung der Decke betont die Weitläufigkeit und lenkt den Blick nach aussen. Die Fachwerkträger, die hier – anders als im EG – wegen der zuoberst liegenden Turnhalle nötig waren, sind auf der Innenseite der Fassade angeordnet. Die Turnhalle selbst ist ein heiterer und eindrücklicher Raum, der abends wie eine monumentale Laterne über dem Gelände leuchtet. Umgekehrt eröffnet sich ein Rundblick in die Umgebung, der nicht nur aus ästhetischer Sicht wertvoll ist: Für einmal dürfen die Kinder auf riesige Strukturen wie die Kehrichtverbrennungsanlage hinunterschauen, anstatt von ihnen dominiert zu werden.

Symbiose von Raum und Tragwerk

Das Schulhaus lebt von den vielfältigen Bezügen zwischen seinen räumlichen, funktionalen, statischen und formalen Komponenten. Ein besonderer Stellenwert kommt dabei dem Tragwerk zu (vgl. «Hohe Schule», S. 35). Dank der engen Zusammenarbeit zwischen Architekt und Ingenieur, die bereits in der Wettbewerbsphase begann und während des ganzen Projekts fortgesetzt werden konnte, bedingen sich Raum- und Tragstruktur gegenseitig. Dies ist auch bei anderen Bauten Kerez’ der Fall, etwa beim Wohnhaus an der Forsterstrasse in Zürich, wo Wände und Decken ein räumliches Betontragwerk erzeugen, sodass sie raumbildende und tragende Elemente zugleich sind. Beim Schulhaus Leutschenbach ist diese Beziehung jedoch komplexer. Zwar folgt die Statik dem architektonischen Konzept, indem die Anordnung der Tragstruktur die Grundrisslinien nachzeichnet, doch sie behält eine gewisse Ambivalenz. In Kombination mit der transparenten Fassade wirkt das Fachwerk raumbildend, indem es die Grenze nach aussen verdeutlich, doch gleichzeitig tritt es eher als optischer Filter denn als Abschluss in Erscheinung. Durch mattes Profilit-Glas hinterlegt, wie dies in den Klassenzimmergeschossen und im 4. OG der Fall ist, verstärkt sich dagegen sein trennender Charakter als (aufgelöste) Wand.

Auch in Bezug auf das Thema der Stapelung nimmt die Tragkonstruktion eine schillernde Stellung ein. So vereint das Fachwerk nicht nur die drei funktional zusammengehörenden Schulzimmergeschosse, sondern verbindet sie formal auch mit der Turnhalle. Auf diese Weise sind sämtliche Unterrichtsgeschosse – im Unterschied zu den beiden komplementären Gemeinschaftsgeschossen EG und 4. OG – durch eine aussen liegende Tragkonstruktion gekennzeichnet. Dadurch entsteht eine Verbindung zwischen den Geschossen bzw. zwischen den beiden grossen Hauptvolumina. Dies wiederum legt eine neue Deutung nahe: Das Gebäude ist nicht mehr nur als Stapelung von Geschossen lesbar, sondern auch, wie der Architekt anmerkt, als zwei übereinander stehende «maisons sur pilotis».

Eine der Qualitäten des Schulhauses besteht darin, dass sein Reichtum an Bezügen und Andeutungen sich nicht aufdrängt, sondern sich erst langsam erschliesst. Spannungsvoll ist die Bewegung von einem Raum in den anderen; die einzelnen Räume jedoch sind ruhig und zurückhaltend materialisiert. Die Baustoffe – Beton, Stahl, Glas, Kunststein – sind prägnant, ohne erdrückend zu wirken. Wo immer möglich, wurde vereinfacht. Die gefalteten Betondecken enthalten viel Infrastruktur (vgl. «Reiches Innenleben», S. 40), doch im Normalfall, das heisst bei geradeaus gerichtetem Blick, erscheinen sie monolithisch: Zu sehen sind einzig kleine Sprinkler. Die Beleuchtungskörper und Lüftungsöffnungen sind in die Faltungen der Decken integriert und nur sichtbar, wenn man den Kopf hebt. Ebenfalls in die Falten geschmiegt und im Beton kaum zu erkennen sind graue Akustikplatten, die angesichts der durchgehend harten Oberfl ächen die Nachhallzeiten senken sollen. Ob der Lärmpegel damit genügend gesenkt werden kann, wird sich im Gebrauch zeigen. Sicher dagegen ist, dass die Schulkinder in diesem Gebäude einiges über Baukunst lernen können.TEC21, Fr., 2009.10.30

30. Oktober 2009 Judit Solt

Hohe Schule

Voraussetzung für eine erfolgreiche interdisziplinäre Zusammenarbeit ist, dass alle Beteiligten die Belange der anderen Fachbereiche verstehen und sich nicht nur für die Qualität der eigenen Arbeit, sondern auch für die des gesamten Bauwerkes engagieren. Dies ermöglicht eine Horizonterweiterung, von der die Projektierenden auch im eigenen Fachbereich profitieren. Beim Schulhaus Leutschenbach ist dies gelungen – ein Ingenieurbericht über die Herausforderungen bei der Planung und Realisation der Tragkonstruktion.

Ab der ersten Wettbewerbsphase wurde in enger Zusammenarbeit der einzelnen Disziplinen nach Lösungen gesucht, um die konzeptionelle Grundidee des Entwurfes am effizientesten umzusetzen. Um einen maximalen Bezug der öffentlichen Räume wie Verwaltung, Aula und Bibliothek zum Aussenraum zu ermöglichen, galt es, diese Stockwerke möglichst ohne tragende Elemente in der Fassadenebene auszubilden. Sowohl der dreigeschossige Unterrichtszimmerkörper als auch die Turnhalle boten sich mit ihren beträchtlichen Höhen dazu an, diese Idee als weit auskragende Körper überzeugend umzusetzen (Abb. 2). Um auch in den Unterrichtsräumen und in der Turnhalle einen möglichst starken Bezug zur Umgebung zu ermöglichen und die Tageslichtverhältnisse in dem sehr tiefen Baukörper mit den Unterrichtsräumen zu optimieren, wurden die für die grossen Auskragungen erforderlichen Scheiben der Tragstruktur als Stahlfachwerke ausgebildet, die mit den Stahlbetondecken im Verbund wirken. Die Lage der in der Fassadenebene liegenden Fachwerkstreben wurde anhand einer langwierigen Parameterstudie unter Berücksichtigung aller möglichen Kriterien festgelegt. Der Entscheid, diese Fachwerke im Aussenklima anzuordnen, erhöhte den Schwierigkeitsgrad der Projektierungsaufgabe erheblich: Neben den relativ grossen Längen änderungen in der Tragstruktur infolge von Temperaturveränderungen müssen auch grössere Wärmebrücken akzeptiert werden. Es galt, diese zu minimieren, deren Wärmeströme zu berechnen und im Energienachweis zu berücksichtigen.

Im Erdgeschoss liegt der Baukörper lediglich auf sechs stählernen Dreibeinen auf, welche die grossen Gebäudelasten über das Untergeschoss an die Fundation abgeben. Die Decke über dem vierten Obergeschoss ruht auf den im Grundriss H-förmig angeordneten Fachwerkträgern, die ihre Kräfte über die mittleren Längsfachwerkscheiben des dreigeschossigen Klassenzimmerkörpers auf die Dreibeine abgeben. An den Rändern der Querfachwerke im vierten Obergeschoss sind sowohl die äusseren Längsfachwerkscheiben des dreigeschossigen Klassenzimmerkörpers aufgehängt als auch die Längsfachwerke der Turnhallenfassade aufgelagert (Abb. 7). Die Fachwerkscheiben der Gebäudequerseite sind in den Gebäudeeckpunkten mit denjenigen der Längsfassaden verbunden. Die stählerne Dachkonstruktion liegt auf den Obergurten der Turnhallen-Fachwerkscheiben auf.

Fundation und Untergeschoss

Der Baugrund besteht aus Seeablagerungen, die Moräne liegt tiefer als 50 m unter Terrain. Diese Verhältnisse erforderten eine Pfahlfundation. In den Bereichen, in denen die enormen Lasten eingeleitet werden, nämlich unterhalb der Dreibeine, wurden drei linienartige Pfahlbankette angeordnet. Die beiden aussenseitigen Pfahlbankette ruhen auf je zwölf Grossbohrpfählen mit einem Durchmesser von 120 cm und einer Länge von 30 m, das mittlere Pfahlbankett auf sechs Grossbohrpfählen. Unterhalb der Aussenwände des teilweise im Grundwasser liegenden Untergeschosses sind Betonrammpfähle mit einem Durchmesser von 40 cm und einer Länge von 20 m angeordnet.

Das Untergeschoss hilft dank der Steifigkeit der Innenwände, die Lasten gleichmässig auf die Pfähle zu verteilen. Die Geometrie der Räume wurde so optimiert, dass sowohl die architektonischen als auch die statischen Anforderungen möglichst gut erfüllt werden konnten. Eine besondere Herausforderung stellte die Einleitung der Dreibeinkräfte in die Kellerwände dar. Unterhalb der Aufl agerpunkte der Dreibeine sind bis zur Bodenplatte reichende, runde Stahlkerne mit einem Durchmesser von 32 bzw. 20 cm, die über ihre ganze Höhe mit Kopfbolzendübeln versehen sind, in die massiven, stark bewehrten Kellerwandbereiche eingelegt (Abb. 1). Sowohl für die Bankette, für die Bodenplatte, für die Untergeschosswände als auch für die Decke über dem Untergeschoss wurde Recyclingbeton verwendet.

Montage der Stahltragsstruktur

Der Stahlbau weist ein Gesamtgewicht von rund 1000 t auf. Die Teile wurden im Rahmen der Transportmöglichkeiten im Werk vorgefertigt und in der Feldwerkstatt der Baustelle liegend zusammengeschweisst. Es kam mehrheitlich Stahl S460N zur Anwendung. Der Feuerwiderstand des Stahlbaus wird mit einem Brandschutzanstrich in Kombination mit einer Sprinkleranlage sichergestellt. Zur Montage wurde ein mobiler Raupenkran mit einer Hubkraft von 5000 kN eingesetzt. Vier provisorische Hilfstürme dienten der Stabilisierung der Stahlbaukonstruktion während der Montage (Abb. 8). Zur Sicherstellung der Stabilität des Stahlbaus während der gesamten Bauzeit waren nur sehr wenige provisorische Verbände erforderlich. Die räumlichen Abweichungen der einzelnen Fachwerkelemente wie auch diejenigen des gesamten Stahlbaus betrugen nach der Montage nur wenige Zentimeter. In Anbetracht der sehr hohen Anforderungen an den ausführenden Stahlbauunternehmer bei der Montage der schweren Bauteile in luftiger Höhe ist dieses Resultat beachtlich.

Decken

Die konzeptionelle Entwicklung der Decken war ein intensiver Prozess, an dem alle Fachplaner beteiligt waren. Das Einlegen der Gebäudetechnikleitungen war eine wichtige Randbedingung des architektonischen Grundkonzeptes. Die grosse Herausforderung, die das Projektierungsteam in einer frühen Phase eingegangen war, nur eine einzige Steigzone anzuordnen, erhöhte den Schwierigkeitsgrad zusätzlich; ebenso der Entscheid, eine kontrollierte Lüftung einzubauen. Aus statischer Sicht wurden möglichst leichte Decken angestrebt. Nach einem ausgiebigen Variantenstudium fiel die Wahl auf Leichtbetondecken mit einer Betonqualität LC 35/38 mit einer Rohdichte von 1800 kg/m3. Auch beiden Decken wurde Recyclingbeton verwendet. Die Form der Deckenuntersicht wurde unter Berücksichtigung vieler Parameter sorgfältig optimiert. Die Geometrie der eingelegten Gebäudetechnikleitungen, die Anordnung der Leuchtkörper, die Lösung der raumakustischen Anforderungen unter Berücksichtigung der gestalterischen Anforderungen und weitere Randbedingungen führten zu einer statisch effizienten Lösung mit einer polygonal gewellten Deckenuntersicht, welche die Decken als Plattenbalkenstreifen zwischen den Stahlträgern der Fachwerke wirken lässt (Abb. 04). Generell sind in Richtung der Fachwerkträger zusätzliche Längsträger an der Deckenuntersicht ausgebildet, die im Verbund mit den Stahlträgern wirken.

Um grosszügige, offene Raumverhältnisse im Gebäudeinnern zu erzielen, waren aus brandschutztechnischen Gründen aussen liegende Fluchtbalkone erforderlich. Diese sind auf allen Geschossen vorhanden und wurden formal gleich behandelt wie die Decken. Eine besondere Schwierigkeit stellte die Anordnung der Fachwerke im Aussenklima dar: Die Wärmedämmung durchdringt somit die Decken neben ihren Randaufl agern auf der ganzen Gebäudelänge. In diesen Bereichen wurden teilweise wärmegedämmte Stahlwalzprofile im Abstand der Deckenbalken eingelegt, die unter Berücksichtigung der statischen und der bauphysikalischen Anforderungen optimiert wurden.

Fassade

Die Fassade wurde – ausser im Bereich der sich öffnenden Flügel – rahmenlos ausgebildet. Sowohl für die Aussenfassade aus Floatglas als auch für die Innenwände aus Profilbauglas wurden entsprechende Deckenschlitze vorgesehen, in welche die Gläser versenkt werden konnten. Zur Aufnahme der Windlasten wurden bei grossen Spannweiten Glasschwerter angeordnet. Die theoretischen relativen Verformungen der Decken abzuschätzen, stellte in den zusammenhängenden Baukörpern – das heisst: in den Unterrichtsräumen und in der Turnhalle – kein Problem dar. Schwieriger war es in den offenen Geschossen: Sowohl im Erdgeschoss als auch im vierten Obergeschoss wurden deshalb die Verformungen der Fachwerkkörper während des Bauvorganges kontinuierlich gemessen und dokumentiert, um eine Prognose der definitiven Verformungen zum Zeitpunkt, an dem die Glasscheiben bestellt wurden, vornehmen zu können.

In den kommenden Jahren werden wir mit Spannung verfolgen, wie sich die interdisziplinäre Zusammenarbeit in der Dauerhaftigkeit der Konstruktionen niederschlagen und die Zufriedenheit von Studierenden und Lehrpersonen beeinfl ussen wird. Mit der Konzeption, Planung, Montage und Inbetriebnahme ist ein grosser Schritt getan, die hohe Schule der Zusammenarbeit zu erreichen. Auch erste Reaktionen der Gebäudenutzer zeigen positive Signale.TEC21, Fr., 2009.10.30

30. Oktober 2009 Joseph Schwartz