Editorial

Echt falsch. Ein Widerspruch, der keiner ist, auch wenn gerade Holz unendlich oft imitiert wurde und wird bzw. Holz dazu diente und dient, andere Materialien vorzutäuschen. Denn die Kernfrage lautet: Was ist echt? Das organische, authentische Holz oder die Nachahmung? Wer hat recht? Der, der den Plastikstuhl aus Plastik macht, oder der, der ihn aus Sperrholz nachbaut? Ist das eine richtig und das andere falsch oder geht es immer um die Absicht, die hinter der Imitation steht? Ist die kunsthandwerklich perfekte Illusion »besser« als die gewollte Irreführung?

Die Sache wird nicht einfacher, wenn man sich vergegenwärtigt, dass Holz auch mit Holz gefälscht wird – man denke an einen Möbelkorpus aus Fichtenholz, der durch das Furnieren mit einer kostbareren Holzart »nobilitiert« wird – oder dass, wie z. B. im Palais Epstein in Wien, bei dessen Errichtung Geld wohl kaum eine Rolle spielte, Stuckdecken vorgeben, aus Holz zu sein. Trotzdem haben wir uns entschlossen, der »Wahrheit« nachzuspüren, in die Widersprüche hineinzugehen, sie, wenn vielleicht auch nicht aufzulösen, dann doch zu ordnen, zu strukturieren und damit die Vielfalt darzustellen, die dem Holz innewohnt, auch wenn es gar nicht Holz ist. Denn jenseits einer ethischen Beurteilung geht es gerade in der Architektur vor allem um Wirkung und Wahrnehmung. Arno Ritter schreibt in seinem Beitrag über Hermann Czech, der listig mit den Konventionen des Augenscheinlichen spielt: »Eigentlich interessiert er sich nicht für die Materialien an sich, da er sie ,nur‘ – je nachdem – für ,etwas‘ verwendet, sie der Sprache und der Idee des Entwurfs unterordnet. (...) Diese Haltung kennt kein echt oder falsch, folgt nicht vordergründig Überlegungen zur Materialgerechtigkeit und lügt teilweise, was das Zeug hält, weil sie letztendlich an einem bestimmten und stimmigen Ergebnis interessiert ist.« Dieser Zugang verweigert und entzieht sich einer Verurteilung des »Falschen« und befreit damit von der Notwendigkeit einer moralischen Bewertung. Hier geht es tatsächlich nur mehr um die Wirkung von Codes und darum, wie sie eingesetzt werden.

Zurück zum Holz: Seit Jahrhunderten wird es imitiert, seit Jahrhunderten dient es als Trägersubstanz für die verschiedensten Oberflächen. Die Methoden der »Fälschung« haben sich im Lauf der Zeit verfeinert und im Malerhandwerk des 19. Jahrhunderts einen Höhepunkt erlebt, der inzwischen durch industrielle Techniken noch übertroffen wird, sodass die Unterscheidung zwischen »echt« und »falsch« auch für Fachleute immer schwieriger wird und das Echte oft unechter wirkt als das Falsche.

In der Architektur wird das »Ehrliche« als Erbe der Moderne häufig noch immer als ethische Größe betrachtet. Ein Standpunkt, der in diesem Zuschnitt nicht widerlegt, aber hinterfragt und erweitert werden soll. Verwandlung, Sublimierung, Fiktion und das Thema der Defizite, die aus »Verbotenem« erwachsen, sind nur einige der Begriffe, die ebenso wichtig sind wie jener der Materialgerechtigkeit, und nicht zuletzt bewirkt die Ironie, die einhergeht mit der Lust an der gekonnten »Fälschung«, eine Befreiung des Geistes aus dem Diktat des »einzig Wahren«.

Eva Guttmann

Inhalt

• Editorial

Text: Eva Guttmann

• Was ist Wesen, was ist Schein? – Nachdenkhilfen zur »Natürlichkeit«

Text: Otto Kapfinger

• Virtuosität des Scheinbaren im Palais Epstein von Theophil Hansen

Text: Gabriele Kaiser

• Methoden der Fälschung

Text: Eva Guttmann

• Holz mit Holz fälschen – Vom Furnier und seinen Verwandten

Text: Franziska Leeb

• Botschaft Holz – »House of Sweden« in Washington

Text: Eva Guttmann

• Natur geschichtet – Eingangspavillon Schloss Lackenbach

Text: Anne Isopp

• The Mistake by the Lake oder: Jedem das Seine

Fotoserie von Chris Mottalini

• Paradox – Ein Plastikstuhl aus Holz

Text: Anne Isopp

• Holz in der Beiz – Eine kulinarische Reise

Text: Christoph Luchsinger

• Sprache als Hintergrund – Hermann Czech und seine Architektur jenseits des Materials

Text: Arno Ritter

• Wir sind dem Holz egal

Text: Wolfgang Pauser

• Massives Leichtgewicht

Text: Eva Guttmann

• Seitenware

Text: Eva Guttmann

• Feuerprobe

• Brettlsause

• Tischlein duck dich

• Klotz am Ohr

Text: Michael Hausenblas

Holz(an)stoß

• Beauty is only skin-deep

Text: Stefan Tasch

Was ist Wesen, was ist Schein?

(SUBTITLE) Nachdenkhilfen zur »Natürlichkeit«

Je mehr Anteile am Neubauvolumen der Werkstoff Holz erobert, je mehr sich auch die Holztechnologie einer industriellen Künstlichkeit annähert, umso mehr wird über Aspekte der Nachhaltigkeit diskutiert, über praktische und ästhetische Grundfragen. Die Positionen pendeln, grob gesagt, zwischen mehreren Standpunkten. Es gibt die konventionelle Haltung, welche Holzoberflächen generell pflegeleicht mit deckenden Lackierungen veredelt oder mit Imprägnierungen aller Art konserviert haben will; es gibt die puristische Haltung, welche chemische Schutzschichten und Bekleidungen ablehnt und Holz innen wie außen möglichst »natur« anwendet; und es gibt eine libertäre Haltung, die den »Trend zur Natur« kommerziell und emotional am liebsten mit preiswerten Laminaten, mit Imitationen aus künstlichen Werkstoffen bedienen möchte.

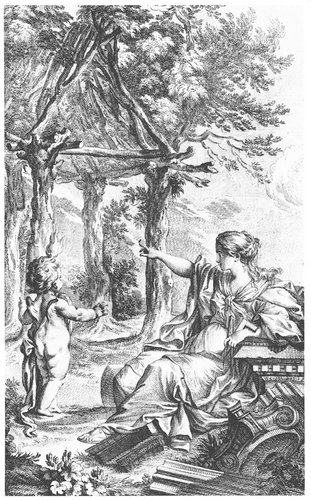

Im Spektrum aller Haltungen steckt neben unterschiedlichen pragmatischen Motiven ein hohes Maß an Ideologien, und diese beruhen auf einer stattlichen Geschichte einschlägiger Debatten. Im Zentrum solcher Auseinandersetzungen stand und steht die philosophische, kulturelle Orientierung. Es geht um soziale Werthaltungen, es geht um die Trennschärfe kultureller Übereinkünfte, um die Positionierung innerhalb fundamentaler Begriffsraster: Was ist Wahrheit, was ist Lüge – und kann vielleicht eine so genannte Lüge wahrer sein als eine so genannte Wahrheit (siehe u.a. das Epimenides-Paradoxon)? Was ist Echtheit, Authentizität – und was ist Imitat, Täuschung? Was ist substanzielles Wesen, was äußerliche Erscheinung – und wie ist die Beziehung, die Hierarchie zwischen beiden (siehe u.a. Platons Höhlengleichnis)? Was ist Natürlichkeit, was ist Künstlichkeit – und in welchem Werteverhältnis stehen sie zueinander? Was ist wirklicher Stil, was flüchtige Mode – und welche Rollen spielen die beiden Sphären im Selbstverständnis einer Zeit, einer Gesellschaft? Wie ist das Verhältnis zwischen dem bloßen Körper und seinen Applikationen mit Schmuck, mit Ornament, mit Hülle und Bekleidung? Wie halten wir es mit der Vergänglichkeit, mit dem Altern, mit dem Tod und mit dem Begehren nach ewiger Dauer, nach »ewiger Jugend«...?

Die heutigen Standpunkte spiegeln vielfach immer noch den Streit um die Moderne vor gut hundert Jahren wider. »Nuda veritas!«, hieß der Schlachtruf der künstlerischen, kulturellen Secessionen in Europa um 1900. Die Schmuck-, Bemalungs-, Verkleidungs- und Dekorationswut des Historismus wurde als »Lüge«, als nicht authentische Maske verdammt – und die Nacktheit der Körperlichkeit, der natürlichen Materialien, der praktisch-rational minimierten Gestaltungen wurde als Stil der neuen Zeit propagiert. Aber schon damals spalteten sich die Proponenten des »wahren Zeitstils«, der neuen »Natürlichkeit« in gegensätzliche Lager. Die einen trauten sich sehr wohl zu, neue Bekleidungen, neue Schmuckformen, neue Tapeten, neue Ornamente und Farben für Bauten, Möbel und Alltagsgegenstände zu schaffen – das ganze Lager von Jugendstil, Art Nouveau und später Art Deco. Die anderen lehnten genau das als reaktionären Modernismus ab und proklamierten einen radikalen Purismus: Marmor sei die billigste Tapete, Ornament sei mit Pathologie und Primitivität gleichzusetzen, weiße Wände sollten es werden, keusch und rein... So und ähnlich lauteten die Zitate von Loos, Le Corbusier und anderen – und deren Ansätze haben sich mit dem Internationalen Stil in der akademischen Lehre und im vergröberten baulichen Alltag dann bis zur so genannten Postmoderne weitgehend durchgesetzt.

Das Paradigma der klassischen Moderne resultiert aus einem epochalen Bruch mit jeder Tradition, was Friedrich Nietzsche mit dem (paradoxen) Satz »Gott ist tot« ausgesprochen hatte. Jede Form von humaner Kultur davor hatte sich aus der Bewusstwerdung des leiblichen Todes und aus der Frage nach einem darüber hinausgehenden Sinn, nach einer Instanz jenseits des Todes, jenseits von Zeit und Raum, nach Transzendenz und dergleichen entwickelt. Und alle baulichen, künstlerischen, alltagsbezogenen Stile, Ausdrucksformen waren in die immateriellen Bedeutungsfelder der Religionen und der auf sie weiter begründeten sozialen Hierarchien eingebettet. Das Materielle – vergänglich – war selbst in kleinsten Aspekten in die fiktionalen, geistigen, emotionalen Konstrukte des Immateriellen verstrickt. Jede Maske hatte konkrete Bedeutung und »Natur« wurde erst in künstlichen, jahreszeitlichen Ritualen verstanden, bewältigt, begriffen.

Mit der Säkularisierung der europäischen, naturwissenschaftlich-industriell begründeten Gesellschaft, mit der Zerschlagung feudaler Hierarchien sind sämtliche alten Referenzebenen der Alltagsgestaltung entwertet und bleiben tatsächlich (scheinbar!) nur nackter Materialismus und Utilitarismus.

Denn das humane Lustprinzip ist lebendiger, aufgeregter, zielloser, hungriger denn je. Wirtschaft und Politik geben sich rational, gründen aber auf extremen Fiktionen – nicht mehr im Glauben an Kirche und Kaiser und Moral und dergleichen, sondern im Glauben an die Macht des Wachstums, des endlosen Begehrens, an die Gerechtigkeit des freien Marktes und die Dynamik des Kapitals. Wie irrational ihrerseits diese säkularen Glaubenssysteme sind, zeigt sich gegenwärtig an der weltweiten »Finanzkrise«.

In den bildenden Künsten, die mit der Baukunst engstens verknüpft waren, führte dieser Bruch zur Trennung und zur Freisetzung der künstlerischen Mittel vom direkten Verweis auf Natur, auf Übernatur und ewige Dauer. Die bildenden Künste wurden autonom, selbstreferenziell, abstrakt. Die Kunst seither denkt nicht mehr im Referenzrahmen transzendenter Wahrheiten, sie denkt über sich selbst nach und über die Systeme dieses Nachdenkens, über die Projektions- und Behauptungsweisen von Wirklichkeit, über die Spielregeln von Logik, von Wahrheit...

Der Traditionsbruch in Kunst und Baukunst war untergründig von einer gar nicht neutralen, gar nicht so rationalen Ideologie gespeist. Die Emphase für »weiße Wände«, für pures industrielles Material, für den Verzicht auf Ornament und Schmuck war durchaus auch männlich-mechanistisch-machistisch unterfüttert; alles Ornamentale, Kleidhafte, Schmuckhafte, Modische, Emotionale wurde als feminin, primitiv triebhaft, unhygienisch und bedrohlich (im Zeitalter der venerischen Krankheiten und der aufkommenden Emanzipation der Frauen!) kodiert und qualifiziert (siehe u.a. Otto Weiningers Bestseller »Geschlecht und Charakter« von 1903 und die Folgen). Joseph Maria Olbrich wollte sein Haus der Wiener Secession in naturfarbenem Putz haben, »rein und keusch«, dann wurde der Bau doch geweißelt, weil der Naturputz zu fleckig war, und seither wurde dieses weiße Kleid ein Dutzend Mal erneuert. Die auf Otto Wagners Ziegelbauten aufgenagelten Marmorplattenkleider und Steinplattenrüstungen, seiner Obsession für leichte Abwaschbarkeit und ewige Dauer entsprungen, haben sich praktisch etwas besser gehalten, ästhetisch sind auch sie schon Geschichte...

Zurück zum Holz, das unter den Baustoffen der lebhafteste, der organischste und dem Humanen am nächsten ist: Gerade dieses Naturell, diese Organik, dieses Leben und Atmen des Materials setzt es nach wie vor in die unausweichliche Spannung zwischen diametralen Werthaltungen: Wie halten wir es mit den Prozessen der Natur, mit der Vergänglichkeit, mit der Endlichkeit (von allem), wie mit der Begierde nach ewiger Dauer, ewiger Jugend, mit dem Verhältnis zwischen Schein und Sein? Wie echt ist heute noch »das Echte«, das in den militanten Ideologien des 20.Jahrhunderts tausendfach desavouiert, missbraucht, verfälscht worden ist? Oder bleibt als Motto eher übrig, was Lucius Burckhardt am Dilemma zwischen »echtem und falschem Schmuck« meisterhaft beschrieben hat, dass nämlich »nur der Schein nicht trügt, nicht täuscht, weil das Echte nichts mehr bedeutet, und der Schein, der Glamour hingegen immerhin der kulturellen und subkulturellen Unterscheidung dient«?

All das kann beim Nachdenken über die Natur des Holzes helfen – nicht zur Legitimierung von weiteren Tonnen Sondermüll an Chemie, an Ersatz und an »echt« Kunststoff, sondern zum Nachdenken über das Problem, warum es so schwierig ist, in einer Gesellschaft des scheinbaren Überflusses und der endlosen Begehrlichkeit eine aus den Verhältnissen des Mangels geborene Ästhetik des Rauen, des Rohen, Ungekochten, Ungeschönten, des »Natürlichen« zu etablieren.zuschnitt, Di., 2008.12.16

16. Dezember 2008 Otto Kapfinger

Virtuosität des Scheinbaren

(SUBTITLE) im Palais Epstein von Theophil Hansen

Nuss, Eiche, Palisander ? Bei Führungen durch das Palais Epstein – 1868 bis 1871 nach Plänen von Theophil Hansen auf einem der prominentesten Bauplätze an der Wiener Ringstraße errichtet – lenkt Georg Töpfer, der gemeinsam mit Alexander van der Donk 2004/05 die Restaurierungs- und Umbauarbeiten leitete, den Blick der Besucher gern nach oben zu den prächtigen Kassettendecken in Empfangsraum, Speisesaal und Spielzimmer und lässt sie die Anzahl der verwendeten Holzarten raten. Sind es drei, vier, gar fünf? Suchend wandert der Blick über die Deckenpracht. Gar kein Holz – die Antwort musste ja kommen. Was täuschend echt wie aufwändige Schnitzarbeit aussieht, ist lasierter Gipsstuck, kunstvoll auf Holzdecke getrimmt. Das gemalte Holz wirkt so echt, dass es von wirklichem Holz nicht zu unterscheiden ist und auch im unmittelbaren Zusammenspiel mit Furnieren und Massivhölzern im selben Raum überzeugt.

Die handwerkliche Präzision der Nachahmung stellte die Restauratoren, die sich mit der Qualität der Lasurtechnik aus nächster Nähe auseinandersetzten, vor handwerkliche Herausforderungen. »Die Perfektion der Imitation ging so weit, dass sogar die Gehrungsschnitte im Stuck nachgebildet sind«, berichtet Georg Töpfer. Mit den Scheinholzdecken, die aus vorgefertigten dünnen Gipsguss-Stuckteilen aufgebaut sind, ist das Stoffwechselprogramm des Palais Epstein jedoch längst nicht erschöpft. Eine spezialisierte Handwerkskultur ermöglichte es, dass sich nahezu alle Materialien in alle verwandeln konnten: Holz in Marmor, Gips in Holz, Metall in Marmor und Holz in Metall. Hansen legte seinem Entwurf ein differenziertes Farb- und Formenkonzept zugrunde, sodass die farbig gefassten Holzteile der Türrahmen und -verkleidungen vielfach die gleichen Marmorierungen wie die Stuckdecken oder die in Stuccolustro oder Stuckmarmor gearbeitete Wandausstattung zeigen. Stuckmarmor ist gestaltbarer als echter Marmor, gemaltes Holz gestaltbarer als echtes. Stuccolustro und Stuckmarmor (der das teurere Verfahren der Steinimitation darstellte) treffen im Palais Epstein als gleichwertige Fertigungstechniken aufeinander. »Sicher ging es dabei auch um das Ethos des Handwerks«, mutmaßt Töpfer, »man wollte einfach zeigen, was man kann und dass man es kann«.

So viel Aufwand für den Schein? Eine prunkvolle Bühne für die Virtuosen der Täuschung? Der Moralbegriff der Moderne und das Dogma der Materialehrlichkeit, das auch die Architekturauffassung der mit dem Umbau beauftragten Architekten prägte, wiegen sichtlich noch schwer. Georg Töpfer hatte bei Hans Puchhammer an der TU Wien studiert und im Zuge der großen Loos-Ausstellung in der Albertina 1989 Bauaufnahmen von Loos-Gebäuden gemacht. Bei der Arbeit im Palais Epstein musste er deshalb erst über seinen Loos-Schatten springen, als er sich in dem polychromen Gesamtkunstwerk mit einer heute nicht mehr fasslichen Oberflächenopulenz konfrontiert sah. Die Gestaltungsfreiheit im Sinne einer orchestrierten räumlichen Gesamtwirkung war wohl auch zentrales Motiv für die Imitation von Materialien, die – weil nicht Produkte der Natur, sondern des hoch spezialisierten Kunsthandwerks – ein viel höheres Maß an chromatischer Perfektion ermöglichten. Obwohl die Bauindustrie des 19. Jhs. in vielen Musterbüchern ornamentale Katalogware bereithielt (die Hansen eher bespielte, als dass er sich ihrer bedient hätte), ist angesichts der Finanzkraft des Bauherrn Gustav Epstein der Spargedanke allenfalls hinsichtlich der relativ kurzen Bauzeit ein Argument.

Für Hansen war die Stimmigkeit der Raumoberflächen entscheidend, zudem galt es, konkrete historische Referenzen in die Gesamtkomposition zu integrieren. Für den Plafond des Speisezimmers hatte z. B. die römische Basilika San Lorenzo fuori le Mura als Vorlage gedient, und die farbig gefasste Decke des Spielzimmers ist ein wörtliches Zitat der Decke der venezianischen Renaissancekirche Santa Maria dei Miracoli. Von dieser Decke hatte Hansen auf einer Italienreise detailgetreue Bauaufnahmen angefertigt und in der »Allgemeinen Bauzeitung« veröffentlicht. 1 Die Integration historischer Vorlagen ins Gesamtkonzept des Neuen erscheint im Palais Epstein ebenso »natürlich« wie das Ineinandergreifen von Nachahmung und Erfindung in dessen Umsetzung. So als ob sich gerade in der möglichst getreuen Nachahmung eines Materials (einer realen Gesteins- oder Holzart, man wollte ja keine Werkstoffe »fantasieren«) und in der Anverwandlung von kanonisierter Architektur vergangener Epochen die spielerische Lust an der Imitation erfindungsreich entfalten konnte. In dieser hohen Kunst des »Als-ob« verlieren die heute gängigen Kategorien des Echten und Falschen rasch ihren Sinn.zuschnitt, Di., 2008.12.16

16. Dezember 2008 Gabriele Kaiser

verknüpfte Bauwerke

Palais Epstein - Generalsanierung, Umbau & Restaurierung

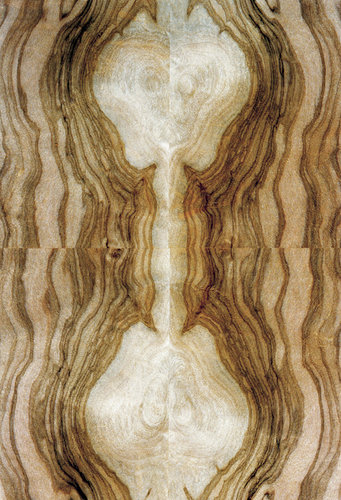

Holz mit Holz fälschen

(SUBTITLE) Vom Furnier und seinen Verwandten

Laut einem Bericht der Wochenzeitung »Die Zeit« am 6. Oktober 1967 hatte die deutsche Arbeitsgemeinschaft Holz damals einen großen deutschen Möbelhersteller auf Unterlassung der Bezeichnung »Kunststoff-Furnier« für die vom Unternehmen eingesetzten Laminate verklagt, da der Ausdruck Furnier, so die Begründung, auf Holz hindeute. Das Verfahren ging bis zum Bundesgerichtshof. Der Duden bot keine klare Hilfe, die Synonyme, die er für das Wort »Furnier« anbot, lauteten: Blattholz, Belag, Deckblatt. Dass es Holz sein müsse, war daraus also nicht abzuleiten.

Der Begriff »Furnier« kommt vom italienischen fornire – ausstatten oder dem französischen fournir – aufbringen. (Aber Vorsicht: Das französische Wort für »Furnier« lautet »feuille de placage«.) Inzwischen definiert der Duden den Begriff eindeutig: dünnes Deckblatt aus wertvollem [gut gemasertem] Holz, das auf Holz von geringerer Qualität aufgeleimt wird.

Dennoch bleibt die Terminologie auf dem Gebiet der unterschiedlichen Varianten, weniger wertvolles Holz oder Holzwerkstoffe mit dünnen Schichten optisch wertvollen oder wertvoll scheinenden Materials zu belegen, höchst unübersichtlich. Und selbst dem geschulten Auge bereitet es Probleme, die verschiedenen Qualitäten und Materialien einwandfrei auseinanderzuhalten.

Schon 3000 v. Chr. kannte man im mit Wäldern wenig gesegneten Ägypten ein Verfahren, weniger ansehnliche Untergrundmaterialien mit dünnen Brettern aus raren, edlen Hölzern zu belegen. Ihre Blütezeit erlebte die Furniertechnik in Renaissance, Barock und Rokoko. Das deutsche Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm nennt einen Georg Renner aus Augsburg, der im 16. Jahrhundert eine Furniermühle »zum Schneiden von Furnierplatten« erfunden hat.

Das erste Patent auf die maschinelle Herstellung von Furnieren hatte der englische Ingenieur Marc Isambard Brunel inne, der Anfang des 19. Jahrhunderts eine dampfbetriebene Furnierschneidemaschine entwickelte und so Arbeitszeit und Verschnitt verringerte. Mit der Industrialisierung blieben Furniere nicht mehr den wirtschaftlichen Eliten vorbehalten, sondern wurden für breite Bevölkerungsschichten erschwinglich und dominierten vor allem mit dem zunehmenden Einsatz von Spanplatten nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die 1960er Jahre die Oberflächen in Möbelbau und Innenausbau. Eine ernste Konkurrenz bekamen sie von Oberflächenbeschichtungen in Form von Laminaten, bestehend aus bedruckten Papierbahnen und Melaminharzen oder von Dekorfolien aus PVC.

»Anything goes« scheint heute im Überfluss der Möglichkeiten die Devise zu lauten. Dabei ist nicht alles aus Holz, was danach aussieht, und nicht alles pure Synthetik, was keine eindeutige Holzoptik aufweist. So genannte Fineline-Furniere werden aus Schälfurnieren von hellen Hölzern wie Pappel oder Abachi hergestellt. Von Verwachsungen und Ästen befreit, werden sie gebleicht und gefärbt, um danach in einer per Computer errechneten Reihenfolge gemäß der gewünschten »Holzart« oder Struktur zu Blöcken gepresst zu werden, aus denen schließlich die fertigen Furniere gemessert werden. So entstehen – in großen Mengen in konstanter optischer Qualität verfügbar – Nachbildungen aller denkbaren Holzarten oder jede andere gewünschte Ornamentik: Vom dezenten Streifenmuster über Fischgrätenmuster, Karos oder malerisch wolkige Dekors und Blumenmuster ist alles möglich. Es handelt sich um Furnier aus echtem Holz, sieht aber oft nicht danach aus.

Kai Stania ist beim Büromöbelhersteller Bene seit zwölf Jahren maßgeblich für Design und Entwicklung der meisten Serienprodukte des Unternehmens mitverantwortlich. Zu seinen Aufgaben zählt auch vorherzusehen, welche Farben und Furniersorten in einigen Jahren gefragt sein werden. Wie geht der »Dottore Colore«, so der Spitzname des erfolgreichen Produktdesigners, mit dieser unendlichen Vielfalt an verfügbaren Oberflächen um? Alle zwei Jahre ändert sich die Mode, und meistens ist es ein Wechsel zwischen hellen und dunklen Hölzern. Während seiner Anfänge bei Bene war Ahorn in, dann kamen bald die dunklen Töne. In der Bürowelt passiert der Trendwechsel allerdings langsamer als in der Wohnwelt, für die Stania auch tätig ist. Große Unternehmen legen schließlich Wert darauf, dass ein Produkt auch nach zehn Jahren noch lieferbar ist. Daher ist es wichtig, sowohl Hölzer und Farben im Programm zu haben, die kurzfristige Moden überdauern, als auch mit ausgewählten Produkten Akzente zu setzen und aktuelle Trends aufzunehmen.

Modehölzer wie Zebrano oder Makassar – dessen Beliebtheit übrigens schon wieder im Abflauen begriffen ist – seien weniger dazu geeignet, einen ganzen Raum zu tapezieren. Wichtig sei die Farbwirkung als Ganzes, egal ob es sich um echtes Holz oder bloß um ein Imitat handelt. Oft käme übrigens beides zugleich in gleicher Optik zum Einsatz. Das Echtholz-Furnier bleibt dabei meistens den Mitgliedern der Führungsetage vorbehalten, denen so das Bewusstsein vermittelt wird, auf echtem Holz zu sitzen.

Im Back-Office gibt es dann oft die gleiche Produktlinie in gleicher Optik, allerdings in der Laminat-Ausführung. Alles machen zu können, was man will, sei nicht das Thema. Wesentlich sei vielmehr, zu wissen, was man erreichen will. Berührungsängste hat Stania sehr wohl: zum Beispiel mit Absurditäten wie Laminaten, die eine Holzoptik vortäuschen und dann zum Beispiel eine Birnenmaserung mit der Farbe einer Eiche kombinieren. Farben haben viel mit Kommunikation zu tun, sie transportieren Unternehmenskultur und deshalb, so Stania, »versuche ich, den ehrlichen Weg zu gehen«.zuschnitt, Di., 2008.12.16

16. Dezember 2008 Franziska Leeb