Editorial

Als »Ingenieurarchitekt« entwickelte Balthasar Neumann innovative konstruktive Lösungen für die typischen Bauaufgaben seiner Zeit. In seiner Person verbanden sich mathematisch-technische Erfindungen, kreative Ingenieurleistungen und gestalterischer Anspruch Aufgaben und Anforderungen, die sich auch im Baugeschehen der Gegenwart stellen und das gleichberechtigte Zusammenwirken von gestaltenden Architekten mit innovativen Ingenieuren erfordern. Mit dem Balthasar-Neumann-Preis wird die beispielhafte, innovative und über technisch etablierte Standards hinausgehende Zusammenarbeit verschiedener am Bau beteiligter Disziplinen an einem Bauwerk ausgezeichnet, das aufgrund dieser Zusammenarbeit herausragende technische und gestalterische Qualitäten aufweist. elp

Inhalt

Diskurs

03 Kommentar: Schafs- und bombensicher | Jürgen Thesing

06 Magazin

14 On European Architecture: An Airport Is not a Monument | Aaron Betsky

16 Im Blickpunkt: Die Mustersiedlung »9=12« in Wien-Hadersdorf | Barbara Feller

Schwerpunkt

Balthasar-Neumann-Preis 2008

20 Über den Preis | Elisabeth Plessen

22 Preisträger: Mahnmal 11. März in Madrid (E) | Elisabeth Plessen

32 Anerkennung: Letzigrund Stadion in Zürich (CH) | Rolf Mauer

38 Anerkennung: Gemeindezentrum Ludesch (A) | Christine Fritzenwallner

44 Anerkennung: Erweiterung Weingut Gantenbein in Fläsch (CH) | Ulrike Kunkel

50 Anerkennung: Dokumentationshaus Hinzert (D) | Achim Geissinger

56 Anerkennung: Straßenbahnhaltestelle »Sergio Cardell« in Alicante (E) | David Cohn

60 Engere Wahl

66 Teilnehmer Wettbewerb

70 Bericht aus der Jurysitzung

Empfehlungen

76 Kalender

Ausstellungen: 12 am Ring (Wiesbaden) | Franziska Puhan-Schulz

77 Italy Now? (Zürich) | Caspar Schärer

78 Neu in …

... Maribor (SLO) | Mateja Medvedic

... Oslo (N) | Clemens Bomsdorf

... Oslo (N) | Anneke Bokern

80 Bücher

Trends

Technik aktuell

82 Siebengeschossiges Wohnhaus in Berlin als Holzkonstruktion | Tom Kaden

E-Technik

88 Ein/Aus ist OUT Lichtplanung und Architektur | rm

Produkte

92 Produktberichte: Elektro-, Licht-, Sicherheitstechnik? | rm

103 Software: Neues vom Softwaremarkt? | cf

106 Schaufenster: Leuchten? | rm

Anhang

108 Planer / Autoren

109 Bildnachweis

110 Vorschau / Impressum

Detailbogen

111 Madrid (E): Mahnmal 11. März

Mahnmal für die Opfer des 11. März

Jury-Begründung: Das Projekt überzeugt aufgrund seiner Vielschichtigkeit sowohl auf inhaltlicher als auch konstruktiver Ebene. Dadurch wurde im Stadtbild ein sehr präsenter Ort kollektiven Erinnerns geschaffen, der gleichzeitig wie dematerialisiert wirkt. Die konsequente Materialwahl der Glasblöcke, für die eine innovative Klebeverbindung entwickelt wurde, und der ETFE-Folie lassen bei Tag einen fast sakralen Raum des Gedenkens entstehen, der nachts zu einem Signet im Stadtbild wird.

Auch vier Jahre nach den Attentaten von Madrid, bei denen am Morgen des 11. März 2004 – drei Tage vor den Parlamentswahlen – in Vorstadtzügen mit dem Ziel Atocha-Bahnhof und im Bahnhof selbst Bomben explodierten und 191 Tote und fast zweittausend Verletzte forderten, sind viele Fragen offen geblieben. Schnell wurde von damaliger Regierungsseite die ETA als verantwortlich ausgemacht und eine Al-Quaida-Beteiligung negiert. Auch wenn den verantwortlich Handelnden längst der Prozess gemacht wurde, und eine Verwicklung Letzterer nachgewiesen wurde, konnten viele Ungereimtheiten – nicht nur über die Tatmotive, sondern auch im Agieren der politisch Verantwortlichen und der ermittelnden Behörden nicht ausgeräumt werden. Ein Nährboden für Verschwörungstheorien und Skepsis.

Der Wettbewerb

Ungewöhnlich schnell, nicht ganz zwei Monate nach dem Anschlag, schrieben das Verkehrsministerium, die staatliche Eisenbahngesellschaft und die Stadtverwaltung gemeinsam einen internationalen, offenen Ideenwettbewerb für Stadtplaner, Architekten, Bildhauer und weitere Bildende Künstler aus. Auf dem Verkehrsrondell vor der großen Eingangsrotunde des von Rafael Moneo 1992 umgebauten Bahnhofs sollte ein Mahnmal für die Opfer entstehen. Gedacht hatten die Auslober bei der Wahl der Ortes und der Formulierung der Anforderungen wohl an eine monumentale Plastik. Durchsetzen in der Konkurrenz aus fast dreihundert Einsendungen konnte sich aber der eher konzepthafte Beitrag eines Teams fünf junger madrilenischer Architekten und Architekturstudenten, FAM Arquitectos, die eine ganz andere Lösung präsentierten. Ihr Entwurf erweiterte das im Stadtraum platzierte Zeichen, eine aus der Verkehrsinsel blockhaft herausbrechende, gläserne, amorphe »Lichtwolke«, um eine darunter liegende Halle in der Ladenzeile der Bahnhofspassage. So schufen sie einen abgeschlossenen Ort, der neben der Erinnerung auch ein ruhiges Gedenken ermöglicht. Die aus Glassteinen aufgetürmte, elf Meter hohe Lichtwolke sollte im Inneren eine weitere leichte Lichtblase umfangen – bedruckt mit den Namen der Opfer – und den in Kobaltblau gehaltenen Raum beleuchten. Immaterialität und Licht waren die Elemente, mit denen sie dem Geschehen und dem Andenken gerecht werden wollten; baubar war die Idee in der dargestellten Form (noch) nicht.

Das nicht Baubare bauen

Es war eine mutige Entscheidung der Verantwortlichen, diesen nicht nur weit über das geplante Budget, sondern auch mit erheblichen baulichen Eingriffen verbundenen Entwurf zu prämieren und das junge Team FAM Arquitectos, das Akronym steht für Fascinante Aroma a Manzana – übersetzt, »der fazinierende Duft des Apfels« – mit der Überarbeitung und Realisierung zu betrauen. Neben konstruktiven Fragen galt es auch behördliche Hürden zu nehmen, denn der Vorschlag beinhaltete auch, den in städtischem Besitz befindlichen oberirdischen Platz mit der im Eigentum der staatlichen Bahn gelegenen unterirdischen Ladenzeile zu verbinden. Aber das waren die geringeren Schwierigkeiten, galt es doch die Herausforderung zu bewältigen, eine »transparente Konstruktion ohne Struktur« zu entwickeln.

Schwieriger noch als die Recherche nach einem Glas – ursprünglich als massive quadratische Blöcke geplant –, das sowohl über konstruktive Eigenschaften verfügt als auch den thermischen Beanspruchungen gewachsen ist, gestaltete sich die Suche nach einem Tragwerksplaner. An diesem Punkt drohte das Projekt zu scheitern, »nicht machbar« lautete die Aussage aus den angefragten spanischen Büros.

Angesichts dieser vielfältigen Probleme nicht aufgegeben zu haben, ist eine nicht hoch genug einzuschätzende Leistung des jungen Architektenteams. Über einen ihrer Lehrer traten sie mit Mike Schlaich, der ihnen aus Vorträgen an ihrer Hochschule bekannt war, in Kontakt. Ein mehrtägiger Workshop im Stuttgarter Ingenieurbüro schuf dann erste Entscheidungsgrundlagen für die weitere Planung und die Zusammenarbeit.

Der im Wettbewerb noch zweigeschossige unterirdische »Gedenkraum« wurde im Laufe der Überarbeitung eingeschossig, die äußere Wolke zu einer leicht verzogenen elliptischen Säule aus Glasziegeln, deren Höhe von elf Metern eine sehr bildhafte Referenz an das Datum des 11. März ist.

Zwischen der den Innenraum abdichtenden Folie und dem Glasturm ist auf Deckenhöhe ein Leuchtenkranz angebracht, der die gläserne Skulptur nachts in ein wechselndes Lichtfeld hüllt. Dann tritt die amorphe Wolke, deutlicher als bei Tag, fast wie eine Projektion hervor.

Diese innere Wolke besteht aus einer ETFE-Folie, die durch Überdruck ihre Form erhält und mit einem Befestigungspunkt von den Glasträgern der Decke hängt. Gegen eine Beschriftung mit den Namen der Opfer hatten sich einige Angehörige ausgesprochen. Stattdessen ist auf ihr eine Auswahl der Botschaften zu lesen, die Passanten in vielen Sprachen in den Tagen nach dem Attentat auf Zetteln oder den Bahnhofsmauern hinterlassen hatten. Von der in ihnen zum Ausdruck kommenden kollektiven Trauer und dem Entsetzen wird der Besucher umfangen, wenn er aus dem geschäftigen Treiben der Bahnhofspassage in den 500 Quadratmeter großen, intensiv blauen Gedenkraum tritt und unter dem Lichtkreis der gläsernen Säule steht. Zwei Luftschleusen, je eine als Ein- und eine als Ausgang, sorgen für den konstanten Überdruck in dem fast kapellenhaft anmutenden »Gewölbe«. Hinter der ersten Schleuse sind auf einer hinterleuchteten gläsernen Platte in der Wand die Namen der Opfer eingeschrieben – allerdings nicht aller. Zwei Familien haben die Nennung ihrer Angehörigen untersagt, wollten sich nicht an diesem Ort der öffentlichen Trauer wiederfinden.

Eine Bank im Eingangsbereich stellt die einzige Möblierung des Raumes dar. Wandpaneele, Akrylharzboden mit eingelassenen Glassplittern und die sich zur Lichtsäule hin leicht wölbende Decke sind rundum im selben Blauton gehalten. So ist alle Aufmerksamkeit auf die je nach Jahres- und Tageszeit gleißend helle, graue oder angeleuchtete Säule fokussiert. Die Glasfassade zur Bahnhofspassage ist wie durch Druckwellen deformiert, was sowohl von außen als auch von innen zu verzerrt-verschliffenen Blicken führt. Damit soll, ¬einem Traumbild ähnlich, der Raum aus der Zeit gehoben werden.

Gebaute Transparenz

Diffus transparent, unbestimmt sakral und bei aller Inszenierung schlicht, so lässt sich die Wirkung des Mahnmals am besten beschreiben. Keine Monumentalität – die in den Himmel aufsteigenden Trauerbotschaften sind der zentrale Inhalt. Die Idee ist so klar und bildhaft, dass sie sich dem Besucher unmittelbar erschließt. Es ist sicher die Mischung aus dem Vertrauen auf die große Kraft von Symbolen und einfachen Gesten, die ihm seine Kraft verleiht – immer in der Gefahr, die Bilderwelt überzustrapazieren; eine Gratwanderung. Aber der Balanceakt ist gelungen. Auch über ein Jahr nach der Eröffnung der Gedenkstätte finden noch Hunderte von Besuchern täglich ihren Weg in den Gedenkraum.

Mittlerweile ist die Außenhaut der Folie mit einem leichten gelblich-grauen Staub überzogen, da die Säule selbst ein offenes System ist, mit Luftdüsen am Boden, durch die kalte Luft in den Zwischenraum geblasen wird, und Auslässen im Kranz des Glaskörpers. So wird viel der »Nachhaltigkeit« des Mahnmals auch davon abhängen, wie gut es gewartet werden wird, um seine Wirkung langfristig erhalten zu können.db, So., 2008.06.01

01. Juni 2008 Elisabeth Plessen

verknüpfte Bauwerke

Denkmal für die Terroropfer von Atocha

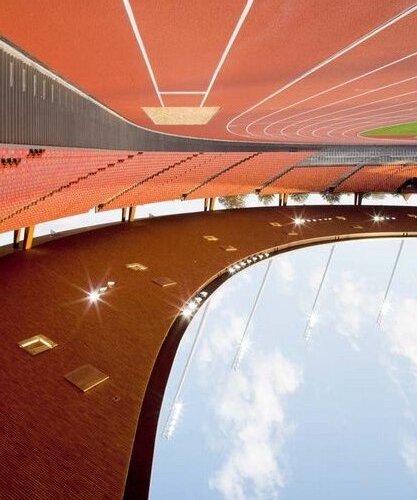

Letzigrund Stadion Zürich

JuryBegründung: Das Bauwerk fügt sich wie selbstverständlich und bescheiden ins Stadtbild und ist für ein Stadion angenehm unspektakulär. In der Durcharbeitung und Umsetzung wird die gemeinsame, gelungene Zusammenarbeit zwischen Architekt und Ingenieur deutlich.

Wer im Zürcher Stadtteil Altstetten den Letzigraben in Richtung FC Zürich Platz entlanggeht, trifft linker Hand, zwischen kleinbürgerlicher Wohnbebauung, auf das Freibad Letzigraben des Schweizer Schriftstellers und Architekten Max Frisch. Das 1949 eröffnete Bad blieb sein einziges größeres Gebäude und steht heute als Max-Frisch-Bad unter Denkmalschutz. Nur einige Schritte entfernt liegt das neue Stadion Letzigrund. Die räumliche Nähe der beiden Sportanlagen scheint auf den Entwurf des Stadionneubaus stillen Einfluss genommen zu haben. Die gewaltige Dachkonstruktion des Stadions senkt sich zum FC Zürich Platz so weit zur Straße, dass es wie eine angedeutete Fortführung der Traufhöhe des Freibades wirkt. Für die gesamte Anlage haben die Erlenbacher Architekten Bétrix & Consolascio in Zusammenarbeit mit den Ingenieuren Walt Galmarini eine Maßstäblichkeit gewählt, die für Stadionbauten ganz untypisch ist.

Ebenso untypisch ist bereits der Standort des Neubaus mitten in der Stadt. Weil durch große Ansammlungen von Menschen Probleme entstehen können, wählt man für Sportstätten städtische Randlagen oder erschließt außerstädtische Bereiche. Dort entstehen dann meist spektakuläre Architekturmarken, deren Sinnhaftigkeit nur wenig mehr als neunzig Minuten dauert und die danach wieder zu abgeschirmten, stark gesicherten Festungen geschlossen werden.

In Zürich-Altstetten ist alles anders. Das 1925 erbaute Vorgängerstadion lag anfangs noch außerhalb der Stadt in Sichtweite des Arbeiterviertels Aussersihl. Mit den Jahren umschloss Zürich den Bereich mit einer Mixtur aus Gewerbe- und Industrieareal, Banken- und Einkaufszonen sowie Wohnhochhäusern wie den Hardau-Türmen, die lange Zeit die höchsten Hochhäuser der Schweiz waren. Mitten in einem Wohnquartier gelegen wurde der Altbau trotz der Belastungen für die Anwohner ein populärer Identitätsträger. Um das geplante Abwandern sportlicher Veranstaltungen aus Zürich zu verhindern und die Teilnahme Zürichs an der »Euro 2008« zu sichern, blieb nur der Abriss und Ersatz des alten Stadions. Als Sieger eines 2003 veranstalteten Wettbewerbes mit zwölf eingeladenen Büros wurden die Architekten 2005 beauftragt, den Neubau noch im November 2005 an gleicher Stelle zu beginnen. Die Planer hatten sich für eine Absenkung der gesamten Spiel- und Leichtathletikfläche um etwa acht Meter unter das Straßenniveau der Herdernstraße entschieden und vergruben so einen Großteil des Gebäudevolumens in der Erde. Die etwa auf Straßenniveau befindlichen obersten Sitzreihen der Tribünen entlang der Herdernstraße variieren in der Höhe und bilden das natürliche Gefälle der Straße nach, während der geneigten Dachkonstruktion durch die niedrige Traufhöhe zur Herdernstraße hin viel von ihrer optischen Höhe genommen wird. Den Tribünen an der Herdernstrasse gegenüber befindet sich die Westtribüne, mit den VIP-Logen, Mannschafts- und Trainingsräumen sowie dem Restaurant »Oval«, von dem aus sich Stadion und Stadtviertel überblicken lassen. Der Haupteingang zum Tribünengebäude liegt auf der Ebene der neben dem Stadion gelegenen Trainingsfelder. Auf drei Seiten besitzt der Komplex keine Fassade und lässt einen ungehinderten Durchblick zu, nur von Westen her ist die Außenseite des Tribünengebäudes als geschlossenes Bauwerk wahrnehmbar.

Ein »fliegendes« Wahrzeichen

Über dem gesamten Rund »schwebt«, als flaches Band auf 31 Stützenpaaren stehend, eine aus der Horizontalen gekippte Dachkonstruktion. Die Stützenpaare nehmen die Druck- und Zugkräfte des Daches mit Auskragungen bis zu 32 Meter auf und sind trotz der unterschiedlichen Beanspruchungen annähernd in den gleichen Dimensionen ausgeführt. Alle Stützen wurden einzeln in einem dreidimensionalen Verfahren berechnet, um die gewaltige Hebelwirkung der bis 45 Meter langen und 52 Tonnen schweren Binder und die zusätzliche Dachlast zuverlässig ermitteln zu können. Eine Untersicht aus heller ungarischer Robinie lässt das Dach leicht erscheinen, die Verkleidung aus rostendem Cortenstahl dagegen die Zug- und Druckstützen vor dem Stadionhintergrund fast verschwinden. Die Wirkung eines schwebenden Daches könnte nicht überzeugender sein.

So wie sich der gesamte Neubau auf seine wesentlichen Bestandteile, Dach, Tribüne, Spielfeld reduziert darstellt, überzeugt auch der Innenausbau durch die Auswahl weniger Materialien mit einer sorgfältigen Detailplanung. Anthrazit eingefärbter Beton, Stahl und Glas bilden die vorherrschenden, gegeneinander scharf abgegrenzten Oberflächen. Dem Bonmot »Ist ein Gebäude(teil) zu lang, verlängere es« des Tessiner Architekten Luigi Snozzi folgend, sind die Flure des Tribünengebäudes nicht unterteilt, sondern durchziehen die gesamte Gebäudelänge mit einer surrealistischen Wirkung von Unendlichkeit. Generell ist eine Atmosphäre von Leichtigkeit und Offenheit zu spüren, die sich aus den Innenräumen nahtlos nach außen fortsetzt. Das Letzigrund Stadion ist nicht nur eine öffentliche Sportanlage, sondern steht den Anwohnern auch als städtische Freifläche zur Verfügung. Den Spagat aus den Sicherheitsanforderungen für internationale Sportveranstaltungen und der Durchlässigkeit einer öffentlichen Fläche bewältigten Bétrix & Consolascio, indem sie die Zugangskontrolle an den Rand der Gesamtanlage verlegten. Das Gelände ist mit einem Zaun aus senkrecht zur Straße stehenden Corten-Flachstählen abgetrennt, die eine ungehinderte Durchsicht ermöglichen und durch acht Tore unterbrochen sind. Bei Bedarf können die Tore geschlossen und mit Drehkreuzen kontrolliert werden, die übrige Zeit steht der Zugang zum Stadion, nicht jedoch die Spielfläche, jedem Besucher offen. Der innerstädtischen Lage geschuldet ist der Umstand, dass am Letzigrund keine Parkmöglichkeiten angeboten werden. Die fast 31000 Zuschauer von Sportveranstaltungen wie der »Euro 2008« und die knapp über 50000 Besucher von Konzerten sind gezwungen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.db, So., 2008.06.01

01. Juni 2008 Rolf Mauer

verknüpfte Bauwerke

Stadion Letzigrund

Erweiterung Weingut Gantenbein in Fläsch (CH)

Jurybegründung: Bedeutend ist die Fassade, die die Vorzüge der industriellen Produktion nutzt und in die Zukunft weist: Mit einem »alten« Baustoff beziehungsweise einem traditionellen, genormten Ziegelbaustein wurde innovativ umgegangen, so dass etwas Neuartiges entstand.

Etwas außerhalb des kleinen Graubündner Ortes Fläsch liegt, umgeben von leicht geneigten Rebhängen, das Weingut Gantenbein. Zwei unauffällige Bestandsbauten und ein bemerkenswerter Neubau mit ornamentaler Klinkersteinfassade, die, je nach Entfernung, Blickwinkel und Lichteinfall ihre plastische Wirkung mehr oder weniger stark entfaltet. Der Erweiterungsbau war erforderlich geworden, weil das Winzerehepaar Martha und Daniel Gantenbein zusätzlich zur bestehenden Kellerei eine Gärhalle für zwölf Kelterbehälter einrichten wollte. Die Architekten Valentin Bearth, Andrea Deplazes und Daniel Ladner entwarfen einen zweigeschossigen Bau, der im Erdgeschoss Platz für die neuen Kelterbehälter bietet. Im Obergeschoss entstand ein heller, zu zwei Seiten verglaster Raum für Degustationen, dessen Mobiliar im Wesentlichen aus einem langen Massivholztisch und einer Küchenzeile aus Ortbeton, in die setzkastenartig Geräte und Schränke platziert wurden, besteht. Durch die lichten Vorhänge mit Rebendessin und die stoffbespannte Decke entsteht eher der Eindruck, man säße in einem Zelt als in einem Gebäude. Auf den umlaufenden Balkon kann man zu allen Seiten hinaustreten. Von hieraus führt eine im Oval geschwungene Treppe, die von einem stählernen Geländer gefasst wird, hinab in den von acht Pilzstützen getragenen Keller, der vorwiegend der Flaschenausstattung dient. Das intensive Blau des Treppengeländers nimmt die Farbe der Etiketten und Kapseln der Blauburgunderflaschen des Weinguts auf.

Ein Roboter mauert

Die Entscheidung, die Erweiterung als Betonskelettbau mit Klinkersteinausfachung zu realisieren, fiel schon bald nach Entwurfsbeginn. Für die Art der Ausfachung hatten die Architekten allerdings noch eine besondere Idee: Sie entwarfen am Computer ein Bild, das aussieht, als hätten riesige Trauben ihre Abdrücke auf der Außenhaut des Gebäudes hinterlassen. Doch der Versuch, die Mauern nach diesem Bild per Hand zu errichten, misslang, so dass eine andere Möglichkeit der Umsetzung gefunden werden musste. Genau zu der Zeit entdeckte Andrea Deplazes, der auch eine Professur an der ETH Zürich hat, am benachbarten Lehrstuhl für Digitale Fabrikation, erste Wandelemente, die ein gerade in der Erprobung befindlicher Roboter nach einem Computerbild gemauert hatte. Nach Vorgesprächen mit den jungen Assistenzprofessoren des Lehrstuhls Fabio Gramazio und Matthias Kohler konnten auch die Bauherren für das Experiment gewonnen werden: Der erste Praxiseinsatz des Mauerroboters sollte beginnen. Das Fassadenbild – 300 Quadratmeter Fassade aufgeteilt auf 72 Wandelemente – aus dem Gramazio und Kohler das Steuerungsprogramm für den Roboter entwickelten, entwarfen die Architekten gemeinsam. Das »Prinzip programmierte Mauer«, wie sie es nennen, ist einfacher als man zuerst annimmt, das Programm beträgt pro Wandelement lediglich eine halbe A4-Seite. Doch so flexibel, belastbar und präzise der Roboter auch arbeitet, er kann nicht mit Kelle und Mörtel umgehen. Die Steine sollten also mit einem Spezialklebstoff aufeinandergeleimt werden. Auch das ein Experiment – doch bereits bei den ersten Versuchen stellte sich heraus, dass die geleimten Wände sogar einen entscheidenden Vorteil haben: Sie sind im Gegensatz zu gemörtelten auch auf Biegung belastbar. Und so setzte der Roboter 28000 Steine aufeinander, vor- und zurückspringend, genau so, wie das Programm es ihm vorgab, zwei Monate lang, zehn Stunden am Tag, bis alle Elemente fertig waren und mit dem Lastwagen zur Baustelle gebracht werden konnten. Dort wurden sie in das Betonskelett eingesetzt; im Anschluss wurden die Innenwände für die im Erdgeschoss liegende Gärhalle aus Polycarbonatstegplatten in Metallprofilen errichtet. Durch die unterschiedlich großen, lichtdurchlässigen Fugen der Außenhaut und die ebenfalls lichtdurchlässige Innenhaut entsteht auch in der Gärhalle ein abwechslungsreiches Spiel aus Licht und Schatten. Der Erweiterungsbau des Weinguts Gantenbein ist ein moderner Zweckbau, in dem funktionale Aspekte und Aspekte der Gestaltung überzeugend miteinander verschmelzen.db, So., 2008.06.01

01. Juni 2008 Ulrike Kunkel

verknüpfte Bauwerke

Weingut Gantenbein