Inhalt

WOCHENSCHAU

02 Der Traum von der universellen Stadt. 40 Jahre Auroville | Anapama Kundoo

04 Dunkelgrün statt Taubenblau. Fünf Jahre Ernst-May-Gesellschaft | Enrico Santifaller

04 Vorauseilender Gehorsam? Streit um die Hochstraße in Halle (Saale) | Matthias Grünzig

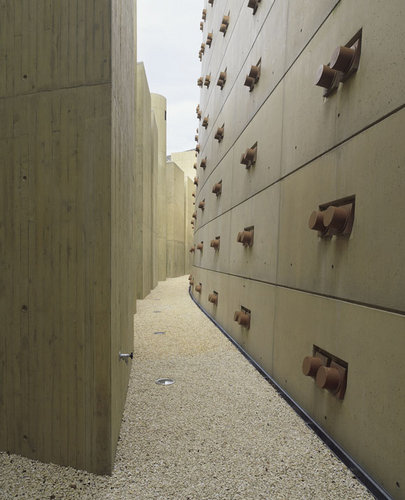

BETRIFFT

06 Tage der offenen Tür in Vaduz | Hubertus Adam

WETTBEWERBE

10 Historisches Museum in Frankfurt am Main | Enrico Santifaller, Carl Fingerhuth

12 Entscheidungen

13 Auslobungen

THEMA

14 Im Sechserpack | Michael Weber, Klaus Würschinger

22 Gute Nacht, John-Boy | Nils Ballhausen

26 Haus F. | Christian Brensing

REZENSIONEN

34 Sonwik, Flensburg | Jürgen Tietz

34 Integriertes Wohnen | Volker Lembken

34 Die 25 Einfamilienhäuser der Holzsiedlung am Kochenhof | Ulrich Brinkmann

RUBRIKEN

05 wer wo was wann

32 Kalender

35 Anzeigen

40 Die letzte Seite