Inhalt

WOCHENSCHAU

02 Chinaproduction. 15. Wiener Architekturkongress | Bettina Maria Brosowsky

03 BBI-Info-Tower | Jan Schrenk

04 Das Erbe Kalkuttas. Fotodokumentation | Friederike Meyer

BETRIFFT

06 Das Stadtschloss-Geschäft | Philipp Oswalt

WETTBEWERBE

10 Greater Helsinki Vision 2050 | Friederike Meyer

13 Auslobungen

THEMA

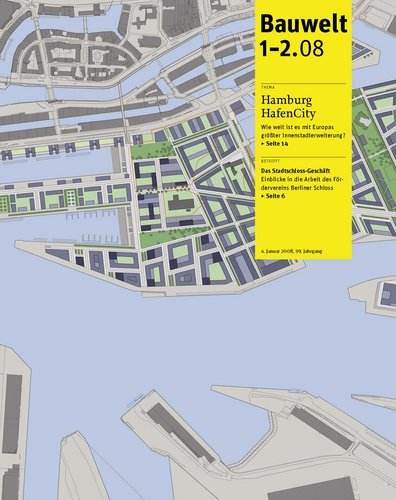

14 Zwischenstand HafenCity | Kaye Geipel

18 Masterplan in der Praxis | Kees Christiaanse, Markus Neppl

22 Öffentlicher Raum | Kaye Geipel

30 Leitbilder für die HafenCity | Jörn Walter

34 Sandtor- und Dalmann/Kaiserkai | Olaf Bartels

44 Überseequartier | Dirk Schubert

48 Wettbewerbsverfahren | Gert Kähler

52 Elbphilharmonie | Hubertus Adam

56 HafenCity Universität | Carolin Mees

58 IBA Wilhelmsburg | Ulrich Hellweg

REZENSIONEN

63 Eastern Harbour District Amsterdam | Florian Heilmeyer

63 Case: Puerto Madero Waterfront | Florian Heilmeyer

63 Der Sandtorkai | Olaf Bartels

RUBRIKEN

05 wer wo was wann

62 Kalender

65 Anzeigen

72 Die letzte Seite: 15 Uhr 33 | Sturmflut in Hamburg