Editorial

Selten prägen sich Dinge entlang des Weges derart ein, sind Botschaften so direkt wie hier, entlocken dem Vorbeilaufenden unwillkürlich ein Schmunzeln. Wann schon halten wir inne, bleiben stehen, schauen, lesen, lächelnd... Gerade auf dem Alltagsweg entdecken wir oft erst beim wiederholten Mal, zufällig und erstaunt, eine Besonderheit, die dem Ort Identität verleiht, ihn von anderen unterscheidet. Einen Kiosk, eine Bank, eine Überdachung – ein Detail aus einer Alltagsarchitektur, dem selten besondere Beachtung zukommt. Die im Folgenden vorgestellten Kleinbauten, überwiegend Elemente städtischer Infrastruktur, versuchen, »ihren« Ort zu prägen, ihm Qualität zu verleihen. Teilweise laut, plakativ und auffallend, teils mystisch und verzaubernd, teilweise still, behutsam, teils radikal nüchtern so in seine Umgebung integriert, dass das neu eingefügte Element kaum mehr auffällt. ~cf

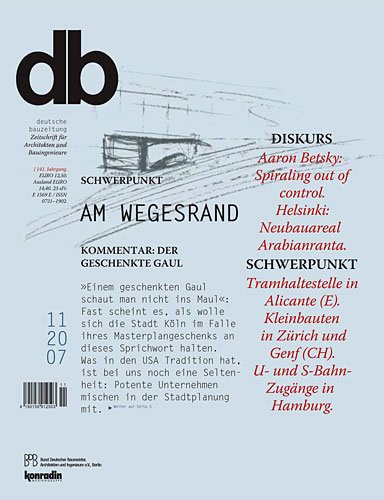

Inhalt

Diskurs

Kommentar

03 Der geschenkte Gaul | Barbara Schönig

06 Magazin: On European Architecture

14 Spiraling out of control – Serpentine Gallery Pavilion | Aaron Betsky

Im Blickpunkt

16 Helsinki: Neubauareal Arabianranta | Ulf Meyer

Schwerpunkt

20 Am Wegesrand

21 Zum Thema – Gedanken zum Wegesrand | Dietmar Steiner

22 Infrastrukturelemente am Pragsattel in Stuttgart von Scala Architekten | Christian Holl

30 Strassenbahnhaltestelle in Alicante von Subaquitectura | David Cohn vo

36 Kleinbauten in Zürich und Genf von stoosarchitekten, Bakker & Blanc | Ulrike Schettler

46 U- und S-Bahn-Zugänge in Hamburg von André Poitiers Architekten | Claas Gefroi

52 ... in die Jahre gekommen: Verkehrskanzel in Berlin von Werner Klenke, Werner Düttmann / Bruno Grimmek | Jürgen Tietz

Empfehlungen

58 Kalender

Ausstellungen

58 EugÈne Atget (Berlin) | Bernd Hettlage

59 DogMax (Wien) | Robert Temel

Neu in …

60 Berlin | Urte Schmidt

60 Stuttgart ~Claudia Hildner

61 Waren (Müritz) | Falk Jaeger

62 Bücher

Trends

Energie

64 Die Energetische Sanierung auskragender Balkone | Friedemann Zeitler

Technik aktuell

Hochschule

70 Internationaler Hochschulwettbewerb – Solar decathlon 2007

Ökonomie

74 Flächeneffizienz versus Wohlfühleffizienz | Gudrun Escher

Produkte

Produktberichte

76 Dacheindeckung, -abdichtung, Gründach | rm

Schaufenster

96 Leuchten | rm

Schwachstellen

98 Flüssigabdichtungen in Nassräumen | Rainer Oswald

Anhang

106 Planer / Autoren

107 Bildnachweis

108 Vorschau / Impressum

Detailbogen

109 Hamburg: U- und S-Bahn-Zugänge

112 Stuttgart: Infrastrukturelemente

Geheimnisvolle Architektur – hohe Ingenieurkunst

Ein Park, der eigentlich eine Straßenbahnhaltestelle ist, silberne »Käsestangen«, die in der Luft zu schweben scheinen, in Alicante wurde, nach Bürgerprotesten, aus notwendiger Infrastrukturarchitektur ein Ort des Erlebens und Verweilens.

Subarquitectura, das sind Andrés Silanes, Fernando Valderrama und Carlos Bañón, drei junge Absolventen des erst kürzlich eingerichteten Architekturstudiengangs der Universität von Alicante. Für den Entwurf einer Haltestelle der neuen Linie 4 der Tram Metropolitano im spanischen Alicante, die mehrere Küstenstädte miteinander verbindet, bediente sich das ortsansässige junge Büro eines weniger in der Architektur als in der TV-Werbung erfolgreichen Ansatzes, dem Spiel mit der Verführungskraft traumartiger Bilder, dem scheinbar Unmöglichen, der Kraft des Rätselhaften.

Die Station Sergio Cardell Plaza stellt das Bindeglied zwischen dem Stadtzentrum und den Wohngebieten von San Juan dar. Schon ihre Lage ist einzigartig, eine Verkehrsinsel inmitten eines großzügig bemessenen Kreisels, den die Architekten in einen kleinen Stadtpark verwandelten. Zwischen Palmen und Olivenbäumen scheinen, futuristischen Waggons gleich, zwei silbermetallisch schimmernde Lichtkörper schwerelos entlang der Gleise zu schweben.

Die 36 Meter langen Metallstränge sind durchstanzt von unzähligen Löchern unterschiedlichster Größe, die neben funktionaler auch konstruktive Bedeutung haben. Sie spenden tagsüber Schatten im heißen Klima der Küstenregion, sind durchlässig für leichte Brisen und leuchten des Nachts durch »tanzend« diagonal im Inneren angeordnete Neonröhren.

Der besondere Reiz, und das führt zum eingangs erwähnten Vergleich mit der Newtons Gesetz der Gravitation enthobenen Welt der Werbespots, liegt in der scheinbaren Schwerelosigkeit der metallenen Körper. Auf den ersten flüchtigen Blick ist vom Tragwerk nichts zu spüren und man wird – wie in einem Werbespot – zum wiederholten, intensiven Hinschauen gezwungen. Die Metallboxen werden jeweils nur von zwei flachen, verspiegelten, außermittig im ersten Drittel angeordneten Fachwerkstützen getragen. Ihr extrem schlanker Querschnitt entspricht der Wanddicke der Boxen. Zwei Abspannseile halten, fast unsichtbar, die beachtliche Auskragung von 22 Metern in der Balance.

Hohe Ingenieurkunst

Die Lastverteilung gelingt über ein komplexes Zusammenspiel: Die Oberflächen der doppelwandigen Scheiben sind auf Fachwerkträgern befestigt. So konnte die notwendige Queraussteifung der Boxen minimiert werden. Außerdem werden zur Aussteifung auch die Laibungen der Löcher herangezogen: Ihre Ränder sind jeweils mit der inneren und der äußeren Stahlplatte biegesteif verbunden. So erklärt sich, dass die Anzahl der Löcher dort am höchsten ist, wo die größten Lasten auftreten. Für zusätzliche Stabilität sorgen schlanke, diagonal im Luftraum der Körper befestigte Stabstähle.

Diese Konstruktion wurde von den Architekten nicht nur selbst entwickelt, sondern auch berechnet. Einen hinzuge-zogenen Bauingenieur hätten sie, so das selbstbewusste Statement, bei der Suche nach einer Lösung eher als Hemmnis empfunden. Sicher auch ein Resultat der sehr tiefgehenden und intensiven konstruktiven Ausbildung, die sie an der neuen Architekturfakultät in Alicante erfahren haben. Schließlich gehörten sie 2002 zu den ersten sechs Absolventen des neuen Studiengangs. Aber auch ein Zeichen für die nach wie vor umfangreichen Befugnisse und Verantwortlichkeiten spanischer Architekten. Trotzdem ließ der Bauunternehmer die ihm vorgelegten Berechnungen noch einmal von einem Bauingenieur gegenprüfen – nur zur Sicherheit –, bevor er sie dann in Zwölf-Meter-Modulen fertigte, die auf der Baustelle montiert wurden.

Die Löcher ermöglichen nicht nur die Belüftung der schwebenden Metallstränge, sie geben dem Ort auch zu jeder Tageszeit eine eigene Identität. Schon heißt es bei den Bewohnern der umliegenden, meist von jungen Familien bewohnten neuen Wohnkomplexe, wenn man sich in den Cafés rund um die Haltestelle verabredet, ganz salopp: »Wir sehen uns beim Gruyere.« Wobei man wissen muss, dass Gruyère im Spanischen als Synonym für Schweizer Käse verwendet wird; ausgerechnet die Sorte, die nun mit Abstand die wenigsten Löcher aufweist.

Thema mit Variationen

Noch ist der Anblick der im Juni in Betrieb genommenen Haltestelle ungetrübt von Beschilderungen. Damit auch künftig kein Schilderwald den Eindruck der in einer Parklandschaft schwebenden Boxen verzerrt, wird sich das Leitsystem dezent auf frei stehende transparente Tafeln beschränken.

Entlang des verästelten Wegenetzes zu beiden Seiten der Bahnsteige haben die Architekten rechteckige Sitzbänke aus Metallgitter »verstreut«, die abends ebenfalls beleuchtet sind; eine spielerische Wiederholung des Themas der schwebenden Metallkörper. Die Zwischenräume der sorgfältig um den Baumbestand geführten Wege wurden mit Erde aufgefüllt und bilden kleine, grasbewachsene Inseln – ein großer Luxus im trockenen Klima der Region.

Ebenso wie die schwebenden Boxen der Haltestelle schaffen auch die gräsernen Hügel und die diagonal geführten Wege einen klar definierten Ort, ohne diesen von der Umgebung abzugrenzen. Vom Rand der Verkehrsinsel aus gesehen verstärken die Hügelchen sogar noch die scheinbare Loslösung der Metallkörper vom Untergrund.

»Väter« und Söhne

Andrés Silanes, Fernando Valderrama und Carlos Bañón gründeten Subarquitectura 2004. Schon 2005 wurden sie auf besonderen Wunsch von Javier García-Solera, einem ihrer früheren Professoren, zur Teilnahme am Wettbewerb für die Haltestelle eingeladen. García-Solera war von der Stadt Alicante als Berater beauftragt worden, nachdem es unter den Anwohnern des Viertels Proteste gegen einen ersten Entwurf gegeben hatte, den das für das Gesamtprojekt verantwortliche Ingenieurbüro vorgestellt hatte. García-Solera selbst hatte einen der U-Bahnhöfe im Stadtzentrum entworfen.

Die Drei präsentieren die zweite Generation der so genannten Alicante-Schule mit ihren sehr eigenen regionalen Bezügen. Die »Elterngeneration«, dazu zählen maßgeblich Jose García-Solera, Alfredo Payá, Dolores Alonso und die im benachbarten Murcia ansässige Architektin María Torres Nadal, die sich alle mittlerweile einen Namen gemacht haben, gehörten zu den ersten Lehrern der Fakulität und hatten, so erinnern sich Silanes, Valderrama und Bañon, einen nicht unerheblichen Einfluss auf die Ausrichtung des Lehrplans.

Obwohl sie sich alle der klassischen Moderne verpflichtet fühlen, hat jeder von ihnen eine sehr eigene Sprache entwickelt. Während García-Soleras Architektur geprägt ist von einem geradlinigen, an Mies orientierten Funktionalismus und seine Bauten sich durch eine sehr sorgfältige Detailplanung auszeichnen, zeigt Alonso in ihren Entwürfen formale Experimentierfreude. Payá hingegen hat sich, das wird an seinen Bauten deutlich, im Laufe der Zeit eher den sozialen und psychologischen Aspekten des Entwerfens zugewandt und Torres Nadal ist sicher mit ihren auffälligen, fast schon flamboyanten Arbeiten der Paradiesvogel unter den Vieren.

Die Arbeiten von Subarquitectura stehen zwar klar erkennbar in der Tradition ihrer Lehrer und damit der Moderne, haben aber einen bewussten Schritt in eine sehr eigene Richtung genommen; als jünger, unbeschwerter und fast beiläufig spielerisch könnte man ihren Ansatz beschreiben.

Augenblicklich arbeiten sie gemeinsam mit Torres Nadal an einem sozialen Wohnbauprojekt in Valencia im Entwicklungsgebiet Sociopolis, entwarfen ein energieoptimiertes Laborgebäude mit gläsernen Atrien für die Miguel-Hernández-Universität in Orihuela (Alicante), eine Sporthalle für Pedrequer und ein Wohnhaus außerhalb von Madrid.db, Do., 2007.11.01

01. November 2007 David Cohn

verknüpfte Bauwerke

Strassenbahnhaltestelle »Sergio Cardell«

Zwischen Unterwelt und Himmelreich

Wo täglich tausende Passanten vorbeieilen, ankommen, umsteigen, weiterfahren oder sich treffen, können die beiden neuen Zugangsbauten zur S- und U-Bahn schnell mal übersehen werden. Erst recht im städtebaulichen Umfeld des Jungfernstieg an der Hamburger Binnenalster. Die beiden nahezu identischen Bauten überdachen mit einer weit spannenden Stahlkonstruktion jeweils die Treppenanlage – präzise detailliert, kraftvoll in ihrer Wirkung und doch zurückhaltend.

Zwei Dächer, Backwarenverkauf, Imbiss, Treppen und Rolltreppen – was soll man daraus schon machen? Die Zugangsgebäude für einen unterirdischen U- und S-Bahnhof sind wohl nichts, was den gestalterischen Ehrgeiz der meisten Architekten beflügelt – selbst wenn sie am bekannten Hamburger Jungfernstieg stehen. Und welcher Passant schaut schon genauer hin, wenn der Zug gleich kommt, die Geschäfte bald schließen. Sekundenbauwerke, kaum wahrgenommen beim hastigen Übergang von der Unterwelt ins Tageslicht. Hauptsache, die Rolltreppe funktioniert.

Doch eilen wir nicht auch deshalb so schnell die Treppen hinauf oder hinab, weil in uns, aller Vernunft und Aufgeklärtheit zum Trotz, ein Unbehagen an den künstlichen Höhlen im Erdinneren schlummert? In den Zugangsbauwerken der unterirdischen Bahnhöfe werden wir mit unseren verdrängten Ängsten konfrontiert: »Im Keller verharren die Dunkelheiten Tag und Nacht. Sogar mit dem Leuchter in der Hand sieht der Mensch im Keller die Schatten über die schwarzen Mauern tanzen ... In unserer Zivilisationsepoche, die das gleiche Licht überallhin verbreitet und auch den Keller elektrisch beleuchtet, geht man nicht mehr mit dem Leuchter in den Keller. Das Unbewusste aber lässt sich nicht zivilisieren.« [1]. Die Verbindung zwischen Tiefe und Erdoberfläche, zwischen Unterwelt und Tageslicht ist ein besonderer Ort. Und so hatte der Hamburger Architekt André Poitiers weit mehr zu gestalten als nur zwei Dächer, Verkaufsflächen und Treppen, als er den Auftrag für neue Zugänge zur U- und S-Bahn am Jungfernstieg erhielt.

Dass die Hamburger Hochbahn AG (HHA) die alten unansehnlichen Eingänge überhaupt durch neue ersetzen ließ, ist einem groß angelegten Umbau des gesamten Jungfernstiegs zu verdanken. Vor einigen Jahren hatten die Hamburger erschrocken bemerkt, dass ihr traditionsreicher Vorzeigeboulevard an der Binnenalster heruntergekommen und mit den eigenen Weltstadtambitionen nicht in Einklang zu bringen war. Der Bürgersinn regte sich, ein prominent besetzter Förderverein sammelte viele Millionen Euro, spannte Politik und Verwaltung ein und führte einen großen Architekturwettbewerb durch. Diesen gewannen die Landschaftsarchitekten WES & Partner und Architekt Poitiers mit einem sehr geradlinigen, reduzierten Entwurf, der ohne Abstriche umgesetzt wurde. Sie entrümpelten und öffneten den Straßenraum, pflanzten eine dreireihige Lindenallee, schufen eine terrassierte Uferpromenade mit verschiebbaren Bänken und ersetzten alte durch neue Pavillons.

Die alten Bahnhofseingänge spiegelten jedoch in keiner Weise die Bedeutung des Jungfernstiegs wider – immerhin ist dies auch der zweitgrößte Verkehrsknotenpunkt der Stadt. Hier treffen fast alle wichtigen U-, S- und Buslinien aufeinander; am Anleger starten die weißen Dampfer der Alsterbootflotte. Der unterirdische U- und S-Bahnhof ist ein allmählich gewachsenes, verwirrendes System mit vier Ebenen, drei Bahnsteigen, diversen Verbindungstunneln und Eingängen, das gestalterisch überwiegend auf dem Stand der siebziger Jahre verharrt. Es war deshalb eine Enttäuschung, dass die HHA den Architekten nur die Zugänge neu gestalten ließ. Doch für den Straßenraum des Jungfernstiegs war der kleine Auftrag an Poitiers ein Glücksfall – war somit doch gewährleistet, dass die beiden neuen Bauten sich in das Gesamtbild der umgebauten Flaniermeile harmonisch einfügen.

Poitiers kam wohl auch deshalb zum Zuge, weil sein architektonischer Ansatz aufs Trefflichste mit der Ingenieurmentalität der Hochbahner korrespondierte. Sein Credo lautet: »Ich bin Konstrukteur!«, und als Anhänger der englischen High-Tech-Architektur und ehemaliger Mitarbeiter Norman Fosters hat er ein Faible für präzise Arbeit und perfekte Lösungen. So ist der millimetergenau zu verarbeitende Stahl eines seiner Lieblingsmaterialien. Poitiers leitet die Großform seiner Zugänge von stählernen Brücken ab und verweist damit auf ein besonderes Charakteristikum der Hamburger U-Bahn, die sich nicht ohne Grund noch immer Hochbahn nennt: Ihre Gleise sind zu einem Großteil aufgestelzt; das Streckennetz führt derzeit über 430 Brücken und Viadukte.

Zwischenraum

Beide Zugangsbauten bestehen konstruktiv aus rechteckigen, geschweißten Hohlkastenträgern, deren U-Form die Brückenanmutung erzeugt. An diese Stahlbügel sind horizontale Zwischenträger angebracht, die die gläsernen, jeweils oben und unten beziehungsweise innen und außen angebrachten Dach- und Rückwandverkleidungen halten. Diese mit einem abstrakten Tropfenmotiv bedruckten Glasscheiben korrespondieren mit der Glasoberfläche eines ebenfalls von Poitiers entworfenen Restaurantpavillons auf der anderen Straßenseite. Es sind diese durchscheinenden Glasflächen, die einen Großteil des Reizes der Bahnhofseingänge ausmachen: Sie tauchen den halboffenen Innenraum in ein diffuses, blaugrünes Licht mit weichen Schatten; der Bahnhofszugang wird wunderbar als ein indifferentes Niemandsland zwischen Unterwelt und Himmelreich inszeniert. Man befindet sich gleichsam in einer »twilight zone«, einem Zwischenreich, wo das Licht in Schatten übergeht, der offene in den geschlossenen Raum. Auch die in dem Hohlraum zwischen den Scheiben verborgene Beleuchtung streut weich und unterstreicht den nicht fassbaren Charakter des Raumes.

Detailarbeit

André Poitiers schafft es, diese Atmosphäre mit einer ganz und gar rationalen, klaren Architektur zu erzeugen, die in Richtung Ingenieurbauwerk tendiert. Die Raffinesse ihrer Details beeindruckt: So ist jede einzelne Scheibe mit wenigen Handgriffen zur Reinigung oder beim Lampentausch aufklappbar und bei Beschädigung rasch auszutauschen. Damit die Großform nicht verunklart wird, sind alle Schrauben und Halterungen hinter Blenden oder in Fugen verborgen. Selbst die Entwässerung des Daches erfolgt unsichtbar in den Stahlträgern.

Eine Besonderheit sind die beiden Verkaufsflächen jeweils im hinteren Teil der Zugänge: ein Backshop und ein Würstchenimbiss. Der Backshop gehört zur Hamburger Kette »Dat Backhus«, für die Poitiers bereits zahlreiche Filialen zu Designpreziosen umgebaut hat. Damit im Winter Kuchen und Personal nicht festfrieren, gibt es eine Fußbodenheizung, eine Glasschürze unter der Decke und Heizstrahler in speziell entworfenen Stahlboxen.

Auch hier folgt alles der gestalterischen Maxime größtmöglicher Einfachheit und Klarheit: Die Technik bleibt für den Kunden unsichtbar, wird eingehüllt oder hinter Blenden verborgen; die Beleuchtung ist bündig in die Decke eingesetzt. Die Glastrennwände werden bei Tag platzsparend an den Seiten des Verkaufsstandes zusammengeschoben. Besonders gut wurde die Haustechnik versteckt – sie befindet sich in Wannen in der Zwischendecke über den Läden. Der Würstchenimbiss im anderen Gebäude wurde nicht vom Architekten eingerichtet, aber Poitiers stand dem Besitzer beratend zur Seite. Hier galt es, ein delikates Problem zu lösen: Den umliegenden, piekfeinen Anwaltskanzleien, Notariaten und Kaufmannskontoren durfte kein Hauch Bratwurstduft in die Räume steigen. Nach aufwändiger Planung gelang es, in die schmale Zwischendecke eine Absaug- und Filteranlage einzubauen, die jegliche Geruchsbelästigung verhindert. In den Rückseiten der beiden Bauten blieb sogar noch Platz für Technikräume. So konnten die früher überall auf dem Fußweg verteilten Schaltkästen für Elektrizität, Telefon und Ampeln abgebaut und ihre gesamte Technik dort konzentriert werden.

Konstruktive Akkuratesse, aufwändige Einfachheit und makellose Oberflächen sind hier kein Selbstzweck. André Poitiers blendet vielmehr die Komplexität des Raumprogramms mit großem Aufwand aus und reduziert die Eingangsbauten auf das einfache Thema der Grenze zwischen Erdinnerem und Erdoberfläche. Die zwei kleinen Bauwerke sind wunderbare Brücken zwischen diesen Welten, deren besondere Atmosphäre den einen oder anderen kurz aufmerken lässt bei der täglichen Hast. Und damit ist hier alles andere als Alltagsarchitektur entstanden.db, Do., 2007.11.01

[1] Gaston Bachelard, Poetik des Raums, München, 1960

01. November 2007 Claas Gefroi

verknüpfte Bauwerke

U- und S-Bahn-Zugänge in Hamburg