Inhalt

WOCHENSCHAU

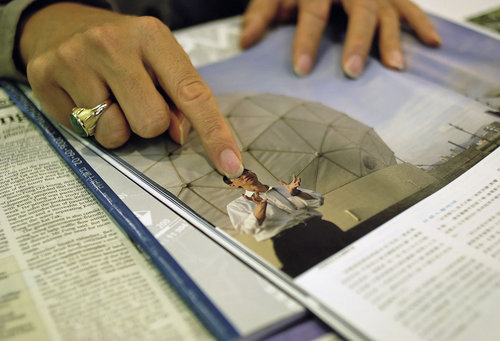

02 Serpentine Pavilion 2007 | Friederike Meyer

03 Kunst Architektur in Alt Köpenick | Brigitte Schultz

04 Giovanni Battista Piranesi. Vedute di Roma | Oliver Hell

04 Architektur und Städtebau der 20er Jahre in Leipzig | Ulrich Brinkmann

WETTBEWERBE

10 Skischanze am Holmenkollen | Friederike Meyer

13 Entscheidungen

14 Auslobungen

THEMA

16 Die kathartische Stadt | Li Shiqiao

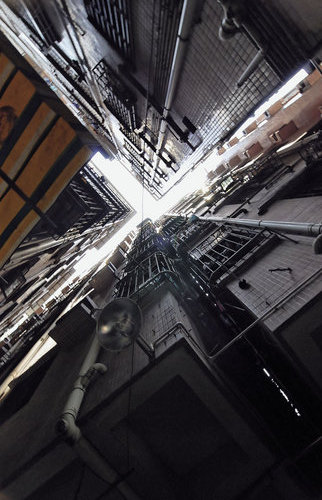

26 Metamorphose einer städtischen Matrix. Von der Walled City zur Megastadt | Weijen Wang

32 Seit Hongkong an China zurückfiel | Martina Düttmann

42 Eine neue Identität – eine andere Architektur? | Desmond Hui

50 The Competing Skyline. Politik, Ökonomie und Identität in Hongkong nach 1997 | Weijen Wang

58 Re-Bordering Space | Claudia Ng

64 New Urban Cinema. Raum und Zeit in Wong Kar-Wais „Happy Together“ und „2046“ | Nils Clauß

74 Lovely Planet 2046 | James Law

REZENSIONEN

89 Handbuch zum Stadtrand. Gestaltungsstrategien für den suburbanen Raum | Christian Holl

89 The Landscape Urbanism Reader | Susanne Schindler

RUBRIKEN

06 Leserbriefe

06 wer wo was wann

86 Autoren

87 Kalender

90 Anzeigen