Editorial

Der Verlag spricht

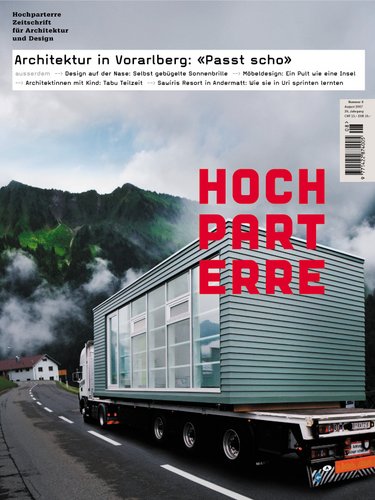

Ein Lastwagen mit einem Holzhaus auf der Brücke durchs Voralberg kurvend: das Titelblatt des vorliegenden Heftes. Es stammt von der Fotografin Desireé Good aus Zürich. Sie hat in einer kleinen Konkurrenz unter Fotografen den besten Eindruck gemacht und wird nun für ein Jahr Hochparterres Aushängeschild fotografieren. Ihre erste Arbeit zeigt, dass dies mehr heisst, als hingehen und auf den Knopf drücken. Wesentlich zur Arbeit gehört die Bilderfindung oder anders herum: Der Lastwagen mit dem Holzhaus bringt die Reise von Werner Huber und René Hornung zu den Nachfolgern der ‹Vorarlberger Baukünstler› prägnant aufs Bild: Alle sind unterwegs, aber es passt.

Das Heft der Konkurrenzen heisst hochparterre.wettbewerbe. Es hat in Ivo Bösch einen neuen Redaktor. Rahel Marti baute das Heft zu einer journalistisch und ökonomisch erfolgreichen Zeitschrift aus. Es ist ein Standbein und ein Stolz des Verlags. Dieser verneigt sich und dankt. Rahel Marti wird künftig als Redaktorin für Hochparterre arbeiten. Das Menu ihrer letzten Ausgabe:

--› Kommentar zum Planungsverfahren für das alpine Resort in Andermatt

--› Schweizer Pavillons: Expo 2008 Zaragoza und Expo 2010 Shanghai

--› Investorenwettbewerb für eine Sportarena auf der Allmend in Luzern

--› Sanierung Wohnungen im Niklausen-Quartier in Schaffhausen

--› Primarschulen in Gondo und in Uster

Hochparterres erste KV-Lehrtochter heisst Ariane Idrizi, ist 19 Jahre alt, kommt aus Hochfelden und Mazedonien, spricht fünf Sprachen, und lernt nun Verlagsgeschäfte einfädeln und durchziehen. Auch sie hatte eine Konkurrenz zu bestehen. Kaum war die Lehrstelle ausgeschrieben, haben sich fünf Dutzend junge Menschen gemeldet, die zum Teil schon seit zwei Jahren auf Lehrstellensuche sind. Ich rufe also in die Architektur- und Designbüros: «Schafft Lehrstellen!» Köbi Gantenbein

Inhalt

06 Funde

09 Stadtwanderer: Rechenaufgaben zum Kongresshaus

11 Jakobsnotizen: Aufbruch im ‹balcun tort›

13 Estermann: Nationale Interessen

14 Impressum

Titelgeschichte

16 Architektur in Vorarlberg: «Passt scho»

Brennpunkte

26 Design auf der Nase: Selbst gebügelte Sonnenbrille

28 Athletikzentrum St.Gallen: Bühnentechnik für die Kurven

32 Teilzeit Tabu: Architektinnen mit Kind, ohne Arbeit

34 Möbeldesign: Arbeiten auf der Insel

38 Designtheorie: Design vernünftig planen

40 Andermatt: Wie sie in Uri sprinten lernten

44 Bahnhof Bern: Vorn ist falsch, hinten richtig

46 Wettbewerb: Das Preisrätsel

Leute

50 An der 100. BSA-Generalversammlung in Athen

Bücher

52 Über Entwurf, Utopie, Schwamendingen und Russland

Siebensachen

54 Materialien neu eingesetzt: Leuchten aus Aluminium, Gewürzkugeln aus Zinn, Sitzbank aus Faserzement

Fin de Chantier

56 200-jähriges Haus in Liechtenstein, Hayek-Center in Tokio, Bad in Gruyère, Spinnerei in Ziegelbrücke, eine Keltenbrücke, ein Kindergarten, eine Schule und ein Schauraum

An der Barkante

63 Mit Yvonne Slongo in Beckenried

Wie sie in Uri sprinten lernten

Die Planung in Andermatt für das Tourismusresort rollt nicht, sie rast. In rekordver--däch-tigem Tempo und fast widerstandslos. Dafür sorgte der Kanton Uri, der eine extra Projektorga-ni-sa-tion aufbaute. Zumindest ein Teil wird wohl gebaut. Aber die grosse Frage bleibt: Was wird aus dem Dorf?

Andermatt, im Winter 2013. Gäste aus aller Welt dinieren im ‹Gotthard›, dem feinsten Restaurant des Luxushotels Bellevue. Ums Hotel ragen verschneite Tannen in den Nachthimmel, dazwischen blinzeln die Lichter der Schaufenster und Bars, der Appartements und Villen hervor. Alles glitzert. Ein schwerreicher Ägypter hat das totgesagte Urserntal wach geküsst.

Andermatt, im Winter 2013. Zwischen Bauruinen sammelt sich nasskalter Regen zu Pfützen. Läden und Beizen sind geschlossen. Einst kam ein schwerreicher Ägypter und versprach die goldene Zukunft. Er vergoldete seine eigene und zog weiter. Das Dorf versank in Tiefschlaf.

Zwei Bilder, eine Frage: Was wird aus Andermatt? Wir wissen erst, was bisher geschah. Seit 2005, als das Projekt für ein grosses Tourismusresort bekannt wurde, haben sie ohne Zögern vorwärts gemacht, die Gemeinden Andermatt und Hospental, der Kanton Uri und Samih Sawiris, Leiter und Besitzer der Orascom Hotels&Development (OHD). Im Dezember 2009 wolle Sawiris, hört man, das Erstklasshotel Bellevue eröffnen, das Jean Nouvel entwirft. Im Juli hat das Auswahlgremium die Architekten für die weiteren Bauten und Quartiergestaltungspläne bestimmt (hpw 3/07, ‹Was wird aus Andermatt?›). Sechs Teilgebiete umfasst das Resort: das Bellevueareal, das Bahnhofareal, das Sport- und Freizeitzentrum, den Kern mit Hotels, Appartements, Läden und Restaurants, die Villen- und Chaletzone und den Golfplatz. Für den Bau und die Vermarktung hat Samih Sawiris die Andermatt Alpine Destination Company AADC gegründet. Er ist Präsident des Verwaltungsrats, als Mitglieder amten seine engsten Berater: Martin Schön und Franz Egle. Der Altdorfer Schön war im arabischen Raum für den Lifthersteller Schindler und den Zementkonzern Holcim tätig und ist heute Rechts- und Finanzkonsulent; Franz Egle war Informationschef bei Bundesrat Flavio Cotti und ist heute Partner bei der Kommunikationsfirma Dynamics Group. Die AADC rekrutiert Personal: Roland Karesch als Finanzchef, sechs Bauprojektleiter und zwei Baukostenplaner. Chef Design&Construction wird der Ägypter Ihab Morgan, ein Architekt mit Doktortitel und operativer Leiter ist der Andermatter Benno Nager.

Harsche Kritik

Die Planung rollt nicht, sie rast. Dafür sorgte bisher der Kanton Uri. Im März 2006 sprach der Landrat den Kredit für die Anpassung des Richtplans, im Mai 2007 war diese ebenso genehmigt wie die Zonenplanrevisionen von An-der-matt und Hospental. «Rekord», sagt Benno Bühlmann, Leiter des Urner Amts für Umweltschutz. Wie war das mög-lich? Bühlmann hat fünf Antworten parat. Erstens der Polit-Ausschuss mit den Regierungsräten der vier beteiligten Departemente. Zweitens eine Projektorganisation ausserhalb der Verwaltung. Drittens deren erhöhte Kompetenzen, etwa Weisungsbefugnis an die Verwaltung. Vier-tens Outsourcing; das Zürcher Unternehmen Ernst Basler Partner etwa lieferte Grundlagen für den Richtplan sowie die Quartiergestaltung. Fünftens Benno Bühlmann selbst: Er leitet das Projekt und wendet dafür immerhin 60 Prozent seiner Arbeitszeit auf.

Ein Masterplan als Grundlage für das Richtplanverfahren fehlte anfangs. «Statt abzuwarten, legten wir unsere Anforderungen daran fest. Bei den Quartiergestaltungsplänen genauso», erklärt Benno Bühlmann. Der Kanton übernahm etliche Aufgaben der überforderten Gemeinde. Für die Güte der Planung ein Vorteil. Das Resort zeigt: Die autonome Gemeinde ist ein Mythos; für Projekte heutiger Komplexität braucht sie die Unterstützung des Kantons, da und dort des Bundes. Benno Bühlmann verteidigt den Anschub – oder die indirekte Wirtschaftsförderung – des Kantons: «Ohne Richtplanverfahren wäre es nicht gegangen. Nur so konnten wir die raumrelevanten Fragen des Projekts abklären.» Man wolle sich nicht leisten, dass kritische Punkte erst beim Quartiergestaltungsplan oder gar der Baubewilligung zur Sprache kämen.

Pro Natura im Hintergrund

Nur drei Einsprachen gingen gegen die revidierten Zonen-pläne ein. Mit zwei Bauern konnte man sich einigen; die dritte war ungültig, davon später mehr. Die Urner Umwelt-verbände gingen nicht gegen das Resort vor. «Dafür haben uns Projektgegner vehement kritisiert», erzählt Pia Tresch, Geschäftsstellenleiterin von Pro Natura Uri. Aber man habe die Arbeit gemacht, sich hineingekniet, noch nie so viel Zeit investiert. Pro Natura versuchte, der Armee das Land selbst abzukaufen, scheiterte aber. Den Widerstand aussichtslos machte der politische Entscheid des Bundesrats, Samih Sawiris von der Lex Koller auszunehmen. «Da beschlossen wir, das Projekt kritisch zu begleiten», sagt Pia Tresch. Der Kanton und Sawiris legten ihnen die Unterlagen vor der Veröffentlichung zur Stellungnahme vor. So verhinderten die Verbände einen privaten Helikopterlandeplatz und erreichten, dass Sawiris auf eine isolierte Villenzone im Golfplatz verzichtet. Mit dem Kanton legten sie hohe Standards bei Verkehr, Energie und Landschaft fest und forderten ein umfassendes Urteil über die touristische Infrastruktur. Das Resort sei kein ‹Galmiz 2›, sagt Pia Tresch. «Für eine Einsprache gab es bisher keine Gründe. Die Planung war korrekt – mit einer Ausnahme: Bei der Ortsplanung überging man die Bevölkerung. Aber die Andermatter stehen zu 99 Prozent hinter dem Projekt.»

Sawiris kennt kein Halten

Jetzt ist der Investor an der Reihe; Samih Sawiris muss beweisen, dass er die nachhaltige Entwicklung, den starken öffentlichen Verkehr, das energieeffiziente Bauen und anderes mehr nicht nur um der guten Laune willen angekündigt hat. Die Anforderungen an die sechs Quartiergestaltungspläne sind ausführlich und hoch. Der Kanton macht für Sawiris keine Ausnahmen. Zudem haben die Um-weltverbände eine Umweltverträglichkeitsprüfung in allen sechs Teilgebieten durchgesetzt. «Da sind wir einspracheberechtigt», macht Pia Tresch klar. Benno Bühlmann doppelt nach: «Auch die Architekten sind gefordert. Wir wollen, dass dieses Resort ins Tal passt.»

Wann setzt Sawiris’ OHD den ‹Point of No Return›? Laut Franz Egle schliesst sie bald die Landkaufverträge mit den Bauern und mit der Armee ab. Das Militär verkauft wohl mehr als geplant, auch das Gebiet beim Bahnhof, das mitten im Resort läge. «Point of No Return? Das fragen wir uns nicht», sagt Franz Egle. «Die OHD will dieses Resort bauen. Auch ohne Fremdbeteiligung.» Geldsorgen plagen die OHD nicht im Geringsten. Laut OHD werden Käufer und Gäste aus Europa und den USA kommen, laut Touristikern auch aus dem Mittleren Osten und Asien. Aber die Geschichte des Tourismus zeigt: Jedes Grandhotel macht Krisen durch. Andermatt sollte von den Davosern lernen: Diese verlangten von den Investoren des Turms auf der Schatzalp einen Rückbaufonds mit fünf Millionen Franken, um den Turm falls nötig wieder abzubrechen.

Was ist an Andermatt einzigartig?

Touristiker zweifeln kaum an Sawiris Erfolg. Weder ein Forscher wie Hansruedi Müller, Direktor des Forschungsinstituts für Freizeit und Tourismus der Universität Bern, noch ein Praktiker wie Hanspeter Danuser, Kurdirektor von St.Moritz. Dieser ist «sehr optimistisch»: «Das Resort ist eine super Idee, ein Signal: Ein global tätiger Investor kommt in die Schweizer Alpen. Solche Impulse brauchen wir.» Konkurrenz fürchtet Danuser nicht, St.Moritz sei eine Liga für sich. Vielmehr ergänze Andermatt das Angebot. Der Glacier-Express bringe ihnen sommers einen Drittel der Gäste. «Aber die Strecke zwischen St.Moritz und Zermatt ist eine ‹Hängebrücke› – Andermatt wird der Mittelpfeiler.» Den Werbespruch schickt Danuser Sawiris gratis via Hochparterre: «Andermatt – In between St.Moritz and the Matterhorn.»

St.Moritz, Zermatt – wie soll Andermatt da mithalten? Wer hier «im Dienst» war, nennt es ein windiges Loch. Was ist hier einzigartig, eine Unique Selling Proposition? «Das Resort selbst», sagt Tourismusforscher Hansruedi Müller. Es sei zwar nicht das erste der Schweiz; er zählt Aminona, Haute-Nendaz oder Veysonnaz im Wallis auf. «Neu sind in Andermatt aber der kooperative Planungsprozess, die Grösse und der Gesamtcharakter.» Schwappt eine Resortwelle über das Land, wenn Sawiris Erfolg hat? «Kaum. Die Voraussetzungen sind hier einmalig: Viel, verfügbares und günstiges Land, ein kleiner Kreis von Verhandlungspartnern, Samih Sawiris als intelligenter, gewinnender Typ, der den Kontakt mit der Bevölkerung sucht.» Heikel sei die politische Dimension. «Die Ausnahmebewilligung der Lex Koller könnte zum Präjudiz werden», sagt der Professor. «Macht das Beispiel Schule, haben wir ein Problem im Alpenraum.» Erst recht, wenn die Lex Koller, wie der Bundesrat vorschlägt, 2010 fällt – ohne dass Kantone und Gemeinden raumplanerisch gewappnet sind.

Bisher wenig Widerstand erregt der Zweitwohnungsbau im Resort. 1500 kalte Betten sind geplant, grob gerechnet 400 Wohnungen – gigantisch. Samih Sawiris will Käufer verpflichten, ihre Wohnungen und Häuser zu vermieten. Aber je teurer die Häuser, desto fraglicher scheint dies. Un-gelöst ist auch die Frage, wo das Personal wohnen wird. Der Strahler und ehemalige Bankverwalter Peter Indergand reichte die erwähnte dritte Einsprache ein, wurde aber als nicht berechtigt abgewiesen. Er wollte Sawiris vorschreiben, für Personalunterkünfte und einen angemessenen Erstwohnungsanteil zu sorgen. Zwischen Gurtnellen und Realp seien vielleicht 70 Wohnungen frei, sagt Indergand. Wenn die etwa 1400 Arbeitskräfte von weither pendeln müssten, sei das weder raumplanerisch noch wirtschaftlich richtig. Kanton und Gemeinde kündigten im November 2006 eine Arbeitsgruppe zu den Unterkünften an. Sie wurde bisher nicht einberufen.

Wie das Geld im Dorf bleibt

Am schlimmsten fürs Dorf wäre, sagt Erich Renner, wenn gar nichts passierte. Denn die Armee ziehe sich zurück, die Bahn mit der Neat-Streckenführung auch bald. Renner, in Andermatt aufgewachsen, ist Professor und Co-Leiter des Instituts für Nachhaltige Entwicklung der Zürcher Hochschule Winterthur. Er analysiert die ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen. Nachhaltigkeit, was heisst das hier? Das kleinste Problem sei die ökologische Veränderung. Die Armee habe den Boden längst belastet, planiert, begradigt. Der Golfplatz könnte Flora und Fauna gut tun. Und der Verkehr? «Während einer Rekrutenschule kamen Sonntag abends hunderte Autos an – viel mehr werden es beim Resort aufs Mal auch nicht sein.» Der Verkehr lasse sich bewältigen, wenn er organisiert sei, im alten Dorf wie innerhalb des Resorts. Kummer macht Erich Renner die Wirtschaftlichkeit. Der Kanton spricht von 120 Millionen Franken Rendite pro Jahr. Aber davon bleibt wenig im Dorf, da vermutlich Ketten die Hotels betreiben. «Bevölkerung und Behörden müssen sich in die langfristige Planung einschalten», fordert Renner. Ein neues Zeitalter für Andermatt beginnt, denn lange kamen die Gäste von selbst. Mit Handel und Südtourismus, seit 1870 mit der Armee. Will Andermatt die reichen, verwöhnten Gäste, muss es Angebot und Service gewaltig ausbauen. Erich Renner arbeitet an seinem Institut eine Projektskizze aus, wie das touristische Angebot verbessert werden könnte. Je breiter die Freizeitmöglichkeiten ausserhalb des Resorts, desto mehr Gäste nehmen sie in Anspruch. Und desto mehr Geld bleibt im Dorf oder zumindest im Kanton. «Dieses Angebot muss zur Eröffnung des Resorts stehen», sagt Renner. «Sonst kommen die Gäste einmal und nie wieder.» •-

An der Planung Beteiligte

Die Jury:

--› Samih Sawiris, Investor, Leiter Orascom Hotels&Development OHD (Vorsitz)

--› Hani Ayad, Architekt OHD

--› Kurt Aellen, Architekt (fachliche Leitung)

--› Tobias Ammann, Architekt

--› Heidi Z’graggen, Regierungsrätin und Justiz-direktion Kanton Uri

--› Roger Nager, Gemeindevizepräsident Andermatt

--› Franz Steinegger, alt Nationalrat und Präsident Andermatt Gotthard Sportbahnen

--› Bernhard Russi, Präsident Golfclub Realp

Ausgewählte Teams:

--› Sportzentrum: Theo Hotz, Zürich

--› Feriendorf: Teams Šik, Fickert, Knap-kiewickz, Zürich; Miller, Marantha, Basel; Devanthéry-Lamunière, Genf, Gino Zucchi, Mailand

--› Villen: Scheitlin-Syfrig&Partner, Luzern; group8, Genf; Müller Sigrist-Dipol, Zürich; Matti, Ragaz, Hitz, Liebefeld; Graber, Pulver, Masswerk, Zürich/Luzern; Sylvia&Reto Gmür, Basel; Hauenstein, La Roche, Schedler, Zürich

--› Hotels: Gay, Holzer, Kobler, Monthey; Atelier Christian Hauvette, Paris; Burkhalter Sumi, Zürich; Christian Kerez, Zürich; Steven Holl/Rüssli, Luzern; Studio Matteo Thun, Milano (diese sechs Bewerber können ihre Projekte präsentieren)

--› Projektleitung Quartiergestaltungspläne: Germann&Achermann Architekten, Altdorf

Tourismusresort Andermatt in Zahlen

--› Gesamtfläche: 145 ha

--› Wohnfläche aller geplanter Neubauten: 130 000 m²

--› Neue Betten: 3000; 1500 in Hotels, 1500 in Wohnungen (1300 bestehend)

--› Hotels: 5–7 Hotels in 4- und 5-Sterne-Kategorie, 1 Erstklasshotel ‹Bellevue› mit 160 Zimmern

--› Ferienhäuser: 50

--› Ferienwohnungen: 400

--› Anteil Zweitwohnungen: bisher 28 % (Jahr 2000); neu: 56 %

--› Arbeitsplätze: ca. 2000 direkte und indirekte neue Stellen

--› Zuwachs der Bruttowertschöpfung: CHF 120 Mio. / Jahrhochparterre, Mi., 2007.08.15

15. August 2007 Rahel Marti

Das Preisrätsel

Jedes Jahr findet der Eidgenössische Wettbewerb für Kunst, Architektur und deren Vermittlung statt. Stolze 720000 Franken vergab die Jury. Ihre Entscheide machen oft ratlos. Wie lauten die Kriterien und Ziele? Der Präsident, ein Mitglied und drei der Architektur-Experten geben Auskunft.

Isa Stürm: Zuerst sichten wir die eingesandten Dossiers. Wir Experten lesen uns durch die Architektur-Dossiers – dieses Jahr etwa fünfzig völlig unterschiedliche Portfolios. Diese geben meist mehr zu lesen als jene der Künstler, weil die Architekten mehr zu erklären haben.

Schaut jede Expertin und jeder Experte alle Dossiers an?

Carlos Martinez: Ja, alle gehen einmal durch und machen sich ihre Gedanken. Nachher diskutieren wir in der Runde.

Wie viel Zeit nehmen Sie sich für dieses Studium?

Andreas Reuter: Fast einen ganzen Tag. Zunächst arbeiten wir einen halben Tag, dann schlafen wir darüber. Nachher wird es spannend: Wir nehmen uns gemeinsam jedes Dossier vor und entscheiden aufgrund der Diskussion, ob es ausgeschlossen wird oder weiterkommt. Am Ende haben wir eine gewisse Anzahl, die wir der Kommission vorschlagen, damit diese zur zweiten Runde eingeladen werden.

Die Expertenrunde ist damit so etwas wie die Architekturjury des Eidgenössischen Wettbewerbs für Kunst. Schauen sich die Mitglieder der Kommission ebenfalls alle Dossiers an?

Hans Rudolf Reust: Nein, bei der ersten Auswahl nicht. Die vier Experten studieren die Dossiers genau und bringen die Vorschläge ein. Wichtig und interessant für beide Seiten ist aber die Begründung der Auswahl und die nachfolgende Diskussion. Bis jemand einen Preis erhält, müssen wir dies zweimal voreinander argumentieren.

Peter Hubacher: Die Kommission hat jederzeit Zugriff auf sämtliche Dossiers. Sie kann über Wiedererwägungen die Experten fragen, warum sie dieses Dossier ausgeschieden haben und ein anderes weiterempfehlen.

Wie muss man sich die Architekten-Dossiers vorstellen?

Isa Stürm: Wie gesagt, sie sind sehr unterschiedlich. Manche bringen schon im Portfolio einen Vorschlag, was sie später als Installation machen würden. Andere befassen sich mit einem Thema, bei dem man sieht, das könnte was werden. Wiederum andere haben einfach ein gutes Projekt, das es verdient hätte, in einer Ausstellung gezeigt zu werden.

Die einen geben ein Portfolio ein, beinahe wie bei einer Stellenbewerbung, andere zeigen schon Ansätze zu einer konkreten Arbeit. Sind solch verschiedene Eingaben überhaupt vergleichbar?

Peter Hubacher: Es geht weniger ums Vergleichen, sondern ums Ausloten eines Potenzials, das man einem Bewerber zutraut. Zum Beispiel interessiert uns die Auseinandersetzung mit einem architektonischen Gedanken, ohne dass schon festgelegt sein muss, wie dieser in der Ausstellung thematisiert und verarbeitet wird.

Andreas Reuter: Wir geben bewusst keine Empfehlung ab, in welcher Form die Eingaben zu erfolgen haben. Es ist jedem und jeder selbst überlassen, wie er oder sie sich und die Arbeit präsentieren möchte.

Hans Rudolf Reust: Man muss diese Offenheit als Wert betrachten. Wir suchen keine Tricks, sondern eine Art der Kommunikation, die dem Gegenstand oder einem Thema entspricht. Auf jeden Fall müssen wir herausfinden, was die Message ist. Und die kann man jurieren und auszeichnen.

Dieser Preis spricht also eine besondere ‹Gattung› von Architekten an – solche, die den künstlerischen Kontext suchen und sich darin bewegen?

Isa Stürm: Wir suchen die reflektierenden, forschenden, experimentierfreudigen Architektinnen und Architekten. Und sie müssen mutig an die Tat gehen.

Carlos Martinez: Es ist keine spezielle Art von Architekten gefragt, sondern eine spezielle Art der Arbeit und der Herangehensweisen. Wir wollen absichtlich nicht, dass die Architektinnen und Architekten einen Grundriss, einen Schnitt und drei Visualisierungen abgeben.

Diese Offenheit in Ehren, aber gehorchen Kunst und Architektur nicht unterschiedlichen Regeln?

Carlos Martinez: Mich würde interessieren, ob sich die Arbeitsweisen eines guten Architekten und eines guten Künstlers unterscheiden. Zu Beginn ihrer Arbeit haben doch beide einen Hintergrund, ein Konzept, oder sie kommen über ein Konzept zu einer Idee. Es sind verschiedene Disziplinen, aber ähnliche Arbeitsformen.

Warum werden die zwei Bereiche dann überhaupt aufgeteilt?

Hans Rudolf Reust: So wie ich es verstehe, stehen Felder der Architektur zur Diskussion. Diese Felder sind breit, und ein Teil dieser Aktivitäten überlagert sich mit künstlerischen Prozessen bis hin zu enger Zusammenarbeit. Eigentlich geht es um die Arbeitsweisen der Architektur, die hier möglichst breit dargestellt werden sollen.

Isa Stürm: Vielleicht sollte auch einmal die Professionalität der Architektur hinterfragt werden. Architekten neigen dazu, sich mit ihrem Professionalismus zu schützen. Ich finde es ganz gut, wenn sich Architekten wie Künstler fragen, was sie denn genau machen, und neben dem Dienstleistungsanspruch auch inhaltliche Fragen stellen.

Was ist am Schluss ausschlaggebend: allein die Ausstellung in Basel oder auch noch das eingereichte Dossier?

Peter Hubacher: Alles, was in Basel zu sehen ist, auch die Projekterläuterungen, werden juriert. Zu diesem Zeitpunkt kommen wir nicht mehr auf die Dossiers zurück; wir beurteilen also ausschliesslich die Arbeit der zweiten Runde.

Führt die Ausstellung auch zu Enttäuschungen?

Andreas Reuter: Es gibt Enttäuschungen und es gibt Überraschungen, gerade das finde ich spannend. Ich habe aber bemerkt, dass Architekten unglaublich Mühe haben, wenn sie sich im Raum frei entfalten können.

Sollte man dann nicht etwas ändern, zum Beispiel an der Ausgangslage, am System oder an den Kriterien?

Carlos Martinez: Wir wollen keine Richtlinien aufstellen. Es geht auch darum, den Architekten zu zeigen, dass es andere Medien gibt als nur gerade die ihnen vertrauten.

Hans Rudolf Reust: Wir leben in einer Zeit, in der es keine Unité de doctrine mehr gibt. Den Mangel an deutlichen Kriterien wirft man heute vielen Auswahlgremien vor. Man vermisst die ideologischen Entscheidungen. Es gibt so viele verschiedene Quellen, aus denen sich auch die Architektur nährt. Die wollen wir alle anzapfen. Darum ist unser Verfahren zeitgemäss. Der Preis ist ein Diskursfenster, in dem viele grundsätzliche Fragen aufgeworfen werden.

Aber entscheidend ist offensichtlich die Ausstellung. Und offenbar kämpfen damit ausgerechnet die Architekten?

Isa Stürm: Längst nicht alle. In den letzten Jahren haben sich die Beiträge der Architekten sichtlich verbessert. Die jüngeren Architekten haben Fertigkeiten entwickelt, wie sie ihre Arbeiten in einer Schau darstellen können. Die Installation ist zu einem selbstverständlichen Medium für architektonische Ideen geworden.

Dennoch: Das Risiko bleibt, jemanden aufgrund eines Dossiers zur Ausstellung einzuladen, der dort dann scheitert. Ist das überhaupt vertretbar angesichts der hohen Preissumme?

Hans Rudolf Reust: Wenn man kein Risiko eingeht, wird es öde. Wir müssen uns dieser Auseinandersetzung stellen.

Carlos Martinez: Der Kritikpunkt – dass keine klar fassbaren Kriterien da sind – ist genau unser Potenzial. Das Risiko, das wir eingehen, diese Offenheit, ist etwas Einzigartiges.

Führen Sie über die Beurteilung ein schriftliches Protokoll?

Peter Hubacher: Aufgrund der Fülle von Dossiers ist es schlichtweg unmöglich, über sämtliche Entscheide Protokoll zu führen. Wir halten aber die mehrstufigen Abstimmungsresultate in einem internen Protokoll fest.

Sie publizieren keinen Jurybericht. Würde dies nicht der Glaubwürdigkeit und der Transparenz dienen?

Andreas Reuter: Man kann diesen Preis nicht mit einem klassischen Architekturwettbewerb vergleichen. Beim Architekturwettbewerb gehen alle vom Gleichen aus: Raumprogramm und Aufgabe. Und alle liefern eine Lösung für diese Aufgabe ab. Hier ist es breit gestreut, die Teilnehmer können bringen, was sie wollen.

Peter Hubacher: Es ist nicht so, dass wir überhaupt nicht kommunizieren. Einen Jurybericht gibt es zwar nicht, aber wir suchen das persönliche Gespräch mit den Teilnehmern, falls nötig auch im Vorfeld bei Fragen zur Eingabe und zum Dossier. Ausserdem sind wir bei der Vernissage anwesend, damit alle bei Bedarf mit uns über die ausgestellten Projekte sprechen können. Doch diese Gelegenheit nutzen die Künstler und Architekten leider wenig.

Der Wettbewerb

Den Eidgenössischen Wettbewerb für Kunst gibt es seit 1899 – er ist damit der älteste Kunstwettbewerb der Schweiz. Das Verfahren hat zwei Runden. Zuerst senden die Bewerber aus den Sparten Kunst, Architektur sowie Kunst- und Architekturvermittlung Dossiers ein, dieses Jahr gegen 600 Stück. Daraus wählt die Jury, die Eidgenössische Kunstkommission, rund 130 Bewerberinnen und Bewerber, die jeweils im Juni in Basel gleich neben der Kunst-messe ‹Art› eine Arbeit ausstellen dürfen. In dieser Ausstellung entscheidet die Kommission, welche Arbeiten sie auszeichnet. Pro Jahr vergibt sie 20 bis 30 Preise zwischen 18000 und 25000 Franken. Bewerben kann man sich bis zum 40. Altersjahr, höchstens aber siebenmal. Höchstens dreimal erhält man einen Preis. www.bak.admin.ch

Kommentar

Die Juryentscheide des Eidgenössischen Kunstpreises lassen die Teilnehmerinnen wie auch Beobachter ratlos. Es ist nicht nachvollziehbar, wie die Jury vorgeht, warum sie sich für die eine oder gegen die andere Arbeit entscheidet. Diese Kritik entschärfen die Juroren und Experten im Interview nicht. Offen bleiben drei Punkte.

Erstens: Das Programm. Die Kommissäre und Expertinnen erklären im Interview, sie wünschten sich als Teilnehmer Architekten, die jenseits der Alltagsarbeiten forschen. Im Programm steht das nicht. Kann man überhaupt von Programm sprechen? Es nennt formale Teilnahmebedingungen, aber weder inhaltliche Leitlinien noch Hinweise zu den Erwartungen in den einzelnen Sparten. Freie Auseinandersetzung ist gut, auch in der Architektur. Die Trennung von Kunst und Architektur macht durchaus Sinn. Doch selbst ein kurzes Bekenntnis der Kommission zu den Erwartungen in diesen beiden Sparten fehlt. Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern bleibt nur, auf die Erfahrung der Kommission zu vertrauen. Und der Kommission bleibt nur, immer wieder auf einen ‹guten Jahrgang› zu hoffen. Nötig aber ist eine präzise programmatische Arbeit der Kommission und vor allem des Bundesamts für Kultur: Was soll dieser Wettbewerb leisten?

Zweitens: Das Dossier und die Ausstellung. Die Kommission ist gegen verbindliche Kriterien und beharrt auf der Offenheit der Eingaben zuerst im Dossier, dann in der Ausstellung. Al-le sollen mitmachen können und alle auf ihre Weise. Die Kommission schreibt sich die Fähigkeit zu, mit dieser Offenheit umgehen zu können. Sie bürdet sich damit schwierige Arbeit auf. Und hohe Erwartungen. Die Zweiteilung Dossier und Ausstellung ist heikel. Denn ein Dossier ist ein anderes Medium als eine Ausstellung. Auch die Offenheit bei der Bewerbung – ob Werkschau oder bereits Projektskizze – ist fraglich. Lädt die Jury aufgrund einer Werkschau jemanden zur zweiten Runde ein und stellt dieser Teilnehmer dann Enttäuschendes aus, ist das bitter für all jene, die in der ersten Runde abgelehnt wurden. Erst recht dann, wenn dieselben Bewerber mehrmals zur zweiten Runde eingeladen werden und dann mehrmals leer ausgehen. Kurz: Es ist nötig, die Art der Bewerbung kritisch zu prüfen.

Drittens: Die Rechenschaft. Die Eidgenössische Kunstkommission hat viel Macht. Sie verteilt Geld, beeinflusst Karrieren und setzt Themen in der Debatte um Kunst und Architektur. Während acht Jahren kann ein Mitglied oder eine Expertin den Wettbewerb mitbestimmen – subjektiv und unabhängig. Das ist gut und richtig. Unhaltbar aber ist, dass die Kommission keinen Beurteilungsbericht abgibt. Wer 720000 Franken öffentliche Gelder verteilt, ist sowohl den Teilnehmern als auch der Öffentlichkeit Rechenschaft schuldig. Viele Teilnehmer sind von den Resultaten enttäuscht und ratlos. Dass sie eingeladen sind, Jurymitglieder an der Vernissage zu befragen, genügt nicht. Es ist wichtig und nötig, dass die Kommission ihre Entscheide beschreibt, die Preis-träger würdigt und über den Stand der Dinge berichtet. Und sich so selbst der Kritik stellt. Ohne Jurybericht, ohne Transparenz der Entscheide sind wir zu Spekulationen gezwungen. Diese enden in Vorwürfen der Mauschelei, der Seilschaft und gar der Lotterie. Rahel Marti

Die Eidgenössische Kunstkommission

Die neun Mitglieder der Kunstkommission wählt der Bundesrat für eine Amtsdauer von acht Jahren. Kandidatinnen und Kandidaten schlagen das Bundesamt für Kultur und die Kommission selbst vor. Diese wiederum ernennt die zurzeit vier Architekturexpertinnen und -experten, ebenfalls für acht Jahre. Da die Amtszeiten nicht synchron verlaufen, ändert die Zusammensetzung der Kommission Jahr für Jahr.

--› Der Präsident: Hans Rudolf Reust, Kunstkritiker und Dozent, Bern

--› Die Mitglieder: Stefan Banz, Künstler, Cully VD; Mariapia Borgnini, Künstlerin, Lugano; Peter Hubacher,

Architekt, Herisau; Simon Lamunière, Künstler, Genf; Jean-Luc Manz, Künstler, Lausanne; Hinrich Sachs, Künstler, Basel; Nadia Schneider, Direktorin Kunsthaus Glarus; Sarah Zürcher, Direktorin Centre Fri-Art, Fribourg

--› Die Experten: Geneviève Bonnard, Architektin, Monthey VS; Carlos Martinez, Architekt, Berneck; Andreas Reuter, Architekt, Basel; Isa Stürm, Architektin, Zürich.hochparterre, Mi., 2007.08.15

15. August 2007 Caspar Schärer, Rahel Marti

Umgekehrter Handschuh

Das Schulhaus Eichhölzli in Glattfelden ist ein typisches Landschulhaus aus den Sechzigerjahren: grauer Putz und Beton, etwas Sichtbackstein und darauf ein flach geneigtes Satteldach. Die Turnhalle folgte etwas später und versuchte, sich mehr schlecht als recht an das Schulhaus anzulehnen. Die jüngste, winkelförmige Erweiterung mit Schulräumen und einer Turnhalle definiert mit dem Altbau einen Hof und schliesst die Anlage gegen das Wohnquartier ab. Architekt Peter Kunz entwarf ein einfaches, kostengünstiges Volumen. Der Klassentrakt zählt drei Geschosse, die angebaute Turnhalle ist zur Hälfte im Boden versenkt. Wer Kunz’ Bauten kennt, für den ist das Schulhaus wie ein umgekehrter Handschuh: Den sonst üblichen Beton sucht man am Äussern vergeblich; ein brauner Putz überzieht die Fassaden. Im Innern jedoch ist er wieder präsent, der Sichtbeton an Boden, Decken und Wänden der Korridore. In frischem Kontrast dazu steht die farbliche Gestaltung von Jörg Niederberger, die mit einem kräftigen Orange in der offenen Vorhalle beginnt. In jedem Geschoss zeigen die Zimmer eine andere Farbe.hochparterre, Mi., 2007.08.15

15. August 2007 Werner Huber

verknüpfte Bauwerke

Erweiterung Schulanlage Eichhölzli