Editorial

Editorial

In der Schweiz werden gegenwärtig zahlreiche Schulhäuser erweitert – manchenorts, weil die Schülerzahlen steigen, vor allem aber, weil die Schulen dabei sind, mehr soziale Aufgaben zu übernehmen, und die Schulhäuser sich auch neben der Schulzeit vermehrt dem Quartierleben öffnen. Tagesstrukturen, Mittagstische, Betreuungseinrichtungen, Integrationshilfen, Gruppenunterricht, soziokulturelle Veranstaltungen und Vereinsaktivitäten machen Schulhäuser zu einer Art multifunktionalen Quartierzentren, die geeignete Räume brauchen.

Wir haben vier Beispiele von Schulhauserweiterungen ausgesucht, die wir in diesem Heft vorstellen, und dabei festgestellt, dass die Aufgabe sehr unterschiedlich angegangen werden kann. Mal wird das Neue sanft ans Alte angefügt, mal subtil damit verwoben, mal dezidiert in die bestehende Anlage hineingestellt. Als Gemeinsamkeit zeichnet sich dabei aber ab, dass dem Kontext herausragende Bedeutung beigemessen wird, und zwar formal wie sozial. Formal scheint ein respektvoller Umgang mit dem Bestand und der weiteren Umgebung den Architekturschaffenden als Herausforderung Freude zu machen. Das ist heute, da An- und Umbauten nicht nur bei Schulen häufiger sind als Neubauten, sicher eine Erfolg versprechende Haltung.

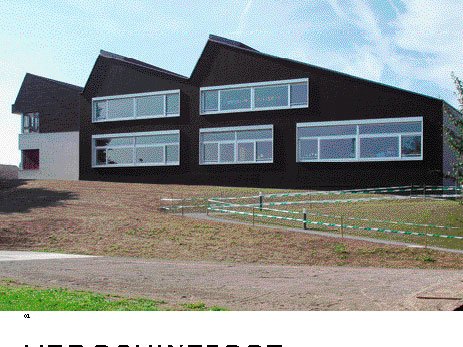

Doch auch der soziale Kontext prägt Schulbauten ungemein stark. In Stadt und Agglomeration versuchen Schulen und Ämter mit verstärkter Betreuung und Animation die Integration der heterogenen Quartierjugend zu fördern und ein öffentliches Gemeinschaftsleben anzuregen. Dazu brauchen sie geeignete Räume – etwa mit Sichtkontakt zum Jugendtreff auf dem möglichst vandalismussicher eingerichteten Pausenplatz. Unser Beispiel dafür ist das Primarschulhaus Guthirt in Zug. Auf dem Land dagegen, hier vertreten durch die Bezirksschule Unterkulm, funktioniert das Vereinsleben offensichtlich noch, die Kids sind darin eingebunden, zum Mittagessen gehen sie nach Hause. Hier darf das Schulhaus mit einer Glashaut umhüllt werden (vgl. Titelbild), denn der Schulhausabwart habe noch jeden gefunden, der eine Scheibe einschlug. Räume für zusätzliche Betreuung braucht es hier nicht – dafür aber einen Schwingkeller, einen Theatersaal, einen Saal für die Gemeindeversammlung und für die beiden Musikgesellschaften sowie eine grosse Küche und Platz für die Festwirtschaften aller Vereinsfeste. Ruedi Weidmann

Inhalt

Wettbewerbe

In guter Nachbarschaft | Wohl-bedacht

MAGAZIN

Passivhäuser: Schweiz im Abseits | Schweizer Spielplätze dokumentiert | Kurzmeldungen

Scharnier

Katinka Corts | Ein Anbau von Adrian Christen und Claudia Drilling an das Oberstufenschulhaus Giacometti in Chur, der das Bestehende nicht zerstört.

Verschweisst

Lilian Pfaff | In Henggart ZH ergänzt eine Erweiterung von Neff Neumann die alte Primarschule.

Neu gefasst

Katja Hasche | Ernst Niklaus Fausch haben das Bezirksschulhaus in Unterkulm AG vergrössert und modernisiert.

Verdichtet

Ruedi Weidmann | Die Verdichtung der Primarschule Guthirt in Zug durch Roefs Frei ist massiv und schont gleichzeitig die Anlage.

SIA

Patentierte Architektur | Kurse: Stundenansatz, Organisation, Recht

Produkte

Impressum

Veranstaltungen

Scharnier

Das alte Schulhaus war gut und funktionierte noch immer –

das wusste die Schulleitung, das erkannten die Architekten. Doch die Schule brauchte dringend mehr Räume für die Ausbildung. Wie erweitert man geschickt im Bestand, ohne Bestehendes zu beschädigen oder gar zu zerstören?

Der Architekt Carl Franz Spinas baute die Schulanlage Giacometti 1978 / 79 in Chur. Bis 2006 wurde das Ensemble kaum verändert. Zwei unterschiedlich hohe Gebäuderiegel umschliessen

einen rechteckigen Pausenhof an drei Seiten, in Richtung Süden ist die Anlage offen. Im L-förmigen Schulhaus sind Unterrichtsräume, im zweiten Trakt Turnhalle und Aula untergebracht. Nachdem das Gebäude fast 30 Jahre lang als Sekundar- und Realschule genutzt worden war, sollte es erweitert werden. Die Stadt brauchte ein grösseres Schulhaus, um die Oberstufe von bisher vier Standorten auf drei konzentrieren zu können. Im Herbst 2004 nahm die Churer Stimmbürgerschaft die Oberstufenreform an und beschloss damit die Erweiterung des Schulgebäudes mit Klassenzimmern, Werkräumen und einer Schulküche.

Am 2004 ausgeschriebenen offenen Projektwettbewerb nahmen 44 Architektenteams teil (vgl. TEC21, 39 / 2004). Schon die Palette der Entwürfe – von freistehenden Einzelbauten über unterschiedlich hohe Aufstockungen auf dem Altbau bis zu Eingriffen an mehreren Stellen gleichzeitig – machte deutlich, welche Herausforderung die Bauaufgabe war. Und wie schwierig es werden würde, diese ohne grössere Störungen des Schulalltags zu bewältigen.

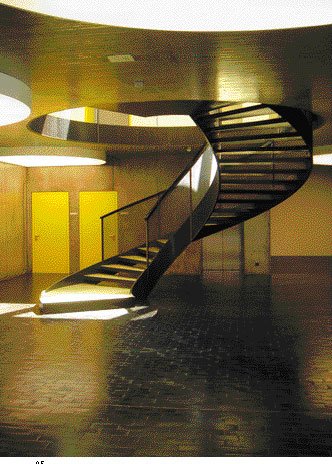

Ein neues Gelenk

Der Siegerentwurf von Claudia Drilling aus Trin und Adrian Christen aus Chur setzt an der Nahtstelle zwischen den beiden Schulgebäuden an. Der Neubau sollte so gesetzt werden, dass das bestehende Gefüge nicht gestört, sondern logisch erweitert wird. Der gewählte Standort zwischen den bestehenden Schulteilen hat nicht nur betriebliche Vorteile, da der Neubau so zum Verbindungsglied werden konnte. Auch die eingewachsenen Grünräume der Aussenanlage im Osten, Süden und Westen blieben erhalten, und die weite Öffnung des zentralen Pausenhofes nach Süden wurde so nicht gestört. Mit dem Neubau konkurrenzieren die Architekten den bestehenden Schulbau nicht, sondern ergänzen die gestufte Kubatur um ein Element. Die Erweiterung planten sie nicht auf dem Niveau des Altbaus, sondern um ein halbes Geschoss nach

unten versetzt. Dank diesem Versatz ist nun auch der östliche Gebäudetrakt vom Pausenhof aus direkt zugänglich, was die Abläufe im Gebäude vereinfacht.

Übertragene Formensprache

Die Architekten erweiterten den Schultrakt oberirdisch um drei Geschosse und schufen im Untergeschoss einen Durchgang zum Turnhallentrakt. So wie beim Altbau, der aus Einzelbauten mit Ausstülpungen und Versprüngen besteht, sollte der Versatz auch im neuen Gebäude spürbar werden. Auch in den Proportionen, den Formen und der ziegelroten Färbung nimmt der Neubau Bezug auf den Altbau.

Merkmale des Altbaus sind die abgeschrägten Kanten, die tiefen Laibungen und die schnörkellose, grob verputzte Fassade. Im Neubau wollten Drilling und Christen die Elemente wieder verwenden, diese aber zeitgemäss interpretieren: Die freistehenden Hausecken rundeten sie dafür ab. Die an sich unspektakulär aufgebaute Fassade des Neubaus erhielt durch abgesetzte Brüstungen und tiefe Laibungen eine besondere Lebendigkeit. Verstärkt wird diese Wirkung durch die ungleichmässige Oberfläche der Fassade. Die Architekten wollten für den Neubau eine Oberfläche, die ähnlich handwerklich wie der grobe Zementputz am Altbau wirken sollte, in Aufwand und Kosten aber verträglich mit der heutigen Zeit und gegenüber der Bauherrschaft vertretbar sein musste. Sie entschieden sich für eine Brettschalung, wie sie für die Entstehungszeit des Altbaus typisch war, und entwickelten eine neue Schalungsplatte nach altem Vorbild. Dafür wurden mit CNC-Maschinen in Dreischichtplatten 1.5 mm tiefe Absätze mit den Oberflächen einzelner, nebeneinander liegender Holzbretter eingefräst. Die Breite der «Bretter» und die Lage der «Stösse» wählten die Architekten dabei so, dass sie dem Fassadenraster entsprechend abschlossen. Die Etagen konnten mit den verbundenen Schalungstafeln am Stück gegossen werden, für das nächste Geschoss wurden die Tafeln ohne Versatz darüber angesetzt. Selbst für die abgerundeten Ecken setzten sie keine Fertigteile ein, sondern liessen die Schalungen einzeln anfertigen.

Die getrocknete, rohe Betonoberfläche liessen die Architekten in der gleichen ziegelroten Farbe lasieren, die in den 1970er-Jahren auf den Zementputz des bestehenden Schulbaus aufgebracht worden war. Mit dem Entscheid gegen durchgefärbten Beton und für eine auch Kosten sparende matte Lasur konnten Farbabweichungen vermieden werden, die beim Anmischen des Betons hätten entstehen können. Das Resultat überzeugt, die Farbe ist homogen, gleicht kleinere Unregelmässigkeiten der Betonoberfläche aus und wirkt dennoch nicht wie eine Übermalung der Holzmaserung.

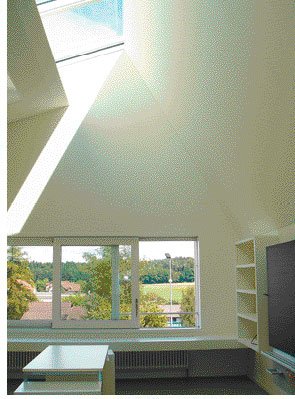

Bewusst abgesetzt

So sehr sich der Neubau dem Altbau äusserlich annähert, so weit entfernt er sich in der Innenraumgestaltung. Die Zimmer und Gänge des Altbaus wirken eher düster. Im Neubau arbeiteten die Architekten mit hellen Farbtönen, grossen, offenen Zimmern und grosszügigen Zwischenräumen. In den vier Geschossen des Neubaus sind jeweils drei zweiseitig belichtete Klassenzimmer untergebracht, die über einen grossen Vorraum erschlossen werden. Dieser war in den Entwurfsplanungen noch als variabel nutzbarer Raum gedacht, was auch die Fachjury des Preisgerichts als «schulbetrieblich sinnvoll» bezeichnete. Dieser Vorraum wurde dann zwar in der geplanten Kubatur gebaut, konnte aber nur minimal bestuhlt werden, weil ihn die Feuerpolizei dem Fluchtbereich zuordnete. Besonders schade ist das in den Obergeschossen, wo die Zimmer von der Gemeinschaftszone ohne störenden Durchgangsverkehr profitieren könnten.

Auf allen Ebenen setzten die Architekten auf ein einfaches, die Räume optisch miteinander verbindendes Farbkonzept: Sie verwendeten beige eingefärbten und geölten Fliessestrich als Boden für die Erschliessungsräume und naturbelassene, also beigefarbene, doppelformatige Faserzementplatten an den Decken. Dazwischen verlaufen die weiss gestrichenen Wände und Türen als durchgehendes Band. In den Schulzimmern und der Schulküche wurde ein farblich abgestimmter, aber günstigerer Linoleumboden verlegt. Nur in der Werkstatt setzten die Architekten auch den langlebigen Zementestrich ein, um der höheren Beanspruchung Rechnung zu tragen.

Im Untergeschoss schliesst der Neubau an den Sporttrakt an. Der verbindende Gang ist zur Innenhofseite hin massiv ausgebildet, auf der gegenüberliegenden Seite verglast mit Durchgang zum neu gestalteten Pausen- und Sportbereich. Vor der Erweiterung war diese Fläche ungünstig und unattrativ über eine schmale Stiege erschlossen. Heute erreichen die SchülerInnen den Sportplatz über eine breite Treppe, die am Neubau entlangführt. Zwischen Neubau und Sportbereich fand ein kleiner bekiester Pausenhof mit Holzbänken und Ahornbäumen Platz.

Für die Schulanlage war es ein guter Entscheid, den Neubau als eine Art Gelenk zwischen die bestehenden Bauten zu setzen. Der Betrieb im Schulgebäude wurde nur minimal gestört und der Neubau in nur einem Schuljahr fertig gestellt. Die Anlage hat durch die Erweiterung kein völlig neues Gesicht erhalten. Vielmehr wurde der vertraute Charme der 1970er-Jahre neu interpretiert, wodurch eine hellere und frischere Stimmung auf dem Gelände eingezogen ist.TEC21, Mo., 2007.05.14

14. Mai 2007 Katinka Corts-Münzner

verknüpfte Bauwerke

Erweiterung Oberstufenschulhaus Giacometti