Inhalt

WOCHENSCHAU

02 Paradies der Moderne? Chandigarh wird 55 | Jan Friedrich, Michael Kasiske

04 Biedermeier-Ausstellung in Wien | Friederike Meyer

05 Der „Abreißkalender“ | Gudrun Escher

05 Gebaute Bilder der Macht | Florian Heilmeyer

06 Bauten im Bild in Augsburg | Jochen Paul

06 James-Stuart-Retrospektive in London | Hubertus Adam

BETRIFFT

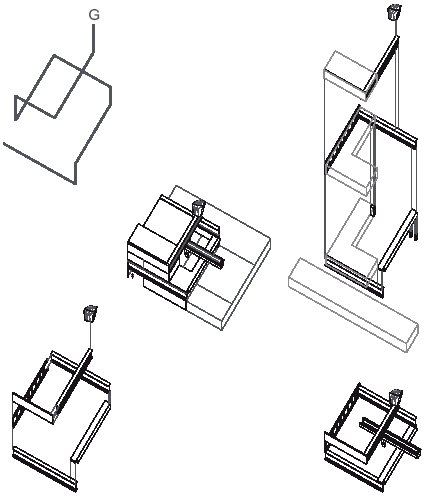

08 „El monumento a las víctimas del 11-M“ in Madrid | Kaye Geipel

WETTBEWERBE

12 Museumshöfe der Staatlichen Museen zu Berlin | Friederike Meyer

14 Entscheidungen

16 Auslobungen

THEMA

18 Villa Martemar in Benahavis | Kaye Geipel

26 Villa Hemeroscopium in Las Rozas

30 Silicon House in La Florida | Kaye Geipel

36 Haus T in Graz | Kaye Geipel

40 Haus H 16 auf der Alb | Christian Marquart

46 Haus in Upstate New York | Hubertus Adam

50 Desert House in Kalifornien | Michael Webb

RUBRIKEN

07 Leserbriefe

07 wer wo was wann

56 Kalender

58 Anzeigen