Editorial

Obwohl sich die (Bau-)Wirtschaft in Deutschland angeblich wieder im Aufschwung befindet, wird es auch in den nächsten Jahren hierzulande immer noch mehr Architekten geben als Möglichkeiten für diese, im ursprünglich erlernten Beruf bei einigermaßen akzeptablem Gehalt zu arbeiten. Für viele stellt sich die Frage nach Alternativen. Eine ist die Anstellung im Ausland, wo es längst Dependancen größerer Büros gibt. Wir wollten aber nicht über deutsche Architekten berichten, die über ein hiesiges Büro vorübergehend ins Ausland gesendet werden. Keinen der neuen »Globalplayer« also, wie man sie in Shanghai, Peking oder Dubai antrifft. Vielmehr interessierten uns all jene, die den Mut hatten, sich mehr oder weniger »allein« im Ausland niederzulassen, sei es direkt hinter der deutschen Grenze oder auch zig Kilometer, Kontinente und Kulturen entfernt. Gibt es dort Chancen für Architekten? Wie stellt sich der Arbeitsmarkt im auserwählten Land dar, wie steht es mit der Baukultur, wie sind Bauabläufe und -vorschriften, Arbeitsbedingungen und -bewilligungen. Welche Risiken lauern? Lohnt der Aufwand überhaupt? … Fragen und typische Zweifel eines jeden, der den Gedanken des Auswanderns in sich trägt.

Einige der ausgewanderten oder überwiegend im Ausland lebenden Architekten haben sich bereit erklärt, ihre eigenen Erfahrungen, Erlebnisse und ungewöhnlichen Lebensläufe zu schildern.

cf

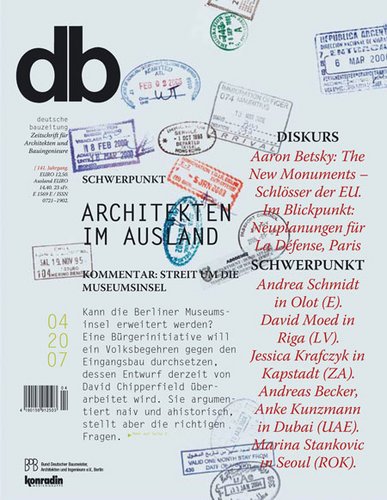

Inhalt

Diskurs

03 Kommentar

Berlin: Streit um die Museumsinsel | Nikolaus Bernau

06 Magazin

12 On European Architecture

The new monuments: Die Schlösser der EU | Aaron Betsky

14 Im Blickpunkt

Paris: Neuplanungen für La Défense | Christian Horn

Schwerpunkt

20 Andrea Schmidt in Olot (E)

26 David Moed in Riga (LV) | Roland Pawlitschko

32 Andreas Becker und Anke Kunzmann in Dubai (UAE)

40 Jessica Krafczyk in Kapstadt (ZA)

46 Marina Stankovic in Seoul (ROK) | Annette Menting

53 Starthilfe: Unterstützung auf dem Weg ins Ausland | Dagmar Ruhnau

56 … nachgefragt

Dietmar Feichtinger, seit 17 Jahren in Paris (F) | Sebastian Niemann

Empfehlungen

62 Kalender / Ausstellungen

62 Raum. Orte der Kunst (Berlin) | Urte Schmidt

63 Spectacular City (Düsseldorf) | Sibylle Eck

64 Neu in …

Hilversum (NL) | Hubertus Adam

Tokio (J) | Ulf Meyer

Potsdam | Ulf Meyer

66 Bücher

Trends

68 Energie

Vakuumisolationspaneele und -Gläser | Ulrich Heinemann

74 Technik aktuell

PCM – Latentwärmespeicher | Jola Horschig, Jan Mielke, Peter Schossig

Produkte

Produktberichte

78 Farben und Oberflächen | rm

93 Infoticker | rm

94 Schaufenster

Deckensysteme | rm

Software

96 Werben im Web | Marian Behaneck

Anhang

100 Autoren

100 Bildnachweis

102 Vorschau / Impressum

Große Welt in der Kleinstadt

(SUBTITLE) Andrea Schmidt, seit 2004 in Olot (Katalonien)

Meist sind es die quirligen Metropolen, die junge Absolventen anziehen – Barcelona etwa. Andrea Schmidt jedoch zog es allein der Architektur wegen in eine kleine Provinzstadt bei Girona in Katalonien. Abwechslung durch Bars, Kino, Konzerte gibt es unter der Woche wenig, und das soziale Umfeld bilden fast ausschließlich die Kollegen. Diese bieten ihrer internationalen Herkunft wegen viele interessante Seiten und sorgen für ein weit gespanntes Netzwerk.

Hannover ist nicht die Welt, und Sprachen zu lernen macht mir Spaß.So entstand nach längeren Aufenthalten in Frankreich und Italien der Wunsch, im Anschluss an das Studium einige Zeit in Spanien zu leben, um Sprache, Arbeits- und Lebensweise kennen zu lernen. Mein Interesse an spanischer Architektur wuchs während eines Studienjahrs am »Politecnico di Milano«, wo auffallend viele Spanier studierten. Veröffentlichungen über die katalanischen Architekten RCR Arquitectes weckten den Wunsch, in diesem Büro zu arbeiten – was ich nun seit Mai 2004 auch tatsächlich tue.

Bevor ich angefangen habe, mich in verschiedenen spanischen Büros zu ¬bewerben, lagen meine größten Bedenken darin, dass ich nicht über ausreichende Sprachkenntnisse verfügen würde, um wirklich dort arbeiten zu können. Deshalb belegte ich mehrere Sprachkurse in Deutschland und ¬einen Intensivkurs in Spanien und habe dann von dort aus meine Bewerbungen losgeschickt.

Die positive Rückmeldung von RCR kam relativ zügig; allerdings entsprachen die Bedingungen, das heißt die Bezahlung, ganz und gar nicht meinen Vorstellungen. Es lag nun an mir, mich zu entscheiden, ob ich mich darauf einlassen wollte. Zum einen mochte ich nicht das Spiel der »Generation Praktikum« mitmachen, zum anderen ging es darum, einen Traum zu verwirklichen. Und dieser Gedanke hat mich am Ende überzeugt, und ich habe zugesagt. Danach ging alles sehr zügig; einige Wochen später bin ich mit zwei Koffern nach Olot umgezogen.

Leben in Olot

Olot ist eine Stadt mit 30000 Einwohnern, im Verwaltungsbezirk Garrotxa gelegen, etwa 120 Kilometer nordwestlich von Barcelona und 40 Kilometer von Girona entfernt. Die Landschaft ist herrlich, eine Vulkangegend. Sie bietet wunderbare Freizeitmöglichkeiten: Wandern und Radfahren in ¬direkter Umgebung, Skigebiete sind in anderthalb Stunden zu erreichen und zur Mittelmeerküste ist es auch nicht weit.

Das Einleben in Olot wurde mir sehr leicht gemacht. Gleichzeitig mit mir fing auch eine Kommilitonin aus Hannover bei RCR an. Sie hatte davor schon ein Praktikum dort absolviert und besaß noch Kontakte zu Kollegen, bei denen wir einquartiert wurden, bis wir selbst eine Wohnung gefunden hatten.

Es ist nicht immer einfach, im Ort eine Wohnung zu finden; Wohngemeinschaften sind unüblich, Mietverträge werden langfristig abgeschlossen. Die meisten RCRler teilen sich Wohnungen, deren Bewohnerkonstellation sich mit den wechselnden Praktikanten und Kollegen verändert. Meine jetzige Wohnung ist traumhaft: Sie ist zwar klein aber verfügt über eine große Dachterrasse mit Blick auf den Vulkan Montsacopa. Die Mieten liegen ¬natürlich niedriger als in Barcelona – ich zahle im Monat 300 Euro plus ¬Nebenkosten. Lebensmittel im Supermarkt sind ungefähr so teuer wie in Deutschland, Obst und Gemüse auf dem Markt wesentlich günstiger, ebenso wie die Preise in Restaurants, Bars und Cafés.

Im Büro

Von Anfang an war ich beeindruckt von der Klarheit der Entwürfe aus dem Büro RCR, besonders bei den kleineren Gebäuden, die sich harmonisch in die Umgebung einfügen. Sie stören nie, sondern unterstreichen eher die Besonderheit des Ortes, machen den Nutzer auf seine Schönheit aufmerksam. Nichts ist übertrieben, alles scheint genau so sein zu müssen, wie es ist.

Diese Werte, die ich schon auf Fotos in Veröffentlichungen gespürt habe, konnte ich dann bei der Arbeit im Büro wiederfinden.

Es wird wieder und wieder die Form, das Material, das Detail diskutiert und notfalls, wenn etwas nicht harmonisch scheint, wird bis zuletzt geändert. Dadurch verlängern sich selbstverständlich die Entwurfsprozesse. Selbst während des Baus werden viele Details geändert oder entwickelt, Materialien überprüft. Lichtplanung wird sehr ernst genommen und mit vielen Lichtproben am Bau optimiert.

Sehr positiv überrascht war ich vom direkten Kontakt und den häufigen Diskussionen, die ich von Anfang an und trotz meiner Sprachschwierigkeiten mit meinen Chefs, Rafael Aranda, Carme Pigem und Ramón Vilalta hatte.

Bürosprache ist Spanisch mit Ausländern, sonst natürlich Katalanisch, Englisch wird nur im Notfall, unter Kollegen gesprochen. Treffen oder auch Telefongespräche sind in Spanien wesentlich informeller als in Deutschland. Die Atmosphäre im Büro mit etwas über zwanzig Personen ist äußerst angenehm, sehr familiär. Die Kollegen sind sehr jung und stammen aus den verschiedensten Ländern Europas, aus Argentinien und aus Japan.

Es herrscht keine Konkurrenz untereinander, alle sind sehr hilfsbereit, erklären gern alle arbeitsbezogenen Fragen und sind auch sonst sehr behilflich was das Einleben betrifft – von der Anmeldung bis hin zu Fragen der medizinischen Versorgung. Jeder, egal woher, wird sofort von den Kollegen aufgenommen und integriert.

Man arbeitet sehr viel, 47 Stunden in der Woche, oft auch bis in den späten Abend hinein und am Wochenende. Es gibt 23 Urlaubstage im Jahr, allerdings sind diese nicht sehr flexibel, da das Büro im Sommer drei Wochen komplett schließt. Die Arbeitszeiten sind auf 8.30 bis 13 Uhr und 15 bis 20 Uhr festgelegt. In der zweistündigen Mittagspause geht man meistens nach Hause, um sich kurz vor drei wieder mit den Kollegen auf einen gemeinsamen Kaffee zu treffen. Wir unternehmen auch in der Freizeit sehr viel gemeinsam. Ausflüge und Reisen oder Exkursionen zu Baustellen unseres Büros, die häufig mit einem Picknick am Strand abschließen, intensivieren die kollegiale Atmosphäre.

Ich habe gleich zu Beginn meiner Anstellung ein eigenes kleines Entwurfsprojekt bekommen – den Umbau eines alten Stallgebäudes – das heißt, ich hatte von Anfang an die Möglichkeit, konzeptionell zu arbeiten und zu entwerfen. Leider hängt es bis jetzt immer noch an den Auftraggebern, ob der Umbau verwirklicht werden kann.

Mittlerweile habe ich an einigen Wettbewerben mitgearbeitet und auch für drei die Projektleitung übernommen. Einen großen Wettbewerb für den Hauptsitz eines Pharmakonzerns in der Nähe von Barcelona mit Büros und Laborräumen (18750 Quadratmeter Nutzfläche) haben wir gewonnen, und ich bearbeite auch die weitere Planung.

Ein weiteres Projekt ist die Kellerei Perelada in der Nähe von Figueres. Das »Baisco« – die erste Phase der Genehmigungsplanung – ist abgeschlossen, nun beginnt die nächste Planungsphase, das »Ejecutivo«.

Kürzlich schlossen wir einen sehr großen Wettbewerbsbeitrag für ein Projekt in Dubai ab, dessen Leitung ich übernommen hatte. Ich fand das Projekt sehr spannend, da es um die Verknüpfung verschiedener Nutzungen ging (Arbeiten, Wohnen, Gastronomie, Handel, Landschaftsplanung). Das Team war bunt gemischt mit Kollegen aus Spanien, Portugal, Frankreich, Ungarn und Dänemark, außerdem arbeiteten wir mit dem befreundeten belgischen Büro Coussée & Goris zusammen. Die Kommunikation mit ¬Belgien per Videokonferenz und E-Mail funktionierte sehr gut, und wir ¬organisierten zwei kurze Workshops in Olot.

Freundschaften

Alles konzentriert sich sehr stark auf die Arbeit. Einen großen Teil der Freizeit verbringe ich mit den Kollegen, wobei das Feiern nicht zu kurz kommt. Es werden auch viele gemeinsame Abendessen organisiert – mit äußerst ¬interessanter internationaler Speisekarte.

Die Entfernung von 120 Kilometern nach Barcelona ist relativ groß, wenn man kein eigenes Auto besitzt. Der Bus braucht mehr als zwei Stunden. Trotzdem bin ich häufig dort, denn einige meiner ehemaligen Kollegen wohnen mittlerweile in der Stadt. Der Kontakt ist weiterhin gut und intensiv. Schnell lernt man so weitere Leute kennen, und auch über andere deutsche Architekten, von denen es sehr viele in Barcelona gibt, wird der Bekanntenkreis schnell größer. An den Wochenenden bin ich viel unterwegs. Im Sommer sind wir natürlich oft an der Costa Brava, aber auch Frankreich ist nah und ein beliebtes Ziel für Wochenendausflüge.

Was mir häufig fehlt ist die Abwechslung an Wochentagen. Es gibt zu wenige verschiedene Bars oder Restaurants, nur ein Kino und ab und zu Programmkino. Das ist von Nachteil, wenn man abends nach der Arbeit einfach abschalten will oder Neues und Anderes sehen möchte. Wieder muss man viel Eigeninitiative zeigen und beispielsweise Basketballspiele oder Filmabende mit den Kollegen organisieren.

Ich schreibe gern Briefe und telefoniere viel und habe deshalb nicht das Gefühl, dass meine alten Freundschaften in Deutschland durch meinen Aufenthalt im Ausland an Qualität verloren haben. Ich verbringe meine Urlaube immer in Deutschland, was viele verwundert. Aber es ist mir wichtig, mit meinen Freunden den Alltag zu leben, an dem ich nicht teilhabe, weil ich in Spanien bin. Natürlich bekomme ich auch viel Besuch aus Deutschland, ¬einige meiner Bekannten waren bereits wiederholt in Olot.

Eine Besonderheit ist mein fester, unbefristeter Arbeitsvertrag, was kaum einer meiner Bekannten in Spanien hat. Das heißt, dass ich in Spanien krankenversichert bin (zusätzlich zur deutschen Privatversicherung), Steuern zahle und auch Arbeitslosengeld bekäme.

Die Bedingungen in Spanien, und vor allem in Barcelona, sind für Architekten wegen der großen Nachfrage nach Jobs und der hohen Zahl ausländischer Interessenten nicht optimal. Ich vermute, dass es für die Architekturbüros in Barcelona, ähnlich wie in Deutschland, einfach günstiger ist, freie Mitarbeiter einzustellen als feste.

Mittelfristig werde ich nach Deutschland zurückgehen. Organisatorisch steht dem nichts im Wege. Für den Eintrag in die Architektenkammer gelten dieselben Bedingungen, egal ob man in einem Büro in Deutschland oder in Spanien gearbeitet hat.

Vorbereitung

Um für sich selbst das Maximum aus dem Auslandsaufenthalt ziehen zu können, sollte man über gute Grundkenntnisse der Fremdsprache verfügen. Mitarbeiter ohne ausreichende Verständigungsmöglichkeiten wurden häufiger mit der Arbeitssituation unzufrieden, weil sie nicht genug anspruchsvolle Aufgaben bekamen. Das hat sich dann immer gelegt, wenn sich der Kollege nach einiger Zeit besser verständigen konnte.

Ich empfehle jedem, sich frühzeitig um ein Auslandsstipendium zu kümmern. Das Leonardo Da Vinci-Stipendium wird von der Europäischen Union finanziert und unterstützt, soweit mir bekannt ist, Arbeitspraktika in einem zeitlichen Rahmen von sechs bis neun Monaten. Die Höhe des Zuschusses hängt von dem Zielland ab. Für das Praktikum – während des Studiums oder innerhalb des ersten Jahres nach dem Abschluss – bewirbt man sich beim Akademischen Auslandsamt der eigenen Universität oder Hochschule.db, Mo., 2007.04.02

02. April 2007 Andrea Schmidt

... hier ist gerade so viel möglich

(SUBTITLE) Andreas Becker und Anke Kunzmann, seit 2005 in Dubai

Jeder Architekt hat, wenn er sich dazu entschließt, sein berufliches Glück im Ausland zu suchen, ganz individuelle Gründe. Neugier, Abenteuerlust, wirtschaftliche oder ideelle Ziele oder einfach nur der Wunsch, überhaupt einen Job zu haben, werden dabei oft genannt. Für uns waren es bei unseren unterschiedlichen Auslandsaufenthalten jedenfalls immer wieder andere.

Wir wollten schon immer ins Ausland. Kurz entschlossen brachen Anke und ich deshalb nach unserem Diplom an der TU Braunschweig 1996 für vier Monate nach San Francisco auf, um dort den Start in die Karriere zu suchen. Leider wurde daraus nichts, denn wir merkten schnell, wie wichtig es ist, vorab ausreichende Informationen über das Gastland zu sammeln, die Visa- und Arbeitsbestimmungen zu kennen – und dass neben Engagement und Geduld auch Berufserfahrung gefordert wurde. So kehrten wir nach Deutschland zurück, um uns gezielt zu wappnen. Während der nächsten viereinhalb Arbeitsjahre nutzten wir Reisen nach Kanada, in die USA und nach Australien, um vor Ort weitergehende Informationen bei lokalen Architektenvertretungen zu sammeln. Außerdem fuhren wir nie ohne englischsprachige Kurzbewerbungen in der Tasche in den Urlaub.

Als wir im Oktober 2000 während eines Australienurlaubs in Sydney nach einigen Gesprächen in Architekturbüros beide Jobs angeboten bekamen, wurde der Traum, im Ausland zu arbeiten, dann endlich Realität. In Vorbereitung unserer Abwesenheit regelten wir die Aussetzung der Zahlung und den Erhalt des Anspruchs auf Arbeitslosengeld und sicherten uns das Recht auf Wiedereinstieg in die gesetzliche Krankenkasse (wichtig!). Für den Australienaufenthalt schlossen wir eine private Auslandskrankenversicherung ab. Die Versorgungskammer hatte einen neuen, privat zu zahlenden Beitragssatz für uns festgelegt. Im Mai 2001 begannen dann dreieinhalb erlebnis- und lehrreiche, aufregende und wegbestimmende Jahre in Sydney. Das Schulenglisch in ein Berufsenglisch zu verbessern, war eine ebenso große Herausforderung wie sich auf einem fremden Kontinent zurechtzufinden. Diese internationale Berufserfahrung hat uns aber Türen geöffnet und das Selbstbewusstsein gestärkt, etwas Neues und Unerprobtes zu wagen. Ohne Sydney hätte es Dubai für uns vielleicht nicht gegeben.

Sydney – eine Etappe

PTW Architects, ein international tätiges Büro, erwies sich als ein sehr guter Arbeitgeber. Die Projekte, an denen wir verantwortlich mitarbeiten konnten, reichten von großen Wohnbauvorhaben in Sydney bis hin zum National Swimming Centre Peking für die Olympischen Spiele 2008. Projektpartnerschaften mit chinesischen Büros oder auch mit Foster and Partners ermöglichten zusätzliche Erfahrungen. Was zunächst für ein Jahr geplant war, verlängerte sich schnell auf zwei. In diese Zeit fiel auch die Geburt unserer Tochter Marlene und wir wurden zur Kleinfamilie.

Nach dreieinhalb Jahren Australien kam allerdings der Punkt, an dem wir eine grundlegende Entscheidung über unsere Zukunft treffen mussten. Unser Visa-Status (gesponsertes Businessvisum) ließ wenig Veränderungsspielraum zu, der eingefrorene Anspruch auf Arbeitslosengeld in Deutschland drohte auszulaufen und das seit der Geburt unserer Tochter weggefallene zweite Gehalt machte sich schmerzlich bemerkbar. Dazu kamen die in Deutschland fortlaufenden Kosten (Versicherungen, Architektenversorgungswerk, Miete). Schweren Herzens kehrten wir deshalb Ende 2004 nach Deutschland zurück, wurden vom deutschen Sozialsystem aufgenommen und nach kurzer Zeit fand ich auch eine befristete Anstellung bei Foster and Partners in Berlin.

Weiter nach Dubai

Gegen Ende der befristeten Anstellung, Mitte 2005, machte mich eine Freundin auf eine Arbeitsmöglichkeit in Dubai aufmerksam; das dortige Partnerbüro suchte Mitarbeiter. Die Unsicherheit auf dem deutschen Arbeitsmarkt und die positiven Erfahrungen in Australien ließen ein weiteres Auslandsabenteuer nicht unerreichbar scheinen. Der Ausdruck Wirtschaftsflüchtling ist hierbei sicherlich nicht aus der Luft gegriffen.

Ich sandte meinen Lebenslauf und einige Arbeitsproben nach Dubai und erhielt per E-Mail einen vorbereiteten Vertrag zur Unterschrift zurück. Ohne mich wirklich vorher auf Dubai vorbereitet zu haben, ging das doch ein wenig schnell. Das Büro reservierte ein Hotelzimmer, und so flog ich für drei Tage zum »Meet and Greet«; in der Tasche die Familien-Checkliste (Wohnungsangebote und -preise, Kindergartenmöglichkeiten, Supermarktangebote etc.), um möglichst einen allumfassenden Eindruck der Boomtown Dubai zu bekommen. Schon vier Wochen später trat ich meine Stelle als Senior Architect bei Cansult Ltd an und nach weiteren vier Wochen war die Familie in Dubai wieder vereint.

Das Büro: Aufgaben und Arbeitssituation

Cansult Ltd., ein ursprünglich kanadisches Büro, hat schon früh den Schwerpunkt seiner Tätigkeit auf den Mittleren Osten verlagert und ist in den Emiraten und weiteren Nachbarländern Dubais mit Niederlassungen vertreten. So konnten sie als eines der ersten ausländischen Büros gleich zu Beginn der boomenden Bautätigkeit und der damit verbundenen Nachfrage nach Ingenieur- und Entwurfsleistungen tätig werden. Im Oktober letzten Jahres fusionierte Cansult Ltd mit Maunsell, einer ebenfalls im mittleren Osten erfolgreichen Ingenieurgesellschaft mit australischen Wurzeln, um gemeinsam als 17. Tochter in dem weltweit operierenden Firmenverbund AECOM einzutreten. Städte- und Infrastrukturplanung, Tragwerksplanung und Haustechnik, Straßen und Brücken, Architektur und Landschaftsplanung sowie Projektmanagement sind die Schwerpunkte des breiten Leistungsangebotes. Durch seine interdisziplinäre Ausrichtung ist das Büro in der vorteilhaften Lage, Bauherren Gesamtpakete anzubieten.

Da in Dubai kein nicht lokal registrierter Architekt ohne örtliches Partnerbüro (mit entsprechenden Lizenzen) bauen darf, ergaben sich für Cansult Maunsell / AECOM schon Projektpartnerschaften mit gmp, Schlaich Bergermann und Partner oder HOK.

In der Abteilung Hochbau arbeiten etwa fünfzig Architekten und Ingenieure, mehrheitlich westlicher Herkunft, unterstützt von einer Heerschar indischer Bauzeichner. Die Architekten und Ingenieure des Dubai-Büros erarbeiten überwiegend die Konzepte für Projekte. Nach der Entwurfsphase werden diese an die Kollegen im Nachbaremirat Sharjah übergeben. Dort werden die Ausführungspläne und die Ausschreibungsunterlagen erstellt, künstlerische Oberleitung und Bauherrenkontakt bleibt allerdings bei den Entwurfsverfassern in Dubai.

Die meisten Projekte, die augenblicklich in Dubai entstehen, werden von Großinvestoren initiiert. In der Konzept- und Entwurfsphase sind weder die zukünftigen Betreiber noch Endnutzer bekannt. Häufig hat der Bauherr deshalb auch keine sehr klare Vorstellungen davon, was er eigentlich möchte. So ist man leider oftmals auf Vermutungen und Annahmen angewiesen und muss generell sehr flexibel sein. Unvollständige Bauvorschriften tragen ebenfalls nicht immer zur Planungssicherheit bei.

Unwissenheit und Willkür bei den Ämtern und Planungsbehörden in Dubai und angrenzenden Emiraten stellen ein sehr großes Problem dar. Da keine gewachsenen Regularien und Vorschriften existieren, legen die meisten Firmen bei ihren Planungen internationale bzw. amerikanische Codes zugrunde. Außerdem gilt es, in unterschiedlichen Bezirken der Stadt jeweils speziell erarbeitete »Design Guidelines« zu befolgen, die oftmals lückenhaft und in sich widersprüchlich sind. Selbst innerhalb dieser Gebiete werden Vorschriften von Projekt zu Projekt geändert oder neu ausgelegt.

Oft können die neu gegründeten Genehmigungsbehörden dieser Areale nur durch großen persönlichen Einsatz der Architekten davon überzeugt werden, den Genehmigungsprozess formal und sachlich zu begleiten; eine konstante Herausforderung.

Der Umgang mit örtlichen Handwerkern und Firmen erweist sich ebenfalls als Geduldspiel. Überwiegend pakistanische Arbeiter, oft ungelernt und unterbezahlt, setzen in Zwölf-Stunden-Schichten und Sechs- bis Siebentage-Wochen Architektenentwürfe um. Bei der Mehrzahl der neu entstandenen Villen und Apartmentgebäude ist neben der daraus resultierenden oft mangelhaften Ausführungsqualität allerdings auch die Entwurfsqualität ein Problem. Beim Anblick mancher Gebäude wünscht man sich häufig, der Architekt hätte sich bei seinem Griff in die reiche »Stilkiste« der Geschichte auf nur eine Epoche beschränkt; schmerzhafte Beispiele in Stucco Lustro, gerne auch in Pink, säumen die Straßen.

Erstes eigenes Projekt

In wenigen Monaten ist der Baubeginn für eines meiner ersten Projekte in Dubai. Der Bauherr und das Büro ließen mir freie Hand beim Entwurf des 27-geschossigen Büroturms West Bay Tower in der Business Bay, eines neuen Gewerbegebietes in zentraler Lage, auf dem zurzeit 220 Büro- und Wohntürme mit bis zu 70 Geschossen entstehen. So konnte ich hier meine sehr persönliche Vorstellung eines modernen Bürogebäudes konzipieren und umsetzen. Doch solche Freiheiten sind nicht die Regel.

Seit einem knappen halben Jahr sind unsere Büros in Dubai und Sharjah außerdem schwerpunktmäßig mit der Planung der Al Waab City in Doha beschäftigt. Auf 117,5 Hektar soll hier eine Stadt in der Stadt mit 585 Villen, 1550 Apartments, einer Shoppingmall, Kino, Hotel, Supermarkt, Bürogebäuden sowie der gesamten Infrastruktur entstehen. Die Bauherren wünschen sich für das Gebiet eine moderne Übersetzung traditioneller arabischer Stilelemente und eine spezifische Wiedererkennbarkeit. Meine Aufgabe ist der Entwurf zweier Bürogebäude mit 80000 m² und 90000 m² BGF: Das »kleinere« Gebäude befindet sich inzwischen in der Detailplanung, das größere werde ich Mitte Mai an die Kollegen in Sharjah übergeben.

Leben in Dubai

Mein Gehalt ist aufgeteilt in ein Grundgehalt und Pauschalen für Unterkunft und Transport. Die betrieblich angebotene private Krankenversicherung ist seit neuestem Pflicht bei Casult Maunsell / AECOM, die Firma trägt fünfzig Prozent der Beiträge. Unser monatlicher Eigenanteil von 160 Euro für die gesamte Familie ist im Vergleich zu einer deutschen Privatversicherung fürs Ausland günstig, das Leistungsspektrum allerdings auch geringer. Weder Zahnarztbesuche noch Vorsorgeuntersuchungen sind darin enthalten. Pro Arztbesuch wird eine Eigenbeteiligung verlangt und generell dürfen die anfallenden Kosten pro Jahr pro Person umgerechnet 100000 Euro nicht überschreiten, was im Ernstfall eng werden kann. Erst kürzlich wurde Schwangerschaft ins Leistungspaket aufgenommen, was uns besonders entgegenkommt, da unser zweites Kind unterwegs ist. Die Regierung in Dubai arbeitet an einem generellen gesetzlichen Versicherungskonzept, aber keiner weiß Genaueres über dessen Umfang oder wann es in Kraft treten soll. Abu Dhabi hat kürzlich eine Krankenversicherungspflicht für alle Einwohner eingeführt.

Da Dubai bisher noch keine Einkommensteuern erhebt, landet der Bruttoverdienst (ungefähr das Doppelte meines letzten deutschen Verdienstes) auf meinem Konto. Hiervon gehen allerdings in voller Höhe auch unsere Beiträge zur Rentenversorgung an das Architektenversorgungswerk in Deutschland ab. Überhöhte Mieten, Schulgeld für den Privatkindergarten/-schule, der notwendige Unterhalt zweier Autos und steigende Lebenshaltungskosten reduzieren die Summe leider erheblich.

Generell ist die Kostenentwicklung in Dubai unberechenbar. Der Mietspiegel stieg allein in den letzten 18 Monaten um über 80 Prozent, die Kindergartengebühren wurden gerade um zehn Prozent auf 5500 Euro Jahresbeitrag erhöht. Besonders schmerzlich bei fast 16 Wochen Ferien im Jahr, die den beruflichen Wiedereinstieg von Anke hier annähernd unmöglich machen. Große Ersparnisse kann man als Alleinverdiener mit Familie in Dubai nicht ansammeln, aber wir kommen gut zurecht und unser Lebensstandard hat sich gegenüber Deutschland trotzdem gesteigert. Aber alles hat seinen Preis: So muss man sich an eine reguläre 45-Stunden-Woche, die sich aber meist auf über 50 Stunden einpendelt, gewöhnen. Überstunden werden nicht bezahlt und 22 Urlaubstage sind auch nicht üppig. Zum Glück wechselte das Büro vor meiner Zeit schon zu der 5-Tage-Woche, was in Dubai aber eher die Ausnahme darstellt.

Architekturkultur

Das anhaltend große Medieninteresse an der Stadt und ihrer Entwicklung führt allmählich zu einem Umdenken auch über die planerische Qualität der Gebäude. Immer mehr international renommierte Firmen gründen Niederlassungen und wünschen sich dafür repräsentative Bauten. Türme schießen wie Pilze aus der Erde und in den Zeitungen wird fast jede Woche ein neues Großprojekt vorgestellt. Sofern es nicht das größte, längste, höchste oder teuerste der Welt ist, hält sich die Aufmerksamkeit darüber aber in Grenzen. Mittlerweile gibt es in Dubai und Abu Dhabi Pläne dazu, Bauten von so bekannten Kollegen wie Zaha Hadid, Foster and Partners sowie Tadao Ando, Frank O. Gehry und Jean Nouvel zu verwirklichen. Solche Beispiele direkt vor der Haustür und ihre Auswirkung auf den Immobilienmarkt werden sicherlich dazu beitragen, auch die Qualität der Alltagsarchitektur in den Emiraten zu verbessern.

Fazit

Die Arbeit im Ausland, der Kontakt und Umgang mit Kollegen aus den unterschiedlichsten Nationen und Kulturen sowie die Erfahrungen mit den jeweils landesspezifischen und lokalen Eigenheiten haben unseren Erfahrungshorizont erweitert. Und die Auftragslage von Cansult Maunsell ist nicht nur sehr gut, sondern es warten auch spannende Projekte, so dass Dubai für uns weiter interessant bleibt.

Leider ist eine Stadt wie Dubai für die meisten eher eine Art »Umsteigebahnhof« als eine Endstation. Viele westliche Familien verlassen Dubai so schnell wie sie kamen. Ein wenig Umbruchstimmung, verbunden mit wachsender Unsicherheit in der »Auswanderer-Gemeinschaft« lässt sich nicht leugnen. Denn generell darf man nicht vergessen, dass dies kein demokratisch regiertes Land ist. Auch wenn der Scheich von Dubai nach bestem Wissen und Gewissen regiert, ist das Wohlergehen der »Expat Community« nicht seine oberste Priorität. Gesetze und Regularien werden oft erst verabschiedet, wenn sie für uns schon schmerzhaft überfällig sind, wie beispielsweise der Mieterschutz. Sie können außerdem gegebenenfalls genauso rasch wieder außer Kraft gesetzt werden. Vielen westlichen Familien sind diese Unwägbarkeiten zu groß, um sich hier längerfristig niederzulassen. Ein Großteil unseres Bekanntenkreises wird Dubai in diesem Jahr verlassen, manche planmäßig, manche aber auch, um nicht am Ende mit größten finanziellen Schwierigkeiten konfrontiert zu werden.

Wir persönlich haben uns im Laufe der Zeit mit dem sehr eigenen »Dubai-Leben« angefreundet, auch wenn es manche Einschränkung bedeutet und besonders die langen extrem heißen Sommer eine große Herausforderung darstellen. Sofern sich in der großen Weltpolitik keine drastischen Änderungen ergeben, wird in Dubai auch in den nächsten Jahren weiter geplant und gebaut werden und dank des steigenden internationalen Architekteneinflusses werden immer qualitativ hochwertigere Bauwerke entstehen.

Auf die viel gestellte Frage »... und wie lange bleibt Ihr noch so?«, antworten wir derzeit meist mit »noch eine unbestimmte Weile, gerade ist hier so viel möglich ...« oder: »Wir haben noch nicht genug gespart und der Job ist gerade so sicher!«db, Mo., 2007.04.02

02. April 2007 Andreas Becker

Zwischen den Kulturen

(SUBTITLE) Marina Stankovic in Korea, China und Taiwan

Ein Künstler aus Korea erreicht nach einigen Zwischenstationen Amerika, eine kanadische Architektin orientiert sich von Deutschland nach Korea: East goes West — West goes East. In Suwon-Seoul kreuzen sich ihre Wege. Hier realisiert Marina Stankovic ein Museum für den Medienkünstler Nam June Paik.

Gegenläufige Bewegungen führen die beiden Nomaden im Herkunftsland Nam June Paiks zusammen. Zu Beginn des Koreakriegs war Paik zunächst nach Japan geflohen, in den sechziger Jahren war er Mitglied der Fluxus-Bewegung in Deutschland und in den Siebzigern wurde er amerikanischer Staatsbürger. Vor einigen Jahren erwarb die koreanische Gyeonggi Cultural Foundation eine beachtliche Anzahl seiner Arbeiten mit dem Ziel, ein NJP Museum zu errichten. Wenige Monate vor der Grundsteinlegung für den Neubau in Suwon stirbt Paik jedoch in Miami.

Auch die Wege von Marina Stankovic weisen nomadische Tendenzen auf. Bereits in ihrer Biografie sind die Grenzen der Länder relativiert: 1960 in Belgrad geboren, in Mailand aufgewachsen, Studium in Toronto und die Mitarbeit im Tessiner Büro bis sie Mitte der achtziger Jahre ein eigenes Büro in Berlin aufbaut. Hier entstehen mehrere Bauten, teilweise in Kooperationen wie beim Umbau des Preußischen Landtags zum Abgeordnetenhaus, bei dem sie mit den Architekten Jan und Rolf Rave und Walter Krüger zusammenarbeitet. Die früh praktizierte Teamfähigkeit und offene Arbeitsweise werden sich als eine wichtige Voraussetzung für den Weg nach Korea, China und Taiwan erweisen.

Begegnungen mit Asien

Die erste unmittelbare Asien-Begegnung findet 2003 beim Wettbewerb für den Fortune Plaza in Chongqing, einem neuen Zentrum in Westchina, statt. Marina Stankovic führt ein kleines Architekturbüro, ähnlich ist die Situation bei befreundeten Berliner Kollegen. Ihr gemeinsames Interesse besteht an der Teilnahme an Wettbewerben im asiatischen Raum – so wie es einige deutsche Großbüros bereits erfolgreich leisten. Auf Initiative von Gerald Blomeyer schließen sich mehrere Berliner Architekten und das chinesische Partnerbüro Conceptext aus Beijing zusammen: Eicke Becker, Bernd Faskel, Zamp Kelp, Gernot und Johanne Nalbach, Rolf Rave und Marina Stankovic firmieren als AXIS-Group beim Wettbewerb und gewinnen den ersten Preis. Damit hatten sie einen »world leader«, das Architekturunternehmen Hellmuth, Obata Kassabaum (HOK), mit rund 1800 Mitarbeitern, abgehängt. Die Hoffnungen der AXIS-Group sind zunächst groß: Ein ganzes Quartier in einer wachsenden Metropole zu errichten – fast unvorstellbar! Doch wird das erste staunende »Unglaublich« in den folgenden zähen Verhandlungen mit dem Bauherrn zur Tatsache. Es wird deutlich, dass die chinesischen Produktionsprozesse von Architektur und Städtebau mit den Vorstellungen der AXIS-Group divergieren, wobei der Anspruch an einen gewissen Ausführungsstandard von Bauherrnseite nicht mitgetragen wird. Bei den Gesprächen mit den chinesischen Partnern wird deutlich, dass es unerlässlich ist, »between-the-lines« zu lesen. Die Verhandlungen werden eingestellt. Wichtig bleibt jedoch die Erfahrung, sich als Team auf dem

internationalen Wettbewerbsmarkt neben den Giganten durchsetzen zu können.

Das Thema »Bigness«, wie Koolhaas es als Phänomen angesichts der asiatischen Wirtschaftspotenziale und des demografischen Wachstums beschreibt, fasziniert Marina Stankovic. Anders als in Europa scheinen hier zukunftsorientierte Konzepte in einer neuen Architektursprache möglich. So folgen in den nächsten Jahren weitere Wettbewerbsbeiträge für Kultureinrichtungen in Korea für das Seoul Center of Performing Arts, das Asian Cultural Center in Gwangju, das Prehistroy Museum in Jeongok und in Taiwan für das National Performing Arts Center in Kaohsiung sowie für das Eternal Golden. Stankovic besucht diese Orte und entdeckt dabei Land und Kulturen mit ihren Widersprüchlichkeiten von Tradition und Innovation.

Nam June Paik Museum

Einige Monate nach dem AXIS-Erfolg in Chongqing kommt das Angebot der Berliner Architektin Kirsten Schemel zu einer Projektpartnerschaft. Unter dem Titel »Matrix für Paik« hatte sie den internationalen Wettbewerb für das Nam June Paik Museum gewonnen (db 01/04). Im Vergleich zum Chongqing-Projekt handelt es sich nicht um ein Bigness-Thema, sondern um einen signifikanten Museumssolitär in einer Parklandschaft. Die Gyeonggi Cultural Foundation hatte die Absicht, den prämierten Entwurf zu realisieren, doch die Verhandlungen erweisen sich zunächst als äußerst zäh, da unterschiedliche Erwartungshaltungen und Geschäftskulturen aufeinandertreffen. Um die diffizile Auslandsarbeit zu bewältigen, gründen die Architektinnen die »KSMS Schemel Stankovic Ges. von Architekten mbH Berlin«. Mit dieser Neuerung entwickelt sich beiderseits eine offenere Gesprächsführung, und es gelingt, einen Vertrag für das »predesign bis design development« (LPh 1 bis 4/5) abzuschließen. Nun beginnt eine intensive Arbeitsphase mit mehreren Arbeitsaufenthalten in Korea. Zu den aufwendigen Bauherrenbesprechungen reist Marina Stankovic nach Seoul, da ihre Partnerin aus persönlichen Gründen verhindert ist. Hier wird, mit einem speziell einberufenen NJP Museum Building Committee sowie mit dem Kurator John Hanhardt vom NJP Studio aus New York, die weitere Planung erörtert. Zur Realisierung des Projektes sind erhebliche Änderungen des Wettbewerbsentwurfs erforderlich, so dass Stankovic in dieser Arbeitsphase sukzessive einen zweiten Entwurf verfasst. Dabei muss der Baukörper aus Kostengründen auf die Hälfte reduziert werden. Die geplante Matrix-Fassade stößt auf Kritik bei den Kuratoren, da sie als eine zu direkte Interpretation der Medienkunst verstanden wird. So entsteht eine Screen-Fassade, die das Monitorbild mittels mehrerer Glasschichten mit unterschiedlichen Reflexionsgraden und Drucktechniken sowie einer textilen Schicht materialisiert. Um eine Verbindlichkeit für die architektonische Qualität jenseits der Barrieren von Sprache und Kultur zu erreichen, erstellt Stankovic zahlreiche Erläuterungsskizzen, Zeichnungen und Modelle. Materialtafeln für die Fassade werden in Deutschland angefertigt und nach Suwon geschickt, wo sie als Originalvorlage für die koreanischen Firmen dienen. Ende 2005 ist die erste Planungsphase abgeschlossen, jetzt übernehmen die Kontaktarchitekten Chang-Jo die weitere Werkplanung vor Ort. Ihr koreanisches Pendant Hyun B. Kim hatte Marina Stankovic bereits im Vorfeld kennen und schätzen gelernt, da er sich als unersetzlicher Vermittler erweist in Sachen Kultur, Bauvorschriften und technische Durchführbarkeit. »Langnasen brauchen einen Partner vor Ort«, sagt Stankovic selbstironisch lachend.

Im Mai 2006 findet die »Breaking ground ceremony« statt mit zahlreichen Gästen aus Politik und Kulturleben bis hin zu Paiks Frau, der Videokünstlerin Shigeko Kubota. Diese Zeremoniebe hat eine sondere Bedeutung, denn sie wird als ein Verletzen des Bodens verstanden. Um die hierbei entstehenden negativen Energien nicht auf einen Einzelnen zu übertragen, wird die Verantwortung auf viele verteilt: So stehen das Committee, die Politiker und nicht zuletzt die Architekten nebeneinander und betätigen gemeinsam einen Knopf, der die ersten Bodenarbeiten auslöst – der Bau hat damit begonnen. Im Frühjahr 2008 soll das Museum fertig gestellt sein. Das Entdecken der asiatischen Lebens- und Arbeitsweise wird für Marina Stankovic weitergehen, demnächst mit der Gründung einer Dependance in Shanghai.db, Mo., 2007.04.02

02. April 2007 Annette Menting