Editorial

«Das Kongresshaus Zürich darf nicht abgebrochen werden!» Sagt Hochparterre. Das Komitee «pro kongresshaus» hat bei den Architekten agps.architecture und Peter Steiger Studien zu andern Standorten bestellt: Ein Kongresshaus kann im Stadtraum HB, dem grossen Areal beim Zürcher Hauptbahnhof, untergebracht werden, sagt die eine Studie. Und auch auf dem Kasernenareal können Kongresse stattfinden, sagt die andere.

In Bern sorgt der Wettbewerb für das Kunstmuseum Bern für Aufsehen. Alle Pläne, Bilder und Juryberichte dazu sind in der neuen Ausgabe von Hochparterre.Wettbewerbe zu lesen.

Vor Jahren realisierte Hochparterre «Criss & Cross – Design from Switzerland». Im Schoss der Pro Helvetia reist die Ausstellung um die Welt. Ab 6. März ist sie wieder einmal im Land. Anlässlich ihres Aufenthalts im Mu.Dac, dem Designmuseum von Lausanne, wird ein Buch in englisch und französisch erscheinen, das Design aus der Schweiz vom Hund «Barry» über ein Chalet von Ruedi Walli senior bis zu Anita Mosers neuen Schuhen vorstellt. Bald reist die Ausstellung weiter: Auch die Inderinnen und die Chinesen, sollen die Filme, Apparate, Kleider und Plakate aus der Schweiz anschauen.

Wir sind auch sonst in der Fremde unterwegs. Hochparterre.International berichtet von Verkehrsplanung in Peking, dem geplanten Kunstmuseum von Dubai, dem Umgang mit Industriebrachen in Amsterdam und einem feministischen Radio in New York. www.hochparterre.ch/international.

Inhalt

Funde

– Stadtwanderer: Trost für einen Stadtbaumeister

– Jakobsnotizen: Planen in Zürich

– Estermann: Kalte Betten

– Impressum

Titelgeschichte

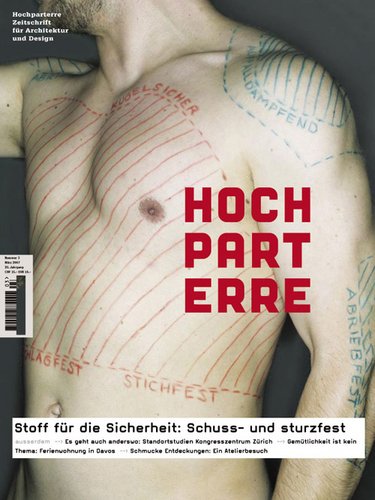

Stoff für die Sicherheit

Brennpunkte

– Zürcher Verkehrserschliessung: Das trojanische Tram

– Designer und Architektinnen im Internet: Alle googeln

– Atelierbesuch: Schmucke Entdeckungen

– Initiativen fordern Stopp: Dreifach gegen die Bauwut

– Ferienwohnung Davos: «Gemütlichkeit ist kein Thema»

– Architektenleistungen: Die Ausbeutung

– Parkett, Stein, Teppich: Welcher Belag gewinnt an Boden?

– Wettbewerb Kunstmuseum Bern: Zeigen oder verstecken?

– Kongresszentrum Zürich: Es geht auch anderswo

Leute

Diskussionen im Architekturmuseum Basel

Bücher

Über Architekturglück, faire T-Shirt-Produktion, Bombay

als Maximum City, Zürcher Baugeschichte und mehr

Siebensachen

Haar am Hals, Rettung im Sack und helfender Henkel

Fin de Chantier

Künstlerhaus, Wohnhaus im Weinberg, Seniorenresidenz,

Schulhaus und Turnhalle und ein gestalteter Lärmschutz

An der Barkante

Mit Balz Halter in Zürich West

Hüttenarchitektur gibt es genug

Die beiden jungen Architekten Reto Pedrocchi und Beat Meier haben sechs Monate nach Bürogründung einen Volltreffer gelandet. Beim Ausbau zweier Ferienwohnungen in Davos genossen sie fast vollständige gestalterische Freiheit und Geld spielte keine grosse Rolle. Im Interview sprechen die beiden Zürcher in Basel über das Bauen in den Bergen, Gemütlichkeit und den eigenen Stil.

Wie kommt ein junges Büro, das zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe kaum Referenzen vorweisen konnte, zu einem solchen Prestige-Auftrag?

Reto Pedrocchi: Erich Schmid, einer der beiden Bauherren der Erdgeschoss-Wohnung, ist zusammen mit Pius App auch Bauherr des geplanten Schatzalpturms von Herzog de Meuron. Der Davoser Hotelier hat die Projektleiterin des Schatzalpturms nach einem jungen Architekturbüro gefragt, das für die Wohnung eine unerwartete Lösung finden könnte. Die Projektleiterin hat uns dann empfohlen.

Wieso genau dieser Entwurf?

Beat Meier: Wir haben zwei sehr unterschiedliche Vorprojekte für zwei verschiedene Benutzergruppen entworfen: Eine „Massenlager“ für acht jugendliche Wintersportler sowie eine Wohnung für ein junges Paar. Die Bauherren haben sich für die letzte Variante entschieden.

Reto Pedrocchi: Erich Schmid und Peter Thöny haben die Wohnung im Erdgeschoss gekauft, weil es in ganz Davos keine Ferienwohnung mit viereinhalb Meter hohen Räumen gibt. In diese „räumliche Ausnahme“ wollten die beiden Herren keinen konventionellen Grundriss einbauen. Sie erwarteten von uns nicht nur einen unkonventionellen Entwurf, sondern auch einen unkonventionellen Nutzungsvorschlag. Insofern ist unser Projekt auch eine Antwort auf die gesichtslosen Zweitwohnungen, die in den Bergen massenweise entstehen.

Wie kam es zum Auftrag für den Ausbau der beiden Attikawohnungen?

Beat Meier: Schmid hat im Auftrag des Investors die Wohnungen im Haus verkauft. Die neuen Besitzer der Attikawohnungen fragten ihn nach einem Architekten, der aus den zwei Wohnungen eine macht. Da hat Schmid uns empfohlen.

Beide Projekte brechen mit jedem Ofenbänkli-Chalet-Klischee. Sie erinnern eher an Designer-Kleiderläden als an Ferienwohnungen. Was sind das für Wohnwelten, die ihr inszeniert habt?

Reto Pedrocchi: Am Anfang stand die klare, fast schon funktionale Raumaufteilung. Bei der Attikawohnungen war uns der Kontrast zwischen den einzelnen Räumen wichtig. Wir haben intern von Filmsets gesprochen: Verschiedene Wohn- und Badewelten sind nebeneinander aufgereiht, ein neutraler weisser Gang, eine Referenz an Stanley Kubriks Film „A Space Odyssey 2001“, verbindet sie. Wer will, kann auch von einer Kulissen-Architektur sprechen. Damit und mit ungewohnt angewendeten und verarbeiteten Materialien versuchten wir die bestehende, durchschnittliche Architektur auszublenden. So ein Über-Akzentuieren funktioniert natürlich nur bei einer Bauherrschaft, die nur wenige Wochen im Jahr in der Wohnung verbringt. Aber grundsätzlich gilt: Wir haben nichts gegen das Chalet! Unser Ofenbänkli hat einfach eine andere Form.

Beat Meier: Wären die Wohnungen dauerhaft bewohnt, wären die Kontraste nicht so dominant ausgefallen. Vor allem die Attikawohnung ist für die Bauherrschaft Ersatz für die Erlebniswelt Hotel. Wichtig ist aber noch etwas anderes: Beide Ausbauten liegen in Davos – und Davos ist eine Stadt. Mit seiner Flachdacharchitektur gehört sie zu einem der urbansten Orte in den Bergen. Auch die älteren Häuser in Davos entsprechen nicht dem Chalet-Klischee. Deshalb haben auch wir uns nicht an diesen traditionellen Bildern von Bauen in den Bergen orientiert.

Trotzdem: Ich habe immer gedacht, eine Ferienwohnung in den Bergen müsse eine gewisse Gemütlichkeit ausstrahlen. Der kühle Dalmatiner-Terrazzo macht einen aber nicht an, sich mit einem Glas Wein auf ein weiches Kissen vor das Cheminee zu setzen und dem Spiel der Flammen zuzusehen. Welche Bedeutung hat der Begriff „Gemütlichkeit“ für die beiden Ausbauten?

Reto Pedrocchi: „Gemütliche“ Hüttenarchitektur gibt es genug in den Bergrestaurants. Gemütlichkeit war weder für die Bauherrschaft, wie auch für uns kein Thema. Es gibt gemütliche Bereiche in der Wohnung, beispielsweise der Wellnessbereich mit seinem geräucherten Eichenboden und dem groben, platinfarbenen Putz an der Wand.

Fürs Bauen in den Bergen, besonders in Davos, gibt es zahlreiche Beispiele aus der Architekturgeschichte des 20. Jahrhunderts. Spielten sie, die Berge oder die lokale Architekturtradition eine Rolle bei eurem Projekt?

Reto Pedrocchi: Für uns nicht, aber viele Besucher der Wohnungen finden alpine Anknüpfungspunkte: die weissen Punkte im Terrazzoboden erinnern die einen an Schneeflocken, das Relief an der Korridorwand erinnert die anderen an vereiste Topografiemodelle. Solche Referenzen waren nie geplant. Wir freuen uns aber darüber, da uns beim Entwurf keine Bildern geleitet haben.

Die Räume sind sorgfältig bis ins Detail gestaltet, wirken aber sehr unpersönlich, ja sogar unbewohnt. Wo bringt sich die Bauherrschaft ein?

Beat Meier: In der Nüchternheit und im Anspruch an die Ausführungsqualität. Sie wollte klare Formen, eine klare Sprache und eine solide und präzise Ausführung. Nichts sollte zuviel sein. Weil beide Bauherrschaften keine konkreten Bilder für ihre Ferienwohnungen hatten, waren wir im Entwurf sehr frei. Gleichzeitig war es für uns sehr schwierig, anhand dieser abstrakten Vorgaben, das Richtige zu finden.

Reto Pedrocchi: Da uns die Auftraggeber nicht mit Lösung eines konkreten Problems beauftragten, mussten wir uns die Entwurfsaufgabe selber stellen. Das waren eine grosse Chance und ein grosser Luxus.

Verstehe ich das richtig? Beide Bauherrschaften hatten keine konkreten formalen Vorstellungen, sondern nur hohe Ansprüche an Ausführungsqualität und Materialien?

Beat Meier: Ja, so unglaublich das klingt. Mit zwei jeweils gegenteiligen Vorprojekten, also einmal die Attikawohnung als fliessender, offener Raum versus die Aneinanderreihung von unterschiedlich ausgefütterten Kammern, haben wir versucht herauszufinden, wo die Bauherrschaft steht. Das Risiko, nicht zu finden, was der Bauherrschaft gefällt, war zwar gross, trotzdem haben wir einen Volltreffer gelandet.

Dann ist die Attikawohnungen kein Massanzug für die Bauherrschaft sondern ein Pedrocchi-Meier-Designerdress?

Beat Meier: Unsere Auftraggeber haben uns bewusst einen Pedrocchi-Meier-Desingerdress abgekauft. Es passierte zwar nichts ohne vorherige Absprache, aber wir genossen praktisch gestalterische Narrenfreiheit.

Beide Wohnungen sind ein starkes Stil-Statement: Die Farbwahl sowie auch die verwendeten Materialien und ihre Verarbeitung erinnern an die 60er und 70er Jahre. Auch das Ornament ist ein Thema. Ist eure Architektur nun Retro-Design oder besonders zeitgenössisch?

Reto Pedrocchi: Wahrscheinlich ist sie beides. Von den Materialien her lehnt sich der Entwurf an die siebziger Jahre an, von der Ausformulierung her empfinde ich es eher als Statement zur zeitgenössischen Architektur. Die Herstellung der kristallinen Formen zum Beispiel, ist teilweise nur mit modernen computergesteuerten Maschinen möglich.

Beat Meier: Ist Retro-Design heute nicht besonders zeitgenössisch? Es ist doch praktisch unmöglich, etwas Neues zu erfinden. Fast alles, das einem heute als neu verkauft wird, gab es schon einmal, vielleicht in einer anderen Form oder Funktion. Die letzten hundert Jahre Gestaltungsgeschichte sind so gut dokumentiert wie keine anderen. Wir machen, was uns gefällt.

Beat Meier hat bei Buchner Bründler das UNO-Projekt, Reto Pedrocchi hat für HdeM Prada Tokio geleitet. Beide Lehrmeister sind in der vorliegenden Arbeit zu erkennen. Welche Bedeutung haben die Lehr- und Wanderjahre fürs eigene Werk?

Beat Meier: Sie waren sehr wichtig. Dass sie nun in unserer eigenen Arbeit sichtbar sind, verstehen wir als Lob an unsere Arbeit. Die Entwicklung eines eigenen Stils geht nicht von heute auf morgen.

Welche Bedeutung hat der eigene Stil?

Reto Pedrocchi: Der eigene Stil ist wichtig, ich frage mich nur, ob er überhaupt möglich ist. Zumindest bei der ersten Arbeit. Wir wissen noch gar nicht genau, was uns interessiert und wo wir hin wollen. Heute entscheidet sich niemand mehr am Anfang seiner Karriere für einen gewissen Stil. Es werden hoffentlich noch viele Einflüsse kommen, die uns verleiten werden.

Die Ferienhalle

Die Ferienhalle liegt im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses am steilen Schatzalphang. Die Wohnung ist eine typische Restfläche: Sie ist direkt auf die Strasse orientiert und hat weder Blick noch einen attraktiven Aussenraum. Um die schlechte Lage zu kompensieren und um mehr Tageslicht in die Räume zu holen, sind sie viereinhalb Meter hoch. Pedrocchi Meier machen die Raumhöhe zur Hauptattraktion. Dafür unterteilen sie den rechteckigen Grundriss in drei Zonen: Eine dunkle Wellness-Höhle im Hang, eine mittlere Raumschicht mit Entrée, Bad, Schlafzimmer und Gäste-WC sowie die offene, dreiseitig belichtete Wohnhalle. Augenfänger ist der aufgeregt gemusterte Trennvorhang der die Nebenräume vom Wohn-Essbereich trennt: Es ist eine horizontal und vertikal unregelmässig gefaltete Wand aus glasfaserarmiertem Kunststoff. Zusammen mit dem eigens fürs Projekt entworfenen Stoffvorhang, der die restlichen drei Wände einhüllt, schaffen die Architekten einen Raum im Raum. Die feierliche Ferienhalle kommt besonders beim Après-Ski zur Geltung, wenn das Licht hinter der Faltwand die gelben Muster leuchten und einen die biedere Umgebung vergessen lässt.

Das Hotel für zu Hause

Für das elegante Penthouse für eine dreiköpfige Familie haben die Architekten die beiden obersten Dachwohnungen des Mehrfamilienhauses zusammengefasst. Pedrocchi Meier belassen die Rohbau-Infrastruktur und reihen entlang eines langen rückwärtigen Korridors alle Haupträume auf. Die Stimmungen erinnert an ein Designer-Hotel: Auf die weite Terrasse hin das loungeartige Wohnzimmer mit seinem Dalmatiner-Terrazzo-Boden, die beiden mit grauem Teppich und grüngrauen Tapeten ausgekleideten Schlafzimmer sowie der platinfarben getünchte Wellnessbereich mit seinem Boden aus geräucherter Eiche. Zwischen dem weissen Gang und den Haupträumen liegen Küche, Gäste-WC, Bäder, Sauna und Waschküche. Einzig ein Gästezimmer sowie ein kleines Heimbüro sind auf die Rückseite ausgerichtet. Der Empfang ist kühl und geheimnisvoll: Man betritt das Penthouse über das Spiegelkabinett des weissen Korridors: Seine Aussenwandseite ist mit lackierten Holzplatten beplankt. Darin spiegeln sich die gegenüberliegenden, matten Corian-Wände. Sie sind zu einem flachen Prismen-Relief gefaltet, so dass das Licht in den Gang hinein gelenkt wird. An den Enden liegen jeweils Fenster. Sie sind so elegant versteckt, dass man tagsüber meint, die weissen Wände würden sich am Ende des Gangs in Licht auflösen.hochparterre, Mi., 2007.03.07

07. März 2007 Roderick Hönig

Turnen im Glashaus

Der Badweiher ist ein typisches Schulhaus-Ensemble, bei dem die Architektur-Jahrringe gut abzulesen sind: Ein pavillonartiges Schulhaus aus den Fünfzigern, eine Schnellbau-Turnhalle aus den Sechzigern, ein strenges Beton-Schulhaus aus den Siebzigern. Nun haben die beiden jungen Architekten Thomas Schwendener und Peter Habe die sanierungsbedürftige Turnhalle ersetzt und am selben Ort eine neue Doppelturnhalle im Minergiestandard erstellt. Ihr grünes Glashaus passt sich trotz der wuchtigen Grösse in die lockere Anordnung der beschaulichen Solitärbauten ein. Wie das geht? In der Längsachse treppt sich das Volumen mehrfach ab: Auf der Ostseite der hohen Halle liegt das eingeschossige Gerätelager, auf der Westseite staffeln das Foyer, der Mehrzweckraum und darüber die Garderoben die Schnittlinie. So passt sich das Volumen dem Massstab den Nachbarbauten an. Faszinierend ist die Fassade, vor allem im Sommer, wenn das Grün der vorgehängten Profilitgläser im Blattgrün der umgebenden Bäume aufgeht. Ihre Lichtdurchlässigkeit verleiht dem Haus Leichtigkeit und Eleganz. Und für den Fall, dass die neue Turnhalle die Sportlust der Einwohner von Muri über die Massen steigert, haben die Architekten schon vorgesorgt: Auf der Südseite kann die Halle erweitert werden.hochparterre, Mi., 2007.03.07

07. März 2007 Roderick Hönig

Vertraut und gemütlich

Die Statistiker sagen es voraus: das Bauen für ältere Menschen ist die Aufgabe der Zukunft. Schon in 20 Jahren wird gemäss verlässlichen Prognosen der Anteil der über 65-Jährigen an der Gesamtbevölkerung von einem Sechstel auf rund ein Viertel steigen. Der Bedarf an altersgerechten Wohnungen wird also rasant ansteigen. Die geläufigste und preiswerteste Variante ist nach wie vor das Altersheim. Wer es sich leisten kann, bevorzugt jedoch einen Platz in einer Seniorenresidenz. Der Begriff der ‹Residenz› bedarf noch der architektonischen Schärfung. Allzu oft wird damit einfach nur oberflächlicher und dick aufgetragener Luxus verbunden, andererseits wollen die Residenzbewohner den Unterschied zum Heim schon spüren.

Dazu braucht es erst einmal eine Architektur, die sich von den klinischen, spitalähnlichen Bauten aus früheren Zeiten distanziert. Die neue Seniorenresidenz Spirgarten in Zürich-Altstetten von Miller & Maranta erfüllt diese Voraussetzung mehrfach. Allein schon die Lage ist ein klares Bekenntnis: die Alten werden nicht irgendwo am Stadtrand beim Grüngürtel versteckt; sie wohnen am Lindenplatz, direkt im geschäftigen Zentrum des Quartiers. Tram- und Bushaltestelle liegen praktisch vor dem Haus, eine Ladenpassage ist schnell erreichbar und gleich über die kleine Nebenstrasse gelangt man zum Hotel Spirgarten mit seinem Restaurant. Entfernt erinnert das Gebäude an ein gutes Hotel oder gar an einen Geschäftssitz einer wichtigen Firma, auf keinen Fall an ein Altersheim. Das liegt in erster Linie an den grossen Bandfestern mit ihren Loggias und an dem mit Jurakalk versetzten Sichtbeton, der mit seiner gelblichen Tönung auf die in Zürich weit verbreiteten Sandsteinfassaden verweist. Das mehrfach geknickte Bauvolumen schlängelt sich über das Grundstück und reagiert damit subtil auf die heterogene Landschaft. Vom Bürogebäude über die Werkstatt bis zum Einfamilienhaus ist dort auf engem Raum jeder Bautyp vertreten.

Drinnen, im Erdgeschoss, haben die Architekten alle gemeinsamen Räume wie den Esssaal, das Café und das Cheminéezimmer mit Ulmenholz und Eichenparkett ausgekleidet. Entstanden sind aber nicht heimelige Holztruckli, sondern moderne Räume mit einer warmen, gemütlichen Atmosphäre und einer entfernten Reminiszenz an die Vierzigerjahre. Miller & Maranta verwenden Holz als ‹vertrautes› Material für die Residenzbewohner; wenn diese für ihren letzten Lebensabschnitt nochmals die Wohnumgebung wechseln stossen sie gerne auf Bekanntes. In den Obergeschossen, wo die 68 Wohnungen und die 18 Einzelzimmer der Pflegestation untergebracht sind, findet diese sanfte und aufmerksame Herangehensweise ihre Fortsetzung, gepaart mit ganz praktischen Lösungen. So tritt man in jeder Wohnung zuerst in ein Entrée mit Einbauschrank und platzt nicht gleich direkt ins Zimmer. Bei jeder normalen Wohnung ist das selbstverständlich, in Altersheimen hingegen nicht. Die grossen Fenster lassen viel Licht herein; die Holzfensterbank ist tatsächlich eine Bank, auf der man sich auch niederlassen kann. Und schliesslich hat jede Wohnung eine eigene Loggia, die räumlich klar von den Nachbarn getrennt ist. Eine geschützte Privatsphäre ist eben auch im Alter eine Qualität, die man als Residenzbewohner durchaus schätzt.hochparterre, Mi., 2007.03.07

07. März 2007 Caspar Schärer

verknüpfte Bauwerke

Seniorenresidenz Spirgarten