Sie sind aus der ostösterreichischen Kulturlandschaft nicht wegzudenken: Buschenschanken. In Klein-Engersdorf haben der Weinbauer Josef Lackner und der Architekt Reinhard Haslwanter in der Heurigen-Topographie einen neuen Akzent gesetzt.

Sie sind aus der ostösterreichischen Kulturlandschaft nicht wegzudenken: Buschenschanken. In Klein-Engersdorf haben der Weinbauer Josef Lackner und der Architekt Reinhard Haslwanter in der Heurigen-Topographie einen neuen Akzent gesetzt.

Die Nebenerwerbsbuschenschank der Familie Lackner in Klein-Engersdorf bestand seit den späten fünfziger Jahren. Als der Sohn 1993 den Betrieb hauptberuflich übernahm, vergrößerte er die Anbaufläche durch Zukauf, begrenzte aber deren spezifischen Ertrag. Die im positiven Sinn schweren Böden in Südlage rund um den Ort ergeben einen guten, oft ausgezeichneten Tropfen. Neben Grünem Veltliner, Weißburgunder und Welschriesling werden auch Riesling, Sauvignon blanc sowie Blauburger und Zweigelt angebaut. Auf der Kremser Weinbaumesse wurden Produkte des ambitionierten Weinbauern und Kellermeisters als Gebietssieger sowie Salonwein gewürdigt.

Die Degustation war lehrreich und schmackhaft, die Konsumation bescheiden im Preis; als Architekturkritiker beschränkt sich der Schreibende aber auf sein Fachgebiet. Man sollte nicht peinlich dilettieren wie gewisse architektonisch schwach beleumdete Gastrokritiker, die - ignorant und unterschwellig überheblich - den dümmlichen Begriff „Designer-Heurigen“ hinwerfen, anstatt von Tranksame und Speisen in faßlichen Worten zu berichten.

Der initiative Weinbauer Josef Lackner erkannte jedenfalls bald, daß er seinen Familienbetrieb nicht bloß auf der Produktionsseite erweitern durfte, sondern auch den Absatz, sprich die Platzzahl in seiner Buschenschank - die er sechs Mal im Jahr für je drei Wochen offenhält - erhöhen mußte. Mit dem Architekten Reinhard Haslwanter entwickelte er über Monate ein betriebliches Konzept, das dieser räumlich sensibel und funktional klug umsetzte. Ein traufständiges, zweigeschoßiges Haus in der geschlossenen Zeile an der Dorfstraße bildete den Bestand. Ein Teil des Erdgeschoßes diente als Gastraum, der schon früher einmal nach rückwärts erweitert worden war, wo Wirtschaftsgebäude und Geräteschuppen anschlossen, die zusammen mit dem Wohnhaus den für die Gegend typischen Hakenhof formen. Das Grundstück steigt von der Einfahrt her um gut eineinhalb Geschoße an und geht über in den langgezogenen, südsüdwestorientierten Weinberg.

Der Architekt schlug nun vor, die klassische Hoftypologie beizubehalten, den Neubau an der Stelle der Schuppen entlang der westlichen Grundgrenze zu situieren und den Hof zu terrassieren. Vom alten Schank- und Gästeraum ausgehend, an der räumlichen Zäsur eines Kachelofens vorbei, entwickeln sich die neuen Räume vorerst auf gleichem Niveau nach hinten, um dann über einige Stufen zu einem Halbgeschoß mit zweiter Schank anzusteigen, von dem nach vor und nach hinten kurze Treppenläufe zu zwei weiteren Gasträumen führen.

Dank dieser Gliederung weisen alle Teilbereiche eine angenehm wohnliche Größe auf. Ein halbes Geschoß tiefer liegen zentral die Toiletten und der elegant überwölbte Weinverkostungsraum. Dahinter folgt der große Keller. Entsprechend der Stufung der Gasträume im Inneren steigt parallel dazu der Hof über zwei Terrassen an, deren letzte mit einer niedrigen Mauer zum Weinberg abgegrenzt wird.

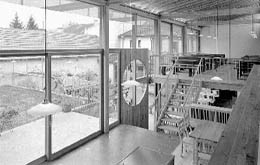

Auf jedem Niveau ermöglichen große verglaste Schiebetüren von Frühling bis Herbst eine unmittelbare Beziehung von Innenräumen und Gartenterrassen. Überhaupt ist die gesamte Trennwand zwischen Gasträumen und Hof auf großflächige Gläser in schlanken Holzrahmen reduziert. Räumlich bietet der lange Neubau daher vor allem ein schirmendes Dach mittlerer Neigung, unter dem ein gegliederter Großraum zahlreiche Blickbezüge hinauf und hinunter, hinaus und hinein anbietet.

In der hohen Mittelzone entsteht mit der zusätzlichen Schank ein neues Gravitationszentrum dieses Heurigen, das, von den beiden oberen Gasträumen flankiert, eine Querachse zum mittleren Hofteil andeutet, sodaß der lange Baukörper Eigenständigkeit gewinnt und über die räumliche Symmetrie einen gegenüber der Längsbewegung zur Ruhe gekommenen Ort schafft.

Ein Gast, von der großzügigen Raumform dieser Gartenhalle beeindruckt, rief bewundernd aus: „Das ist ja wie im Westbahnhof“, womit er wesentliche Qualitätsmerkmale erkannte: Raumhöhe und gestufte Entwicklung. Drinnen erscheint gleich wie draußen, weil über Kopf genügend Luft bleibt und die Glasflächen sehr groß sind. Westseitig verläuft ein hochliegendes Fensterband, das, etwas von der Grenze abgesetzt, auch von dieser Seite Licht eindringen läßt. Wenn die Sonne am späten Nachmittag tiefer sinkt, erreichen ihre Strahlen die Dachuntersicht und die Schar der schlanken Balken, und die obere Raumhälfte beginnt in einem prächtigen Goldton zu glühen.

Für das architektonische Gesamtkonzept ist die Materialwahl wichtig. Hier zeigt sich Reinhard Haslwanter, der gemeinsam mit Peter Fellner die Ausführung betreute, als perfekter handwerklicher Denker und Gestalter. Während die bergende Mauer im Westen, aus Abbruchziegeln gefügt und unverputzt, für ein kräftiges Kontinuum sorgt, besteht die übrige Konstruktion aus schichtverleimtem Lärchenholz. Auch die schlanken Rundstützen hinter der Glasfassade sind aus diesem Holz gefertigt, ebenso die Fenster- und Türrahmen. Schon nach wenigen Monaten hat der Baustoff eine rötliche Färbung angenommen und dominiert zusammen mit den Ziegeln die farblich warme Raumstimmung. Für Teile des Bodens im unteren Bereich wurde dunkler Dolomit verwendet, auf den oberen Ebenen ist es Schiffboden, wieder aus Lärche. Eine Bodenheizung bietet für Winter und Übergangszeiten Behaglichkeit.

Bequem wirken auch die einfachen Tische und Bänke, die von der Bauherrschaft ausgewählt wurden - und keinesfalls schwerfällig, wie man sie leider oft vorfindet. Die flachkegelförmigen Lampenschirme aus Milchglas von geringen Dimensionen sind räumlich nicht wirksam, sodaß die großzügige Gesamtform der Halle gewahrt bleibt. Eine allgemeine Beleuchtung erfolgt indirekt von der Seite.

Überhaupt galt den Gestaltern Zurückhaltung als wichtige Maxime, sodaß der gepflegt wirkende Heurige schon jetzt eine zeitlose Selbstverständlichkeit ausstrahlt, die aber ohne das sorgfältige und kraftvolle Gesamtkonzept nicht jene Qualität erreichen würde, die diese Buschenschank im Vergleich mit anderen zu einem hochstehenden Ausnahmebauwerk werden läßt.