Das neue Museum für die Heidi Horten Collection ist ein gelungener Ort zur Begegnung mit großer Kunst, dem der Spagat zwischen White Cube und Wohnlichkeit virtuos gelingt.

Das neue Museum für die Heidi Horten Collection ist ein gelungener Ort zur Begegnung mit großer Kunst, dem der Spagat zwischen White Cube und Wohnlichkeit virtuos gelingt.

Schön, wenn man nicht sparen muss. Welcher Architekt wünscht sich nicht eine Bauherrin mit tiefen Taschen, die alles möglich macht? Ein Füllhorn kann allerdings auch zum Problem werden; man denke nur an Donald Trumps goldstrotzende Interieurs. Wer sich alles leisten kann, ist gut beraten, über die Angemessenheit der Mittel nachzudenken, die er zum Einsatz bringt.

Das gilt auch für die exquisite Bauaufgabe des Privatmuseums, wie es sich die verwitwete Milliardärin Heidi Horten im Wiener Hanuschhof errichten ließ. Die Kunstsammlung, die Horten mit fachlicher Unterstützung von Agnes Husslein, der ehemaligen Direktorin des Museums der Moderne in Salzburg und der Galerie Belvedere, seit Mitte der 1990er-Jahre aufgebaut hat, war ursprünglich nicht fürs Museum gedacht. Horten integrierte ihre Bacons und Picassos in ihre diversen privaten Wohnsitze. Im Lauf der Jahre wuchs die Sammlung auf mehrere Hundert Objekte, mit einem Schwerpunkt auf der klassischen Moderne, zunehmend ergänzt um Werke der Gegenwartskunst. Man darf vermuten, dass die Sammlung mit wachsender Größe ein Eigenleben zu führen begann und quasi von sich aus danach drängte, in eigene Räume zu übersiedeln.

In die Öffentlichkeit wagte sich ein Teil der Sammlung zum ersten Mal 2018, als das Leopold Museum unter dem aus der Pop-Art entlehnten Titel „WOW! The Heidi Horten Collection“ zentrale Werke zeigte. Die Ausstellung war ein enormer Erfolg bei Presse und Publikum und setzte die Sammlung auf der Landkarte der Privatsammlungen Europas an eine respektable Position. Die Errichtung eines eigenen Museums erschien als der logische nächste Schritt.

In Wien einen guten Platz für ein neues Museum zu finden ist keine leichte Aufgabe. Wenn man ernsthaft mitspielen will, muss man im ersten Bezirk bleiben, wo freie Grundstücke oder zumindest eine Bausubstanz, in die man ohne allzu große Sorgen um den Denkmalschutz eingreifen kann, nicht gerade dicht gesät sind.

Das Hofgebäude im Hanuschhof, in dem das Museum schließlich entstand, erfüllt diese Anforderungen. Es liegt im ersten Bezirk nahe der Albertina, einem der großen Museumstanker, und es ist nicht denkmalgeschützt. Anders als die Albertina, die mit der Kombination aus Flugdach und Rolltreppe, beide von Hans Hollein entworfen, Touristen mit beachtlichem „Wow!“ entgegenkommt, liegt das Horten-Museum versteckt in einem Innenhof. Ursprünglich stand an der Stelle des Gebäudes eine eingeschoßige Reithalle.

Im Jahr 1914 entstand hier im bestehenden Umriss ein dreigeschoßiges Gebäude, das im Erdgeschoß als Wagenpark für die Automobile Erzherzog Friedrichs genutzt wurde. Um den Automobilen mehr Platz zu bieten, kam hier eine Konstruktion mit Säulen aus Stahlbeton zum Einsatz, während für die Bürozellen im Obergeschoß eine konventionelle Mittelmauer aus Ziegel errichtet wurde. Nach außen neobarock verziert, ist dieser Bau exemplarisch für den trockenen, auf höchste Effizienz getrimmten Rationalismus in den letzten Jahren der Monarchie.

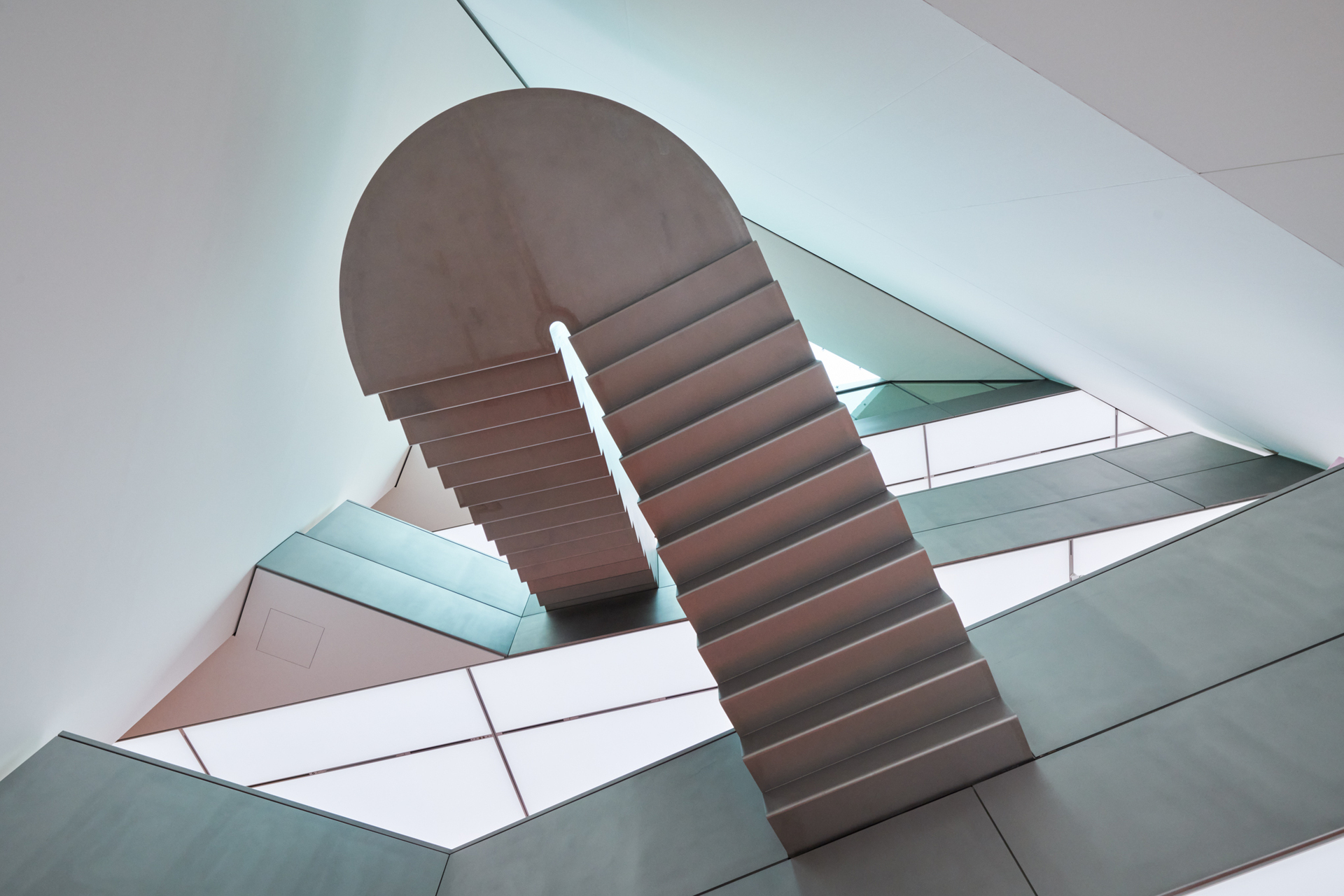

In einem Architekturwettbewerb im Jahr 2019, zu dem drei Büros geladen waren, konnten sich Marie-Therese Harnoncourt und Ernst Fuchs, die unter dem Namen The Next Enterprise Architects firmieren, gegen Ortner und Ortner Baukunst und Kühn Malvezzi durchsetzen. Ihr Konzept lässt den Bestand von außen praktisch unangetastet, entkernt aber den im Grundriss quadratischen Mittelteil, der durch eine über alle Geschoße reichende Halle ersetzt wird. In diese Halle platzieren Next Enterprise zwei um rund 45 Grad verdrehte kleinere quadratische Ebenen für die Ausstellung übereinander und verbinden diese über zwei frei im Raum geführte Treppen. In den Ecken des großen Quadrats im Erdgeschoß entstehen damit Lufträume, die einen spannungsvollen Kontrast zur Horizontalität der Ausstellungsebenen herstellen. Links und rechts der zentralen Halle wird der Bestand nicht entkernt, sondern saniert und in kleinere Ausstellungsräume umgewandelt.

Seine besondere Qualität erhält dieses klare Konzept durch die spielerische Feinjustierung. Die Quadrate der Ausstellungsebenen sind nämlich keine exakten Quadrate, und die Verdrehung um 45 Grad erweist sich beim genaueren Hinsehen auch als ungefähr. Dass die Ebenen nicht exakt übereinanderliegen, gibt der vertikalen Dynamik zusätzlichen Schwung, andererseits erlaubt es konstruktiv, die Lasten der Stahlkonstruktionen in zwei separate Pfeiler abzuleiten. Ein wichtiges Element sind die beiden Treppen aus massivem Edelstahl, die sich in die hofseitigen Lufträume schwingen.

Insgesamt vermittelt das Museum einen wohnlichen Charakter. Die Details sind exquisit, vom Handlauf mit integrierter Beleuchtung bis zu den Anschlüssen der Sicherheitsverglasung zum Hof, der man nicht anmerkt, dass das Gebäude sicherheitstechnisch beinahe ein Safe ist. Im ersten Obergeschoß befindet sich ein von Markus Schinwald gestalteter „Tea Room“, eine mit Gobelins verkleidete höhlenartige Wunderkammer mit einer speziell für diesen Raum entwickelten Deckenskulptur aus rot eloxiertem Aluminium von Hans Kupelwieser.

Den schwierigen Spagat zwischen White Cube und Wohnlichkeit meistern Next Enterprise virtuos, indem sie ihr Projekt als eine „Bühne für die Kunst“ anlegen. Man mag sich daran stoßen, dass durch die Dachverglasungen direktes Sonnenlicht auf manche Kunstwerke fällt und dass die Mischung von künstlichem und natürlichem Licht schwierig ist. Im Kontext einer privaten Sammlung, die aus dem Wohnumfeld in die Kunstwelt migriert ist, kann man das in Kauf nehmen. Als Bühne verstanden, wird sich dieses Museum verändern: Manche Verdunklungen sind bereits installiert, zusätzliche Stellwände für eine dichtere Bespielung vorbereitet. Diese Architektur ist nicht neutral, sondern selbstbewusst und flexibel. Sie wird mit der Sammlung mitwachsen.

Und der Wow-Effekt von außen? Hätte man von Next Enterprise, den Architekten des Wolkenturms in Grafenegg, nicht doch eine kräftigere Geste erwarten dürfen? In diesem engen Hof wäre eine solche Geste wohl verpufft. Der präzise gesetzte Schnitt an der Ecke reicht. Er lässt keinen Zweifel, wo der Eingang ist. Zum verzauberten Ort wird dieser Hof werden, wenn in ein paar Jahren die bunt blühenden Kletterpflanzen die Fassade des Museums überwuchert haben.