25. Oktober 2003 - Architekturzentrum Wien

Ein Blick in den „Achleitner“ (Bd. 1, Salzburg 1980) klärte den Sachverhalt auf- "Leider sind vom ehemaligen Turmhotel „Seeber“ nur mehr Spuren seiner einstigen Erscheinung vorhanden. Der Bau, der aus der vitalsten Schaffensperiode Welzenbachers stammt, hatte die charakteristischen Gestaltungsmerkmale seiner Turmbauten: durch die Lage und Form der Balkone entstand eine Drehbewegung, wodurch die bauliche Höhenentwicklung in einer faszinierenden Weise akzentuiert wurde.”

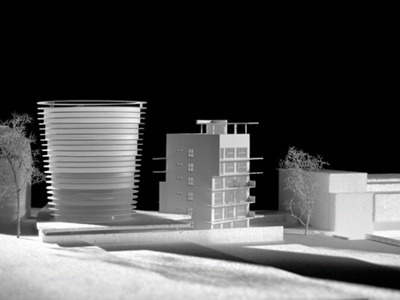

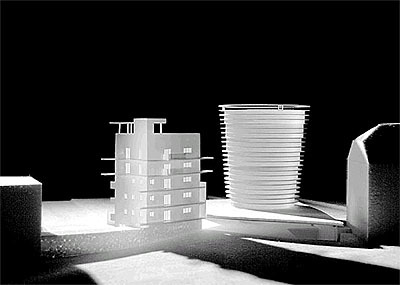

Als die Stadt Hall das Gebäude 1997 erwarb, um es durch den Neubau eines Seminarhotels zu ersetzen, fehlte jede Erinnerung an ehemalige Eleganz. Doch Bruno Sandbichler, Feria Gharakhanzadeh und Inge Andritz, drei junge Architekten, deren eindrucksvolles Schulzentrum in Hall gerade fertiggestellt wurde, gelang es, die Stadtbehörden mit einer österreichweiten Unterschriftenaktion, einem Symposium sowie einer Besichtigungsreise neuester Hotelbauten zu überzeugen, Welzenbachers Turmhotel zu erhalten und für ein Gesamtkonzept einen Architektenwettbewerb durchzuführen. Die Jury unter dem Vorsitz von Quintus Miller sprach unter dem Dutzend Arbeiten dem Projekt von Gerold Wiederin und Andrea Konzett den 1. Preis zu. Ein autonomer, viergeschoßiger Baukörper wahrt Abstand und bildet mit dem sechsgeschoßigen Welzenbacherturm und einem dahinter befindlichen Wohnhaus eine freie Konstellation autonomer Volumen. In betrieblicher Hinsicht empfahl die Jury eine Überarbeitung, die ihr sicherheitshalber nochmals vorgelegt werden sollte. Die nun folgende Phase wird von den Beteiligten verschieden gesehen. Projektverfasser und Stadtwerke Hall als Bauherrin fanden jedenfalls nicht zusammen. Erstere waren bestrebt, ihr Konzept der selbstständigen Volumen zu wahren, während letztere für ihre betrieblichen Vorstellungen die erdgeschossige Anlage einer Küche zwischen Turmhotel und dem davor befindlichen Kurhaus forderten. Die Architekten gedachten dies organisatorisch, mit Catering zu lösen, um die von ihnen nicht gewünschte bauliche Anbindung zu vermeiden. Dies missfiel wiederum den Auftraggebern, die zwischen Kurhaussaal und Seminarhotel eine enge funktionale Beziehung u.a. wegen des regen städtischen Vereinslebens verlangten, weshalb sie ohne Umschweife an die Verfasser des 2. Preises gelangten, das in Wien tätige Architektenpaar mit Tiroler Wurzeln Dieter Henke und Marta Schreieck. Korrekterweise stellten die beiden aber die Bedingung, dass die Jury nochmals zusammentreten müsse. Diese befand knapp mit 4:3 Stimmen, dass die Überarbeitung durch Wiederin/Konzett nicht überzeugend genug ausgefallen sei. Eine gewisse Sorge um den Erhalt des Welzenbacherturms mag dabei mitgewirkt haben, denn immer noch dräute ein dessen Abbruch vorsehendes Projekt eines lokalen Architekten. Der Vorsitzende war vom einseitigen Vorgehen der Bauherrschaft verständlicherweise erzürnt und gab seinem Unmut in einem Kommentar in "werk, bauen+wohnen” (Nr. 12/2001) Ausdruck. Die Wiener Architekturkritiker Ute Woltron und Christian Kühn reflektierten die Problematik im "Standard” (18. und 25. August 2001) beziehungsweise im „Spectrum“ (13. Oktober 2001), und letzterer schloss mit den Sätzen: „Welzenbachers Turm wird also einen jüngeren Bruder aus Stahl und Glas erhalten, der sich der architektonischen Konkurrenz durch die Auflösung der Tektonik ins Objekthafte geschickt entzieht. 2003, zur 700-Jahrfeier der Stadt Hall, wird man sich, wenn alles läuft wie geplant, davon überzeugen können, ob dieses Konzept aufgegangen ist.“ Und da sind wir jetzt zeitlich angelangt. Die Stadt Hall darf dank Salinen und ausgedehnter Handelstätigkeit stolz auf die 700 Jahre Stadtgeschichte verweisen, die sich in einem außerordentlich attraktiven historischen Kern manifestieren, der allerdings von etwas gar breiten Strassen umschlungen ist. An der Nordseite, vor dem ehemaligen Stadtgraben liegt der grosse Kurpark im leicht ansteigenden Gelände. Das 1930/31 erbaute, von Hans Illmer geplante Kurhaus dominiert die südöstliche Ecke und öffnet sich nach Süden und Westen mit kräftigen Pfeilerhallen zum Stadtraum. Die gekonnt proportionierten modernen Fassaden kontrastieren mit den massigen Pfeilern aus ortstypischem Konglomeratgestein. Ein Gebäude der Tiroler Sparkasse versucht an der südwestlichen Ecke ein Gegenüber zu bilden, dazwischen spannt sich ein Hartplatz, dessen Neugestaltung noch aussteht – so wie auch der von den Wienern Maria Auböck und János Kárász entworfene Kurpark seine Ausformung in diesem heißen Sommer noch nicht zu entwickeln vermochte.

Welzenbachers Turmhotel nahm die baukörperliche Höhenentwicklung des Kurhauses auf, schwang sich aber frei in den Park hinein und löste sich mit seinen gut sechs Geschoßen und den dynamisch ausfahrenden Balkonen von der gleichaltrigen Nachbarschaft. Mit seiner konkaven West- und der konvexen Ostfassade initiierte das Bauwerk eine gekurvte städtebauliche Bewegung in den Park hinein, deren Dynamik von einer Gartenmauer an der Ostseite unterstützt wurde. Henke/Schreieck führen diesen Schwung in einem Sockelbauwerk weiter, aus dessen rückwärtigem Teil ein konisch nach oben sich weitender neuer Turm mit sieben Geschossen steigt. Er schließt den städtebaulichen Entwicklungszug vom östlichen Rand des Parks bis an dessen Mitte heran mit einem allseitig wirksamen Baukörper ab. Während der Welzenbacherturm mit jedem Positionswechsel der Betrachtenden seinen Ausdruck ändert, bleibt der neue, dunkle Turm, dessen grossformatige Sonnenschutzlamellen die Geschossdifferenzierung verschleiern, immer gleich. Er dient als Kontinuum, vor dem der blendend weiß erneuerte ältere Partner seine virtuellen Pirouetten dreht. Man wird wohl nicht von ungefähr an das triadische Ballett erinnert. Ob von Westen über den Park hinweg, von Südwesten aus vom Hartplatz am Stadtgraben oder von Südosten die Thurnfeldgasse hinauf – aus jeder Richtung wirkt das ungleiche und doch ausgewogene Paar überzeugend. Obwohl der Neubau ein Geschoß mehr und gut doppelt so viele Zimmer enthält wie der erneuerte Bestand, ist ein volumetrisches Gleichgewicht entstanden, weil der kantige Körper, der meist irgendwie übereck erscheint, dem konischen mit seiner zurückweichenden Rundung die Waage halten kann. Zu den Wohnbauten dahinter an der Thurnfeldstrasse ergibt sich um den kleinen Platz vor dem Hotelfoyer ein angemessener stadträumlicher Dialog.

Von Welzenbachers Turmhotel war der Rohbau weitgehend erhalten geblieben, doch erwies er sich – für die Moderne einigermassen typisch – gelinde gesagt als bauphysikalisch unbekümmert. Welzenbachers Planarchiv ist im Krieg zerstört worden, und so war man für die Ergänzung der seither abgeschnittenen, frei auskragenden Balkonköpfe auf seine Fotografien angewiesen. Überhaupt mussten an den Balkonplatten die Bewehrung mit Kohlefaser-Streifen verstärkt, in allen Geschoßen zwecks Erdbebensicherheit Stahlbetonscheiben eingezogen und im eingangs genannten Stiegenhaus die Geländer erhöht werden. Für den Einbau der Bäder wurde pro Geschoß ein Zimmer geopfert, dafür konnten die Ausblicke aus dem winkelförmigen Gang wieder hergestellt werden. Die nicht nur bautechnisch einfache Detaillierung Welzenbachers wurde im Ausdruck gewahrt und feinfühlig ergänzt. Das Erdgeschoss dient nun als Frühstücksraum, der sich bei Schönwetter auf die grosszügige Terrasse ausdehnt. Er bildet das Gelenk zwischen dem weiträumigen Hotelfoyer im Norden und dem an das Kurhaus anschließenden, bei den Hallern beliebten Restaurant. Die Küche befindet sich im schmalen Verbindungsbau, dem ein verglaster Gang vorgelegt wurde. Die betrieblichen und bautechnischen Sachzwänge wurden dabei mit architektenhandwerklichem Geschick und Gespür in ein schlüssiges, selbstverständlich wirkendes Gesamtkonzept integriert.

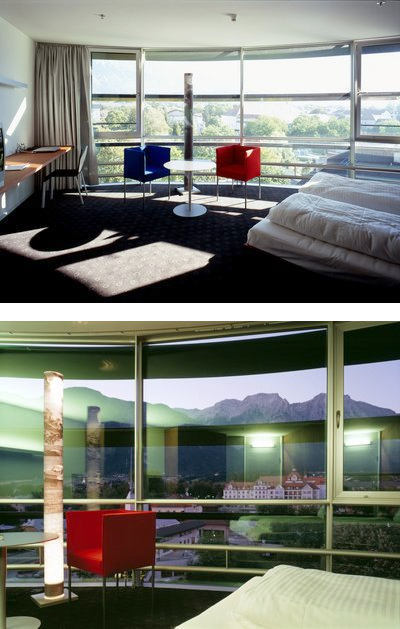

Der Neubauteil besteht aus einem niedrigen Sockelbauwerk, das den Kurvenschwung fortsetzt, der die Terrasse im Nordosten abschirmt. Es enthält das grosszügige Foyer mit Reception und Hotelbar sowie mehrere Seminarräume. Auch eine Ein- und Ausfahrt der riesigen, unter dem Park sich ausbreitenden Tiefgarage wurde sorgfältig in den Baukörper integriert. Über dem flachen Dach steigt der neue, konische Turm in die Höhe. Seine Erschließungsfläche beschränkt sich auf den runden Kern, um den sich segmentförmig die Zimmer reihen. Ihr Zuschnitt weitet sich zur Aussicht, die im Inntal nach allen Seiten ergiebig ist. Die Zimmereinrichtung entspricht klassisch moderner Kargheit – Dieter Henke und Marta Schreieck sind eben, wenn auch längst selbstständig geworden, Schüler Roland Rainers. Für die als Lichtsäulen konzipierten Stehleuchten wurde der Künstler Hans Weigand beigezogen. Die klare Linie setzt sich in den Bädern und der Möblierung fort, sodass das Gesamtkonzept und eine gestaltende Hand bis in die differenzierten Details spürbar bleiben.

Die Fortschreibung der Moderne reicht vom Städtebau bis zur Innenarchitektur, wobei gegenklassische Elemente - wie sie schon Welzenbacher gern verwendete - nicht zu kurz kommen. Der von Christian Kühn vor zwei Jahren offen gelassene Ausgang des von Missklängen beeinträchtigten Verfahrens erweist sich daher in städtebaulich- architektonischer Hinsicht als äusserst positiv und überzeugend. (Text: Walter Zschokke in: werk, bauen + wohnen 10, 2003, S. 50-52)