Hohe Komplexität

(SUBTITLE) Erfahrungsbericht der Ingenieure

Lernen von Metz

Als wir erstmals mit dem Wettbewerbsprojekt für das Centre Pompidou-Metz konfrontiert wurden, hatten wir die Skizze eines hexagonalen...

Lernen von Metz

Als wir erstmals mit dem Wettbewerbsprojekt für das Centre Pompidou-Metz konfrontiert wurden, hatten wir die Skizze eines hexagonalen...

Lernen von Metz

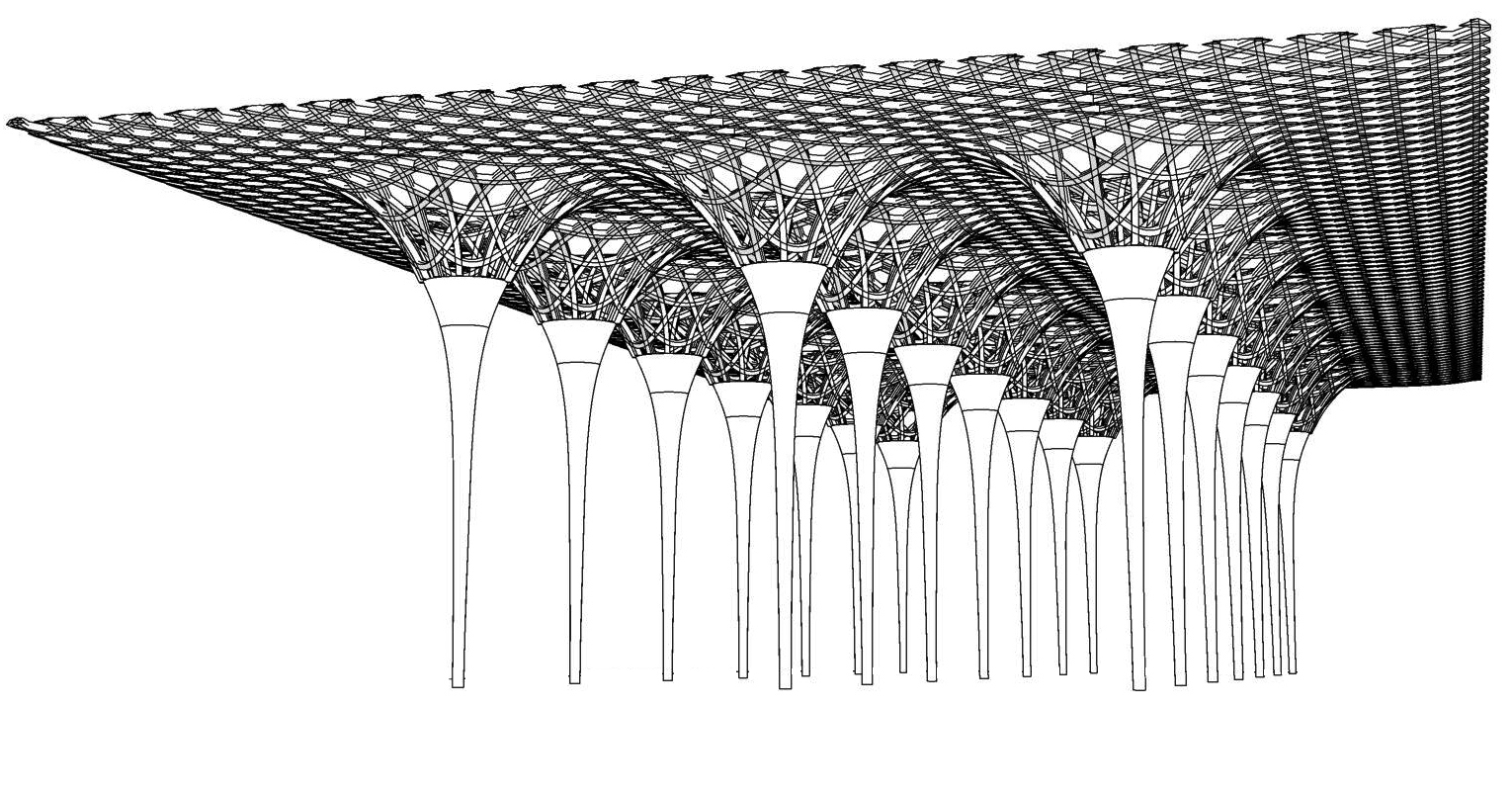

Als wir erstmals mit dem Wettbewerbsprojekt für das Centre Pompidou-Metz konfrontiert wurden, hatten wir die Skizze eines hexagonalen Netzes vor uns, basierend auf einem Sechseckgrundriss mit einer Diagonalen von 100 Metern. Vier Stützen, ebenfalls als verflochtenes Netz ausgebildet, sollten die Kräfte des zeltartigen Daches in die Fundamente leiten. Angesichts der grossen Aussparungen im Netz war unsicher, ob es gelingen würde, die Konstruktion ins Gleichgewicht zu bringen. Eine wichtige Frage war auch: Wie können wir die Geometrie der Fläche mathematisch exakt formulieren, wie dies für die statische Berechnung nötig sein würde?

Bei Pionierbauten in dieser Komplexität besteht die Gefahr einer Überforderung der Entscheidungsträger. In Metz waren das die Bauherrschaft, die Architekten, die Ingenieure aller Spezialgebiete, der Generalunternehmer, die Einzelunternehmungen, die Versicherer und die Prüfstatiker. Die Folge war ein unmethodisches Kooperieren der vielen mitbestimmenden Akteure. Sie beherrschten zwar ihr jeweiliges Teilgebiet, hatten aber Mühe, die Mosaiksteine zu einem Ganzen zusammenzufügen. Die Lehre, die wir daraus gezogen haben, ist: Wenn Architekten in Zukunft vermehrt so komplexe Strukturen planen, werden die Führungs- und Entscheidungsfähigkeiten der Ingenieure – neben ihrem technischen Können – in hohem Mass gefordert sein.

Die Bäume in Yeoju

Mit den Erfahrungen beim Centre Pompidou-Metz konnten wir beim Clubhaus in Yeoju Neuland betreten. In weniger als acht Monaten gelang es uns, die Masterfläche zu definieren, die Konstruktion zu entwickeln, die statische Berechnung durchzuführen, eine neue CNC-Anlage zu bauen und zu programmieren, die Holzteile in der Schweiz abzubinden, diese in einem sechswöchigen Schiffstransport nach Korea zu bringen und dort die Montage fristgerecht durchzuführen. In diesem Fall konnten wir auf ein optimal eingespieltes Team mit bewährten Spezialisten bauen. Die Zusammenarbeit mit der Bauherrschaft, den Architekten und den Ingenieuren vor Ort war hervorragend. Solche Projekte sind Glücksfälle in einem Ingenieurleben! Die Projekte in Metz und Yeoju haben die Konstruktion von Freiflächen mit Holz ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt; es ist absehbar, dass solche Freiflächen Architekturschaffende inspirieren werden.

Planerische Ingenieurleistung und Datenfluss

So wie in Metz war auch beim Dach in Yeoju der Kristallisationskern aller geometrischen Daten die mathematisch exakt definierte Masterfläche. Über eigene und von der Firma designtoproduction generierte Programme konnten Daten aus dieser Fläche in die Bereiche Statik, Fertigung und Montage verlustfrei übertragen und in beide Richtungen genutzt werden. Änderungen in der Geometrie der 16.000 Laufmeter Stäbe konnten dank der Digitalisierung bis zum Schluss berücksichtigt werden. Die Datenmenge überstieg alles, was wir bis dahin kannten: Immerhin musste jeder der dreissig Lastfälle für 20.000 Knoten und 30.000 Stäbe gerechnet werden. Mit dem abstrahierten, aber sehr detaillierten Tragwerk-Statikmodell waren wir in der Lage, während des ganzen Projektverlaufs prompt auf die im Planungsumfeld ständig auftauchenden Detailfragen Antworten zu liefern.

Mit dem neuen Ansatz, die Holzstäbe dreidimensional zu fräsen – und nicht etwa in Form zu zwingen, sodass es zu Rückstellungen kommt –, konnte die Präzision über die Vorfabrikation essenziell verbessert werden. Diese Präzision der Formgebung im Zehntelmillimeterbereich ermöglichte es, die Montagen beider Bauwerke schnell und zwängungsfrei durchzuführen. Diese Methode hatte auch entscheidende finanzielle Vorteile; noch mehr Wirtschaftlichkeit ist in Zukunft dank der Weiterentwicklung der Technologie bei der Datenbereitstellung und der CNC-Bearbeitung möglich.

Info

Dieser Beitrag ist die gekürzte und überarbeitete Version eines Artikels, der unter dem Titel »Hohe Komplexität – Erfahrungsberichte der Ingenieure« in der Zeitschrift TEC21, 7/2010, erschienen ist.

verknüpfte Bauwerke

Clubhaus für Golfer