18. Juni 2006 - newroom

(TITLE) Was vom Meister übrig blieb

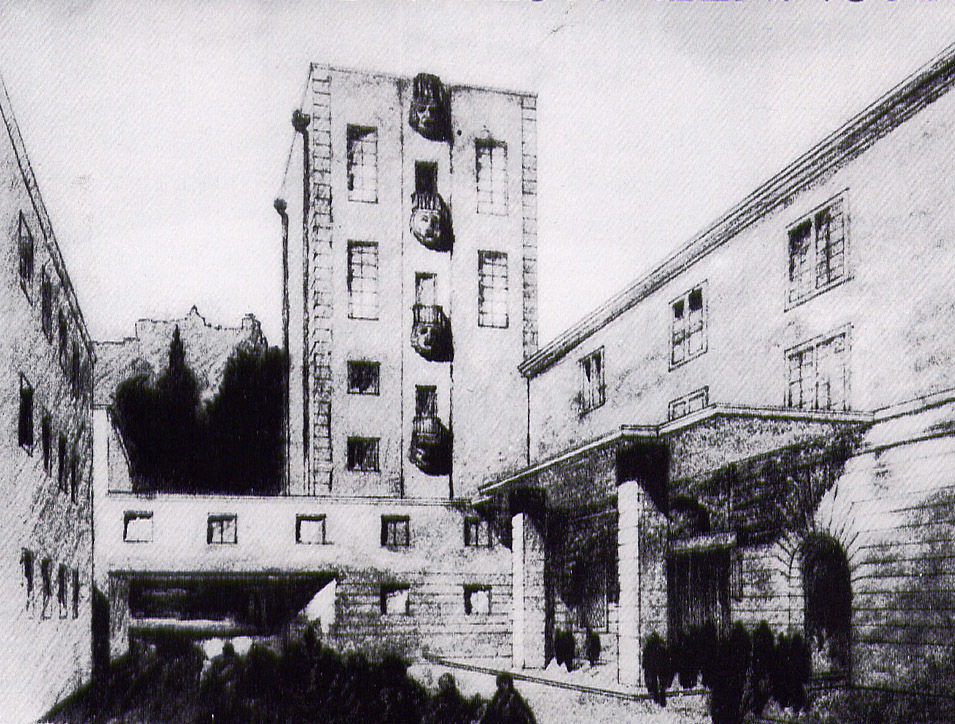

Im Verhandlungsverfahren „Haus für Mozart“ wurde 2001 das Projekt des Architektenteams Hermann/Valentiny/Wimmer/Zaic erstgereiht. Der zweitgereihte Wilhelm Holzbauer erklärte damals, das „Erbe von Clemens Holzmeister“ vor dieser „Bombe gegen den denkmalgeschützten Bau“ schützen zu wollen.Die Sorge war nur vorgeschützt. 2002 riss Holzbauer den Planungsauftrag endgültig an sich, 2003/04 mittels Statikergutachten die Holzmeister-Fassade von 1926 ab. Holzbauer diffamierte sie zudem durch die falsche Behauptung, die Terrasse sei seit ihrer Errichtung „niemals für Publikum zugänglich“ gewesen. Sein 2002 übergelaufener Partner Franz Valentiny sprach ebenfalls zu Unrecht von einer Kulissenarchitektur ohne innenräumliche Logik, durch die Regenabfallrohre sei nie ein Tropfen Wasser geflossen.

Holzmeister plante in keiner einzigen Umbauvariante bis knapp vor seinem Tod 1983 den Abbruch der Fassade des Festspielhauses von 1926. Sie war die „Basis und der Auftakt für das ganze Ensemble“ des Festspielbezirks, so die Analyse von Friedrich Achleitner, Österreichs führendem Architekturhistoriker.

Der Meilenstein für die Architektur der Zwischenkriegszeit in Salzburg drückte gemeinsam mit dem benachbarten Kolleg St. Benedikt in St. Peter von Peter Behrens 1924/26 erstmalig in der Altstadt eine neue Haltung aus: Anstelle plakativ-historisierender Anpassung bezogen sich die Architekten kreativ auf Bautradition, Geschichte und Ort, erzielten eine Eingliederung in den historischen Kontext. In diesem Geist interpretierte Holzmeister auch 1937/38 den neuen monumentalen Bühnenturm als Bastion des anschließenden Massivs des Mönchsbergfelsens.

Holzmeisters von Kunstwerken begleitete Raumfolge vom Eingansportal zum Faistauer-Foyer beeindruckte in ihrer Kompakt- und Klarheit. Die von Jakob Adlhart 1926 geschaffene Mimenmaske in der Portal-Lünette vermittelte raffiniert zwischen Innen und Außen. 1937 ließ Holzmeister allerdings die Maske auf das neue Vordach setzen. Wilhelm Holzbauer ersetzte diesen Vorbau durch ein sehr massives, zu hoch situiertes Flugdach.

Symptomatisch ist Holzbauers Erklärungsversuch mit Hinweis auf Holzmeister, in diesem Fall auf das unrealisierte Projekt mit Seitenbühnenturm und Querriegel 1936. Holzmeister bezog das leicht wirkende Vordach auf diese anderen Neubauteile. Daher ist Holzbauers Höhenübernahme nicht nur oberflächlich, sondern fatal. Er schloss die Lünette von 1926 und präsentiert die symbolträchtige Maske auf einem schweren, gestockten Betonsockel.

Holzbauer wollte an die meisterliche Vergangenheit anknüpfen und „eine subtile Lösung“ in einer „nachempfundenen Fassade“, keiner Kopie anstreben (SN, 28.2.2003). Was als „Weiterentwicklung“ gesehen werden soll, ist die monumentalisierende Aufblähung der Fassade. Holzmeisters „Kleines Haus“ besaß mit dem Terrassenvorbau 1926 und den Volumina von 1937/38, dem Garderobentrakt und schließlich der Bühnenturmbastei eine plastische Steigerung in drei Stufen. Holzbauers verdoppelter Terrassenvorbau tritt nicht mehr mit Holzmeisters feingliedrig monumentalisiertem Bühnenturm in Dialog. Er erhält offensichtlich gemeinsam mit dem restlichen Erdgeschoß als Sockel aus gestocktem Beton die Aufgabe, der in den Obergeschoßen spannungslosen Fassade Halt zu geben.

Während ICOMOS Österreich „die Erhaltung zumindest der Außenerscheinung“ der Holzmeister-Fassade von 1926 als „Wahrzeichen der Festspielstadt“ forderte, genehmigte die Sachverständigenkommission für die Altstadterhaltung (SVK) den Abbruch. Sie begutachtete unzählige Male Holzbauers Neubauprojekt, im März 2003 einmal verstärkt durch Mitglieder des Gestaltungsbeirats. GB-Vorsitzender Klaus Kada sprach dabei „an einem der wichtigsten Orte der Welt“ vom „schlechtesten Projekt für ein Musiktheater“, das er „je gesehen“ habe.

Besonders unüberlegt platzierte Holzbauer vor dem Eingang als „erweitertes Foyer“ Dach und Wandscheibe hakenförmig. Dieser so genannte Sichtschutz war eine Abmauerung quer zum Gehsteig und reichte sogar in die Straße. Die zahlreichen Einwände hatte Holzbauer im Mai 2003 „höchstens in kosmetischen Dosen berücksichtigt,“ so der damalige SVK-Vorsitzende Reiner Kaschl. Es gehe nämlich um Grundsätzliches, etwa auch um städtebauliche Auffassungen.

Dieses „grundlegend neue Konzept“ wollte Kaschl später in der Dreiteilung der Fassade in Zuschauerraum, Foyer, Bürotrakt als „selbstverständliche Übereinstimmung zwischen dem Außen und Innen“ erkennen. Diese ist keineswegs stimmig, sondern von mäßiger innenräumlicher Logik. Von den fünf hohen Fensterschlitzen in der Mitte sind drei dem Stiegenfoyer zugeordnet, hinter den zwei rechten befinden sich Zimmer. Einer der Eingänge auf der Terrasse führt in ein Abstellkammerl. Gegenüber der Planung März 2003 verschwand zwar die absurde Mauerscheibe quer zum Gehsteig, dafür sitzt das zu hohe Vordach nun zusammenhanglos in einer Fassade, deren gliedernde Akzentuierungen verloren gingen. Der Terrassenvorbau „gewann“ an Banalität, insgesamt fehlt die substanzielle Verbesserung.

Ein Neubau zwischen Bühnenturm und Großem Haus gab Holzbauer ungleich mehr Spielraum als Holzmeister 1926 oder 1937 hatte. Holzbauer mache das Auditorium aber nicht zum Nukleus und zur zeitgemäßen Raumschöpfung für Mozarts feinsinnig-sinnliche Kunst. Eine deutliche Verbreiterung auch ohne Abriss der Holzmeister-Fassade wäre im Zusammenhang mit der von den Festspielen viel zu spät entschiedenen Neustrukturierung der Felsenreitschule leicht möglich gewesen. Nur die grundlegende Neuformulierung des Auditoriums hätte Eingriffe in Holzmeisters architekturhistorisch bedeutendes Ensemble rechtfertigen können.

Das Neustrukturierungsprojekt von Domenig/Eisenköck/Lorenz beim Verhandlungsverfahren 2001/2002 ging vom Besucher aus. Es hätte – nicht halbherzig wie Holzbauer, sondern selbstbewusst – zeitgemäßen akustischen, visuellen und funktionellen Erfordernissen entsprochen. Das stark verbreiterte Auditorium durchdrang als skulpturales Volumen die Holzmeister-Fassade. Ein zeitgemäßes Zeichen hätte im Dialog Alt-Neu die städtebauliche Kraft, die sich in der Begegnung mit der 200 Meter langen Gebäudeflucht der Festspielhäuser und dem Bühnenturm verdichtet, bereichern können.

Holzbauer suchte oberflächlich Referenzen bei Holzmeister, dessen für das 20. Jahrhundert architekturhistorisch bedeutende Fassade er eliminierte. Das Haus von Holzbauer wird weder Holzmeister gerecht, noch bietet es Ansätze, die es zu einem gewichtigen architektonischen Beitrag des frühen 21. Jahrhunderts in Salzburg machen könnten.

[ Eine ausführliche Analyse erscheint Anfang Juli im Otto Müller Verlag im Buch „Stadtbühne und Talschluss“, das sich aber auch anderen und erfreulicheren Aspekten der Baukultur in Salzburg widmet. ] Norbert Mayr

Erschienen am 14.6.2006 im DrehPunktKultur Salzburg

http://www.drehpunktkultur.at/sites/txt06/6txt/0621.htm