Klaus Leitner und Walter Michl haben in Linz das Ars Electronica Center errichtet, das zugleich ein Museum der Zukunft sein will. Kann es diesem Anspruch gerecht werden?

Klaus Leitner und Walter Michl haben in Linz das Ars Electronica Center errichtet, das zugleich ein Museum der Zukunft sein will. Kann es diesem Anspruch gerecht werden?

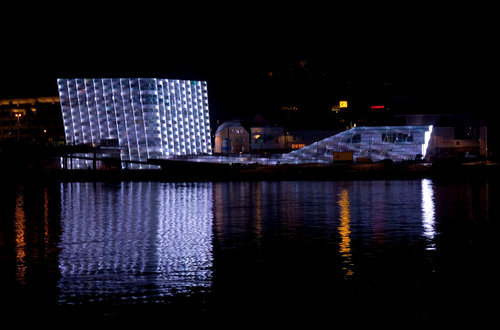

Es hätte eigentlich keine Attraktion werden sollen: Als Klaus Leitner und Walter Michl 1988 als Sieger aus dem städtebaulichen Wettbewerb für den Linzer Stadtteil Alt-Urfahr-Ost hervorgingen, hatten sie an der markantesten Stelle ihres Projekts ein öffentliches Gebäude mit kultureller Nutzung vorgeschlagen. Seine zurückhaltende Form ergab sich aus dem städtebaulichen Gesamtkonzept: Als integrierter Bestandteil einer langgestreckten, fast bis an den Brückenkopf der Nibelungenbrücke geführten Zeile aus Büro- und Geschäftshäusern sollte es seine besondere Rolle nur zur Flußseite hin ausspielen. Hier schlugen die Architekten im obersten Stock ein nach drei Seiten verglastes Café unter einem leicht geschwungenen Dach vor, mit Panoramablick über die Donau auf den gegenüberliegenden Stadtkern von Linz.

Soweit das grobe Konzept, das von Anfang an feststand. Die erste konkrete Planung entwickelten Leitner und Michl in der Annahme, daß die Linzer Neue Galerie hier ihre graphische Sammlung zeigen würde. Unter dem Dachcafé wurden zwei völlig geschlossene Ausstellungsebenen vorgesehen, die sich nach außen als massiver, auf Stützen über einem verglasten Eingangsfoyer schwebender Block abzeichnen sollten.

Auch dieses transparente Foyer ergab sich vor allem aus städtebaulichen Überlegungen: Die andere Seite des Brückenkopfes wird vom neuen Linzer Rathaus gebildet, einem Bau aus den frühen achtziger Jahren, der in mehreren Stufen träge dem Donauufer entgegenzufließen scheint. Die neue Bebauung sollte dagegen dem Straßenraum eine klare Kontur geben, zugleich aber eine Sichtverbindung zum revitalisierten Teil von Alt-Urfahr-Ost herstellen: Deswegen gibt es einen großen Durchbruch, der den Blick auf die alte Pfarrkirche erlaubt, und eben die teilweise transparente Erdgeschoßzone.

Weil sie von solchen städtebaulichen Überlegungen bestimmt sind, blieben die wesentlichen Charakteristika des Gebäudes auch erhalten, als mit dem Ars Electronica Center (AEC) ein neuer Nutzer feststand. Aus dem Museum für Graphik wurde nun ein Zentrum für elektronische Kunst, das zugleich ein Museum der Zukunft sein will eine beachtliche Addition großer Aufgaben für ein vergleichsweise kleines Gebäude. Daß man damit in Linz aufs richtige Pferd gesetzt hat, ist offensichtlich.

Was bei der Grundsteinlegung noch als exotisches Thema für Experten galt, findet nun bei der Eröffnung des AEC angesichts der allgemeinen Multimedia-Euphorie Interesse auch beim Massenpublikum. Ein Museum der Zukunft ist das AEC aber bestenfalls in seiner informationstechnischen Ausstattung, sicherlich nicht als Gebäude: Zu deutlich ist die Zufallsbekanntschaft zwischen Form und Inhalt, und ganz offensichtlich ist die Ausstellungsgestaltung, die nicht von Leitner und Michl stammt, sondern großteils von Rainer Verbizh, mit der Aufgabe überfordert, zwischen virtueller und realer Welt zu vermitteln.

Besondere Sympathie hat zwischen diesen Welten ja noch nie geherrscht: Die Welt der reinen Information, stets bedroht von Stromausfällen, korrodierenden Kabeln und Kurzschlüssen, fordert von der Architektur in der Regel nicht mehr als große Kabelschächte, eine gute Klimaanlage und gleichmäßige Belichtung. Wer diese Welt in einer Ausstellung vermitteln will, muß mit einem Publikum rechnen, das die gebaute Hülle eher als notwendiges Übel ansieht: Für den Cybernauten könnte sie genausogut unsichtbar sein.

Das Gebaute unsichtbar machen: In ihrem Grundkonzept für das Innere des Ars Electronica Centers haben Leitner und Michl versucht, diesen Gedanken aufzunehmen. Im Treppenhaus und in den zwei oberen Ausstellungsgeschoßen sind Wände und Decken in jenem Blau gestrichen, das im Fernsehen für die Blue box verwendet wird, um den Moderator aus seinem realen Hintergrund zu lösen und ihn in eine beliebige Szene zu montieren. Ein so ausgemalter Raum könnte durch das Auge einer Kamera tatsächlich aus dem Bild verschwinden. In den Ausstellungsgeschoßen des AEC würde dann neben den Installationen und Computerschirmen nur noch der in kräftigem Orange gestrichene, ovale Liftturm als letztes architektonisches Element übrigbleiben.

Von dieser Idee ist nicht mehr viel zu sehen. Die Ausstellungsgestalter haben sich dazu entschlossen, die Räume mit einer Art von Messearchitektur zu möblieren: Es gibt abgehängte Lichtrasterdecken, Nischen, die den an sich schon knappen Raum in kleinere Bereiche unterteilen, und eine Ledersitzgruppe, die ein wenig Möbelhausatmosphäre aufkommen läßt. An sich wäre das Konzept, die digitale Welt in der Umgebung eines Wohnzimmers auszustellen, durchaus interessant. Die Vollausstattung unserer Wohnungen mit Set-Top-Boxen und flachen Flüssigkristallschirmen wird sicher zu neuen Blüten des Technokitsches führen, wie sie in vielen Cyber-Punk-Romanen ja als Gegenbild zur glatten Perfektion der Maschine zu finden sind. (Im AEC weisen zwar ein paar pelzbezogene Monitore in diese Richtung, das Mobiliar selbst bleibt jedoch keimfrei.) Wirklich unverständlich ist, daß zum Thema „Klassenzimmer der Zukunft“ nicht mehr geboten wird als ein Raum, der aussieht, wie man sich einmal die Zentrale des Pentagons vorgestellt hat: 16 Computerarbeitsplätze im Oval aufgestellt, davor ein Großbildmonitor. Kreative Lernatmosphäre, in der spielerisch mit neuen Technologien umgegangen wird, ist das wirklich nicht.

Zukunftsweisend ist das Museum dagegen in der Art, wie der Besucher beim Gang durch die einzelnen Abteilungen digital begleitet wird. Jeder erhält eine Chipkarte, die als „Schlüssel“ zu den Exponaten dient, und ist so immer eindeutig zu identifizieren. Wer sich durch die Art seiner Eingaben als blutiger Laie erweist, bekommt vorerst nur die Informationen vermittelt, mit denen er auch umgehen kann, und kann sich dann selbst in die Tiefe vorarbeiten. Natürlich zeigt dieses System auch, wieviel Persönliches durch den scheinbar harmlosen Umgang mit interaktiven Systemen preisgegeben wird und welche Formen der Überwachung dabei möglich sind. Aber das gehört durchaus zu den Erfahrungen, die das AEC vermitteln will. In dieser Hinsicht ist das AEC eher ein technisches Museum auf einem neuen Niveau. Die Beziehung zur Ars Electronica, zur elektronischen Kunst, ist dagegen weniger sichtbar: Natürlich sind alle prämierten Beiträge des Ars-Electronica-Festivals über einen Video-Server abrufbar, natürlich gibt es Internet-Projekte, die ihre geistige Heimat im AEC haben wenn so eine räumliche Metapher in diesem Zusammenhang noch erlaubt ist. (Mit diesem Problem setzt sich eines der Projekte auf eine sehr amüsante Art auseinander: In einem großen Beet, das im Erdgeschoß des AEC aufgestellt ist, können per Roboter über das Internet Blumen gepflanzt und bewässert werden.)

Was aber ein wenig abgeht, ist die Beziehung der elektronischen Kunst zu den anderen Künsten. Man kann das vielleicht als radikale Position der reinen Virtualität verteidigen; bedenkt man aber die fruchtbare gegenseitige Beeinflussung von Literatur, Musik, bildender Kunst und Architektur, dann sollte eine Präsentation elektronischer Kunst auch diesen Aspekt thematisieren. An dieser Herausforderung sind bekanntlich schon andere gescheitert: Auch für das Karlsruher Zentrum für Kunst- und Medientechnologie war ja ein Neubau nach den Plänen von Rem Koolhaas vorgesehen, der das Versprechen eines „elektronischen Bauhauses“ hätte einlösen können. Am Ende fehlte dann doch der Mut zur radikalen baukünstlerischen Antwort auf die neuen Technologien: Für das ZKM wurde eine alte Munitionsfabrik adaptiert. So bleibt der erste Eindruck vom AEC zwiespältig: auf der einen Seite ein qualitätvolles, aus städtebaulichen Prämissen abgeleitetes Gebäude, das die klassischen Themen der Architektur wie Stütze und Last, Volumen und Fläche bearbeitet.

Man merkt dem AEC an, daß die Architekten eine Neuinterpretation dieser Themen anstreben und die konventionelle Lösung immer wieder in einem zweiten Entwurfsschritt überformt haben: Die runde Säule wird zum gedrückten Oval, und statt gerade in die Decke zu laufen, ist sie bleistiftartig zugespitzt; das Flugdach über dem Cafégeschoß wird nicht nur leicht nach oben gebogen, sondern auch an der Vorderseite in einer konkaven Linie geführt. Auf der anderen Seite findet sich hier eine technische Ausstattung, die auch international zur Spitze gehört und das AEC tatsächlich zu einem führenden Produktionszentrum für digitale Kunst machen könnte. Zur kreativen gestalterischen Auseinandersetzung zwischen realer und virtueller Welt ist es vorerst jedoch nicht gekommen.