Nach der 2002 eröffneten Bergiselschanze hat Zaha Hadid 2004 bis 2007 gleich mehrere neue Bauten in Innsbruck realisiert. Die neue Hungerburgbahn mit ihren abenteuerlich geschwungenen Stationen bietet ein architektonisches Spektakel, das – so das Kalkül der Auftraggeber – die Rentabilität der gesamten Anlage inklusive ihrer historischen Teile verbessern soll. Zum Erlebnis trägt ein eigens entwickeltes Fahrzeug bei, das als U-Bahn losfährt und als Standseilbahn weiterrollt.

Nach der 2002 eröffneten Bergiselschanze hat Zaha Hadid 2004 bis 2007 gleich mehrere neue Bauten in Innsbruck realisiert. Die neue Hungerburgbahn mit ihren abenteuerlich geschwungenen Stationen bietet ein architektonisches Spektakel, das – so das Kalkül der Auftraggeber – die Rentabilität der gesamten Anlage inklusive ihrer historischen Teile verbessern soll. Zum Erlebnis trägt ein eigens entwickeltes Fahrzeug bei, das als U-Bahn losfährt und als Standseilbahn weiterrollt.

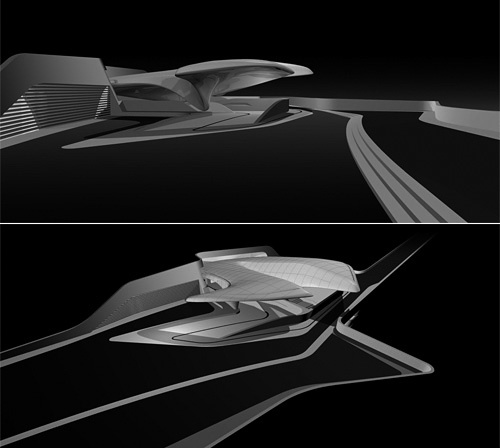

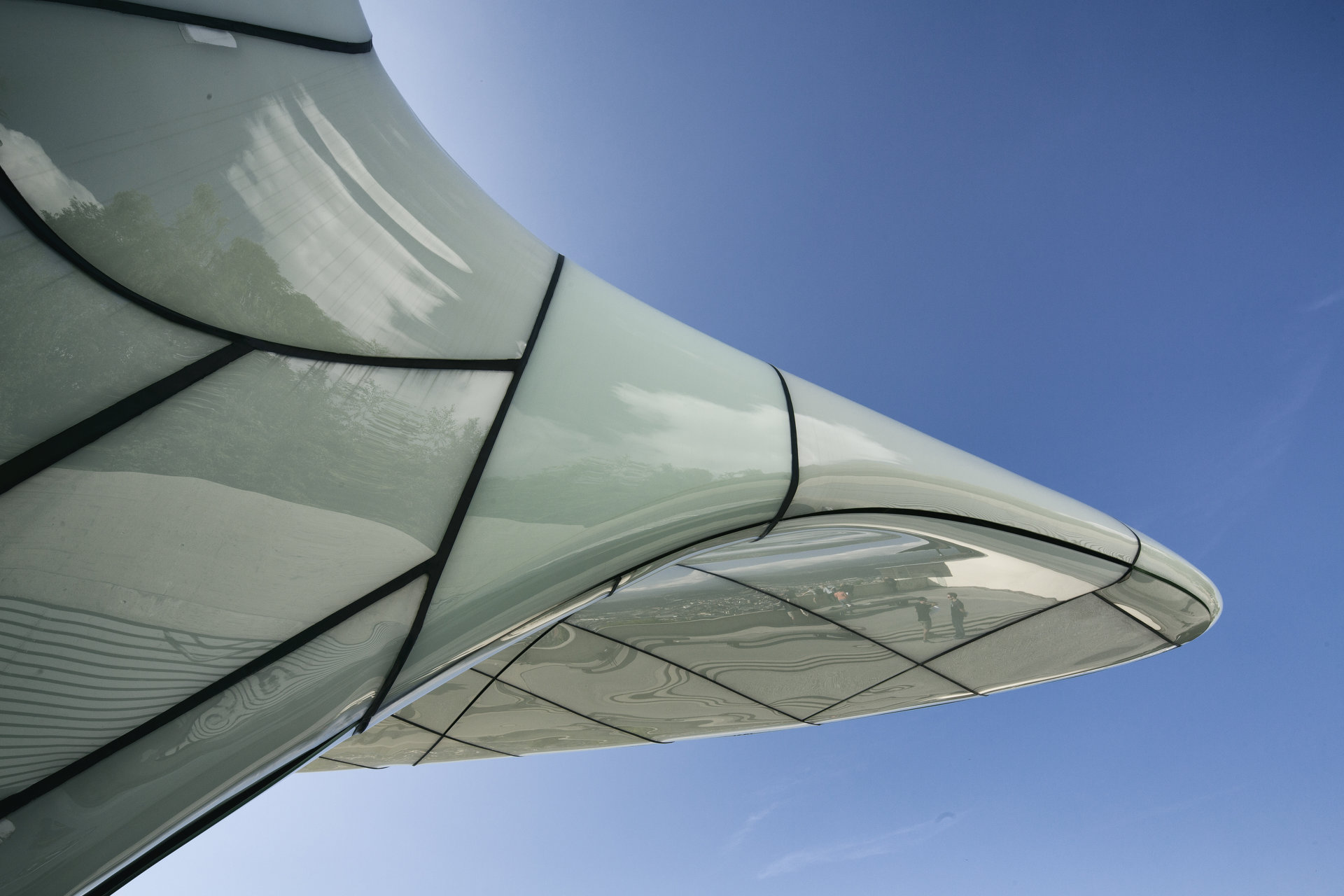

Ganz am Anfang, als noch keine Chance auf Realisierung zu bestehen schien, hat Zaha Hadids Architektursprache für Aufsehen gesorgt. Mittlerweile sind die fliessenden, gebrochenen, schwebenden, verdichteten, verdrehten, zerpixelten oder verworfenen Räume konsensfähig geworden. Ihre realisierten Projekte erzeugen ein breites publizistisches Echo insbesondere in Publikumsmedien, die sie als längst fällige Erneuerung in der Architektur begrüssen. Dies war auch der Fall bei den vier Stationsbauten, die Zaha Hadid Ende 2007 für die Hungerburgbahn in Innsbruck fertig gestellt hat. In Bezug auf die doppelt gekurvten Glasflächen betonte die Architektin auch selbst, dass die Grenzen des derzeit Machbaren ausgereizt seien. Dennoch sind die Neubauten – trotz ihrer formalen Eigenständigkeit – Teil einer hundertjährigen Geschichte, deren vorläufig letztes Kapitel sie darstellen und in deren Kontext sie betrachtet werden müssen.

Herausragende Ingenieurleistungen ...

Die Erschliessung des Bergterrains nördlich der Tiroler Landeshauptstadt, der Hanglagen der Nordkette, ist auch eine Geschichte herausragender technischer Neuerungen. Der erste bauliche Eingriff datiert in die Pionierphase des Seilbahnbaus um 1900 zurück, als Standund Seilschwebebahnen für den «Bequemalpinismus» interessant wurden – versprachen sie doch, dem Transportaufkommen des neuen Sommer- wie Wintersportinteresses gewachsen zu sein. Der Wirtschaftsfaktor, der im Ausbau des neuen Verkehrsmittels lag, wurde von weitsichtigen Geschäftsleuten rasch erkannt. Die Initiatoren für die Erschliessung der Hungerburg, einer privilegiert über Innsbruck liegenden Siedlungs- und Erholungsterrasse, waren ein Tourismuspionier sowie ein Eisenbahningenieur und Bauunternehmer. Als 1906 die erste Hungerburgbahn – eine Standseilbahn – nach nur sieben Monaten Bauzeit eröffnet wurde, galt sie als beeindruckendes Projekt. Die Flussquerung über den Inn wurde mit einem kühnen, noch heute bestehenden Eisenbrückentragwerk gelöst, das Stampfbetonviadukt im weiteren Trassenverlauf galt als technische Meisterleistung.

Doch war dieser Bahnabschnitt, die Sektion I, nur der Auftakt zu einer fulminanten Eroberungsgeschichte der Innsbrucker Bergwelt: Bald nach Eröffnung der Bahn wurde bereits ein Ausbau erwogen, der allerdings erst nach dem Ersten Weltkrieg – nun als Seilschwebebahn – realisiert werden konnte (1927 / 28). Die Sektion II und III dieser Nordkettenbahn entwickelten sich rasch zu beliebten Ausflugszielen. Der Reiz lag in der unmittelbaren Nähe zur Stadt: Bei der Bahnfahrt liess sich der Gegensatz zwischen urbaner Kulturlandschaft und «unschuldiger » Bergwelt besonders pointiert erleben.

... und moderne Ar chitektur

Hinzu kam die raffinierte Qualität der heute denkmalgeschützten Stationshochbauten, die der Innsbrucker Architekt Franz Baumann nach einem Wettbewerb unter den damals besten Baukünstlern der Tiroler Zwischenkriegsmoderne errichtete (Bilder 1–3). Weitere Seilbahnstationen, die etwa zeitgleich in Tirol und Vorarlberg entstanden, haben dazu beigetragen, den baukünstlerischen Status des damals noch jungen Bautypus festzulegen. Dennoch kommt der Nordkettenbahn eine Sonderstellung zu: Ihre Übersetzung technischer rungen in kraftvolle architektonische Aussagen, ihre Eleganz bei der Bewältigung der topografischen Herausforderung blieben unübertroffen. Sie trug dazu bei, dass das Bauen im Alpenraum – allerdings nur für kurze Zeit – sowohl auf beschönigend-heimatverliebtes Gebaren als auch auf vermeintlich traditionelle Formen verzichtete. Die monumentale Kraft des «neuen tirolischen Geistes» ist bis heute spürbar.

Die drei Baumann’schen Stationen auf der Hungerburg, der Seegrube und dem Hafelekar sind 2004 bis 2006 denkmalgerecht saniert und im Interesse der Kapazitätssteigerung vorsichtig erweitert worden. Die für die Umbauten verantwortlichen Architekten Schlögl & Süss aus Innsbruck fanden schlichte und pragmatische Lösungen, die den Bahnbetrieb fliessender und für mehr Fahrgäste durchgängiger machen. Dabei wurden alte Raumkonzeptionen wiederhergestellt und Neuerungen wie Selbstbedienungstheken oder vergrösserte Warteräume und Kassenanlagen geschickt eingefügt. Beim Entwurf der Innenausstattung hatte sich Baumann in jedes Detail vertieft; Beleuchtungskörper und Türdrücker waren Teil eines Ausstattungsprogramms, das – die lokale Holzbautradition verfremdend – den Anschluss an internationale neue Strömungen suchte. Die kraftvollen Stühle und Tische tun bis heute ihren Dienst, als hätte der Entwerfer vorausgeahnt, welche Robustheit die künftigen Skischuhtrampeleien in Seilbahnrestaurationen erfordern würden.

Alte und neue Konflikte

Der Bergbahnbau, dessen Ingenieurleistungen einst als Sieg über die Natur gefeiert wurden, barg immer auch soziale Spannungen. In seinem Theaterstück «Die Bergbahn» (1929) stilisierte der österreichische Schriftsteller Ödön von Horváth den Bau einer Bahn zum Feld der Ausbeutung, bei der nichts dem Sieg, dem Ziel, dem grossen technischen Menschenwerk entgegenstehen konnte. Auch in der Gegenwart verlaufen Seilbahnbauten nicht immer ganz konfliktfrei; allerdings haben sich die Auseinandersetzungen in Umweltausschüsse und Gemeinderäte verlagert. Und noch eine Eigenschaft dieser Bauaufgabe hat sich bis heute erhalten: Sie ermöglicht – bezogen auf die notwendige Technik – ein überproportional hohes Erleben, denn jede Fahrt wird zum kleinen Gipfelsieg.

Dass dabei Selbstüberhebung und Absturz selten ausbleiben, zeigt die fortgesetzte Geschichte der Hungerburg- und Nordkettenbahnen. Was wurde nicht alles überlegt, um die Nordkette anziehend zu halten: ein Hotelbau auf der Seegrube, ein Höhenflugplatz oder die Erschliessung neuer Gebiete für den Wintersport. Die jüngste Entwicklung war eher ein Abstieg, unter anderem, weil sich das Gebiet auf Grund seiner steilen Kare nie wirklich zu einem grossen Skigebiet ausbauen liess. Die kostspielige Rettung der zwischenzeitlich privatisierten, dann wieder städtischen Anlagen kam von Seiten einer Public-Privat-Partnership. Deren Partner, die Stadt und die Firma Strabag AG, spielten nach einer weitgehend verdeckt durchgeführten Ausschreibung im Jahr 2004 die Trumpfkarte Zaha Hadid aus. Zwar regte sich anfangs Widerstand gegen das Projekt; unter anderem wehrte sich eine Bürgerinitiative gegen die Ausmusterung der alten Hungerburgbahn, deren Innbrücke und Viadukt nun zwar unter Denkmalschutz, aber ungenutzt stehen. Doch schliesslich einigte man sich in der Hoffnung, das visuelle Spektakel der Neubauten, die näher an die Altstadt gerückte Talstation, die neue Trassenführung und die höhere Transportleistungen würden die Bahn wieder rentabel machen.

Eigens entwickeltes Fahrzeug

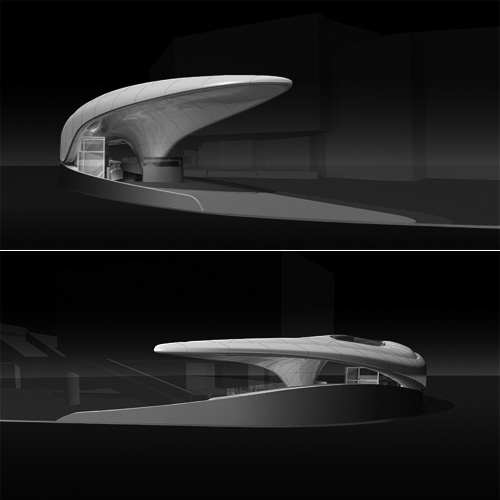

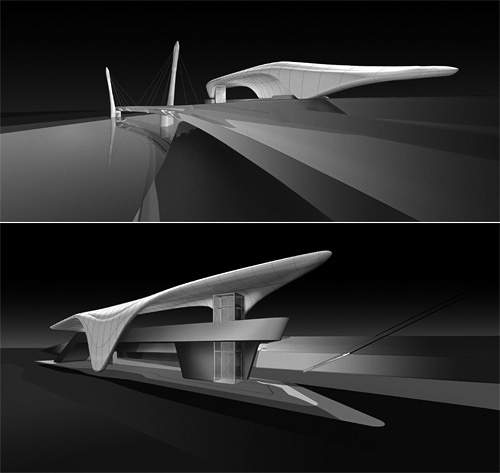

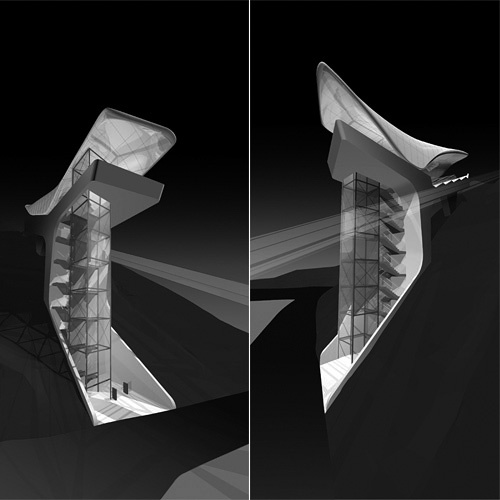

Anfangs wurde eine grosse Umbaulösung bis zum Hafelekar erwogen; sie wurde jedoch zugunsten der oben beschriebenen denkmalgerechten Sanierung der Sektion II und III wieder aufgegeben. Für Sektion I sollten jedoch alle Register des Neuen gezogen werden. Die Einstiegsstelle liegt nun in fussläufiger Nähe zur Altstadt, zur Hofburg und somit zu den Zentren des Tourismus; schade, dass sie sich in einer seltsam anmutenden Konstellation an das bestehende Kongresshaus drängt. Von hier bis zur nächsten neuen Haltestelle, der nach einer anliegenden Gaststätte benannten Station Löwenhaus, wird die neue Hungerburgbahn als U-Bahn geführt. Danach quert sie mit freier Sicht den Inn. Zu diesem Zweck wurde eine Schrägseilbrücke entworfen, die weit weniger elegant ist als das hundertjährigeVorgängermodell: Zwei gekippte Pylonen tragen den Fahrtrog der Bahn, wobei die Konstruktion den Anschein erweckt, als hätte sie anstelle der periodisch pendelnden Fahrzeuge ungeheure Frequenzen zu bewältigen (Bild 7). In wechselweise ober- und unterirdischer Fahrt erreicht der Fahrgast die Haltestelle Alpenzoo, mit der eine Anbindung an den beliebten Tierpark gelingt. Die Fahrt zur Bergstation Hungerburg (Bilder 5 und 6) hinauf bietet gute Sicht auf die sich immer mehr entfernende Talsohle. Oben öffnet sich eine bemerkenswerte Aussicht, wenige Schritte weiter befindet sich die Talstation der weiterführenden Baumann-Bahn. Bezogen auf das Fahrvergnügen liegt der Neuigkeitswert der Hungerburgbahn im mehrmaligen Auf- und Abtauchen, in der Dramatisierung des kinematischen Erlebens, das jeden Bergbahnfahrenden begleitet. Für diese wechselvolle Trassenführung wurde ein Fahrzeug eigens entwickelt, das als U-Bahn losfährt und sich später in die Schräglage einer Standseilbahn neigt. Fünf in ein Rahmenwerk eingehängte Gondeln transportieren die Fahrgäste immer bequem in vertikaler Stellung (Bild 8).

Virtuos, aber wenig sensibel

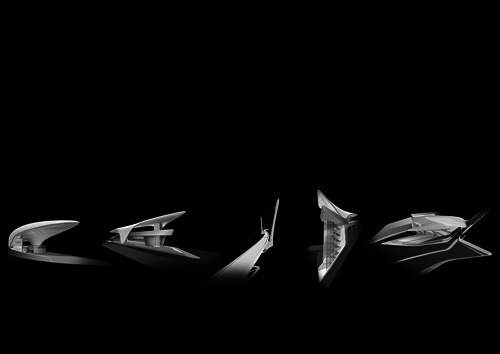

Die vier Stationsbauten sprechen eine einheitliche und zusammenhängende Formensprache, die je nach Bauplatz und Höhenlage variiert – ein Anspruch, den bereits die alten Baumann’schen Bahnbauten einlösen. Die intendierte architektonische Anpassung gelingt Zaha Hadid indes nur bedingt. Zwar winden und verdrehen sich die amöbenförmigen Dächer, verkörpern Hadids «seamless fluidity» und zitieren aus dem Formenschatz von Gletschereisflächen. Doch sie sind weit mehr mit ihrer eigenen Virtuosität als mit dem tatsächlichen Umfeld beschäftigt.

Die Stationen weisen einen sauber ausgeführten Stahlbetonunterbau auf. Bei der Tal- und der Bergstation ist er in die Erde versenkt, beim Alpenzoo dagegen als spektakulärer Adlerhorst aufgerichtet, auf dem die fliessenden Formen der eisblau schimmernden Glasdächer aufbauen. Souverän geht Hadid mit dem grafischen System und seinen Möglichkeiten um; oft lässt sie dabei konkrete Nutzungsanforderungen bewusst ausser Acht, um sich genug Freiheit für völlig neue Raumkonzeptionen zu bewahren. Doch das Grid, welches das Koordinatensystem dieser freien Formen beschreibt, bildet sich auch als Stossfugen der Glasscheiben ab – und lässt mehr an Hürden denn an Grenzüberschreitungen denken. Bei der Eröffnung der Bahn waren die Unzulänglichkeiten in der Ausführung der Glashaut nicht zu übersehen; perfekt im Rechner generiert ist noch nicht perfekt gebaut. Gleichwohl herrscht in Innsbruck Schulterklopfen allerorten: Man spricht zwar noch nicht von einem «Zaha-Effekt», aber die Bemühungen, mit grossen Namen aus der ehemaligen Olympiastadt eine Architekturstadt zu machen, sind auf gutem Wege.