Mahnmal für die Opfer des 11. März

Jury-Begründung: Das Projekt überzeugt aufgrund seiner Vielschichtigkeit sowohl auf inhaltlicher als auch konstruktiver Ebene. Dadurch wurde im Stadtbild ein sehr präsenter Ort kollektiven Erinnerns geschaffen, der gleichzeitig wie dematerialisiert wirkt. Die konsequente Materialwahl der Glasblöcke, für die eine innovative Klebeverbindung entwickelt wurde, und der ETFE-Folie lassen bei Tag einen fast sakralen Raum des Gedenkens entstehen, der nachts zu einem Signet im Stadtbild wird.

Jury-Begründung: Das Projekt überzeugt aufgrund seiner Vielschichtigkeit sowohl auf inhaltlicher als auch konstruktiver Ebene. Dadurch wurde im Stadtbild ein sehr präsenter Ort kollektiven Erinnerns geschaffen, der gleichzeitig wie dematerialisiert wirkt. Die konsequente Materialwahl der Glasblöcke, für die eine innovative Klebeverbindung entwickelt wurde, und der ETFE-Folie lassen bei Tag einen fast sakralen Raum des Gedenkens entstehen, der nachts zu einem Signet im Stadtbild wird.

Auch vier Jahre nach den Attentaten von Madrid, bei denen am Morgen des 11. März 2004 – drei Tage vor den Parlamentswahlen – in Vorstadtzügen mit dem Ziel Atocha-Bahnhof und im Bahnhof selbst Bomben explodierten und 191 Tote und fast zweittausend Verletzte forderten, sind viele Fragen offen geblieben. Schnell wurde von damaliger Regierungsseite die ETA als verantwortlich ausgemacht und eine Al-Quaida-Beteiligung negiert. Auch wenn den verantwortlich Handelnden längst der Prozess gemacht wurde, und eine Verwicklung Letzterer nachgewiesen wurde, konnten viele Ungereimtheiten – nicht nur über die Tatmotive, sondern auch im Agieren der politisch Verantwortlichen und der ermittelnden Behörden nicht ausgeräumt werden. Ein Nährboden für Verschwörungstheorien und Skepsis.

Der Wettbewerb

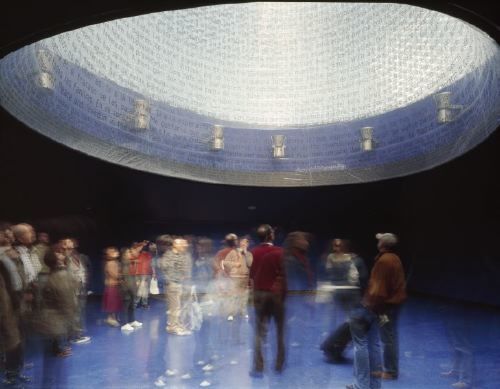

Ungewöhnlich schnell, nicht ganz zwei Monate nach dem Anschlag, schrieben das Verkehrsministerium, die staatliche Eisenbahngesellschaft und die Stadtverwaltung gemeinsam einen internationalen, offenen Ideenwettbewerb für Stadtplaner, Architekten, Bildhauer und weitere Bildende Künstler aus. Auf dem Verkehrsrondell vor der großen Eingangsrotunde des von Rafael Moneo 1992 umgebauten Bahnhofs sollte ein Mahnmal für die Opfer entstehen. Gedacht hatten die Auslober bei der Wahl der Ortes und der Formulierung der Anforderungen wohl an eine monumentale Plastik. Durchsetzen in der Konkurrenz aus fast dreihundert Einsendungen konnte sich aber der eher konzepthafte Beitrag eines Teams fünf junger madrilenischer Architekten und Architekturstudenten, FAM Arquitectos, die eine ganz andere Lösung präsentierten. Ihr Entwurf erweiterte das im Stadtraum platzierte Zeichen, eine aus der Verkehrsinsel blockhaft herausbrechende, gläserne, amorphe »Lichtwolke«, um eine darunter liegende Halle in der Ladenzeile der Bahnhofspassage. So schufen sie einen abgeschlossenen Ort, der neben der Erinnerung auch ein ruhiges Gedenken ermöglicht. Die aus Glassteinen aufgetürmte, elf Meter hohe Lichtwolke sollte im Inneren eine weitere leichte Lichtblase umfangen – bedruckt mit den Namen der Opfer – und den in Kobaltblau gehaltenen Raum beleuchten. Immaterialität und Licht waren die Elemente, mit denen sie dem Geschehen und dem Andenken gerecht werden wollten; baubar war die Idee in der dargestellten Form (noch) nicht.

Das nicht Baubare bauen

Es war eine mutige Entscheidung der Verantwortlichen, diesen nicht nur weit über das geplante Budget, sondern auch mit erheblichen baulichen Eingriffen verbundenen Entwurf zu prämieren und das junge Team FAM Arquitectos, das Akronym steht für Fascinante Aroma a Manzana – übersetzt, »der fazinierende Duft des Apfels« – mit der Überarbeitung und Realisierung zu betrauen. Neben konstruktiven Fragen galt es auch behördliche Hürden zu nehmen, denn der Vorschlag beinhaltete auch, den in städtischem Besitz befindlichen oberirdischen Platz mit der im Eigentum der staatlichen Bahn gelegenen unterirdischen Ladenzeile zu verbinden. Aber das waren die geringeren Schwierigkeiten, galt es doch die Herausforderung zu bewältigen, eine »transparente Konstruktion ohne Struktur« zu entwickeln.

Schwieriger noch als die Recherche nach einem Glas – ursprünglich als massive quadratische Blöcke geplant –, das sowohl über konstruktive Eigenschaften verfügt als auch den thermischen Beanspruchungen gewachsen ist, gestaltete sich die Suche nach einem Tragwerksplaner. An diesem Punkt drohte das Projekt zu scheitern, »nicht machbar« lautete die Aussage aus den angefragten spanischen Büros.

Angesichts dieser vielfältigen Probleme nicht aufgegeben zu haben, ist eine nicht hoch genug einzuschätzende Leistung des jungen Architektenteams. Über einen ihrer Lehrer traten sie mit Mike Schlaich, der ihnen aus Vorträgen an ihrer Hochschule bekannt war, in Kontakt. Ein mehrtägiger Workshop im Stuttgarter Ingenieurbüro schuf dann erste Entscheidungsgrundlagen für die weitere Planung und die Zusammenarbeit.

Der im Wettbewerb noch zweigeschossige unterirdische »Gedenkraum« wurde im Laufe der Überarbeitung eingeschossig, die äußere Wolke zu einer leicht verzogenen elliptischen Säule aus Glasziegeln, deren Höhe von elf Metern eine sehr bildhafte Referenz an das Datum des 11. März ist.

Zwischen der den Innenraum abdichtenden Folie und dem Glasturm ist auf Deckenhöhe ein Leuchtenkranz angebracht, der die gläserne Skulptur nachts in ein wechselndes Lichtfeld hüllt. Dann tritt die amorphe Wolke, deutlicher als bei Tag, fast wie eine Projektion hervor.

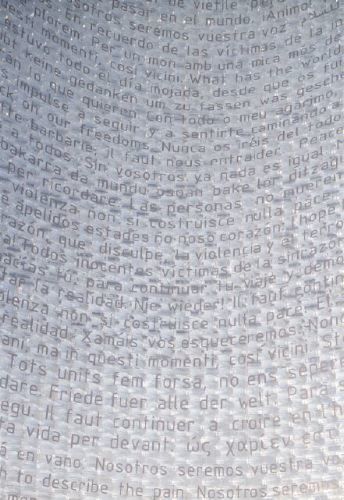

Diese innere Wolke besteht aus einer ETFE-Folie, die durch Überdruck ihre Form erhält und mit einem Befestigungspunkt von den Glasträgern der Decke hängt. Gegen eine Beschriftung mit den Namen der Opfer hatten sich einige Angehörige ausgesprochen. Stattdessen ist auf ihr eine Auswahl der Botschaften zu lesen, die Passanten in vielen Sprachen in den Tagen nach dem Attentat auf Zetteln oder den Bahnhofsmauern hinterlassen hatten. Von der in ihnen zum Ausdruck kommenden kollektiven Trauer und dem Entsetzen wird der Besucher umfangen, wenn er aus dem geschäftigen Treiben der Bahnhofspassage in den 500 Quadratmeter großen, intensiv blauen Gedenkraum tritt und unter dem Lichtkreis der gläsernen Säule steht. Zwei Luftschleusen, je eine als Ein- und eine als Ausgang, sorgen für den konstanten Überdruck in dem fast kapellenhaft anmutenden »Gewölbe«. Hinter der ersten Schleuse sind auf einer hinterleuchteten gläsernen Platte in der Wand die Namen der Opfer eingeschrieben – allerdings nicht aller. Zwei Familien haben die Nennung ihrer Angehörigen untersagt, wollten sich nicht an diesem Ort der öffentlichen Trauer wiederfinden.

Eine Bank im Eingangsbereich stellt die einzige Möblierung des Raumes dar. Wandpaneele, Akrylharzboden mit eingelassenen Glassplittern und die sich zur Lichtsäule hin leicht wölbende Decke sind rundum im selben Blauton gehalten. So ist alle Aufmerksamkeit auf die je nach Jahres- und Tageszeit gleißend helle, graue oder angeleuchtete Säule fokussiert. Die Glasfassade zur Bahnhofspassage ist wie durch Druckwellen deformiert, was sowohl von außen als auch von innen zu verzerrt-verschliffenen Blicken führt. Damit soll, ¬einem Traumbild ähnlich, der Raum aus der Zeit gehoben werden.

Gebaute Transparenz

Diffus transparent, unbestimmt sakral und bei aller Inszenierung schlicht, so lässt sich die Wirkung des Mahnmals am besten beschreiben. Keine Monumentalität – die in den Himmel aufsteigenden Trauerbotschaften sind der zentrale Inhalt. Die Idee ist so klar und bildhaft, dass sie sich dem Besucher unmittelbar erschließt. Es ist sicher die Mischung aus dem Vertrauen auf die große Kraft von Symbolen und einfachen Gesten, die ihm seine Kraft verleiht – immer in der Gefahr, die Bilderwelt überzustrapazieren; eine Gratwanderung. Aber der Balanceakt ist gelungen. Auch über ein Jahr nach der Eröffnung der Gedenkstätte finden noch Hunderte von Besuchern täglich ihren Weg in den Gedenkraum.

Mittlerweile ist die Außenhaut der Folie mit einem leichten gelblich-grauen Staub überzogen, da die Säule selbst ein offenes System ist, mit Luftdüsen am Boden, durch die kalte Luft in den Zwischenraum geblasen wird, und Auslässen im Kranz des Glaskörpers. So wird viel der »Nachhaltigkeit« des Mahnmals auch davon abhängen, wie gut es gewartet werden wird, um seine Wirkung langfristig erhalten zu können.

verknüpfte Zeitschriften

db 2008|06 Balthasar-Neumann-Preis 2008