Was entsteht, wenn Architekt und Heimleitung kooperieren: ein helles, freundliches Haus, räumlich großzügig, nicht übermöbliert – und geplant nach allen Regeln der ökologischen Kunst. Ein Kindertagesheim in Breitenlee bei Wien.

Was entsteht, wenn Architekt und Heimleitung kooperieren: ein helles, freundliches Haus, räumlich großzügig, nicht übermöbliert – und geplant nach allen Regeln der ökologischen Kunst. Ein Kindertagesheim in Breitenlee bei Wien.

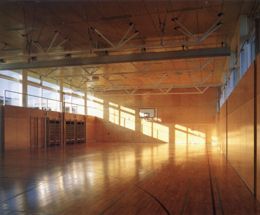

Breitenlee ist keine attraktive Gegend. Es gilt zwar als Peripherie von Wien, nördlich der Donau gelegen, aber es ist weit weg von jeglicher Urbanität. Es liegt im Flachen, und wie alle diese ursprünglichen Dörfer präsentiert es sich ziemlich zersiedelt und ruiniert. Die bemerkenswerte Ausnahme von den heutigen städtebaulichen und architektonischen Regeln dieses Umfelds hat Helmut Wimmer 1997 realisiert: eine Volksschule, die auf die tradierten Grundmuster dieser Gegend eingeht und in den zehn Jahren ihres Bestehens nichts an Relevanz verloren hat. Es ist ein eingeschoßiges Schulhaus mit einem Hof, der durch eine in die Erde abgesenkte, also ebenfalls niedrige Turnhalle zur Straße hin geschlossen ist. Ins Schulgebäude selbst sind fünf begrünte Atrien eingeschnitten und die Klassenzimmer dorthin orientiert.

Normalerweise bedeutet es einen Anlass zur Sorge, wenn neben einen solchen Bau ein anderer – in diesem Fall ein Kindertagesheim – gestellt werden soll. Noch dazu ein höheres Bauwerk – mit einem Obergeschoß. Tatsächlich haben die Teilnehmer am geladenen Wettbewerb von 2003 diese Möglichkeit auch genutzt. Nur Georg W. Reinberg nicht, der blieb mit seinem Projekt niedrig – und hat damit gewonnen.

Reinberg hat mit seinem Neubau städtebaulich wirklich etwas geleistet. Er hält Abstand zur Schule, sie wird in ihrer Wirkung nicht beeinträchtigt. Und er formuliert seinen Baukörper so, dass der Hof zwischen Schule und Turnsaal an der Schmalseite des Grundstücks geschlossen wird.

Außerdem wird mit diesem Nebeneinander von Schule und Kindertagesheim ein funktioneller Zusammenhang sichtbar. Das Tagesheim umfasst zwar auch Kinderkrippe und Kindergarten, vor allem aber vier Hortgruppen für die Schüler – und eine fünfte wird wohl demnächst hinzukommen und den Mehrzwecksaal vereinnahmen. Das wird der „Bewohnbarkeit“, der Brauchbarkeit des Tagesheims aber keinen Abbruch tun. Reinberg hat es so geplant, dass sich der Eindruck der räumlichen Großzügigkeit geradezu aufdrängt. Am bescheidensten sind noch die Räume für die Leiterin und die Mitarbeiter, sie liegen rechts vom Eingang. Da war ganz offensichtlich der Zweck und nicht die Repräsentation für Größe und Ausstattung bestimmend.

Kein unsympathischer Faktor. Aber die Atmosphäre in diesem Haus ist überhaupt sehr angenehm. Die Zufriedenheit der Leitung und die Freude der Kinder teilen sich mit. Tatsächlich haben sie ja auch ein sinnvoll organisiertes, dazu helles, freundliches Haus erhalten, das durch den demonstrativen Außenbezug der Gruppenräume – auf eine gut nutzbare Grünfläche – noch eine wesentliche Qualität hinzugewinnt.

Dreh- und Angelpunkt ist ein großes, hohes, glasüberdachtes Atrium, das als Aufenthalts- und Verteilerhalle fungiert. Die Gruppenräume – sie sind alle nach Süden orientiert – werden über die Garderoben erschlossen, die vom Atrium bis an den südlichen Freiraum reichen. Diese Garderoben sind übrigens besonders gut gelungen, weil sie Räume sind – und nicht bloß Gänge, flankiert von Spinden. Sie sind breit, und durch die raumhohe Verglasung schauen sie ins Grüne. Da zeigt sich auch, dass es von Vorteil ist, wenn der Architekt zumindest die fixen Wandeinbauten selbst entwerfen kann, das bringt einen deutlichen gestalterischen, atmosphärischen Gewinn.

Die Gruppenräume sind groß, voll auf den Grünraum orientiert und nicht übermöbliert. Sicher, es ist alles da, was gebraucht wird. Aber die Kinder haben Platz, sie können sich bewegen. Da merkt man einfach, dass Architekt und Heimleitung sich verständigen konnten. Es gibt andere Beispiele, da haben profilierte Architekten ähnliche Vorschläge gemacht, die dann von der Tagesstättenleitung durch eine eklatante Übermöblierung illusorisch wurden.

Reinberg hat sich vor allem auf dem Gebiet des ökologischen, energiesparenden Bauens einen Namen gemacht. Auch für die Entwicklung dieses Projekts waren solche Überlegungen inhaltlich ausschlaggebend. Die Positionierung des Baukörpers als südlicher Kopfbau der Schule kam diesen Ambitionen entgegen, die architektonische Lösung der Öffnung zur Sonne und zum Grünraum war eine logische Konsequenz.

Von außen präsentiert sich das Gebäude als sehr ruhiger, niedriger Baukörper, der ins grüne Umfeld sensibel eingebettet ist. Vom Hof her ist dem Körper gewissermaßen ein Eck ausgeschnitten – wodurch der Hof zum geschlossenen Rechteck und der Eingang deutlich sichtbar wird. An der Nordseite, die dem Schulhaus zugewandt ist, liegen alle Verwaltungs- und Nebenräume. Hier ist die Fassade verhältnismäßig geschlossen, es gibt Oberlichtbänder (also indirektes Sonnenlicht, ohnehin die bessere Lösung für Arbeitsplätze). Die an sich völlig unspektakuläre, voll verglaste Südfassade ist trotzdem interessant, denn durch die über der Raumverglasung liegenden, dunkleren Solarpaneele wird die Horizontale des Gebäudes noch einmal betont. Obendrein verwandelt der außen liegende Sonnenschutz das Ganze – je nachdem – in eine offene oder geschlossene Schatulle.

Drinnen legt Reinberg eine gewisse Robustheit an den Tag – denn alle Installationen sind sichtbar geführt, und der Warmwasserspeicher der Solaranlage steht sozusagen im „Zentrum“ des Atriums. Reinberg misst der Sichtbarkeit seiner technischen Maßnahmen didaktischen Wert zu. Wichtig ist, dass er in seinen Überlegungen nicht bei missionarischen Ansprüchen stehen bleibt. Allein schon sein Spiel mit Raumhöhen – entsprechend der Bedeutung der Räume – macht einen Rundgang durchs Haus interessant. Auch sein Spiel mit der Tagesbelichtung (die sogenannten Nebenbeschäftigungsbereiche in den Gruppenräumen etwa sind nur über das Atrium belichtet).

Das Haus wäre nicht von Reinberg, wäre darin nicht ein Optimum ökologischer, energiesparender Baumaßnahmen realisiert. Hohe Dämmung sowieso, passive Sonnenenergienutzung, Solaranlage, Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung – bis hin zu einem ausgeklügelten manuellen Belüftungssystem, das bei Hitze und in der Nacht für Kühlung sorgt. Und das Regenwasser versickert auch. Ich handle diesen wichtigen Aspekt von Reinbergs Arbeit nur kursorisch ab, weil die Entwicklung der letzten Jahrzehnte längst dazu geführt haben müsste, dass solche Überlegungen und Kenntnisse zum selbstverständlichen Know-how jedes Architekten gehören und im Bewusstsein jedes Bauträgers und Nutzers verankert sein müssten. Natürlich ist es immer noch nicht so. Reinberg gehört vor allem im Wiener Raum jedenfalls zu den Pionieren.