Minimalistische Schatztruhe

(SUBTITLE) Das neue Jüdische Museum von Wandel Hoefer Lorch in München

Am St.-Jakobs-Platz in München konnte am Donnerstag das neue Jüdische Museum eröffnet werden. Mit kleinen, aber ehrgeizigen Ausstellungen will das Haus zu einem Ort des Dialogs werden.

Am St.-Jakobs-Platz in München konnte am Donnerstag das neue Jüdische Museum eröffnet werden. Mit kleinen, aber ehrgeizigen Ausstellungen will das Haus zu einem Ort des Dialogs werden.

Als hässlicher Hinterhof mitten in Münchens Altstadt, an dem die Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs nur notdürftig behoben schienen, war einem der St.-Jakobs-Platz in Erinnerung. Doch nun hat sich das Aussehen der einst windigen Freifläche grundlegend gewandelt. Zwei skulpturale Solitäre und eine Hofrandbebauung geben dem Ort neuen Halt und setzen architektonische, gesellschaftliche und politische Zeichen. Der neue Baukomplex, der als das eindrücklichste jüdische Zentrum in Europa gilt, ist aus einem Wettbewerb hervorgegangen, den die Saarbrücker Architekten Wandel Hoefer Lorch vor sechs Jahren für sich entscheiden konnten. Das städtebaulich präzise Ensemble umfasst neben Synagoge und Gemeindehaus ein von der Stadt München finanziertes und betriebenes Jüdisches Museum.

Städtebauliche Präzision

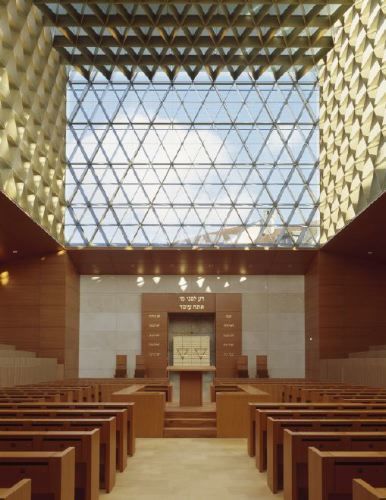

Wie schon bei ihrer Dresdner Synagoge befolgten die Architekten auch bei dem bereits im vergangenen November geweihten Münchner Sakralbau (NZZ 10. 11. 06) die Ende der achtziger Jahre von Salomon Korn geforderte Vereinigung von Stiftszelt und Tempel, indem sie dem schweren Sockel aus grob behauenem Travertin eine gläserne, durch ein Geflecht von bronzenen Davidsternen strukturierte Laterne aufsetzten. Ausgehend von diesem Symbolismus, der auf die zwischen Provisorium und Dauer schwankende jüdische Existenz hinweisen will, ist Wandel Hoefer Lorch erneut ein Gotteshaus von grosser physischer Präsenz und spiritueller Ausstrahlung gelungen. Im Innern vermag es den synagogalen Widerspruch von Langhaus und Zentralbau aufzulösen, während es mit seinem Äusseren als neues Münchner Wahrzeichen in Erscheinung tritt.

Der Synagoge ordnen sich die anderen Gebäude unter. Die abgestufte Kubatur des Gemeindehauses ergänzt das fragmentierte Stadtgewebe diskret. Auch das Museum gibt sich zurückhaltend - und nimmt doch eine urbanistische Schlüsselstellung ein. Mit seinem verglasten Erdgeschoss und dem darüber schwebenden Kubus aus poliertem Travertin bildet es die formale Antithese zur Synagoge. Erinnerungen an den Münchner Bau der Sammlung Goetz von Herzog & de Meuron kommen auf. Die Ähnlichkeiten sind aber rein äusserlich, denn das Jüdische Museum gehorcht einer anderen Logik.

Das helle Foyer wirkt mit seiner Fachbuchhandlung und der Café-Bar einladend und gibt Blicke frei auf die Umgebung. Man fühlt sich gut hier, wohl gerade weil alles so einfach und unspektakulär ist. Neben der Kasse geht es hinab ins Untergeschoss, wo in einem knapp 300 Quadratmeter grossen Saal die Dauerausstellung gezeigt wird. Sie muss fast ohne Meisterstücke jüdischen Kunsthandwerks auskommen, gewährt jedoch einen interessanten Einblick in die Geschichte der Juden in München. Zurück im Foyer, kann man über eine Treppenkaskade, die bald an die Alte Pinakothek, bald an Libeskinds Jüdisches Museum erinnert, hinaufsteigen zu zwei übereinanderliegenden, fensterlosen Räumen, die in ihren Abmessungen exakt der Eingangshalle entsprechen. Hier finden in den nächsten zwölf Monaten acht Wechselausstellungen zu verschiedenen «Formen des Sammelns von Judaica und des Sammelns durch Juden» statt. Im unteren Saal werden derzeit 26 wertvolle jüdische Kultgegenstände und Handschriften aus dem einstigen Besitz der Wittelsbacher gezeigt, die im Bayerischen Nationalmuseum und in der Bayerischen Staatsbibliothek die Nazizeit überstanden: vom goldenen Hochzeitsring mit gotischem Miniaturhaus, der seit 1598 in der Schatzkammer der Residenz aufbewahrt wird, bis zum ersten in Deutschland geschriebenen jüdischen Bibelkommentar.

Die Sammlung Pringsheim

Der obere Ausstellungsraum ist Thomas Manns jüdischen Schwiegereltern gewidmet. Im Stadtpalais an der Arcisstrasse, in welchem der Schriftsteller einst «nichts als Kultur» spürte, hüteten die Pringsheims hochbedeutende Majoliken und Goldschmiedearbeiten der Renaissance, einen den Musiksaal schmückenden Wandfries von Hans Thoma sowie mehrere Lenbach-Porträts von Familienmitgliedern. Nachdem der 83-jährige Alfred Pringsheim 1933 sein Haus zu einem Spottpreis an die Nazis hatte abtreten müssen, ging er bald auch seiner Sammlung verlustig. Die kostbarsten Stücke musste er 1939 den Berliner Museen schenken, den Rest in London versteigern.

Nun bietet eine kleine, vom Wiener Architekten Martin Kohlbauer suggestiv inszenierte Schau anhand von 32 Leihgaben aus europäischen Museen und dem Thomas-Mann-Archiv in Zürich die Gelegenheit, sich ein Bild von der Kunstleidenschaft der Pringsheims zu machen. Die Folgeveranstaltungen dürften es schwer haben, das Niveau der Eröffnungsausstellungen zu halten. Gleichwohl stehen die Chancen gut, dass sich dieses heitere Haus als Ort der Reflexion und des Dialogs wird etablieren können.

[ Die Pringsheim-Ausstellung dauert bis zum 10. Juni, die Wittelsbacher-Schau bis zum 24. Juni. Kataloge je Euro 12.-. Die nächstfolgenden Ausstellungen beleuchten die jüdische Volkskunst in Bayern (ab 26. Juni) und die «Volkskunst-Mode» der Wallachs (ab 10. Juli). Der Museumskatalog kostet Euro 12.95. ]