Tadao Ando, den sicher berühmtesten Architekten Japans, zu kontaktieren, ist eine Herausforderung. Denn die öffentlichen Auftritte des als publikumsscheu...

Tadao Ando, den sicher berühmtesten Architekten Japans, zu kontaktieren, ist eine Herausforderung. Denn die öffentlichen Auftritte des als publikumsscheu...

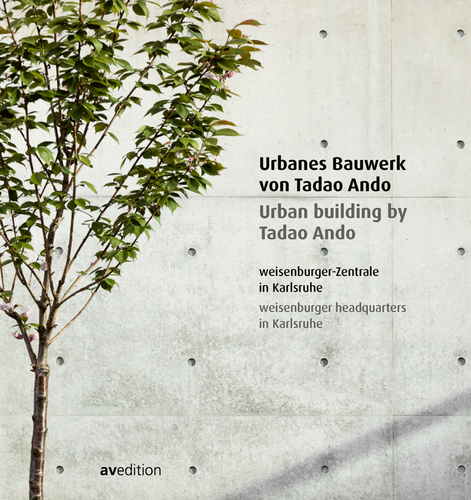

Tadao Ando, den sicher berühmtesten Architekten Japans, zu kontaktieren, ist eine Herausforderung. Denn die öffentlichen Auftritte des als publikumsscheu bekannten Ando sind ebenso minimalistisch wie seine feinen Sichtbetonarchitekturen. Weder eine Webseite noch Briefpapier, weder einen Telefonbucheintrag noch einen PR-Referent hat Ando nötig. Um dennoch ein exklusives Gespräch mit dem interview-resistenten Entwerfer zu bekommen, bedurfte es einiger Finesse: Mit Hilfe einer Muttersprachlerin, die die Interview-Fragen vorab gewissenhaft ins Japanische übersetzte und per Fax nach Osaka schickte, gelang es, Zugang zu den Gedanken des architektonischen Autodidakten zu finden ...

In Europa spricht man bei feinem Sichtbeton mit höchsten Ansprüchen an die Ausführungsqualität von »Ando-Beton«. Eigentlich ist Beton ein hartes Material, aber in Ihren Entwürfen bekommt er eine hohe haptische Qualität: Die weichen Sichtbetonoberflächen möchte man förmlich berühren. Aus dem monumentalen Werkstoff machen Sie ein weiches, sensibles Material, das man streicheln möchte, Sie benutzen nie raue Schalungen. Beton lässt sich wie »flüssiger Stein« frei formen, aber Sie verwenden ihn nicht plastisch, sondern flächig-tafelhaft. Resultiert das aus der japanischen Bautradition der flächigen Shoji (papierbespannte Trenn- und Schiebewand)?

Als ich ungefähr zwanzig Jahre alt war, fand ich in einem Antiquariat ein Buch von Le Corbusier. Von dem wenigen Geld, das ich gespart hatte, habe ich es gekauft. Dieses Buch riss mich mit. Als 1964 endlich auch normale Japaner ohne Visum ins Ausland reisen konnten, fuhr ich sofort nach Europa. Zwar konnte ich Le Corbusier leider nicht treffen, aber ich sah seine Architektur mit meinen eigenen Augen und war begeistert davon, wie er den Beton so einfach und so kräftig verwendete. Jedoch fühlte ich, dass die rauen Oberflächen auf Japaner sehr fremd wirken würden, wenn sie sie jeden Tag anschauen und damit leben sollten.

Ich gründete bald mein eigenes Architekturbüro und entwarf selbst erste kleine Häuser. Dabei wollte ich Gebäude aus Stahl, Glas und Beton gestalten, den weit verbreiteten Baumaterialien des 20. Jahrhunderts, und diese an das japanische Klima anpassen.

So intensiv mit Beton gebaut habe ich, um das Material zur Wirkung zu bringen. Außerdem ist es ein sehr günstiger Baustoff und benötigt kein Finish. Um ein »japanisches Raumgefühl« zu schaffen, arbeitete ich mit den Arbeitern auf der Baustelle immer aus, wie der Beton verarbeitet werden sollte, wie zum Beispiel durch das Streichen der Furnier-Schalung eine besonders glatte Betonoberfläche erreicht werden kann. So entwickelte und testete ich verschiedene Mischungen des Betons, bis ich eine fand, bei der sich der Beton auch angenehm anfühlte.

Für mich ist beim Entwerfen auch die Geometrie sehr wichtig. Architektur begleitet das Leben der Menschen, ist physisch erfahrbar und spiegelt ihre Umgebung wider, die reine Geometrie hingegen ist abstrakt. Wenn man beides mischt, kann eine Architektur entstehen, die Ordnung und Vielfalt bietet, einfache und komplexe Aspekte hat.

Beton, wie ich ihn in meiner Architektur verwende, zeigt ebene oder geschwungene Geometrien, die keine Tiefe haben. Er wirkt nicht durch seine monolithische Masse, sondern durch seine raumfassenden Flächen. Die traditionelle Holzbauarchitektur in Japan basiert ebenso auf Linien und Flächen und auf einem Skelett. Deshalb scheint es vordergründig eine Ähnlichkeit mit der japanischen traditionellen Architektur zu geben. Ich habe von dieser Architektur viel gelernt, bin sicher auch von ihr beeinflusst. Aber ich weiß nicht, ob dieser Einfluss so unmittelbar ist.

Bauen Sie in Europa anders als in ihrer Heimat? Die Handwerkskunst, aber auch das ästhetische und kulturelle Verständnis sind hier ja anders.

Zuerst lade ich die Mitarbeiter des ausländischen Büros ein, sich meine Werke anzuschauen; besonders solche Projekte, die noch im Bau sind, damit sie verstehen, was für uns beim Bauen wichtig ist. Anschließend sollen sie vor Ort diskutieren, wie unser Entwurf realisiert werden kann. Wir bieten natürlich unser Fachwissen an, aber wir zwingen niemandem japanische Techniken oder Detailausführungen auf, weil die Technik an den jeweiligen Ort gebunden ist. So gehen wir aber nicht nur im Ausland vor, sondern auch in Japan. Die Architektur entsteht durch die Zusammenarbeit mit den Bauunternehmern und Bauherren.

Ich glaube, Grundlage eines Entwurfs ist es, das Grundstück und den Hintergrund des Gebäudes zu»lesen«. Meine Architektur bezieht sich zwar auf die gegenwärtige Technik. Aber ich werde durch den Ort, die geplante Nutzung des Bauwerks und die Denkweise des Auftraggebers inspiriert und erhalte hierdurch die entscheidenden Impulse. Außerdem denke ich mit dem Gedächtnis der Architektur der Welt, auch der japanischen, und nutze die bisherigen Erfahrungen. Meine Architektur hat Kenneth Frampton »critical regionalism« genannt. Seiner Meinung nach gibt es in meiner Baukunst wenige direkte Zitate. Durch meine Erfahrung und das kulturelle Gedächtnis, zusammen mit dem Einfluss des Ortes, wird meine Architektur erdacht.

Mehr als andere Architekten werden Sie mit einem Werkstoff identifiziert, dem Beton. Werden Sie damit identifiziert oder identifizieren Sie sich auch selbst damit? Und was was wollen Sie vom Beton? Warum Beton?

Ich baue nicht nur mit Beton, sondern auch mit Holz und Stahl. Wie gesagt, als ich mein Büro gründete, fand ich Beton sehr attraktiv und habe seinen Möglichkeiten nachgejagt. Dies hat meine Karriere geprägt, das möchte ich nicht verneinen. Beton ist ein faszinierendes Material und ich hege eine sehr große Zuneigung zu diesem Baustoff, aber letztlich ist er doch nur ein Mittel, um zu bauen. Die Materialwahl erfolgt unter sehr verschiedenen Bedingungen. Also: »Beton-Architektur« ist nicht meine einzige Identifikation.

Sie haben bisher viele Museen und öffentliche Gebäude entworfen. Das Projekt »Omotesando Hills« in Tokio, ein großes Einkaufszentrum, ist Ihr größtes kommerzielles Bauprojekt. Ist es ein Ausbruch in Material und Maßstab?

Heutzutage sind Waren hochwertig verfeinerte Kunstwerke. Mein »Omotesando-Hills«-Bau ist wie ein Ausstellungsraum. Ich denke nicht, dass es heutzutage einen großen Unterschied zwischen einem Einkaufszentrum und einem Museum gibt.

Zu Beginn meiner Architekturtätigkeit habe ich sowohl kleine Privathäuser als auch Geschäftshäuser samt Innenausstattung entworfen, wie zum Beispiel »Rose Garden«, TIME'S und »Collezione« in Tokio. Das sind meine repräsentativen kommerziellen Werke. Bei diesen Projekten habe ich Gebäude entworfen, die nicht nur als kommerzieller, sondern auch als öffentlicher Raum genutzt werden können, durch den viele Leute wandeln. Diese Denkweise war auch bei anderen Projekten, die für unterschiedliche Nutzungen entworfen wurden, die Grundlage. Dieses Mal hatte ich Gelegenheit, für das Projekt Omotesando Hills Gewerbe und Wohnungen zu mischen.

Die Korrespondenz für die db führte Ulf Meyer.

db, Di., 2007.01.02

verknüpfte Zeitschriftendb 2007|01 Beton

![]()