Einer Lustenauer Landwirtschaft räumt Roland Gnaiger weitreichende Raumoptionen ein: Der Hof ist nicht bloß Produktionsstätte und Lebensmitte, sondern auch alternativer Handelsplatz für ökologische Ware und Information.

Einer Lustenauer Landwirtschaft räumt Roland Gnaiger weitreichende Raumoptionen ein: Der Hof ist nicht bloß Produktionsstätte und Lebensmitte, sondern auch alternativer Handelsplatz für ökologische Ware und Information.

Zwischen Feldkirch und Bregenz gehen die meisten Ortschaften längst in einer lockeren Bandstadt auf. Die suburbane Siedlungsemulsion des Vorarlberger Unterlandes kann einerseits als raumplanerisch irreversible Verlustzone gesehen werden, mit Feldern und Naturschutzgebieten als letzten Resten der alten Riedlandschaft. Andererseits ist sie auch als Initialstadium eines zukünftigen Agglomerationsmodells deutbar, in dem Land und Stadt nicht mehr Anfangs- und Endzustände zivilisatorischen Strebens sind, sondern eine stabile Koexistenz unter Wahrung bestehender Kompetenzen und Infrastrukturen, aber auch unter Ausschöpfung aller neuen Techniken eingehen.

Andrea Branzi, über Italien hinaus wirksamer Architekt und Vordenker, hält auf der Suche nach einer intelligenten Raumorganisation der Zukunft ein „Modell schwacher Urbanisation“ unter dem Namen „Agronica“ für sinnvoll, um ein komplementäres Gefüge von Ruralem und Urbanem zu erreichen. In der abgestimmten Ergänzung von Bauer und Städter liegt die Chance, Traditionen der agrarischen Landnahme zu sichern und die Stadt als alleinigen Träger des Fortschritts abzulösen. Städtische Nutzungen diffundieren in das Land und machen es zu einem neuen Ganzen - der die Region erfassenden „Megastadt“.

In Lustenau gibt es ein unabhängig von dieser Vision entstandenes, aber für die Durchdringung der Sphären symptomatisches Exempel: den Aussiedlerhof der alteingesessenen Familie Vetter im weitläufigen Ried, keine 15 Fahrminuten vom Zentrum Dornbirns, in Hörweite der Autobahn. Annemarie und Hubert Vetter wirtschaften seit langem organisch-biologisch, ihre Produkte sind bekannt, allein das gebaute Umfeld schränkte ihre Dynamik so sehr ein, daß sie sich zur Errichtung eines neuen Hofes außerhalb der Stadt entschlossen.

Der Bauer ist ein offensiver Zeitgenosse mit Durchblick im Förderdschungel der Europäischen Union und mit politischem Engagement in der ökologisch orientierten Verkaufsgenossenschaft „Ernte - für das Leben“. Die Bäuerin ist Mutter von sechs Kindern und ein Ruhepol im ununterbrochen laufenden Getriebe der Familie beziehungsweise des nun mit 30 Hektar relativ guten Weide- und Ackerlandes nahversorgten Unternehmens.

Ein solcher Betrieb sollte dann die besten Ertragschancen haben, wenn er natürliche Produkte herstellt, diese frischen Erträge möglichst selbst veredelt und ab Hof verkauft. Der Zwischenhandel ist ausgeschaltet, der Kunde muß die Lebensmittel direkt beim Hersteller oder seinen bäuerlichen Vertriebspartnern abholen. Die Güte der Ware ist hoch, die Preise liegen höher als in den Supermärkten, sind aber dem Gebotenen angemessen. Dieses Preisniveau ist Voraussetzung für die Umsetzung des Konzepts der neuen, in ökologischen Kreisläufen und nicht in mengenmaximierten Ernteerträgen denkenden Landwirtschaft.

Als weitere reale Marktchance zeigt sich das Bedürfnis des bodenentwöhnten Stadtmenschen, mit dem „Griff in die Erde“ Naturverbundenheit zurückzugewinnen. Der Bauernhof ist nicht nur ein Ort des Handels mit Lebensmitteln, sondern auch mit theoretischem Wissen, praktischen Fähigkeiten und erholsamen Erlebnissen. Der Transfer wird dann funktionieren, wenn hochprofessionelle Einsichten vermittelt werden, das rurale Differenzerlebnis für temporäre Stadtaussteiger zum Genuß wird. Der Bauernhof ist Kompetenzzentrum für Mensch, Tier, Pflanze.

Der Übergang von Information und Ware muß getrennt ablaufen, um effizient zu sein. Beim Kauf der wohlschmeckenden Karotten, für die die Familie Vetter über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist, wird man nicht die Grundlagen des Gemüseanbaus erwerben können, also zudem ein einschlägiges Seminar aus dem Kursprogramm über den organisch-biologischen Landbau buchen müssen. In der Vetterschen Vision ist der Bauernhof ein gestalteter Lebensraum für Mensch und Tier, aber auch ein Vermittlungsraum für Wort und Ware, ein Kompetenzzentrum für den zeitgemäßen Landgebrauch in der Stadt.

Die Erkenntnis, daß eine fortschrittliche unternehmerische Ambition einer architektonischen Entsprechung bedarf, um gut vermittelbar zu sein, hat sich in Industrie und Gewerbe bisher eher selten durchgesetzt. In der österreichischen Landwirtschaft sind seit Jahrzehnten ernsthafte gestalterische Versuche, dem Problem des Vollerwerbsbauernhofes beizukommen, mit Ausnahme der wenigen Arbeiten von Franz Riepl, unbekannt. Obwohl ein ausgeklügeltes, institutionalisiertes Beratungssystem für diese Bauaufgabe allein schon wegen der Tierhaltung existiert, erheben sich die zahlreichen Neubauten nie über das unbeholfene, auf Kaschierung abzielende Wiederholen von Bauelementen aus der längst toten, anonymen Bautradition.

Landwirtschaftsarchitektur ist bisher selbst in der Dichte der Vorarlberger Baukultur nicht realisierbar gewesen. Es ist der Familie Vetter hoch anzurechnen, daß sie sich, von der Landwirtschaftskammer gut beraten, auf die Rolle eines auf konzeptiver Ebene mitgestaltenden Bauherrn eingelassen hat. Schon die Wahl des in Bregenz arbeitenden Architekten Roland Gnaiger beweist Spürsinn für die richtige Lösung. Gnaiger, Jahrgang 1951, ist eine der profilierten Persönlichkeiten in der Vorarlberger Gegenwartsarchitektur. Nach seiner Schule in Warth (1991 bis 1992) gelingt ihm nun mit dem Vetterhof (1992 bis 1996) wieder eine weithin gültige Deutung eines vernachlässigten Bautyps.

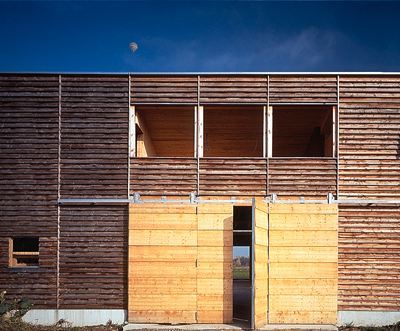

Die spürbare Ausgesetztheit und die geringe Vorbestimmtheit des Bauplatzes lassen die von Gnaiger gewählte Großform des Dreiseithofes logisch erscheinen. Der Baukörper ist zweigeschoßig und stellt sich in der Außenansicht bei einem Grundrißmaß von 30 auf 72 Meter als lagerhaft, industriell diszipliniert, der Weite der Ebene gewachsen dar. Die holzverschalten Trakte umschließen den wind- und lärmgeschützten Hofraum, der klar strukturiert, aber ebenso betont schlicht und funktionsorientiert wirkt.

An allen Fassaden wird die Absicht des Architekten deutlich, die komplexe Überlagerung der Arbeitsvorgänge unter einer Gestalt zu subsumieren und auf jede regionalistische Anbiederung zu verzichten. Den besten bekannten Bauernhäusern, etwa denen des Bregenzer Waldes, ist der Vetterhof insofern verwandt, als er nicht mehr und nicht weniger als seine Zwecke mit hoher Effizienz räumlich umsetzt. Die manchmal rauhe Ästhetik dieses Baus beruht auf der gelungenen Raumorganisation und dem wohlkalkulierten Materialeinsatz.

Man betritt am Nordwest-Eck über eine Veranda das Verkaufslager und den Seminar- und Speisebereich. Die mit Lehm verputzten Wände machen das halböffentliche Zentrum des Hauses trotz seiner Größe und Multifunktionalität wohnlich. Im Obergeschoß liegen die Wohnungen für zwei Betreiberfamilien, die Praktikanten und die Gäste. Die überdimensionale „Stube“ des Hauses dient hier nicht mehr primär dem Bauern, sondern dem Gast und der Kommunikation mit der Außenwelt.

Im Vergleich zur innovativen Organisation und baulichen Umsetzung der Tier- und Lagerhaltung wirken die Verkaufs-, Bewirtungs- und Wohnbereiche simpel. Der nicht nur für Laien überraschendste Raum ist der nicht überdachte, aber durch die anliegenden Längstrakte windgeschützte Freilaufstall. Wer gewohnt ist, Kühe in einem warmen Stall angekettet zu sehen, wird angesichts der ganzjährig im Freien stehenden Tiere schockiert sein und sich fragen, ob das denn der letzte Stand artgerechter Tierhaltung sein kann.

Aber der gedeckte Liegebereich der Rinder, die Lauf- und Freßzonen sind präzis differenziert. Der Fortschritt bei der Ausformung der Lebensräume der Tiere, aber auch in der Rationalisierung der Futteranlieferung und der Milchgewinnung ist anzuerkennen. Der kreisrunde Turm, in den die Kühe einzeln eintreten, um maschinell in bequemer Greifhöhe des stehenden Bauern gemolken zu werden, ist das architektonische Symbol einer überzeugenden betrieblichen Reform.

Nicht zuletzt ist das Verhalten der Tiere so friedfertig, wie man es selten sieht. Den Kühen müssen die Hörner nicht mehr beschnitten werden, die Kälber kommen ohne Geburtshilfe zur Welt, selbst die Familienbeziehungen unter den Tieren sind wieder in Gelassenheit möglich.

Dieses Projekt hat für den Bauherrn und die genehmigenden Instanzen ein hohes Maß an Streß erzeugt - das Resultat wirkt befreiend. Wenn Architektur überhaupt befriedend in der Arbeits- und Konsumwelt wirken kann, dann hat sie hier in konzeptiver Eleganz und gestalterischer Schlüssigkeit einen Standard begründet, wie LandStadt-Wirtschaft künftig räumlich aufzufassen sein wird.