In den vergangenen Jahren ist die längst mit Como zusammengewachsene Tessiner Grenzstadt Chiasso zu einem Zentrum für Gegenwartskultur im Grossraum Mailand geworden. Nach Tanz, Musik und Fotografie kommen nun mit der Neueröffnung des Max-Museo auch die bildenden Künste und die Architektur zu ihrem Recht.

In den vergangenen Jahren ist die längst mit Como zusammengewachsene Tessiner Grenzstadt Chiasso zu einem Zentrum für Gegenwartskultur im Grossraum Mailand geworden. Nach Tanz, Musik und Fotografie kommen nun mit der Neueröffnung des Max-Museo auch die bildenden Künste und die Architektur zu ihrem Recht.

An der Piazza Elvezia hat man die Wahl: Man kann in einem Stadtbus hinunterfahren ins vornehme Como oder - neu - auf dem Corso San Gottardo flanieren. Denn ein Hauch von Eleganz ist nun auch in Chiasso zu verspüren, seit der erste Teil der jahrzehntelang vom Grenzverkehr verstopften Hauptarterie der Stadt im Sommer zur Fussgängerzone wurde. Zwar streiten die Einwohner noch immer über die Vor- und Nachteile des nach den Plänen von Luca Bellinelli und Dario Bettello gestalteten Strassenraums, der gleichsam das innerstädtische Pendant zu Mario Bottas grünlich sich dem Zoll entgegen schlängelndem Schallschutzdach der Autobahn darstellt. Dennoch hat Chiasso, das lange als hässliches Entlein und als «posto più brutto del Ticino» galt, mit dem vom jungen, kulturinteressierten Bürgermeister Claudio Moro vorangetriebenen Stadtumbau gewonnen. Jetzt erkennt man den italienischen Charakter des im Geist des Klassizismus angelegten Corsos wieder, an dessen bald qualitätvollen, bald abschreckenden Bauten sich die Geschichte der letzten 150 Jahre ablesen lässt.

Nach der Eröffnung der Gotthardbahn wurde Chiasso bald schon zur lärmigen Grenzstadt. Die Gründerzeit sah die Entstehung üppig dekorierter Handelshäuser, in den zwanziger Jahren kündeten Robert Maillarts Magazzini Generali vom Aufbruch in die Moderne, und die dreissiger Jahre protzten mit monumentalen Stadtpalästen und einer Bahnhofshalle, in welcher sich «L'Italia e la Svizzera» von Margherita Oswald-Toppi zärtlich umarmen und Pietro Chiesas Fresko vom bitteren Los der Emigranten kündet. Die Wirtschaftswunderjahre wälzten dann das Ortsbild um: Bankenriesen bedrängten die lombardisch- neobarocke Stadtkirche, und manch altes Haus musste einer Tankstelle oder einem Parkplatz weichen.

Janusköpfige Grenzstadt

Bis in die jüngste Zeit war es die Grenze, die gab und nahm. Sie bestimmte nicht nur Fortschritt und Niedergang, sondern auch den geistigen Horizont. Nach einer dramatischen Strukturkrise sucht nun Chiasso, das vor allem mit Staus und hohen Ozonwerten von sich reden macht, nach seiner Identität. Der Fremde findet diese vielleicht in den widersprüchlichen Bildern von mailändisch anmutenden Hinterhöfen, düsteren Lagerhäusern und glänzenden Granitfassaden, von einer von Palmlilien umschmeichelten Säulenallee hinter den Gleisen oder den übereinander getürmten Häusern und Autobahnbrücken jenseits des Zolls in Ponte Chiasso, die einen ganz kurz ins Hinterland von Genua entführen.

Hier scheint alles zwei Seiten zu haben, sogar das Cinema Teatro. Klein, aber mit grosser kultureller Ausstrahlung, ist dieses architektonische Janusgesicht zum Symbol eines neuen Chiasso geworden, das seine Zukunft in der Gegenwartskultur sieht. Der 1936 von Americo Marazzi errichtete Bau gefällt sich zur Via Dante Alighieri hin in einem monumentalen Neuklassizismus. Die Sachlichkeit des neuen Bauens bestimmt dagegen seine zum Corso San Gottardo gewandte Rückseite mit dem wohl schönsten Murale der Schweiz: einem zwischen Pittura metafisica und Futurismus oszillierenden Werk von Carlo Basilico, das mit Wasser und Häuserfronten den durch den Monte Olimpino verwehrten Blick hinunter nach Como ebenso vorgaukeln will wie die Traumbilder der Filmwelt.

Beinahe wäre Basilicos Meisterwerk zerstört worden. Dem Cinema Teatro drohte nämlich der Abriss. Doch dann konnte das Haus von der Stadt erworben, restauriert und Ende 2001 als Kulturzentrum wiedereröffnet werden. Seither stösst es mit einem anspruchsvollen Programm - Theater, Tanz, Musik und Film - selbst im grossen Mailand bei einem an gegenwärtiger Kunst interessierten Publikum auf Interesse. Das hielt die Spekulanten jedoch nicht davon ab, direkt vor dem zum Signet des Theaters gewordenen Wandbild einen ungestalten Palazzo zu planen. Der Widerstand der Öffentlichkeit führte jedoch dazu, dass man dem Architekten Ivano Gianola den Auftrag zu einem denkmalpflegerisch verträglichen Projekt erteilte, welches dem Murale dank einer auf den Corso ausgerichteten Blickachse den nötigen Resonanzraum lassen wird.

Einen würdigen Nachbarn hat das Cinema Teatro nun an der Via Dante Alighieri mit dem an diesem Wochenende eingeweihten Max-Museo erhalten. Das rund 400 Quadratmeter Ausstellungsfläche bietende Zentrum für die visuelle Kunst der Gegenwart, das in seinen Depots den Nachlass des bedeutenden Grafikers Max Huber (1919-1992) sowie ein Archiv für Videokunst beherbergt, wurde im Auftrag der Stiftung Max Huber-Kono von den Luganeser Architekten Pia Durisch und Giancarlo Nolli erbaut. Die Eröffnungsausstellung ist dem Schaffen Hubers gewidmet. Zu einem späteren Zeitpunkt ist zudem eine Retrospektive von Hubers Schwiegervater, dem japanischen Grafiker Takashi Kono, geplant. Sonst aber soll hier - im Sinne eines «museo aperto» - der zeitgenössische Diskurs auf den Gebieten Grafik, Design, Architektur, Fotografie und Video im Mittelpunkt der von freien Kuratoren eingerichteten Ausstellungen stehen.

Zeichenhafte Baufigur

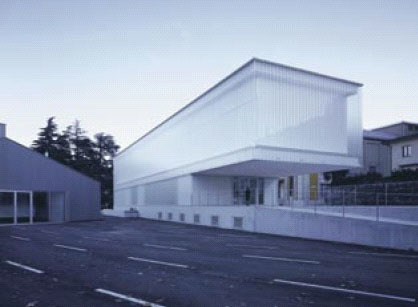

Es waren Durisch & Nolli, welche die Stiftung auf den jetzigen Standort, ein ehemaliges Garagen-Areal, aufmerksam gemacht hatten. Im Laufe der Planungen gelang es ihnen, den Bürgermeister von der Idee zu überzeugen, die zum Abbruch bestimmte Autoeinstellhalle als Erinnerung an den Genius Loci der ehemaligen Industriezone zu erhalten, in ein kulturelles Mehrzweckgebäude, den «Spazio Officina», umzuwandeln und zudem einen städtischen Aussenraum zu gestalten. Realisiert werden konnte das Ganze für wenig Geld, weil die Architekten auf Einfachheit und preisgünstige Materialien setzten. Obwohl das Museumsgebäude ohne alle Extravaganzen auskommt, hat es mit seinem klaren, einprägsamen Erscheinungsbild zweifellos die Kraft, als kultureller Kristallisationskern zu wirken. Das Ideal, den Ort zu bauen, konnte in diesem Museumsbau überzeugend umgesetzt werden. Denn das für Chiasso und die Tessiner Architektur gleichermassen bedeutenden Werk bildet im einstigen Niemandsland eine zeichenhafte Baufigur, um die herum sich das Theater, der Spazio Officina und die Kulturräume der ehemaligen Calida-Fabrik zu einer «Cittadella della Cultura» verdichten.

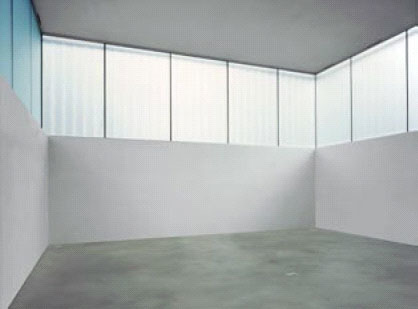

Eine vitrinenartige Eingangshalle mit Kasse und Café empfängt den Besucher des minimalistisch konzipierten Museums. Dieses besteht aus einer langen, brückenartigen Konstruktion, bei der die Struktur den Raum und der Raum die Struktur bedingt. Das Obergeschoss mit den drei um einen kleinen, die Orientierung klärenden Lichthof angeordneten Ausstellungsräumen kragt auf der Eingangsseite weit auf den podestartigen, für Freiluftausstellungen konzipierten Vorplatz aus. Nach Süden hin überdacht es hingegen einen über das skulpturale Treppenhaus zugänglichen, doppelgeschossigen Mehrzwecksaal im Soussol, der wie die anderen Ausstellungsräume von seitlichen Oberlichtbändern erhellt wird.

Nach aussen tritt der Neubau als weisser Glaskörper von japanischer Leichtigkeit und Transparenz in Erscheinung. Hinter der aus preisgünstigem Industrieglas gebildeten Aussenhaut öffnet sich eine schmale, nachts erleuchtete Raumhülle, die von den Ausstellungsmachern bespielt werden und so die Botschaft des Hauses in die Stadt hinaustragen kann. Denn gemäss dem von den Architekten vertretenen Motto «vivere l'architettura» soll sich das Gebäude durch die Benutzung stetig verändern und so einen eigenen Charakter gewinnen. - Ganz im Hinblick auf die Nutzung haben Durisch & Nolli auch den Spazio Officina geformt, dessen von Oberlichtern erhellte Halle sich durch schwebende Wände unterteilen lässt. Hier wird die mexikanische Künstlerin Flor Garduño vom 26. November an neue Fotoarbeiten zeigen. Danach finden das Jazzfestival und im Herbst die Biennale del'immagine statt, die zuvor in der Calida-Fabrik durchgeführt wurden. Dort dürfte nun - wie jüngst sogar die italienischen Zeitungen berichteten - ein weiterer Traum des Bürgermeisters Wirklichkeit werden: die Schaffung einer Tanzschule unter Leitung der Kalifornierin Carolyn Carlson. Schon jetzt aber ist das mit seiner nächtlichen Beleuchtung etwas Broadway-Glamour verströmende Max-Museo zum Symbol der kulturellen Neuerfindung der Stadt geworden.

![]()