Inhalt

Funde

– Stadtwanderer: Der Lesezirkel Hönggerberg

– Jakobsnotizen: Kaltes Licht, heisse Gemüter

– Auf- und Abschwünge: Geförderte Marktverzerrung

Titelgeschichte

Bündner Landschaften

Brennpunkte

– Zwei Glastechniker erzählen: Auf Glas gebaut

– Uni Pérolles: Die Kreuzung von Bildung und Boulevard

– Designhochschulen: Forscher im Nebel

– Neue Werkstatt: Leuchten und Beleuchten

– Verkehrspolitik: Bahnhöfe auf dem Abstellgleis

– Das Medienhaus in Aarau: Dick- und Dünnhäuter

– Bionik: Abschauen und Anwenden

– Wettbewerb: Der versteinerte Rosenberg

– Das m.a.x. Museo: Chiasso erwacht

Leute

An der fünften Designmeile in Zürich

Bücher

Über das Hallenstadion, den Heimatschutz, Bahnhöfe, Mö-

bel und Computer und aus der Zukunft und für die Zukunft

Fin de Chantier

Passerelle und Forum in Bern; Hotel in Basel; hohe Wohnhäuser in Zürich, St. Moritz, Bellinzona; Brücke in der Viamala; Eishalle und Badi St. Gallen; Tramhaus am Zürcher Bellevue

An der Barkante

Mit Stanislaus von Moos in Zürich

Der Dick- und Dünnhäuter

Das AZ Medienhaus ist auf den ersten Blick ein fragiler Dünnhäuter. Doch unter der Glashaut liegt ein dickwandiges Holzmöbel. Burkard Meyer Architekten spielen bei ihrem Geschäftshaus in Aarau souverän mit den Materialien und der Wahrnehmung – das Haus ist aber auch ein passgenauer Lückenfüller, der feine Wurzeln in den Stadtkörper schlägt.

Spiegeln die Gläser nun oder verzerren sie? Je nach Verhältnis, das man zu den Medien hat, stimmt beides. Auf der Glasfassade des Wohn- und Geschäftshauses der AZ Mediengruppe tanzen die Nachbarhäuser auf und ab. Die kristalline Haut verwirrt das Auge des Passanten, weil die linke obere Ecke der schweren Scheiben jeweils – wie ein Eselsohr in einem Buch – nach innen geknickt ist. Das Bild zwischen den weissen Deckenelementen wird deshalb nur teilweise parallel zurückgeworfen. In der Ecke rutscht es quasi in den Spalt hinein und mischt sich mit Himmel und Wolken. Der faszinierende optische Effekt macht das Haus leichter und luftiger und aus einer auf den ersten Blick profanen Glas- eine überraschende Medienfassade, die ohne Elektronik auskommt.Fragile Bänder aus Verbund-Sicherheitsglas hüllen den rund 70 Meter tiefen Block an der Aarauer Bahnhofstrasse geschossweise ein. Sie übernehmen die Fassadenlinien der mächtigen Nachbargebäude, die tragende Schicht liegt bis zu einen Meter hinter der Fassadenlinie. Diese Trennung in Innen- und Aussenhülle spielt Oberfläche und Tiefe aus und lässt dem gewichtigen Nachbarn, dem steinernen Bankhaus von Robert Curjel und Karl Moser aus dem Jahre 1913, den Vortritt.

Entschleunigter Windkanal

Die Hülle ist aber nicht nur ein abstraktes Prachtgewand, sondern auch Klimapuffer und Konvektionsgehäuse: Der Raum zwischen der Glashaut und dem Holzmöbel ist eine Art entschleunigter Windkanal in den sich die Büro- und Wohnungsfenster bei jedem Wetter öffnen lassen. Draussen bleiben (zumindest teilweise) der Strassenlärm, UV-Strahlen und ein Teil der Wärmelast. Die Trennung und räumliche Staffelung der Klima- und Wetterschicht machen sich Burkard Meyer immer wieder zum Thema: Für den Swisscom Tower (2000) in Winterthur entwickelten die Architekten raumhohe Kastenfenster mit Lichtumlenker und Sonnenschutz im Zwischenraum, beim Wohn- und Geschäftshaus Falken (2006) in Baden sind es vom Wind bewegte Vorhänge zwischen den Schichten, die in Kombination mit dem innen liegenden Blendschutz helfen, die Tageslicht- und passive Sonnenenergie zu nutzen. Die Badener Architekten pendeln lustvoll und mit zunehmendem Interesse zwischen Dick- und Dünnhäuter.

Kleid und KörperJedes glitzernde Ballkleid ist aber wertlos, wenn es keinen eleganten Körper inszenieren kann. Hinter den Bogengläsern in Aarau leuchtet ein Körper, der mit rötlich lackierten Holzzementplatten verkleidet ist. Sie bilden die innere Aussenhaut des Hauses. Erst in den Innenräumen sind die Leibungen mit massiver, rot gebeizter Eiche ausgeschlagen. Der Effekt ist vielschichtig: Je nach Tageszeit und Lichtverhältnis schimmern die Platten mal bordeauxrot, mal kastanienbraun, mal sind sie deutlich zu sehen, mal verschwommen. Die Erinnerung an ein hochpoliertes Stil-Möbel in der Glasvitrine ist gewollt: Die seidige Lackierung der roten Tafeln ist eine Referenz an die ausgetäfelten Sitzungszimmer der historischen Bankgebäude in der unmittelbaren Nachbarschaft.

Der Unterschied ist, dass diese eleganten Gründerzeit-Sitzungszimmer in der Regel mit edlen Hölzern und nicht mit Holzzementplatten ausgekleidet sind. Weil die Brandschutz-Vorschriften während des Bauprozesses beim AZ-Haus geändert wurden, war die geplante Edelholzverkleidung der Klimafassade plötzlich nicht mehr erlaubt. Die Architekten machten aus der Not eine Tugend und gaben dem Maler Bruno Giuliani in Wettingen einen unkonventionellen Auftrag: Giuliani sollte die 2000 Quadratmeter Duripanelplatten von Hand und in sechsfacher Lasur maserieren.

Ob des unerwarteten Pragmatismus reibt sich der verwunderte Architekturflaneur die Augen: Was ist mit der ‹konstruktiven Ehrlichkeit›, die jahrelang hoch aufs Schild der Schweizer Architektur gehoben wurde, fragt er sich. Wieso erlauben sich Burkard Meyer in Aarau einfach nur so zu tun, wie wenn? Der Architekt Adrian Meyer verweist auf die Tradition der optischen Verwischung im Barock, bei der die Imitation von Materialien nicht nur ökonomische Ursachen hatte, sondern oftmals zur Überhöhung einer expressiven Absicht diente. Nicht nur damals suchten die Architekten nach den Beziehungen zwischen Wirklichkeit und Realität. Zum Beispiel auch beim Barcelona Pavillon von Mies van der Rohe aus dem Jahre 1929 ist nicht alles so, wie es scheint. Die schweren Steinwände beispielsweise scheinen das Dach zu tragen. Tatsächlich sind die Wände aber alle Hohlkonstruktionen und die sich selbst wegspiegelnden Kreuzstützen tragen die Deckenlast ausserhalb der Wände durch den ebenfalls hohlen Sockel auf die Fundamente ab. «Ein wunderbares und heu-te noch zeitgemässes Beispiel der optischen Verwischung, wie es auch der Barock schon kannte», sagt Meyer dazu.

Ein Stück Stadt

Kein Schein, sondern städtebauliche Präzisionsarbeit ist die Form und die Platzierung des rund 70 Meter langen und 25 Meter breiten Baukörpers. Ins schmale Grundstück, auf dem früher das Haus des Aargauer Tagblatts stand, passt sich das mächtige Volumen mit sorgfältig gesetzten Knicken ein und lässt den Umgebungsbauten Luft zum Atmen. Auch mit seiner Traufhöhe von 19 Metern übernimmt das Haus den städtischen Massstab. Das und die Glasfassade lassen den neuen Stadtblock trotz seines beachtlichen Volumen nicht sperrig wirken. Dazu kommt, dass die neue Ladenpassage quer durchs Haus neue Fussgängerverbindungen schafft. Die Knicke in der Fassade schaffen einen Platz vor der Bar und einen Gassenraum, der für mehr als nur für den einfachen Durchgang dient. Das Gefüge ist aber nicht nur ein räumlich exakt austariertes, sondern auch die Nutzungen (Buchladen, Restaurant, Büros und Wohnungen) sind städtisch und klug verteilt. In seinem Buch ‹Stadt und Architektur› (HP 6-7/04) schreibt Adrian Meyer über die beiden Fassadentypen, die das Bü-ro immer wieder thematisiert: «Dick- und Dünnhäuter stehen für ein scheinbar gegenläufiges Interesse bei einigen unserer Projekte (…) Der Dickhäuter entzieht sich in aller Regel einer Mehrdeutigkeit seiner Wahrnehmung. Er vertritt viel eher das Körperliche, Dauerhafte und Widerstandsfähige (…) Dünnhäuter lassen mehrfache Lesbarkei-ten zu. Sie spielen das Spiel des Uneindeutigen durch ihren Wechselbezug von Tiefe und Oberfläche.» Das AZ-Medien-haus wäre demnach eine Mischform, ein Kind beider Eltern: Ein Dick- und Dünnhäuter.hochparterre, So., 2006.01.22

22. Januar 2006 Roderick Hönig

verknüpfte Bauwerke

AZ Medienhaus

Wellenschlag im Gleisfeld

Stolz präsentierte der damalige Berner Planungsdirektor und heutige Stadtpräsident Alexander Tschäppät im April 2002 das siegreiche Wettbewerbsprojekt für die Überbauung Bahnhof Bern West (hpw 3/02). «Es wäre die erste grössere Bahnhofüberbauung der Schweiz», frohlockte er. Wäre gewesen, denn das Projekt kam bald ins Trudeln, röchelte kurz und scheiterte schnell. Dafür ging – noch als halbe Baustelle – im Dezember 2004 ‹die Welle› des Berner Büros Smarch Architekten in Betrieb. Jetzt ist sie fertig und wird fortan für 50 000 Personen täglich der Bahnhof sein.

Elegant stossen die sechs Dächer über den verlängerten Perrons aus Westen auf den Bahnhof zu, wölben sich, wie von der Schanzenbrücke gebremst, auf, verbreitern sich und schlüpfen im letzten Moment unter der Brücke durch. Wie ein Rechen kämmen die Perrons das Gleisfeld, bündeln die Schienenstränge und kündigen die Zäsur an, die den Verkehrsfluss bremst: den Bahnhof. Zwar weinen wir dem räumlich spannenden Überbauungsprojekt von 2002 eine kleine Träne nach, sind aber doch froh, dass die Gleise nun doch nicht unter einem Haus verschwunden sind. Das Bauwerk besteht aus zwei Hauptelementen: der Passerelle und den Dächern. Sechs Betontürme mit den verglasten Liften stehen auf den Perrons. Sie tragen die Passerelle und dienen als Auflager der hölzernen Dächer.

Zwischen die Betontürme sind Torsionsrohre gelegt, die die Glasdächer zwischen den Holzwellen tragen; eine leicht verständliche, schlüssig gelöste Tragkonstruktion. Doch damit steht das Bauwerk noch nicht. Um die Wellen und die schmalen Perrondächer zu tragen, braucht es zusätzliche Stützen, die in einer dichten Doppelreihe auf den schmalen Perrons stehen – an einzelnen Stellen sind sie noch knapp schulterbreit auseinander. Dazu gesellen sich die Fahrleitungsmasten, die, mal hier, mal dort, die Dächer durchstossen und wie die dicken Brüder der Dachstützen auf dem Perron stehen.

Den Architekten kann man nicht vorwerfen, sie hätten ihr Konzept nicht konsequent umgesetzt. Die Dächer liegen wie in den frühesten Modellen elegant auf der Betonkonstruktion und jede der Zutaten hat ihre Logik: Die Glasdächer brauchts, damit man nicht nass wird, aus Glas sollen sie sein, weil sie konzeptuell nicht zu den Wellendächern gehören, die Stützen brauchts, weil die Dächer ja nicht einfach schweben können, und schliesslich braucht es auch die zahlreichen Attribute, die aus der Passerelle einen funktionierenden Bahnhof machen. Die gewählten Lösungen sind pragmatisch, was sie wegen dem enormen Zeitdruck auch sein mussten. Doch insbesondere bei Sonnenschein erzeugen der Wechsel von offenen und geschlossenen Dachflächen, der ‹Wellengang› der Konstruktion, das Stahlgerüst der Glasdächer und die zahlreichen Zutaten ein unruhiges Spiel von Licht und Schatten. Der Raum unter der Welle zerfällt in Fragmente, das aus der Ferne so klare Konzept verliert seine Kraft.hochparterre, So., 2006.01.22

22. Januar 2006 Werner Huber

verknüpfte Bauwerke

Passerelle West Bahnhof Bern

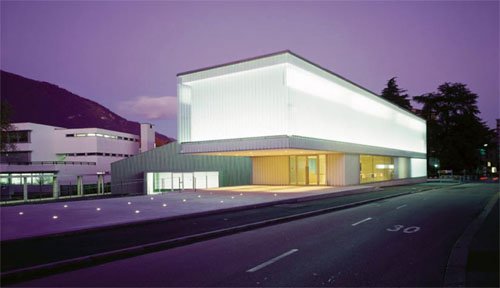

Chiasso erwacht

Chiasso wird neu erfunden. Der übel beleumdete Grenzort ist zur exklusiven Adresse für die oberitalienischen Kulturmenschen geworden. Denn in Chiasso entstand eine kleine Kulturinsel mit Kino / Theater, Kunsthalle, Stadtsaal und Platz. Das m.a.x. Museo ist der Kern des neuen Kraftorts. Man staunt beim Besuch in der Agglomeration Mailand.

Was reimt sich auf Chiasso? Grenzbahnhof, Schwarzgeld, il posto piu brutto del Ticino? Wer nach Chias-so fährt, bringt stabile Vorurteile mit. Die geraten aber ins Wanken, wenn man auf dem Corso San Gottardo steht, dem Rückgrat der Stadt. Der einst unerträgliche Durchgangsverkehr hat einer Fussgängerzone Platz gemacht. Chiasso schöpft Atem. Der Taumel des zwielichtigen Finanzplatzes ist vorüber, Ernüchterung trat ein, Chiasso erwachte und begann mit der ‹Neugründung der Stadt›, wie dem ihr Sindaco Claudio Moro sagte. Man spürt einen Willen, hier wieder leben zu wollen.

Die Kulturinsel

Ein wichtiger Bestandteil dieser Erneuerung ist Chiassos neu geschaffene Kulturinsel. Etwas abseits der Hauptachse steht seit 1936 das Cinema Teatro, ein wohl erhaltener Art-déco-Bau aus dem Jahr 1936 des Architekten Americo Marazzi. (Mit Dachaufbauten allerdings vor kurzem lieblos erweitert.) Seine dem Corso San Gottardo zugewandte Rückwand ziert ein riesiges Wandbild des Malers Carlo Basilico, ein Bilddenkmal. Dem Teatro gegenüber stand eine verwahrloste, verlassene Garage in einem Stück Niemandsland. Mit diesem Grundstück beginnt die Geschichte der Kulturinsel und des m.a.x. Museo, genauer, mit seiner Entdeckung durch die Architekten Durisch + Nolli.

Die Witwe des 1992 verstorbenen Grafikers Max Huber, Aoi Huber Kono, gründete eine Stiftung, die das Werk ihres Mannes und ihres Vaters, dem japanischen Grafiker Takashi Kono, zugänglich machen sollte. Sie entschloss sich, einen kulturellen Kraftort zu bauen, das m.a.x. Museo. ‹m› steht für Museum, Max Huber und Multimedia; ‹a› für Art, Avantgarde und Architektur; ‹x› ist die Unbekannte, die darauf hinweist, dass das Museum allen Kunstgattungen offen stehen soll und dies besonders für junge Künstler. Pia Durisch und Giancarlo Nolli wurden mit dem Projekt beauftragt. Sie mussten sich nicht bloss überlegen wie, sondern auch wo. Da fanden sie das Niemandsland der Garage, sie brachten die Stadt dazu, es zur Verfügung zu stellen. Doch sahen sie sich den Ort genauer an. Hinter der Garage stand ein leerer Hangar in einem dreieckigen Grundstück, der verdächtig nach Abbruch roch. Doch sahen Durisch + Nolli die Chance: der Museumsbau ist nicht ein Einzelobjekt, sondern der Kern einer Kulturinsel. Das Museum stellten sie als schmalen Riegel an die Strasse, den Hangar bauten sie zu einem ‹Spazio Officina›, einem Stadtsaal um, setzten gegen die anschliessende Schule einen Portikus als Abschluss, gestalteten die Umgebung als städtischen Platz mit einem Brunnen und gewannen damit die Kulturinsel. Sie hat heute vier Bestandteile: Kunsthalle, Kino / Theater, Stadtsaal und Platz. Geplant ist noch eine Tanzschule, die die Kalifornierin Carolyn Carlson in einer am Platz liegenden Fabrik einrichten will. Das kulturelle Programm Chiassos lockt unterdessen auch Besucher aus dem nahen Mailand an.

Schrein und Laterne

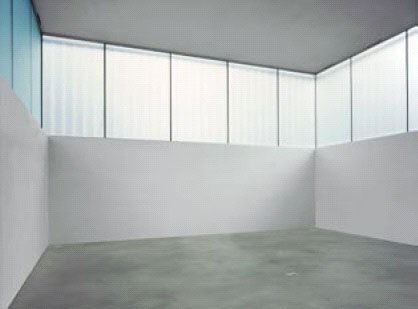

Das Museum ist eine karges Schatzhaus, eine weiss leuch-tende Laterne nachts, ein geheimnisvoller Schrein tags-über. Das Bauprogramm ist einfach: Im Obergeschoss drei Ausstellungssäle, im hochliegenden Erdgeschoss Vorplatz, Eingangszone mit Kasse, Caffetteria und Shop, im Unterge-schoss Lager, und zwei Ausstellungsräume. Erst im Längs-schnitt wird die statische Raffinesse klar: Die Auskragung über dem Vorplatz wiederholt sich am gegenüberliegenden Gebäudeende, was dort einen zweigeschossigen Saal im Untergeschoss ermöglicht. Zur Raffinesse gehört auch die seitliche Versetzung der Treppenläufe und der Lichthof im Obergeschoss. Die volle Höhe des an sich kleinen Gebäudes wird dem Besucher beim Treppensteigen deutlich gemacht. Ebenso gehören die präzis gesetzten Höhensprünge des Vorplatzes dazu.

Die Ausstellungsräume sind überall durch Bandfenster mit hohem Seitenlicht belichtet. Oben nur an den Längswänden, im doppelhohen Saal des Untergeschosses dreiseitig. Alle diese Glasbänder sind geätzt, das Licht wirkt, wie wenn man in ein Luftbecken eingetaucht wäre, man schwimmt durch die Räume. Es gibt nur an zwei Orten gewählt inszenierte Klarsicht: beim Innenhof des Oberge-schosses und die Aussicht aus dem Foyer auf das Cinema Teatro. Das Museum hüllt sich in einen Mantel aus Pro-filglas, der im Obergeschoss sechzig Zentimeter vor der tragenden Wand steht. Der Zwischenraum ist eine Vitrine in Gebäudegrösse. Sie ist zugänglich und kann als verfremdetes Schaufenster für die Ausstellungen benützt werden.Das knappe Gebäude ist, was es ist, Details sind selten. Es regiert die heilige Nüchternheit der sparsamen Verwendung der Mittel, der architektonischen und der finan-ziellen. Die Tragstruktur entspricht der Raumstruktur, Ver-kleidungen und ‹Innenausbau› gibt es keinen. Das Museum lebt vom Licht, dem innern und dem äussern. Innen das introvertierte milde Licht, das zur Kontemplation einlädt, aussen die Ausstrahlung der Laterne und des weissen Schreins. Wir müssen Chiasso neu zur Kenntnis nehmen, hier ist ein neuer Kraftort entstanden.hochparterre, So., 2006.01.22

22. Januar 2006 Benedikt Loderer

verknüpfte Bauwerke

m.a.x.Museo