Details

- Adresse

- Spittelauer Lände, 1090 Wien, Österreich

- Architektur

- Zaha M. Hadid

- Bauherrschaft

- SEG

- Tragwerksplanung

- Josef Schindelar

- Ausführungsplanung

- Schulz oder Schulz

- Fotografie

- Rupert Steiner, Margherita Spiluttini

- Funktion

- Wohnbauten

- Planung

- 1994

- Ausführung

- 2004 - 2005

- Grundstücksfläche

- 2.720 m²

- Nutzfläche

- 3.300 m²

- Bebaute Fläche

- 1.590 m²

- Umbauter Raum

- 17.980 m³

- Baukosten

- 9,8 Mio EUR

Ausführende Firmen

Generalunternehmer: Bilfinger-Berger

Fassade: Maler net

Dach: DWH

Mauerwerk: Bilfinger-Berger

Fenster: Actual

Türen: Tür & Tür

Elektroinstallationen: Griessenberger & Partner

HKLS: Dietrich Luft und Klima

Aussenbeleuchtung: SITECO Österreich GmbH

Publikationen

Archfoto

Genereller introtext zu Archfoto der von nextroom geschrieben wird.

Presseschau

Windschief im schiefen Licht

Vor zehn Jahren hat die viel versprechende Odyssee in der Wiener Spittelau begonnen. Mittlerweile ist die Reise vorbei. Was wurde aus Zaha Hadids Projekt in den Stadtbahnbögen?

Vor zehn Jahren hat die viel versprechende Odyssee in der Wiener Spittelau begonnen. Mittlerweile ist die Reise vorbei. Was wurde aus Zaha Hadids Projekt in den Stadtbahnbögen?

Mittlerweile kennt sie jeder, die Grande Dame aus Bagdad. Und wenn es darum geht, eine Stararchitektin zu nennen, dann liegt die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Name fällt, irgendwo bei knapp 100 Prozent. Selbstverständlich ist die Rede von Zaha Hadid. Spätestens seit ihrer Innsbrucker Sprungschanze, die einem Dinosaurier gleich ihren kantigen Kopf in die Gebirgswelt reckt, gilt sie auch in Österreich als architektonische Koryphäe. Bösartige Zungen sprachen einst von der wichtigsten nicht bauenden Architektin der Welt, doch diese Phase bangen Wartens auf lukrative Aufträge scheint nun endgültig vorbei.

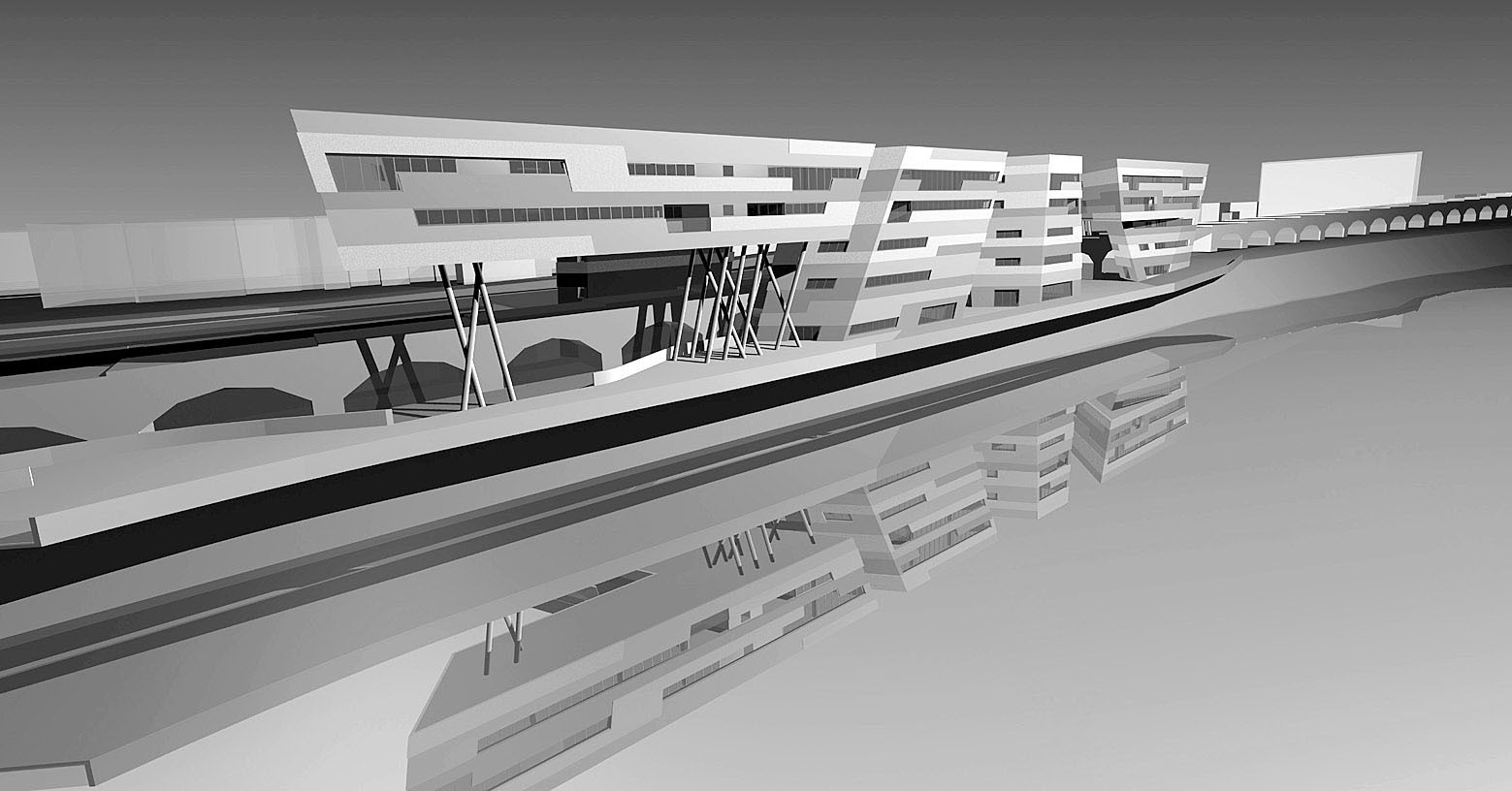

„Wir haben beschlossen, alles anders zu machen“, kehrt Hadid schon seit einem Vierteljahrhundert ihren Kritikern den Rücken. Nun, ihre Devise passt gut zu Wien, das angeblich auch anders ist. Und so richtig schräg geht es zurzeit am Ufer des Donaukanals zu. Denn auch Wien verfügt jetzt über eine nahezu waschechte Hadid. Weit und breit kein rechter Winkel, wie aus Plastilin zurechtgeknetet stehen ein paar verzerrte Brocken Architektur herum. Dynamisch abgeschrägt, und dennoch hinbetoniert für die Ewigkeit. Eine künstliche Architekturlandschaft, ein kleines Ensemble, das exakt für dieses Grundstück maßgeschneidert wurde.

Zehn Jahre ist es nun her, dass der ehemalige Stadtrat Hannes Swoboda die in London lebende Architektin zu einer ersten Skizze eingeladen hat. „Dadurch, dass Otto Wagners Viadukt nicht mehr für den Verkehr genutzt wird, ist es zur Landschaft, zum Gelände geworden“, kommentierte Zaha Hadid damals das Vorhaben der Stadt Wien, „das ist zwar sehr schön, da kann man aber nicht einfach zusehen aus der Sicht der Stadt.“ Was tun? Zum Beispiel einen Wohnbau planen. Drei dynamische Baukörper, die sich um die Stadtbahnbögen winden, ohne diese auch nur ein einziges Mal zu berühren. Ungewohnte Grundrisse, eine neue Ära des Residierens sollte anbrechen in Wien.

Nach vielen expressiven Zeichnungen und schwebenden, fliegenden Gebäudeteilen, die in der Hitze des Gefechts am Siemens-Lufthaken zum Stillstand kamen, musste Hadid bald zu ihrer anfänglich geäußerten Pragmatik zurückkehren. Beton fliegt nicht, nicht in London, und schon gar nicht in Wien. Und so konnte man zusehen, wie aus dem einst noch schwerelosen Albatros allmählich eine schwächelnde Großstadttaube wurde, gezwungenermaßen auf Krücken gestützt. Hadid, noch vor drei Jahren: „Ich mag diese Stützen überhaupt nicht. Und ich wünsche mir, dass sie auch nicht ausgeführt werden. Sie allein sind Grund genug, das Projekt noch einmal zu überdenken.“

Schnitt. Wir schreiben das Jahr 2005. Nicht nur ein paar Stützen, ein Säulenwald ist daraus geworden. Was in den zehn Jahren der Projektentwicklung und noch während des Baus so verheißungsvoll schien, ist nun einer unüberschaubaren Flut an Kompromissen zum Opfer gefallen. Verblechte Fassade? Weißer Putz. - Riesige Panoramafenster zum Donaukanal hin? Schmale Schießscharten in der Fassade. - Großzügige Lofts und luxuriöse Apartments? Boarding House mit kleinen Zimmern. - Ein neues Gefühl von Wohnen und Architektur? Weiße Fliesen und PVC-Belag im Wohnzimmer. Bonjour, tristesse.

Und tatsächlich, an die Schönheit des gespenstischen Rohbaus kommt das fertig gestellte Projekt nicht heran. Viel eher hat es den Anschein, als habe man an den Enden eines 70er-Jahre-Wohnbaus ein bisschen herumgedehnt, gedrückt und gezogen, bis er schließlich in dieser Form blieb. Vor allem die Wohnungen selbst (dabei geht es doch bei einem Wohnbau, oder?) können sich ihres recht spröden Billigcharmes leider nicht mehr entledigen.

Was ist hier nur passiert? The Rise and Fall of the House of Usher nannte Edgar Allan Poe eine seiner gruseligen Kurzgeschichten, in der ein Haus ein schädliches Eigenleben entwickelt. Der einzige Unterschied zum House of Usher ist, dass es sich bei Hadids Bau um ein Stück anfänglich engagierter Architekturgeschichte für das nächste Jahrhundert handelte. Als solches zumindest war das Projekt konzipiert. Geglückt ist dieses Vorhaben nicht.

Architektin, Bauträger, Stadt Wien - von irgendjemandes Schuld zu sprechen wäre an dieser Stelle völlig fehl am Platz. Hadids Bau beweist nur einmal mehr die scheinbar unmögliche Kombination von sozialem Wohnbau und so genannter Stararchitektur an topografisch komplizierten Orten. „Zaha Hadid war stets klar, dass wir dieses Projekt reduzieren müssen“, erzählt Projektleiter Stephan Langmann vom Bauträger SEG, „ohne ein Minimum an Kosteneinsparung wäre das Bauvorhaben überhaupt nicht durchführbar gewesen.“

Allein, immer noch sind es zehn Millionen Euro für einen Gegenwert von bescheidenen 3200 Quadratmeter Nutzfläche. Da traut man sich gar nicht mehr, den horrenden Quadratmeterpreis auszurechnen, Schweißperlen machen sich auf der Stirn des Ökonomen bemerkbar. Mehr noch: Hätte man das Projekt ganz ohne Abstriche realisiert, wäre es nicht nur unwirtschaftlich geworden, wie es heute der Fall ist - für einen Wohnbauträger wäre es schlichtweg Utopie geblieben.

Dass ein so irrationales Gebäude letzten Endes doch noch realisiert wird, ist ein Gewinn. Ein Gewinn für die Bewohner, die so einen Bau sehnlichst erwartet haben. Ein Gewinn für die Kommunalpolitik. Und freilich ein Gewinn für den Bauträger. Einzig die Architektin hat sich indes vom Bauvorhaben distanziert. Die riesig angedachten High-End-Wohnungen sind zu kompakten Wohngemeinschaftseinheiten parzelliert worden. Ein kleines WG-Zimmer mit schiefen Winkeln und geböschten Wänden - das in den Griff zu bekommen ist für eine studentische Brieftasche kein Leichtes. In diesem anspruchsvollen Topos fühlt sich selbst der sonst so flexible Ikea-Billy unwohl. Von anderen Möbeln - so bescheiden sieht die Realität nun aus - braucht man hier gar nicht erst zu sprechen, hat die SEG doch beschlossen, die Apartments für die Dauer von sechs Monaten bis zu maximal zwei Jahren zu vermieten. Danach muss wieder übersiedelt werden. Ein Interimszuhause für die modernen Nomaden sozusagen, um eines Tages behaupten zu können, in dem einen Haus von Zaha Hadid gewohnt zu haben.

Utopie ist eine Sache, ihre Durchführung eine andere. Schade eigentlich, dass die SEG aus Gründen der Kostenrechnung offenbar nicht dazu in der finanziellen Lage war, an diesem außergewöhnlichen Ort ein ebenso außergewöhnliches Gebäude hinzustellen. Die Realisierung eines solchen Projekts lässt sich mit den Quadratmeterpreisen herkömmlichen Wohnbaus nicht vergleichen, man hat so lange an allen Ecken und Enden herumgefeilt, bis das Gebäude letztlich nicht einmal mehr als Aushängeschild des eigenen Bauträger-Unternehmens herangezogen werden konnte.

Gibt es Kompromisse in der Spitzenarchitektur? Nein. Das ist der unbezahlbar hohe Preis, den Projekte von Zaha Hadid & Co einfordern. Ist die Kür der Kompromisslosigkeit erst einmal unterbrochen, dann ist das meist das vorprogrammierte Ende jedes noch so ambitionierten Versuchs. Das war's dann also mit Platz eins. Und das erklärt auch, weshalb Bauwerke wie die Sprungschanze am Bergisel oder das kurz vor Fertigstellung stehende Phaeno, Wolfsburgs neues Science-Center, die besseren Kandidaten für einen großen architektonischen Wurf aus der unbeschwerten Feder Zaha Hadids sind.

Was Wien betrifft: Vielleicht ist es manchmal besser, auf die Eier legende Wollmilchsau zu verzichten. Zaha Hadid sagte einmal in einem Interview: „Wenn man Fantasie will, muss man sie auch ausreizen.“ Dem kann man nur hinzufügen, dass man zu diesem Zweck nicht um jeden Preis das harte Pflaster der Realität betreten muss.

Gedrängel auf der Warteliste

Bauten aus der architektonischen Champions League sind kein Wagnis und keine Extravaganz, sondern ein Konsumartikel. Die Marke Zaha Hadid, der Pritzker-Preis, Wiens Spittelau und die Verantwortung der Architekturkritik.

Bauten aus der architektonischen Champions League sind kein Wagnis und keine Extravaganz, sondern ein Konsumartikel. Die Marke Zaha Hadid, der Pritzker-Preis, Wiens Spittelau und die Verantwortung der Architekturkritik.

Es gibt sie: die Modeworte. Jede Branche hat die ihren, auch das Architekturfeuilleton. Und dort dreht sich seit kurzem vieles um ein Wort: Architekturvermittlung. Kritiker sind keine Kritiker mehr, denn ihre Aufgabe ist es neuerdings - eben - zu vermitteln, behutsam den Lesern Tag für Tag, Sonntag für Sonntag die Vorzüge der Architektur vor Augen zu führen. „Er spricht, er schreibt, er vermittelt, er publiziert - obschon ohne nennbaren Erfolg und scheinbar widersinnig - dennoch weiter“, meinte unlängst der deutsche Kritiker Ulrich Conrads über sich und seine Berufskollegen. Doch wozu das Ganze, ist man verleitet zu fragen, wenn es letztlich für die Architektur trotz allem keine wie auch immer geartete Aussicht auf Erfolg gibt? Ist die Architekturkritik tatsächlich ein Quotenkiller, überblättert und ohne Marktpotenzial - weder im Feuilleton noch im realen Leben?

Nehmen wir einmal den kleinen, aber exquisiten Wohnbau an der Spittelauer Lände in Wien, der im Sommer 2005 fertig gestellt werden soll. Das Besondere daran, der Apartmentkomplex mit Geschäfts- und Gastronomieflächen, der sich im Modell selbstbewusst über die ehrwürdigen Stadtbahnbögen von Otto Wagner erstreckt, ist so gut wie verkauft: 700 Vormerkungen liegen bereits vor. Ist es die Lage? Sind es die Grundrisse der Wohnungen? Oder ist es ein Name? Denn dieses kecke Zickzack am Donaukanal, das so lange auf sich warten ließ, stammt von keiner anderen als Zaha Hadid, der Pritzker-Preisträgerin 2004.

Bauten aus der architektonischen Champions League sind kein Wagnis mehr, kein Abenteuer und auch keine Extravaganz, sondern ein Konsumartikel, zugegebenermaßen in den besseren Fällen ein höchst ästhetischer, aber Konsum und Ästhetik gehören auch in der hohen Kunst des Bauens zusammen. Die Shop-Architektur hat es vorgemacht, jetzt folgt der Wohnbau.

Die Lage des neuen Apartmenthauses der Luxusklasse von Zaha Hadid ist außergewöhnlich: ein kleiner Fleck zwischen Donaukanal und Spittelauer Lände, der streng genommen in die Kategorie „unbebaubar“ fällt. Das Umfeld: eine städtebauliche Wüste, umringt von der von Hundertwasser behübschten Müllverbrennungsanlage, der Wirtschaftsuniversität und einem Bundesamtsgebäude, die allesamt keine Highlights städtischer Architektur sind, sieht man von den Stadtbahnbögen einmal ab, die lange unter ihrem Wert genutzt wurden.

Alles zusammen also ideale Voraussetzungen für die Meister der Oberliga, für solche wie Zaha Hadid. Hinzu kam, dass der Wiener Stadtplanung der Donaukanal und sein städtebauliches Potenzial schon einige Zeit am Herzen lag. Wenn schon die Kernstadt Wien nicht an der Donau liegt, dann sollte das doch wenigstens mit dem Donaukanal wettgemacht werden. Neue Projekte wurden erkoren und dabei auch jener Fleck an der Spittelauer Lände entdeckt.

Fast zehn Jahre sind nun vergangen, seit Zaha Hadid im Dezember 1994 mit dem damaligen Planungsstadtrat Hannes Swoboda die kantigen Volumina präsentierte, die sich um die Stadtbahnbögen wickeln - ohne die denkmalgeschützten Relikte einer Jahrhundertwende-Architektur zu berühren oder auf der Oberkante der ehemaligen Stadtbahntrasse aufzusetzen. In typischer Hadid-Manier schweben sie. „Wohnen am Wasser“ lautet das für Wien seltene Motto. 18 Wohneinheiten werden verkauft, 16 werden als „temporäre Wohnungen“ zeitlich begrenzt vermietet, alle haben Blick auf den Donaukanal: ein besonderer Ort mit außergewöhnlichen Perspektiven - wie geschaffen für die expressive Architektursprache der von London aus agierenden Architektin.

Dem Bauvorhaben schien nichts mehr im Weg zu stehen, doch die Realisierung blieb aus. Das Projekt verschwand aus der Tages- und schließlich auch aus der Architekturpresse. Die Stadtverwaltung vertröstete. Dass der Hadid-Bau jetzt mit einem solchen Erfolg (siehe Warteliste) ganz ohne unmittelbare Medien- oder Vermittlerhilfe aufwartet, scheint auf den ersten Blick für sich zu sprechen - und für die Architektur. Architektur - ein Verkaufsschlager! Das Wien der Zukunft: eine ganze Stadt als Architekturausstellung?

Szenenwechsel: G-Town, die Wiener Gasometer. Vier ungewöhnliche Denkmäler der Industriearchitektur, umgebaut zu Wohnungen und mit einem markanten Aushängeschild versehen. Ein überaus erfolgreiches Unternehmen für Bauträger wie die Stadterneuerungs- und Eigentumswohnungs-GmbH (SEG), die sowohl die Gasometer von Jean Nouvel und Coop Himmelb(l)au als auch das Spittelau-Projekt von Zaha Hadid umsetzt.

Und was beim Bau von Zaha Hadid die Warteliste ist, sind beim Gasometer-Projekt die Verkaufszahlen: In der bewährten Dreierkombination von Stararchitekten, Lage und Preis haben sich die Gasometer-Wohnungen der SEG erfolgreich verkauft.

Was bedeutet das nun für die Architektur? Nicht jeder Jean-Nouvel-, Coop-Himmelb(l)au- oder zukünftige Zaha-Hadid-Wohnungsbesitzer ist ein empfänglicher Architektur-Connaisseur, der sich jahrelang durch die Lektüre von Architekturmagazinen auf dem Laufenden hielt, um schließlich seine Wohn-Entscheidung zu treffen. Aber geprägt vom aus der Mode gelernten Markenbewusstsein, erfüllt es so manchen offenkundig mit beträchtlichem Stolz, dass gerade er in einem „Marken“-Wohnbau lebt, einem Wohnbau, über den geschrieben, diskutiert und der in Zeitschriften abgebildet wird.

Die Stararchitektur ist ein nobler Markenartikel geworden. Und hier schließt sich der Kreis, denn dass es so weit kam, dass die Stararchitektur als „Marke“ auffällt und ihre Nachfrage steigt, ist letztlich Verdienst - und gleichermaßen Verantwortung - der (wie man sieht nicht immer überblätterten) Architekturkritik.

„Zerrissenes Blatt“ zum Wohnen

(SUBTITLE) Über den Stadtbahnbögen der Spittelauer Lände in Wien entstehen drei kantige Bauten der Architektin Zaha Hadid

Vorerst ist am Donaukanal noch mit Unannehmlichkeiten zu rechnen: Ab Montag nächster Woche wird der Europaradweg („Treppelweg“) durch die Spittelau gesperrt, Radfahrer werden auf die andere Seite umgeleitet. Es fahren nämlich die Bagger auf. Die Stadterneuerungs- und Eigentumswohnungsgesellschaft m.b.H. (SEG) verwirklicht das seit 1994 diskutierte Wohnprojekt, welches von der Architektin Zaha Hadid entworfen wurde. Hadid, die vorausschichtlich zur Grundsteinlegung Ende März anreisen wird, sieht ihren Entwurf als „zerrissenes Blatt“, welches in viele Richtungen ragt und so „Volumen schafft“.

15 Luxuswohnungen mit großzügigen Dachterrassen gen Donaukanal, darunter liegend drei Lokale, entstehen bis 2005 also in unmittelbarer Nachbarschaft zu Wirtschaftsuniversität, Hundertwasser-Müllverbrennung und entlang der U4. Die drei kantigen Gebäude werden auf die alten Stadtbahnbögen, die einst Otto Wagner entwarf, gesetzt, berichten SEG-Geschäftsführerin Silvia Renezeder und Projektleiter Manfred Schneider. Derzeit werden die Stadtbahnbögen saniert.

Andere Bedingungen

Das Gelände gilt als schwierig zu bebauen, weil es früher ein reines Bahngelände war. Entsprechend waren auch die Widmungen für die Bebauung. Renezeder erklärt mit langwierigen Umwidmungsverfahren, dass seit dem Projektentwurf (1994) scheinbar nichts weitergegangen sei. Im Hintergrund habe man viel vorbereiten müssen, mit mehreren Grundstückseigentümern musste man einig werden. Der Entwurf der „Künstlerin Hadid“ habe nicht den Richtlinien der Wohnbauförderung entsprochen, musste daher überarbeitet werden. Mit der seit einigen Jahren anhaltend schlechten Wirtschaftslage habe der verzögerte Baubeginn nichts zu tun, meint Renezeder.

Zu ebener Erde, entlang des Donaukanals und direkt unter den Terrassen, wird später wieder der Radweg führen. Eine Bootsanlegestelle wird am Donaukanal eingerichtet, das Umfeld neu gestaltet. Die Donauhochwasserkommission habe das Gelände bereits begutachtet, heißt es seitens der Stadt Wien. Derzeit würde über die Finanzierung des Radwegs und einer neuen Schiffsanlegestelle für Ausflugsboote verhandelt. Es sei schon vereinbart, dass sich Bund und Stadt Wien die Kosten im Verhältnis 80 zu 20 teilen würden.

Die Lichtbringerin

Die in London lebende Baukünstlerin Zaha Hadid im Gespräch über Stadtplanung in Wien und ihr Projekt für die Spittelau.

Die in London lebende Baukünstlerin Zaha Hadid im Gespräch über Stadtplanung in Wien und ihr Projekt für die Spittelau.

„Ich bin keine Spezialistin für Wiener Stadtplanung, aber da ich jetzt in Wien lehre, werde ich da wohl einiges nachholen müssen“. Die in Bagdad geborene, in London arbeitende und seit diesem Jahr an der Universität für Angewandte Kunst in Wien lehrende Architektin Zaha Hadid (50) ist vielleicht nicht gerade als Stadtplanerin bekannt, dennoch zählte sie zu den Stars des vom Publikum förmlich gestürmten Symposiums „Zukunft der Städte“ am Dienstag und Mittwoch im Wiener RadioKulturhaus.

Komplexe Präsentation

Mit Skizzen und Zeichnungen stellte Hadid ihre Gedanken über die Organisation von Räumen und Plätzen dar, aus denen sich konkrete Raummodelle entwickeln; unterstützt von einer fulminanten Videoanimation präsentierte sie einige ihrer aktuellen Projekte, mit denen die Exponentin der dekonstruktivistischen Architektur in den kommenden Jahren ihren Ruf der bedeutenden Baukünstlerin auch in der Praxis unterstreichen möchte. Denn bislang konnte sie erst mit wenigen Bauten wie dem Vitra-Feuerwehrmuseum in Weil am Rhein unter Beweis stellen, dass jene Unrecht haben, die munkeln, ihre aufwendig gestalteten Präsentationen versprächen mehr Glanz als ihre Bauten in Wirklichkeit einlösen könnten.

Projekt Spittelau

Neben Kunstmuseen in Cincinnati und Rom, einem Hotel in Lugano und einem Wissenschaftszentrum in Wolfsburg stellte sie im Parforceritt gestalterischer Fantasie und geometrischer Strenge auch zwei österreichische Projekte vor, die nach langer Planungsphase nun endgültig ihrer Realisierung entgegensehen dürften. Eines davon befindet sich in Wien.

Für das städtebauliche Brachland an der Spittelauer Lände zwischen U-Bahn, Wirtschaftsuniversität und Müllverbrennungsanlage plant Hadid eine raffinierte spangenförmige Überbauung der funktionslos gewordenen Stadtbahnbögen Otto Wagners. „Dadurch, dass Otto Wagners Viadukt nicht mehr für den Verkehr genutzt wird, ist er zur Landschaft, zum Gelände geworden. Die spezielle Geometrie des Ortes interessiert mich sehr.“

Für die gemischte Nutzung sind Wohnungen und Büros ebenso vorgesehen wie Geschäfte und Bars. Schließlich will Hadid eine Belebung des Donaukanalufers erreichen. „Die freie Bewegung der Menschen von der Straße in Gebäude halte ich für wichtig. Im Erdgeschoß lassen sich Begegnungs- und Veranstaltungsräume gestalten, die für das Stadtleben enorm wichtig sein können. Negativbeispiele lassen sich derzeit in Berlin studieren. Viele Neubauten schließen sich dort ab und wirken wie Festungen.“ Baubeginn des Projekts soll im kommenden Frühjahr sein, mit einer Fertigstellung ist bis 2004 zu rechnen.

Tabubrecherin

Wie beurteilt sie die Städteplanung in Wien? „Interessant ist, dass in Wien - ähnlich wie in Venedig - das Zentrum immer sakrosankt war. Es ist für die Entwicklung jeder Stadt schwierig, wenn es Tabuzonen gibt. Dadurch wird der Stadtkern zu einem historischen Monument, das nicht neu interpretiert wird. Dabei besteht die Gefahr, dass er zum Fossil wird. So erreicht man, dass die bauliche Zerstörung verhindert wird, die programmatische Zerstörung aber fortschreitet.“

Zaha Hadid betrachtet deswegen auch die umfangreichen baulichen Aktivitäten etwa im Bereich der Donau oder des Wienerberges mit gemischten Gefühlen: „Ich finde es seltsam, Schutzzonen auszurufen und nur an den Rändern eine Stadt weiterzuentwickeln. Das verschafft zwar größere Freiheiten, gleichzeitig vermeidet man jene Integration der verschiedensten Dinge, die eigentlich anzustreben wäre.“

Projekt Berg Isel

Das zweite österreichische Projekt, das Zaha Hadids Londoner Büro seit längerem beschäftigt, ist der Neubau der Skisprungschanze in Innsbrucker. Der spektakuläre Entwurf, der heuer auch als Teil des österreichischen Beitrags bei der Architekturbiennale in Venedig gezeigt wurde, hätte sich eigentlich bereits im kommenden Jänner als fertig gebaut präsentieren sollen. Doch jetzt scheint endgültig Grünes Licht gegeben worden sein: „Alle Probleme, die es gegeben hat, schienen gelöst. Wir starten bald die Detailplanung und versuchen im nächsten Jahr damit fertig zu sein.“

Mobile Architektur

Noch ein drittes Mal wird das österreichische Publikum in nächster Zeit mit einer Arbeit Hadids konfrontiert werden. Die Architektin, die auch bereits mehrere Ausstellungsgestaltungen besorgte, betätigt sich gelegentlich als Bühnenbildnerin. Den Pet Shop Boys baute sie eine bewegliche Konzertbühne, für die Charleroi Dance Company entwarf sie eine Ausstattung, in der die Tänzer mit ihren Kostümen zum Teil des von ihr gebauten Ambientes wurden. Für die Brücken auf der Bühne verwendete sie das gleiche Material wie für die Kostüme der Tänzer: Eine Sorte Aluminium, die normalerweise im Flugzeugbau Verwendung findet. „Das war eine wirklich interessante Arbeit.“

Beim Festival steirischer herbst soll sie nächstes Jahr möglicherweise mit einer Ausstellung, jedenfalls aber mit der Ausstattung eines Musik-Tanz-Projektes von Beat Furrer und Reinhild Hoffmann vertreten sein. „Darüber kann ich leider noch gar nichts verraten. Wir haben die Arbeit daran noch nicht begonnen. Aber Musik hat immer einen enormen Einfluss auf Architektur, im Rhythmus, in der Organisation des Raumes. Die Auseinandersetzung mit diesen Dingen erweitert unser Denken und unser Vokabular.“

Professorin Hadid

Über ihre Arbeit mit Wiener Architekturstudenten möchte sie noch nicht viel sagen: „Sie sind sehr enthusiastisch. Man kann ihnen ohnedies nicht beibringen, wie sie denken sollen. Man kann ihnen nur vermitteln, dass sie ihren Job Ernst nehmen sollen, und dass es wirklich erfreulich ist, mit seiner Arbeit einen so großen Einfluss auf das Leben der Menschen nehmen zu können. Lehren ist ein bisschen wie das Öffnen von Fenstern: Man muss sehen, woher das Licht kommt.“

Produkte

Die folgenden Produkte und Materialien wurden im Projekt Wien Museum eingesetzt. Informationen sowie News über Produkte und Hersteller finden sie unter nextproducts.at.

XC® Holz-Beton-Verbundelement

MABA Fertigteilindustrie GmbHDer Holz-Beton-Verbund kombiniert die einzigartigen Eigenschaften zweier bewährter Baustoffe.

Zum ProduktBei den nextroom Produkten handelt es sich um eine entgeltliche Einschaltung der DOCUmedia.at GmbH . Die Produktplattform nextproducts.at wurde in Kooperation mit nextroom entwickelt. Die Produktrecherche erfolgt durch die DOCUmedia.at GmbH. Bei Fragen bezüglich der Produktdarstellung, wenden sie sich an office@nextroom.at.